中醫體質與健康指導對老年人baPWV及ABI的影響

李寶珍 劉 超

20世紀90年代以來,中國65歲以上人口占比超過7%,這標志著中國正式步入老齡化社會,并且老齡化程度仍不斷加劇,老年人口占比持續升高,高齡老人(80歲及以上)占比目前處于一個較高水平[1,2]。有研究表明老年人身體年齡的增長對動脈硬化的影響呈正相關性[3]。動脈硬化可導致心、腦、腎及血管等系統的病變,早期發現,早期干預,可以延緩動脈硬化的進展。此次研究對社區老年人進行中醫體質辨識和踝肱脈搏波傳導速度(baPWV)及踝臂指數(ABI)檢測,觀察中醫體質對動脈硬化程度的影響,旨在運用動脈硬化檢測早期篩查老年高危人群及運用中醫“治未病”的理念實施針對性的健康管理。

1 資料與方法

1.1 一般資料從北京市海淀區萬壽路街道某社區2019—2020年自行前來參加健康體檢的421名老年人中,隨機選取126人。65~74歲共72人(57.14%),其中男性25人,女性47人;75~89歲共54例(42.86%),其中男性19人,女性35人。納入對象均簽署知情同意書,無精神類疾病及智力障礙,生活能自理,意識清晰。

1.2 動脈硬化指標baPWV為上臂與腳踝之間脈波傳播速度,外周動脈柔軟:baPWV<1400 cm/s;外周動脈輕度硬化:1400 cm/s≤baPWV<1800 cm/s;外周動脈硬化≥1800 cm/s。ABI 為踝部收縮壓與上臂收縮期血壓的比值,正常值:0.9~1.3;有閉塞性動脈硬化癥可能:<0.9;血管有鈣化可能:>1.3。所有數據均由儀器自動測算得出,baPWV和ABI均取左右2側平均值作為參考指標。

1.3 動脈硬化檢測采用歐姆龍動脈硬化檢測儀(HBP-8000)測量。要求受試者安靜休息10 min后行仰臥位,在受試者的四肢上纏繞感應袖帶,分別置于左右2側上臂肱動脈以及兩側腳踝踝動脈明顯搏動處。分別記錄首次檢測數據及6個月后再次檢測數據。

1.4 中醫體質辨識由經過培訓的醫務人員依據國家中醫藥管理局制定的老年人中醫藥健康管理服務記錄表前33項問題采集信息[4],再利用協作平臺網進行體質辨識測評。判定出的體質類型結果共分為9種:平和體質、氣虛體質、陽虛體質、陰虛體質、痰濕體質、濕熱體質、血瘀體質、氣郁體質、特稟體質。

1.5 健康指導方案根據相關中醫藥健康管理服務的規范及老年人中醫藥健康管理服務的要求進行中醫藥保健指導:根據不同體質從情志調攝、飲食調養、起居調攝、運動保健、穴位保健等方面進行相應的中醫藥保健指導,每2個月隨訪1次,強化指導內容。共干預6個月,隨訪3次。

2 結果

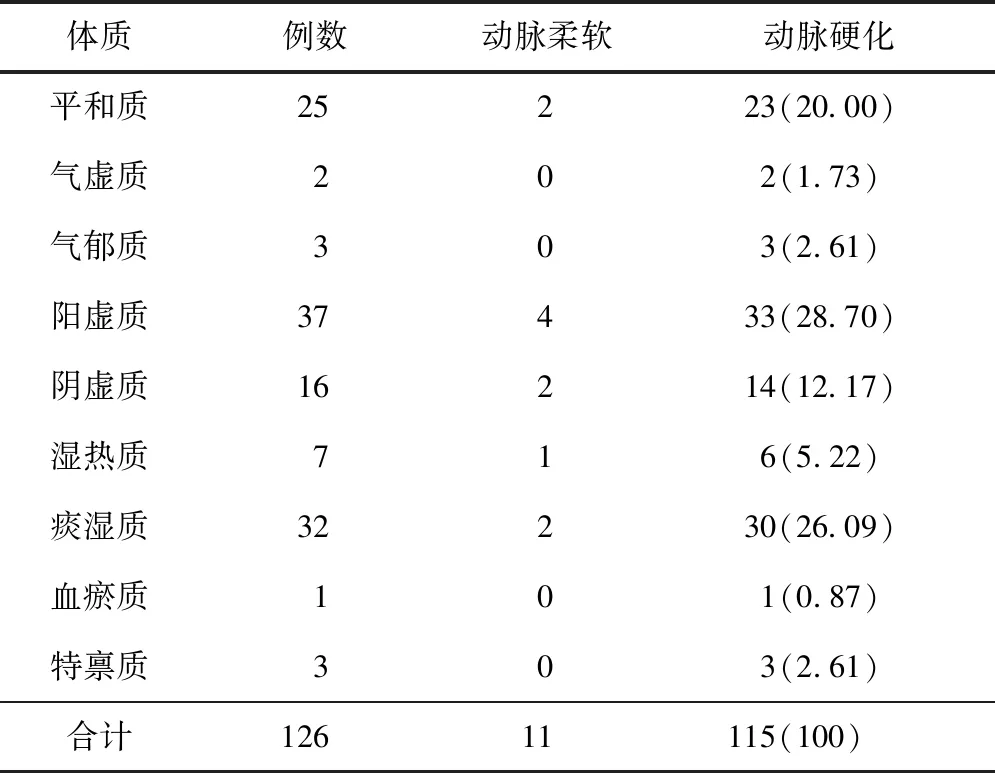

2.1 不同體質在動脈硬化人群中的比例參加健康體檢的126位老年人中動脈硬度正常者有11例(8.70%),動脈輕度硬化和動脈硬化者共有115例(91.30%)。檢測出動脈硬化者平和體質為23例,除平和質外的其他體質統稱為偏頗體質共92例,可見偏頗體質人群動脈硬化所占比例較大。偏頗體質中前3順位分別為陽虛質(28.70%)、痰濕質(26.09%)和陰虛質(12.17%)。見表1。

表1 不同體質在動脈硬化人群中的比例 (例,%)

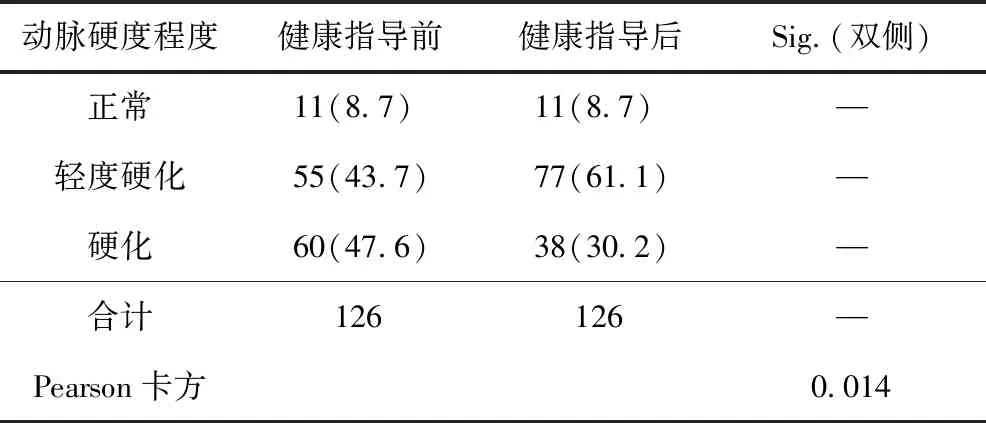

2.2 健康指導與動脈硬化程度關系根據中醫體質辨識結果給予相應的健康指導,指導后動脈硬化人數減少,輕度硬化人數增加,可見健康指導與動脈硬化程度呈顯著相關性(P<0.05)。見表2。

表2 健康指導與動脈硬化程度關系 (例,%)

2.3 對觀察人群進行健康指導前后baPWV和ABI檢測結果比較左側baPWV與指導前比較,P<0.05,右側baPWV與指導前比較,P<0.05,左側ABI與指導前比較,P<0.05,可見健康指導對左側、右側baPWV和左側ABI差異均有統計學意義。見表3。

表3 健康指導前后baPWV和ABI比較 (例,

3 討論

研究表明,隨著年齡的增長,動脈管壁內膜增厚,血管的順應性和彈性降低,baPWV逐漸增加,而血管硬度的增加是導致收縮期高血壓的主要原因之一[5]。血脂、血糖也是動脈硬化相關因素,因為血脂異常特別是LDL-C經過氧化或者其他化學修飾后更易沉積于血管內皮細胞,同時血糖代謝異常也會破壞血管內皮細胞和平滑肌細胞等[6]。baPWV升高,血流動力學改變,脈壓增大,從而增加腦卒中的風險[7]。動脈硬化是心血管事件的獨立預測因子[8]。ABI主要反映外周動脈狹窄程度,與血管疾病存在一定的相關性,還可用于間接判斷冠心病的嚴重程度[9,10]。本研究顯示老年人動脈硬化比例較高,與相關研究結果相符[3]。目前中國老年人健康狀況高度不均一,老年健康狀況很大程度上與自然社會環境和個人生活方式相關。自然社會環境不受個人能力控制,但生活方式是可以人工干預的。如果能在老年人健康管理中盡早發現動脈硬化及其相關危險因素,并進行規范的健康指導,可有效延緩血管硬化,延緩心腦血管疾病的發生發展,降低老年人健康風險,提高老年人生活質量,對社區服務機構老年人健康管理和慢性病管理均有較大意義。

9種體質中,平和質被認為是正常體質,其他8種偏頗體質統稱為病理體質。黃沁等[11]研究者認為偏頗體質對心血管疾病發生的影響因素更大。本研究顯示,偏頗體質較平和體質在老年人中出現的頻次更高,陽虛質、痰濕質和陰虛質出現頻次為前3順位,本研究調查與國內相關研究者的研究結果相符[12,13]。中醫學認為體質是由先天因素和后天因素共同作用而形成的。《靈樞·天年》有云:“人之始生,以母為基,以父為楯”,與生俱來的這一部分先天因素受之于父母,非自身所能調控。《素問·寶命全形論》云:“人以天地之氣生,四時之法成”,《素問·上古天真論》云:“法于陰陽,和于術數,食飲有節,起居有常,不妄作勞,故能形與神俱”“恬淡虛無,真氣從之,精神內守,病安從來”,后天因素則包括自然和社會環境因素、生活方式、飲食結構、心理因素等方面。自然和社會因素非個人能力所控,但生活、飲食、心理這些方面是可以積極進行干預和調整的。中醫體質實際上就是人體功能狀態和人體對外界致病因素反應狀態密切相關的中醫基本證候[14]。陽虛質、痰濕質和陰虛質為老年動脈硬化患者最常見病理偏頗體質,筆者認為與老年人機體生理功能衰退,陰陽氣血、津液代謝相關。老年人隨著年齡的增長,五臟功能逐漸衰退,氣、血、津、液日漸消耗,加之各種慢性疾病的消耗,從而形成陽虛、陰虛體質。除了氣、血、津、液的耗損,五臟功能的虛衰,特別是脾、肺功能的衰退,加之飲食生活習慣和生活環境的影響,從而形成了痰濕體質。中醫體質健康指導體現了中醫治病的整體觀念,從“朔本求源、治病求本”原則出發,從情志、飲食、起居、運動、穴位等方面“因人制宜”。仲茂鳳等[15]認為從中醫體質角度對心理健康進行干預有一定的可行性。柴可夫等[16]認為根據不同的個體體質,因人施膳,辨體施食,調節人體的先天不足與后天失調,使人的形體與內在的精神氣質相合,從而改善健康狀態。方琴琴等[17]認為不同體質的人群選用不同穴位治療可糾正體質偏頗狀態。故中醫理論支持下的體質健康指導可調整人體偏頗狀態,實則是對人體的氣血陰陽進行調節,使氣血陰陽趨于平衡,從而預防和降低偏頗體質所致相關疾病發生的風險。本研究也表明經過健康指導后的老年人左側、右側baPWV和左側ABI指標均較健康指導前有明顯的改善。

中國人口老齡化程度逐漸加重,慢性病的發病率也逐年增高,特別是高血壓、冠心病、糖尿病、腦卒中等疾病,已經成為社區慢病管理的主要內容。盡早地發現危險因素,及時的人工干預,對于預防、治療和規范管理社區慢性病,有十分重大的意義。動脈硬化檢測作為一種無創性檢查血管硬化程度及其相關危險因素的方式,操作簡單方便,并且安全客觀,價格低廉,易于被廣大社區居民接受。且該檢測能盡早篩選出高危人群,配合中醫體質辨識指導,調整人群體質狀態和改善血管狀況,充分體現了中醫“治未病”的思想和西醫“預防為主”的理念。

綜上所述,動脈硬化檢測和體質辨識應廣泛地在社區衛生服務機構開展,社區衛生服務機構相對固定的醫護人員能保證轄區內患者管理的連續性、長期性和規范性,對預防和延緩社區老年人動脈硬化及其導致的相關疾病,降低醫療成本,提高老年人生活質量都有十分積極的作用。