浮針結合熱敏灸治療膝關節骨性關節炎臨床觀察*

涂智勇 俞鵬飛 萬想金

膝關節骨性關節炎(Knee osteoarthritis,KOA)臨床較為常見,以膝關節疼痛、腫脹、活動受限為主要特征,病程長,可引起關節軟骨斷裂、退變及整個關節損害,甚至導致活動喪失。KOA臨床較為常見,以膝關節疼痛、腫脹、活動受限為主要特征,病程長,可引起關節軟骨斷裂、退變及整個關節損害,甚至導致活動喪失,已成為老年致殘的重要原因之一[1]。KOA好發于中老年人群中,在中國當今國情下,老齡化進程日益加劇,該病發病率呈現不斷上升趨勢。相關資料顯示,中國60歲以上人群中約有50%患者伴有KOA,75歲以上人群中約有80%伴KOA,該病已成為威脅中國老年人群健康的重大疾病[2]。該病是一種復雜性疾病,病程長,危害大,對患者生活、工作造成極大的影響。目前,臨床對于該病的治療尚無根治手段,主要以緩解臨床癥狀為主。現代醫學多以口服非甾體抗炎藥為主,而由于此病病程較長,長期服用會增加胃腸負擔,對軟骨基質合成造成阻礙,加重骨組織損傷,患者治療依從性差,尋找一種操作方便、無創、有效的治療方法成為治療該病亟待解決的問題。灸法是中國的一種傳統醫療手段,通過對相關腧穴進行刺激,達到調節氣血、活絡經脈的作用,盡管近代醫學并不能解釋熱敏灸的鎮痛原理,但是其效果是真實存在的,隨著該方法不斷發展、沉淀,如今已經被廣泛應用到臨床的治療工作中。浮針療法是一種現代的針刺療法,其將皮部理論、《黃帝內經》等作為理論基礎,對于解決人體軟組織疼痛問題有著較好的療效[3]。浮針及熱敏灸法在膝關節骨性關節炎治療方面均有相關研究及報道,療效確切,本研究旨在明確浮針結合熱敏灸的治療優勢,從而擴展治療膝關節骨性關節炎新的思路,為患者提供簡、便、易、行的治療途徑,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2019年1月—2020年12月鷹潭市余江區中醫院收治的80例KOA患者,采用隨機數字表法分為2組,各40例。符合《骨關節炎診療指南(2018年版)》[4]西醫的診斷標準:近1個月來膝關節反復疼痛;晨僵≤30 min;X線片顯示關節邊緣骨贅形成;關節活動時有骨摩擦音。符合《中醫病證診斷療效標準》[5]中醫的診斷標準:關節刺痛,痛處固定,活動不利,關節畸形,面色晦暗;唇舌紫暗,脈沉或細澀。對照組中男22例,女18例;年齡55~80歲,平均年齡(62.45±3.06)歲;病程1~9年,平均病程(5.03±1.12)年。觀察組中男24例,女16例;年齡56~78歲,平均年齡(62.67±3.07)歲;病程2~8年,平均病程(5.07±1.09)年。2組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 納入與排除標準納入標準:年齡50~80歲;臨床資料完整;符合診斷標準[4];依從性好,能配合完成本研究;患者知情同意。排除標準:精神疾病者;暈針者;患肢有血管神經損傷史者;明顯膝關節內外翻畸形者。

1.3 方法對照組采用浮針治療,首先采用推髕試驗尋找患肌,具體操作:屈膝160°左右,保持放松狀態,醫者將兩拇指疊加,以髕骨四角向中央柔和推動髕骨,過程中若患者有呼痛行為或醫者手下有摩擦感,即為膝關節的疼痛點,以功能解剖為線索尋找嫌疑患肌。醫者食指、中指、無名指指腹觸摸患者的嫌疑患肌,明確患肌,并進一步探查相關患肌。常規消毒進針點,采用一次性浮針與皮膚保持15°~30°進針,達到皮下結締組織后推針尖,采用左右掃散手法運針3~5 min,并對患肌的再灌注活動進行處理。每個活動持續10 s,同樣的活動動作≤3次,待患者疼痛完全消失或明顯減輕時退針;部分療效不佳者,可抽出針芯,將軟套管留在皮下8~24 h。每2 d一次,6 d為一個療程。觀察組加用熱敏灸治療,首先尋找熱敏灸腧穴,醫者將點燃的艾條在距離患者皮膚1.5~2 cm的膝部內外膝眼、血海、梁丘、陰陵泉、陽陵泉及壓痛點3 cm內實施溫和灸,當患者感受到透熱、傳熱、擴熱等感覺時,說明出現腧穴熱敏化現象,且出現上述癥狀的點即為熱敏化腧穴點。重復上述操作找出所有熱敏化腧穴點,并找出3~5個最敏感的穴位進行艾灸。先為患者實施回旋灸,并通過雀啄灸加大灸量激發經氣,再使用溫和灸疏通經脈,以熱敏灸感覺完全消失為1次灸量,1次/d,6 d為一個療程。2組均連續治療3個療程,共18 d。

1.4 觀察指標①臨床療效:癥狀消失,無明顯晨僵,關節活動恢復正常為痊愈;癥狀減輕,無明顯晨僵,關節活動功能尚可,上下樓梯疼痛有輕度不適為顯效;癥狀有所減輕,晨僵、關節活動功能及上下樓梯疼痛好轉為有效;未達上述標準為無效。總有效率=(痊愈+顯效+有效)例數/總例數×100%。②疼痛和膝關節功能:采用視覺模擬評分(VAS)[6]、Lysholm膝關節評分[7]于治療前、治療18 d后評估,VAS分值0~10分,疼痛越嚴重,評分越高,由患者依據自身疼痛程度進行自評;Lysholm評分包含疼痛、跛行、上下樓梯等8個方面,分值0~200分,膝關節功能越好,評分越高。

2 結果

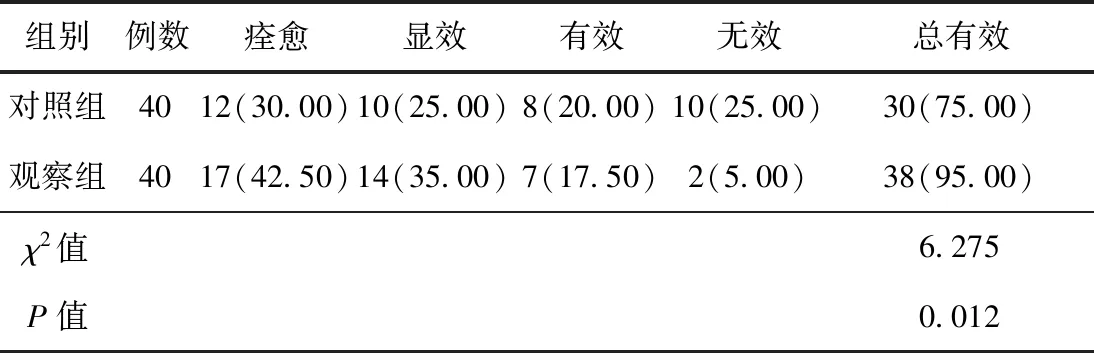

2.1 臨床療效觀察組臨床總有效率高于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 2組膝關節骨性關節炎患者臨床療效比較 (例,%)

2.2 VAS Lysholm評分2組治療后VAS評分低于治療前,且觀察組低于對照組,Lysholm評分高于治療前,且觀察組高于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 2組膝關節骨性關節炎患者VAS Lysholm評分比較 (分,

3 討論

KOA屬退行性疾病,以軟骨退化為主要標志,現代醫學認為該病是在生物學、力學因素的作用導致軟骨下骨、軟骨細胞及細胞外基質合成、分解失衡的結果。該病病程長,反復發作,對患者生活質量造成極大的影響。中醫學將該病歸屬于“骨痹”“痹病”等范疇,認為該病多因年老體衰,肝腎虧虛,致筋骨失養,加之長期勞損、風寒濕邪侵襲等因素影響,導致氣滯血瘀,經絡痹阻。正如《濟生方·痹》記載:“皆因體虛……受風寒濕氣而成痹也”。《素問·長刺節論》曰:“病在骨,骨重不可舉,骨髓酸痛,寒氣至,名曰骨痹”。《張氏醫通》記載:“膝為筋之府,膝痛無有不因肝腎虛者,虛則風寒濕氣襲之”。故治療該病應以補益肝腎、疏經活絡、祛風除濕為原則。

浮針、熱敏灸具有創傷小、安全、不良作用小等優點,被廣泛應用于KOA患者的治療中,并取得不錯的成效。李洪濤等[8]研究顯示,KOA患者應用浮針治療可減輕膝關節疼痛、腫脹及僵硬癥狀,改善膝關節功能,提高患者生活質量。高峰等[9]應用熱敏灸治療KOA患者療效佳,可改善膝關節功能,減輕疾病嚴重程度。但浮針結合熱敏灸的研究文獻少之又少,臨床運用也較為缺乏,本研究通過對比浮針與浮針結合熱敏灸的治療效果,從而明確浮針結合熱敏灸的治療優勢。研究結果顯示,觀察組臨床總有效率高于對照組, 治療后VAS評分低于對照組,Lysholm評分高于對照組,表明在KOA患者中應用浮針結合熱敏灸治療效果確切,利于疼痛的減緩及膝關節功能的改善,可促進疾病恢復。浮針是現代醫學與傳統針灸學相結合的針刺療法,從現代醫學角度分析,其通過在局限性病痛的周圍皮下淺筋膜采用掃散手法進行治療,能夠緩解局部肌肉緊張,促進局部血液循環,減輕疼痛;從中醫學角度分析,《黃帝內經》中指出“以痛為輸”,浮針進針點也在痛點周圍,且中醫認為,十二皮部是經絡之氣散布所在,也是反映十二經脈功能的體表部位,該療法通過刺激皮部,可調節氣血,疏通經絡。熱敏灸治療關鍵在于熱敏化穴位的選取,熱敏化穴位因其敏感性高,因此將KOA患者的熱敏穴作為主要的醫療穴位,將艾條作為刺激方式,可發揮“小刺激大反應”的作用,激發循經感傳,促進經氣運行,活絡經脈,促進局部血液循環,減輕疼痛,同時能夠增強機體免疫力,提高機體抵抗能力,能有效緩解患者的臨床癥狀。浮針配合熱敏灸在治療KOA患者中,可疏通經絡,調節氣血,使血流量漸漸恢復至正常水準,減輕患者疼痛,促進功能恢復。朱曉燕等[10]研究指出,熱敏灸聯合功能訓練用于KOA康復治療中能獲得較高的近期療效,有助于改善患者關節功能,提高患者生活質量,指出熱敏灸在KOA治療康復中的重要作用。熱敏灸具有治療創傷小、安全性高、不良作用少的特點,通過浮針結合熱敏灸治療KOA的臨床療效觀察,明確浮針結合熱敏灸的治療優勢,可從根本上解決病因病機,使功效累加,能發揮更好的治療效果,為廣大膝關節骨性關節炎患者提供簡、便、易、行且行之更有效的治療方法。但本研究也存在一定的局限性,所納入樣本量較少,且未進行隨訪,后期應增加樣本量,延長隨訪時間,進行深入研究,為臨床有效治療KOA提供可靠的循證依據。

綜上所述,在KOA患者中應用浮針結合熱敏灸治療效果確切,利于疼痛的減緩及膝關節功能的改善,可促進疾病恢復。