近10年四川省對流層NO2分布及變化趨勢

曹 楊, 成 翔, 趙曉莉

(1.四川省氣象災害防御技術中心,成都 610072; 2.中國氣象局大氣化學重點開放實驗室,北京 100081;3.中國氣象局大氣探測重點開放實驗室,成都 610225; 4.高原與盆地暴雨旱澇災害四川省重點實驗室,成都 610072)

NO2是大氣中一種重要的污染物,是臭氧和其他光化學反應的重要前體物之一,也是形成光化學煙霧及硝酸型酸雨、酸霧的主要污染物[1-4]。大氣NO2的來源包括自然源和人為源兩部分,自然源是指大氣中的閃電過程排放、土壤排放、微生物固氮排放及氨的氧化等,人為源包括各種化石燃料燃燒、生物質燃燒、人類活動中的機動車尾氣排放、飛機排放、工業廢氣排放等[5-9]。大氣中特別是對流層NO2濃度達到一定程度時,會對大氣環境、生態環境造成危害,影響植物、農作物生長,危害人體健康[3,10]。

地面觀測資料具有時間短、觀測站點有限且集中在城區等缺陷,衛星遙感是大氣環境監測的重要手段,能有效監測全球大氣NO2濃度,具有覆蓋范圍廣、時間連續等優點[11-12]。1995年開始,搭載于ERS-2衛星上的全球臭氧監測儀(GOME)開始對全球大氣NO2濃度進行觀測[13]。隨后,搭載于環境1號(ENVISAT-1)衛星的大氣制圖掃描成像吸收光譜儀(SCIAMACHY)、搭載于EOS-AURA衛星的高分辨率臭氧監測儀(OMI)、搭載于MetOp系列衛星上的GOME-2光譜儀等大氣環境監測傳感器陸續發射升空[14-16],持續不斷地對大氣NO2進行監測。國內外眾多學者利用這些衛星觀測資料,對全球或者區域尺度的NO2濃度時空分布特征進行研究分析[17-20],發現NO2濃度高值區主要集中在人類活動旺盛、經濟快速大發展的地區。隨著中國經濟的快速發展,中國逐漸成為NO2濃度受關注的區域之一。眾多學者利用衛星資料對中國及局部區域對流層NO2柱濃度分布特征及變化趨勢進行了研究分析,并結合其他資料對其影響因素和成因等進行了分析[21-25]。如肖鐘湧等[26-27]利用OMI反演NO2柱濃度數據,研究分析中國區域和四川盆地大氣NO2時空分布特征及影響因素,發現大值中心出現在經濟較為發達的城市地區;高晉徽等[28]利用OMI反演資料,分析中國地區對流層NO2柱濃度空間分布和長期變化趨勢,并結合NOx排放清單分析發現,NOx人為源的季節性差異是對流層NO2柱濃度季節差異的重要影響因素之一。

眾多研究表明,四川盆地人口聚集、經濟發達,屬于中國區域NO2污染嚴重的地區之一[26-28]。本文利用OMI傳感器反演的對流層NO2柱濃度產品,結合中國環境監測總站提供的近地面ρ(NO2)數據和中國經濟社會大數據研究平臺提供的各類社會統計數據,分析四川省2010—2019年對流層NO2柱濃度空間分布特征及時間變化規律,并與2015—2019年近地面ρ(NO2)進行比較分析,兩種觀測數據相互印證,反映NO2分布特征和趨勢。2011年開始實施的中國“十二五”規劃,限制了我國大氣中氮氧化物的排放,對大氣中NO2濃度長期變化趨勢的關注,可以了解新的節能減排政策產生的影響,有助于為政策的制定和實施,以及大氣污染防治等提供參考和科學依據。

1 資料與方法

本文研究所用的衛星觀測的對流層NO2柱濃度資料來自http://www.temis.nl網站提供的全球月均值產品,該產品由搭載在Aura衛星上的臭氧層觀測儀OMI傳感器測量得到。數據版本為QA4ECV version 1.1,經過了質量控制,且開展了很多驗證分析工作,可靠性較高[24]。該產品的水平空間分辨率為0.125°×0.125°,單位為1013molecules/cm2。本文所用的時間序列為2010年1月至2019年12月。

本文還用到了中國環境監測總站提供的近地面ρ(NO2)小時數據,單位為μg/cm3。四川省共有93個國控環境監測站點,采用剔除缺測和異常數據等方法進行質量控制后,全省有效站點數為81個。本文所用的時間序列為2015年1月1日至2019年12月31日。

對流層NO2柱濃度分布與人類活動和城市經濟水平密切相關。國內生產總值(GDP)是衡量一個地區整體經濟水平的重要指標,而對NO2濃度貢獻最大的是第二產業,因此需要收集與之相關的一些社會統計數據,如人口密度、GDP、第二產業占GDP比重等,數據從中國統計年鑒和省、市級統計年鑒中獲得,可從中國經濟社會大數據研究平臺(https://data.cnki.net/ValueSearch/)下載得到。

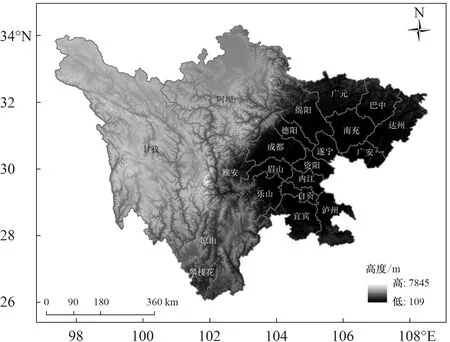

對于衛星數據,月平均和年平均濃度的計算是基于網站提供的逐月數據,季節平均濃度根據季節計算,3-5月為春季,6-8月為夏季,9-11月秋季,12月-次年2月為冬季。對于地面觀測數據,月平均和多年平均濃度的計算采用環境監測站提供的逐小時數據平均得到。比較成都市近地面ρ(NO2)與對流層NO2柱濃度時,近地面ρ(NO2)由成都市內有效國控站數據平均得到,衛星觀測的對流層NO2柱濃度根據經緯度選擇與環境監測站點靠近的周圍4個格點值求平均計算得到。四川省21個市州地形分布如圖1所示。其中,阿壩州和甘孜州合稱為川西高原,涼山州和攀枝花市合稱為攀西地區,其余17個市合稱為四川盆地。

圖1 四川省地形分布圖

2 結果與討論

2.1 四川省對流層NO2柱濃度空間分布

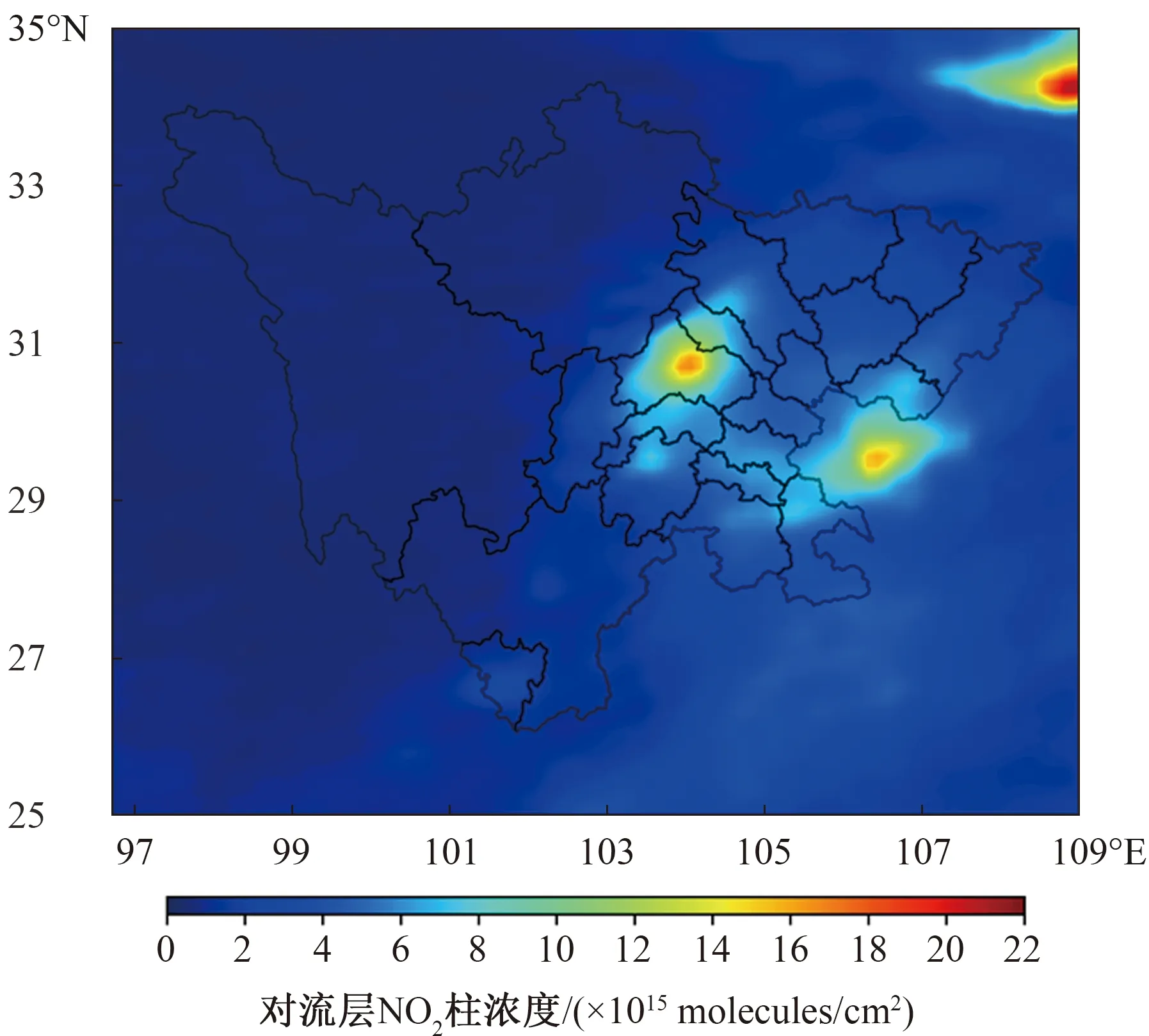

圖2為2010—2019年四川省對流層NO2柱濃度累計年均值空間分布圖,大值區主要分布在成都市及其周邊城市。成都市多年累計平均值為8.61×1015molecules/cm2,最大值可達16.85×1015molecules/cm2;其次是德陽市,多年累計平均值為6.52×1015molecules/cm2,最大值為12.85×1015molecules/cm2。此外,四川盆地內大部分靠近成都和重慶周邊城市的對流層NO2柱濃度明顯比川西高原(平均值為0.81×1015molecules/cm2)和攀西地區(平均值為1.53×1015molecules/cm2)的大。主要是因為對流層NO2柱濃度,特別是工業生產和交通排放造成的對流層NO2柱濃度,受人為活動影響顯著,一般高值區都是出現在人口密度較大及工農業活動水平較高的區域。成都市作為四川省的省會城市,是全省人口密度最大、經濟最發達的城市。根據中國經濟社會大數據研究平臺發布的統計結果,2010-2018年成都市人口密度介于1110~1209人每平方千米,平均值為1163.56人每平方千米,是四川人口密度第二大城市(綿陽的人口密度平均值為472.94人每平方千米)的2.5倍左右;2019年成都市的GDP為17012.65億元,是綿陽(2308.82億元)的7.37倍。川西高原和攀西地區經濟不發達,人口稀少,對流層NO2柱濃度主要受自然源排放影響。

圖2 2010-2019年四川省對流層NO2柱濃度多年平均值空間分布圖

2.2 四川省對流層NO2柱濃度長期變化趨勢

為了研究四川省對流層NO2柱濃度長期變化的特征,圖3分別給出了2010—2019年四川省、盆地地區、川西高原、攀西地區的對流層NO2柱濃度逐月均值時間序列圖。四川省對流層NO2柱濃度逐月均值呈現為顯著的周期性年際變化,具有明顯的季節特征,峰值出現在冬季,谷值出現在夏季。近10年四川省對流層NO2柱濃度長期變化表現為下降趨勢,且各區域的長期變化趨勢比較一致。10年來NO2柱濃度最大值出現在2010年12月,為4.00×1015molecules/cm2;最小值出現在2019年8月,為1.50×1015molecules/cm2。2010年全省和盆地地區NO2柱濃度的年平均值分別為2.44×1015molecules/cm2和4.86×1015molecules/cm2。2019年全省和盆地地區NO2柱濃度相對于2010年的分別降低了15.57%和21.40%。利用F檢驗進行相關顯著性檢驗的結果表明,全省、盆地地區、川西高原、攀西地區均通過了0.01的顯著水平統計檢驗,P的取值均為P<0.001。這種下降趨勢與2011—2017年四川省工業氮氧化物排放量的降低趨勢一致(表1),可能與近年來政府實施的治理和減排管控措施有關。2014年開始,對流層NO2柱濃度下降顯著,盆地地區2014年的與2013年的相比下降了4.72%,2015年的進一步下降,與2013年的相比下降了17.55%。這可能與2013年9月國務院發布的“大氣污染防治行動計劃”十條措施促進空氣質量改善有關。

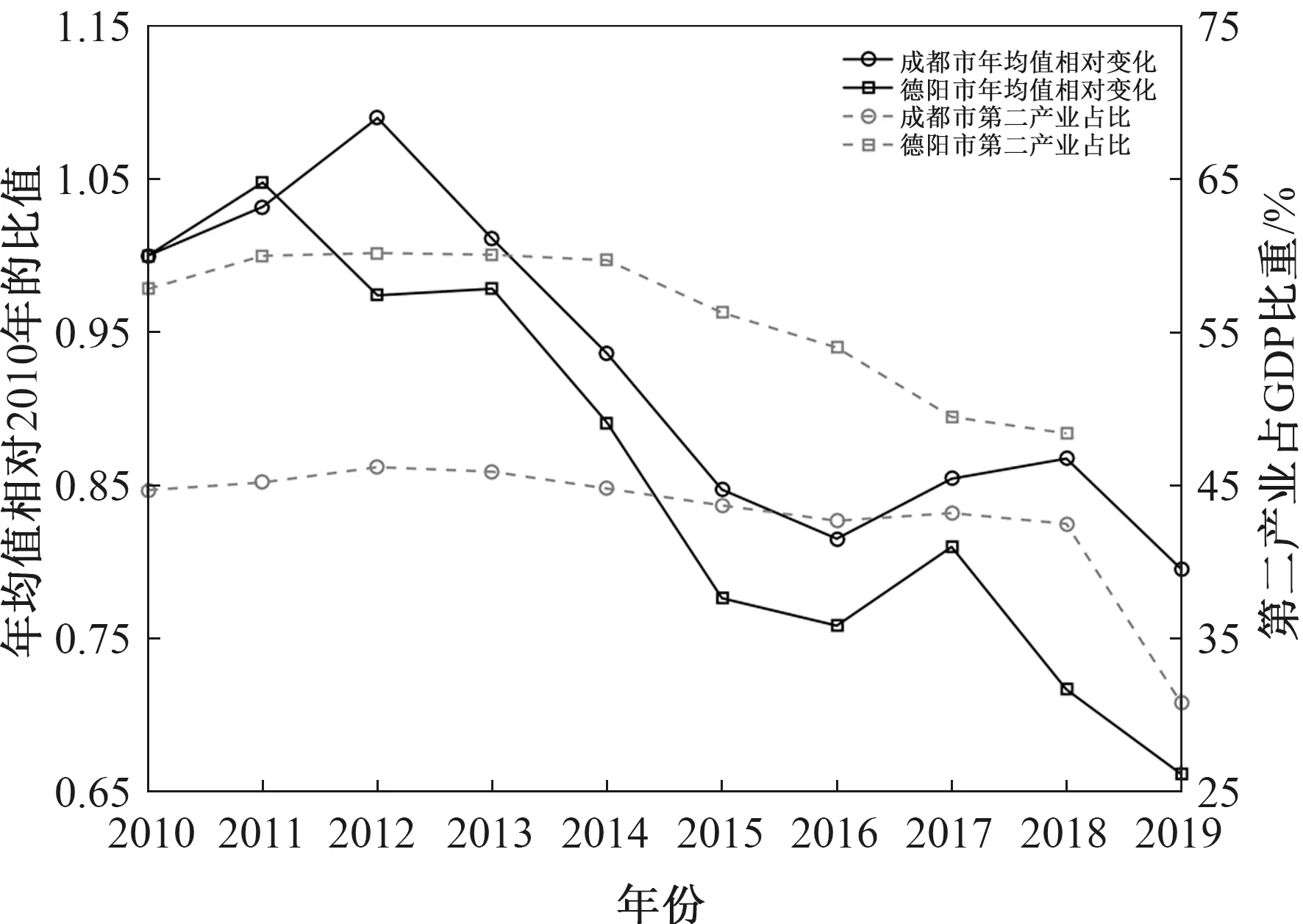

四川省對流層NO2柱濃度變化規律主要受高值區影響。根據前面的分析,高值區主要集中在成都市和周邊的德陽市。圖4為近10年對流層NO2柱濃度高值區年均值相對變化趨勢及第二產業占GDP比重。年均值相對變化趨勢是指將2010年城市對流層NO2柱濃度作為各自的基準值,之后每年的年均值與之相比得到各自的相對變化情況。2010-2019年成都市和德陽市對流層NO2柱濃度的長期變化呈下降趨勢,2019年對流層NO2柱濃度平均值分別降低到各自的最小值,相對于2010年分別下降了20.45%和33.83%。由表1可以看出,2011-2017年成都市工業氮氧化物排放量的變化趨勢,與成都市對流層NO2柱濃度平均值的降低趨勢一致。中國經濟社會大數據研究平臺發布的成都市和德陽市近10年第二產業占GDP比重變化趨勢,與對流層NO2柱濃度的變化趨勢基本一致,整體呈降低趨勢。其中,2011-2012年成都市和德陽市對流層NO2柱濃度的上升與第二產業占GDP比重上升有關,2017年成都對流層NO2柱濃度的波動與第二產業占GDP比重的波動有關。將第二產業占GDP比重與對流層NO2柱濃度年均值進行相關性分析,成都市和德陽市的相關系數分別為0.66和0.81,利用F檢驗進行相關顯著性檢驗,均通過了0.01的顯著水平統計檢驗,P的取值均為P<0.001,表明德陽市對流層NO2柱濃度中工業排放比重比成都市的大。

表1 2011-2017年四川省和成都市工業氮氧化物排放量統計 萬t

圖4 2010-2019年對流層NO2柱濃度高值區年均值相對變化趨勢及第二產業占GDP比重

2.3 四川省對流層NO2柱濃度季節變化

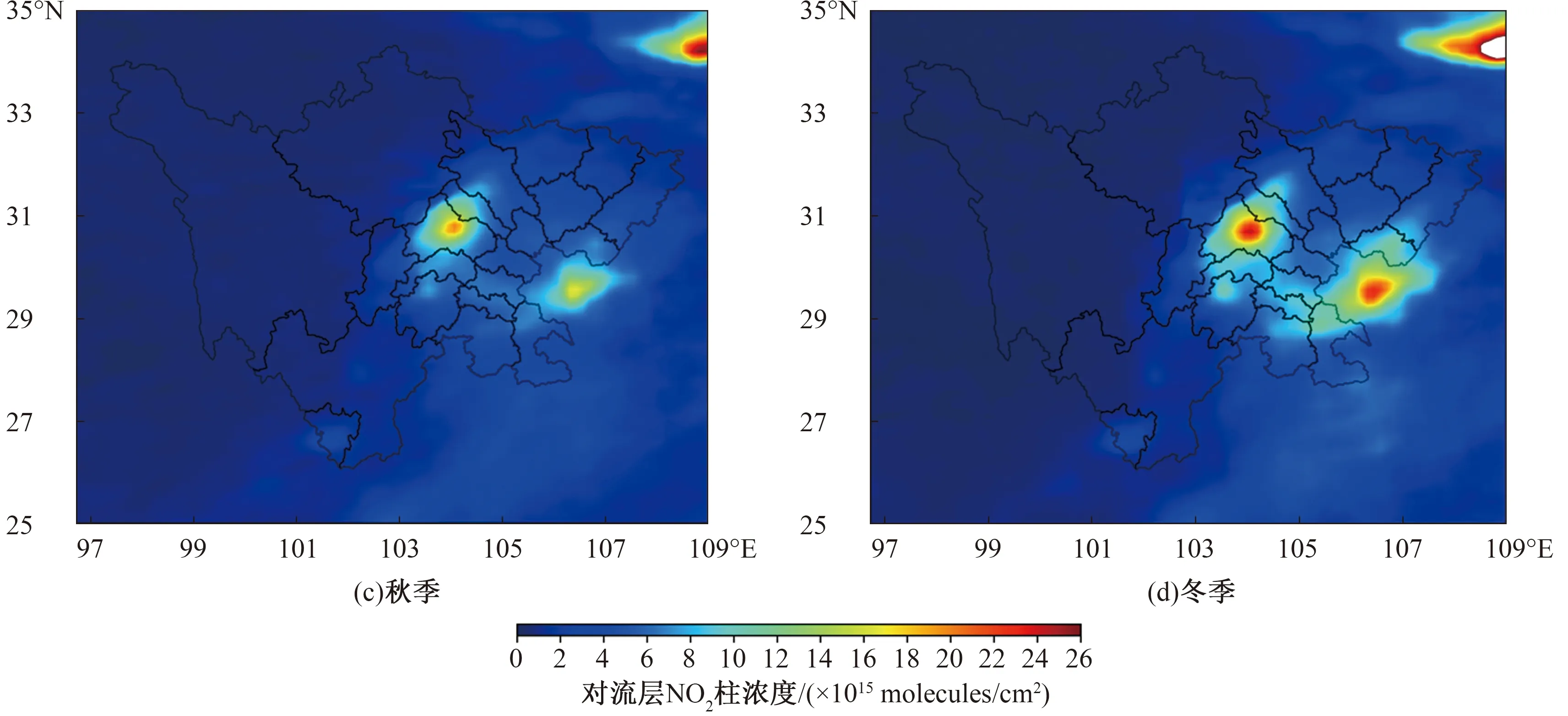

圖5為2010-2019年四川省對流層NO2柱濃度多年季節均值空間分布圖,高值區在四季均出現在成都市及其周邊。由于高值區受人為活動影響較大,因而對流層NO2柱濃度具有明顯的季節變化特征,表現為冬季的>秋季的>春季的>夏季的。冬季的平均值最高,全省平均值為2.53×1015molecules/cm2,成都市平均值為12.14×1015molecules/cm2;夏季的最低,全省和成都市平均值分別為1.84×1015molecules/cm2和5.15×1015molecules/cm2,秋季和春季的NO2柱濃度相對接近。

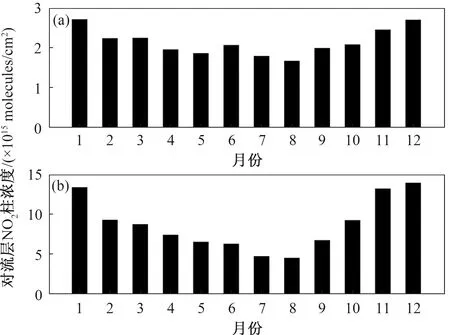

圖6給出了2010—2019年四川省和成都市對流層NO2柱濃度多年月均值變化趨勢。由圖6可以更清楚地看到NO2柱濃度冬季高、夏季低的周期性季節變化特征。成都市的月季平均值明顯高于四川省的,且季節變化特征更顯著,呈“V”型分布,最高值出現在12月,為13.88×1015molecules/cm2,最低值出現在8月,為4.49×1015molecules/cm2。這種季節變化特征可能與NOx人為源排放、氣象條件、

圖5 2010-2019年四川省對流層NO2柱濃度多年季節均值空間分布圖

太陽輻射等因素的季節性變化有關。根據高晉徽等[28]的分析研究,NOx人為源具有明顯的季節性差異,且主要集中在大中型城市,也是表現為冬季氮氧化物排放最高、夏季的最低,與對流層NO2柱濃度的季節變化特征相同。此外,降水主要集中在夏季,降水對NO2具有沖刷和稀釋作用;大氣中NO2的存在也受溫度的影響,夏季的高溫和強輻射條件導致大氣光化學活動增強,有利于NO2作為臭氧前體物被消耗掉。這些都是造成對流層NO2柱濃度夏季低值的原因。

圖6 2010-2019年四川省(a)和成都市(b)對流層NO2柱濃度多年月均值變化趨勢

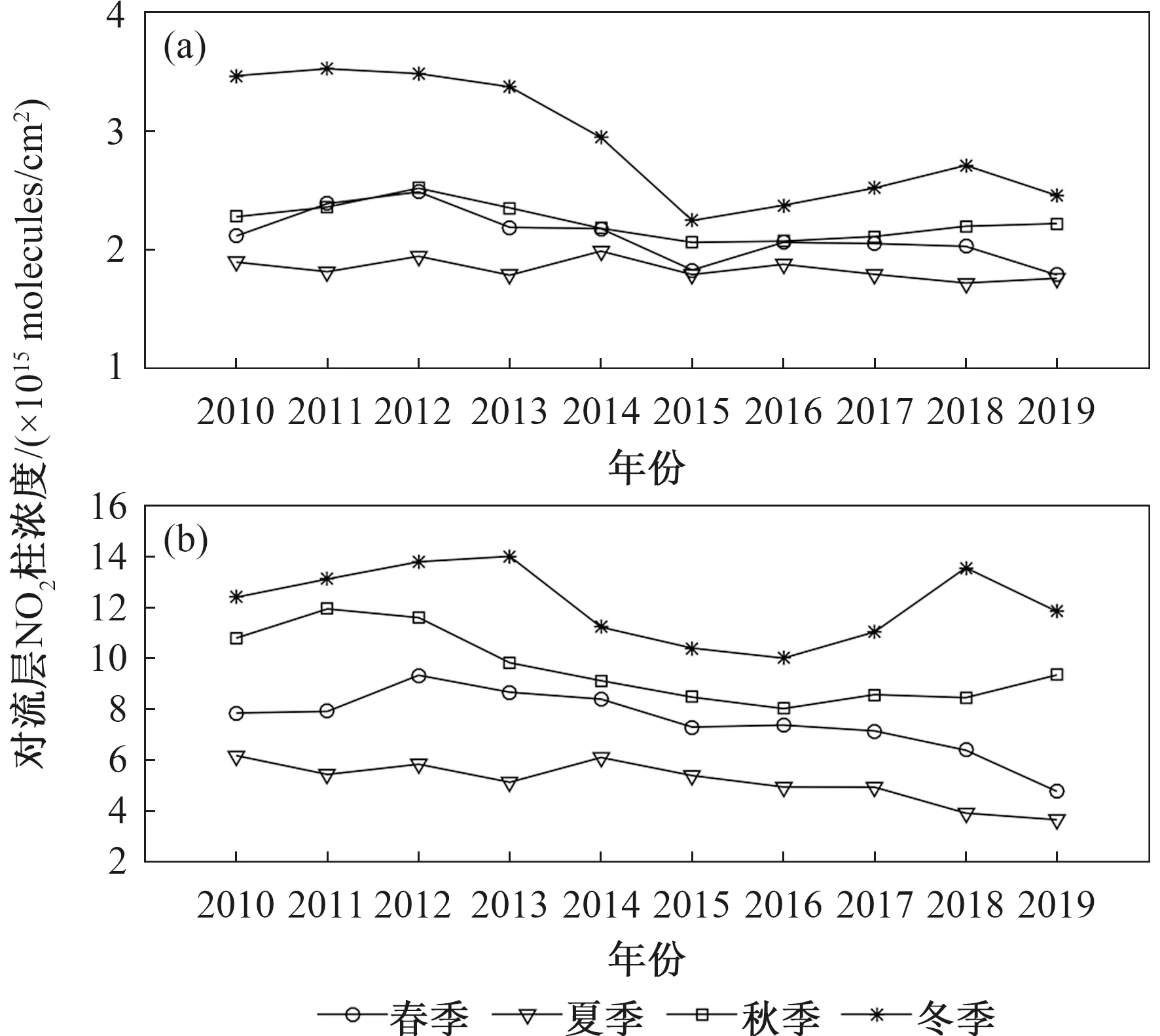

圖7為2010-2019年四川省和成都市對流層NO2柱濃度四季的年際變化。冬季始終是四季中對流層NO2柱濃度最高的季節,年際變化波動較大。全省在2010-2013年冬季NO2柱濃度均超過了3.00×1015molecules/cm2,最高值出現在2011年,為3.52×1015molecules/cm2;成都市在2010-2013年冬季NO2柱濃度均超過了12.00×1015molecules/cm2,最高值出現在2013年,為14.00×1015molecules/cm2。四川2010-2013年冬季NO2污染比較嚴重,2014年NO2柱濃度開始出現大幅下降趨勢,相對2013年,全省NO2柱濃度降低了12.66%,成都市的降低了19.88%,這與2013年國家出臺的治理和限排政策有關。其他三季NO2柱濃度的年際變化幅度相對較小,整體呈降低趨勢。

圖7 2010-2019年四川省(a)和成都市(b)對流層NO2柱濃度季節均值時間序列

2.4 四川省近地面ρ(NO2)與對流層NO2柱濃度的對比

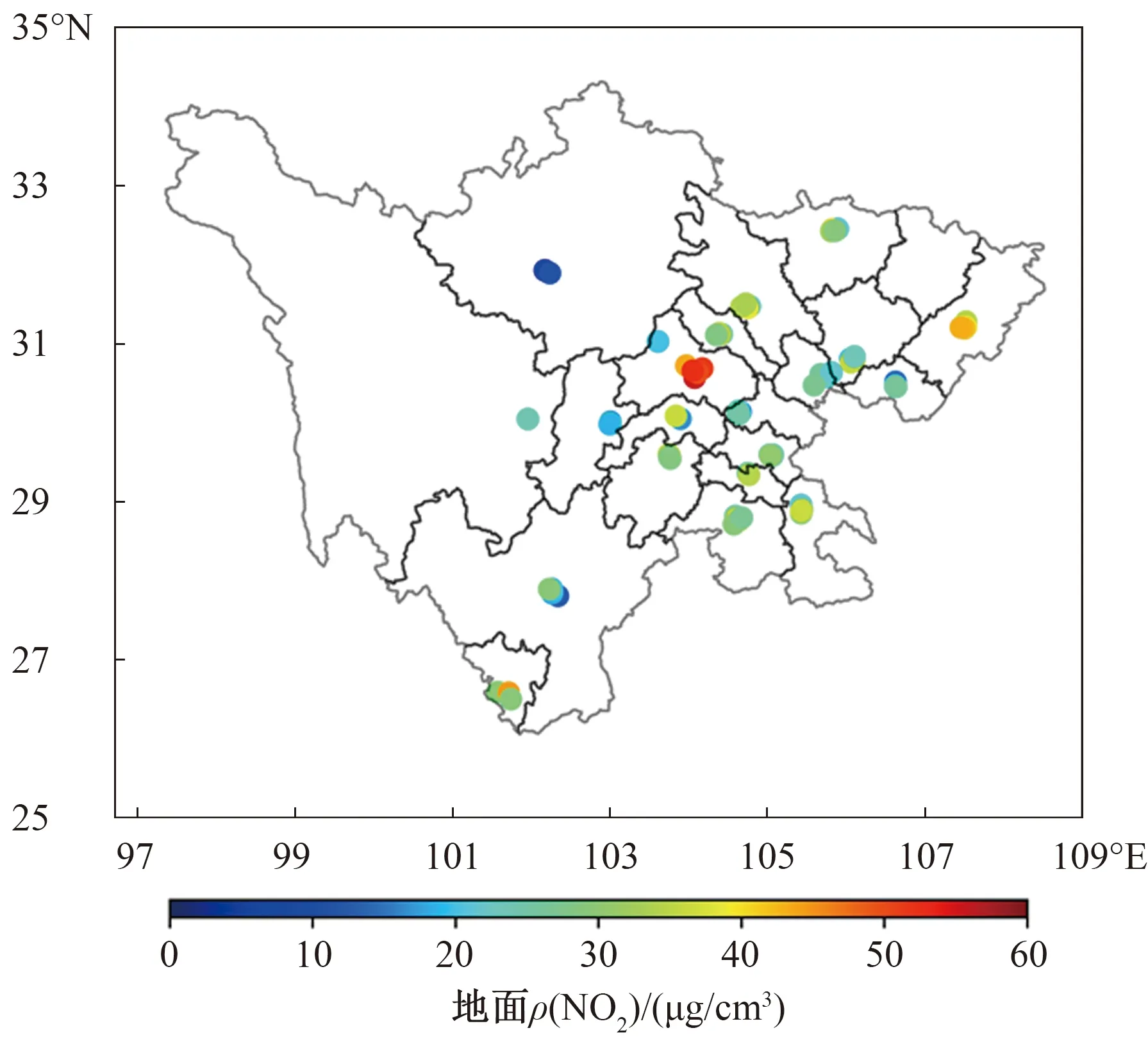

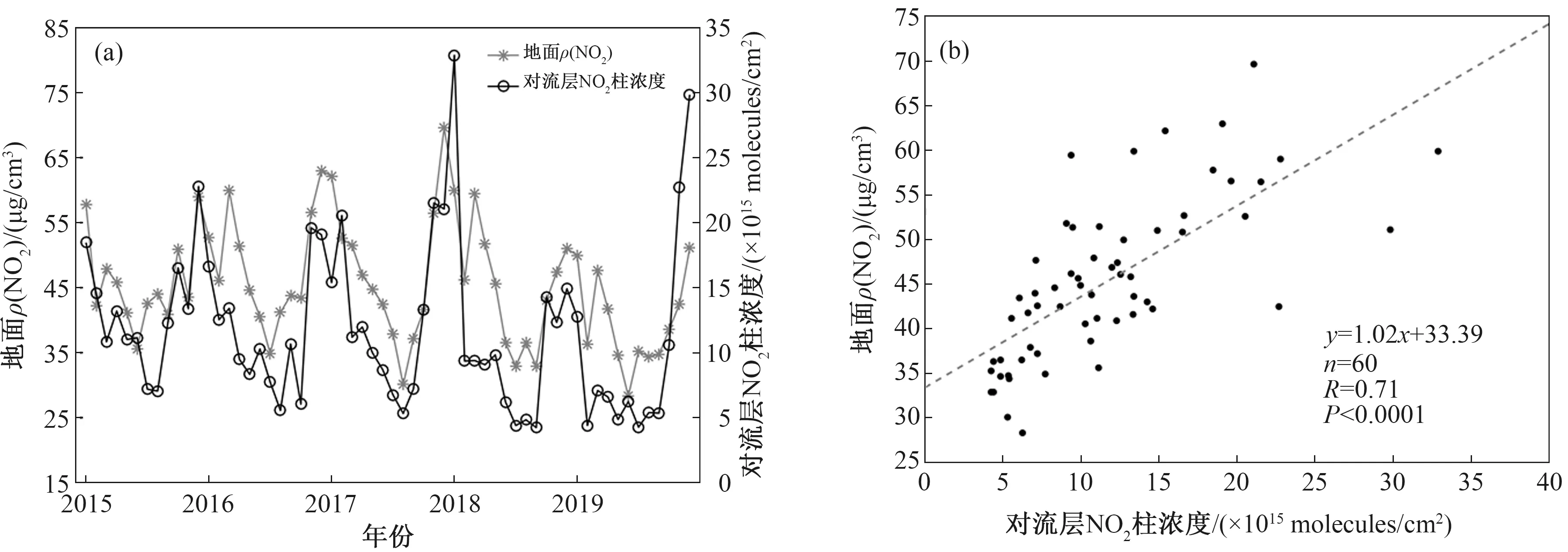

圖8為2015-2019年四川省近地面ρ(NO2)累計年均值空間分布圖。由圖8可見,其區域分布趨勢與衛星觀測的對流層NO2柱濃度分布比較一致,高值區也是主要分布在盆地地區人口密集、經濟發達的城市,特別是成都市,最大值為55.48 μg/cm3。以ρ(NO2)高值區(成都市)為研究區域,對比分析地面環境監測站觀測的近地面ρ(NO2)和衛星觀測的對流層NO2柱濃度。圖9為2015-2019年成都市對流層NO2柱濃度與近地面ρ(NO2)月均值時間序列和散點圖,共60個樣本。由圖9可知,成都市近5年的近地面ρ(NO2)月均值長時間變化趨勢與對流層NO2柱濃度基本一致,呈周期性年際變化,表現為下降趨勢。散點分布表現為線性關系,相關系數為0.71,利用F檢驗進行相關顯著性檢驗,通過了0.01的顯著水平統計檢驗,P<0.0001。采用最小二乘法線性擬合建立近地面ρ(NO2)與對流層NO2柱濃度的線性關系,關系式為

y=1.02x+33.39

(1)

式中x為對流層NO2柱濃度,y為近地面ρ(NO2)。由上述關系式可看出,衛星觀測的對流層NO2柱濃度的空間分布及時間變化趨勢可以反映近地面ρ(NO2)的分布。因此在科學研究和實際應用過程中,可以用衛星觀測資料來彌補地面觀測資料時間短、觀測站點有限且集中在城區等缺陷。這一結果與其他研究的結論比較一致[29]。

圖8 2015-2019年四川省近地面ρ(NO2)多年平均值空間分布

圖9 2015-2019年成都市對流層NO2柱濃度和近地面ρ(NO2)月均值時間序列(a)和散點圖(b)

3 結 論

本文利用Aura衛星上的OMI傳感器觀測得到的2010—2019年對流層NO2柱濃度月均值產品,分析四川省近10年對流層NO2柱濃度空間分布特征及時間變化規律,并與近5年中國環境監測總站提供的近地面ρ(NO2)月均值比較,得出以下結論:

(1)對流層NO2柱濃度受人為活動影響顯著,四川省高值區主要分布在人口密度較大及工農業活動水平較高的成都市,多年累計平均值為8.61×1015molecules/cm2,最大值可達16.85×1015molecules/cm2。此外,川西高原和攀西地區經濟不發達,人口稀少,對流層NO2柱濃度主要受自然源排放影響。盆地內大部分靠近成都和重慶周邊城市的對流層NO2柱濃度明顯比川西高原和攀西地區的大。

(2)近10年四川省和成都市對流層NO2柱濃度逐月均值呈現為顯著的周期性年際變化,長期變化呈下降趨勢,與2011-2017年工業氮氧化物排放量的降低趨勢一致。2014年開始,對流層NO2柱濃度下降顯著。盆地地區2014年的NO2柱濃度與2013年的相比,下降了4.72%,2015年的再進一步下降,與2013年的相比下降了17.55%,這可能與2013年9月國務院發布的“大氣污染防治行動計劃”十條措施促進空氣質量改善有關。

(3)近10年四川省和成都市對流層NO2柱濃度具有明顯季節變化特征,冬季的最高,秋季和春季的次之,夏季的最低;NO2柱濃度月變化呈“V”型分布,最高值出現在12月,最低值出現在8月。NO2柱濃度這種季節變化特征與NOx人為源排放、氣象條件、太陽輻射等因素的季節性變化有關。從對流層NO2柱濃度四季的年際變化趨勢看,冬季始終是四季中對流層NO2柱濃度最高的季節,其他三季的年際變化幅度相對較小。

2015—2019年近地面ρ(NO2)高值區為成都市,其年際下降趨勢與衛星觀測的對流層NO2柱濃度的一致,二者線性相關系數為0.71,通過了0.01的顯著水平統計檢驗,表明衛星觀測對流層NO2柱濃度的空間分布和時間變化趨勢可以反映近地面ρ(NO2)的分布及變化規律。因此在科學研究和實際應用過程中,可以用衛星觀測資料來彌補地面觀測資料時間短、觀測站點有限且集中在城區等缺陷。

致謝感謝http://www.temis.nl網站提供對流層NO2柱濃度產品,中國環境監測總站提供近地面NO2質量濃度數據,中國經濟社會大數據研究平臺(https://data.cnki.net/ValueSearch/)提供中國統計年鑒和省、市級統計年鑒數據。