1961-2017年中國中東部暖季小時強降水時空變化特征

張志富, 希 爽

(1.國家氣象信息中心,北京 100081; 2.中國氣象局地球系統數值預報中心,北京 100081)

引 言

短時強降水引起的暴雨洪澇是中國夏季最主要的災害之一[1]。短時強降水在短時間內可以引發嚴重的洪澇、城市內澇等災害,甚至可以引發泥石流和山洪等地質災害,從而易導致重大經濟損失和人員傷亡。如1975年8月上旬河南的大暴雨,在淮河中上游造成了空前的洪水災害[2],水庫垮壩,經濟損失達到幾億元。1991年5-7月江淮地區出現嚴重的暴雨和洪澇[3],造成了600億元的直接經濟損失。2004年7月10日北京城區突發暴雨,城區內兩小時降水達到70 mm以上,造成城區大面積積水,公路交通多處擁堵,局部癱瘓。2005年6月10日12時至15時,黑龍江寧安市沙蘭鎮發生了200年一遇的特大暴雨過程,3小時降雨量達120 mm,造成117人死亡,其中小學生有105人。2012年“7·21”北京特大暴雨,雨量歷史罕見,全市受災人口達190萬人,79人遇難,經濟損失近百億元。因此,深入研究短時強降水的時空分布特征,對于我國的防災減災有非常重要的意義[4]。

一直以來,短時強降水的發生機理、數值模擬、預報方法及氣候特征分析等,都是我國氣象科學研究的重要方向之一。從20世紀70年代起,陶詩言[2,5]和丁一匯[3,6]等就對我國暴雨進行了系統性研究,研究主要集中在我國20世紀暴雨的氣候分布、成因分析,指出我國大暴雨主要發生在華北、江淮和華南三個緯度帶上。翟盤茂等[7-9]研究了我國極端降水的變化趨勢,以及極端降水與降水總量的關系,指出我國西部和長江中下游到華南地區的極端降水事件趨于增多,華北和四川盆地地區呈顯著減少趨勢,極端降水與平均降水趨勢一致。鮑名[10-11]和黃榮輝[12]等對我國暴雨的變化特征研究表明,我國夏季暴雨發生頻率具有明顯的年代際變化,局地持續性暴雨事件主要發生在江南和華南地區,東部季風區夏季暴雨與洪澇的關系非常密切。宇如聰[13-16]和李建[17]等研究了我國大陸降水日變化特征,揭示了中國大陸夏季降水存在顯著的日變化,且區域特征鮮明,提出降水過程的不對稱性,不同季節不同區域的短時降水和持續性降水的峰值時間有差異。

由于小時降水觀測數據的限制,關于短時強降水的研究大部分局限于基于日或月平均數據所得到的夏季中國中東部或局部城市區域降水的時空演變或持續性變化特征等[18-26],而對于中國大范圍小時尺度的短時強降水的時空分布研究相對較少。本文將利用臺站小時降水觀測數據,從小時尺度降水的時空分布、區域特征等方向入手,分析研究中國中東部地區暖季小時尺度降水的發生規律和變化特征。

1 數據和方法

本文所用的數據為基于降水自記紙數字化形成的全國1951-2017年中國大陸2400多個氣象觀測站的逐小時降水數據。該數據經過國家氣象信息中心對人工、自記紙、自動站不同來源的數據進行的整合,通過了細致的質量控制,包含氣候界限值檢查、區域界限值檢查、時間一致性檢查、空間一致性檢查等。在稱重式雨量計業務應用之前,我國臺站雨量計測量的小時降水均為非固態降水,南方地區的臺站全年有小時降水觀測記錄,北方地區的臺站在冷季一般無小時降水觀測,大多觀測于5月開始,到9-10月結束,這與我國暖季降水出現時間一致。為保證全國不同地區降水數據的一致性和可比性,本文選取有35年以上小時降水觀測的2097站(圖略)1961-2017年5月1日到9月30日的小時降水觀測數據,對小時降水超過20 mm(我國強對流天氣預報業務中一般定義的短時強降水[27])的強降水,通過極端、平均、區域平均時間序列分析等[28-30]方法,對我國小時強降水的時空變化特征進行分析。

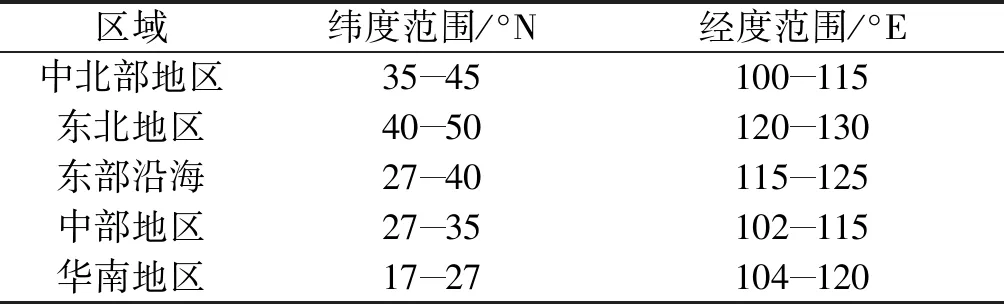

中國降水有明顯的區域特征,有必要對降水進行分區域研究和分析。利用各站小時降水量,建立各站歷年極端小時降水量序列,對該序列進行EOF分解,其中前2個特征值所對應的典型場描述精度超過了86%(圖略)。典型場顯示,中國極端小時降水量有明顯的東南-西北向的分布趨勢。根據典型場的分布,將中國中東部劃分為5個區域(表1):中北部地區、東北地區、東部沿海、中部地區、華南地區,分區研究中國短時強降水的氣候特征。在進行區域平均分析時,為避免我國不同區域站點分布不均造成的差異,采用Jones等[31]提出的經緯度網格面積加權平均方法,先進行網格化處理,將區域劃分為2.5°×2.5°網格,計算區域內每個網格的平均值,再將區域內所有非空網格值進行算術平均,得出區域平均值。

表1 中國中東部劃分區域范圍

2 結果與分析

2.1 空間變化特征

2.1.1 極端小時降水

在1961-2017年5-9月極端小時降水量的空間分布上(圖略),超過100 mm/h的站點主要分布在東部沿海和華南地區,部分站點在中部地區;80~100 mm/h的站點分布與100 mm/h以上的臺站分布類似,但東北地區部分站點出現80~100 mm/h的過程;50~80 mm/h的站點除在華南地區、中北部地區分布較少外,其他區域均有較多站點出現此級別的強降水過程,說明華南地區大部分站點出現超過80 mm/h的強降水過程;20~50 mm/h的站點主要分布在中北部地區,在中部地區西北部及東北地區有零散分布。

極端小時降水發生月份有明顯的自南向北逐漸推進的特征(圖略),華南地區的極端小時降水發生月份以5月、6月和9月為主,7月和8月較少;中部地區以6-8月為主;中北部地區、東部沿海和東北地區都以7-8月為主,這與我國雨帶自南向北推進的走勢相一致。極端小時降水發生時次相對分散(圖略),華南地區的極端小時降水發生時次大部分在凌晨和晚間(00-05時和18-23時),白天相對較少,但下午(12-17時)發生站點比上午(06-11時)的多;中部地區以凌晨和上午(00-05時和06-11時)為主;中北部地區以下午和傍晚(12-17時和18-23時)為主;東部沿海地區發生時次相對分散;東北地區以下午和傍晚(12-17時和18-23時)為主。

2.1.2 平均小時降水

年平均小時強降水發生時次數空間分布有明顯的東南-西北分布特征(圖略)。我國內蒙古、甘肅、寧夏、青海、新疆、西藏,山西、陜西西北部、四川、云南西北部、黑龍江、吉林東部地區的平均小時強降水發生時次數少于1次,東三省大部分、京津冀、山東、河南、湖北、湖南、重慶、貴州、云南、山西、陜西東南部、長江三角洲地區發生時次數為2~4次,江蘇、安徽、江西、福建、廣東、廣西發生時次數為5~10次,超過10次的區域主要分布在兩廣的沿海和海南地區。極大小時強降水發生時次數也是東南-西北的分布特征(圖略),我國內蒙古、山西、陜西、寧夏、甘肅、青海、新疆、西藏、四川、云南西部地區、黑龍江、吉林東部地區的極大小時強降水發生時次數少于5次,極大小時強降水發生時次為5~10次的主要分布東三省大部分、京津冀、河南、湖北、湖南、重慶、浙江、貴州和云南地區,極大小時強降水發生時次為10~20次的主要分布在江蘇、安徽、江西、福建、廣東、廣西和四川東部,極大小時強降水發生時次數超過20次的除了在兩廣的沿海和海南地區外,在福建、江西、湖南、湖北也有零散分布。從極大小時強降水發生時次數與平均發生時次數的差異上看,我國黑龍江、吉林、內蒙古、山西、陜西、寧夏、甘肅、青海、新疆、西藏、云南、河北北部、四川西部地區差異值較小,說明發生強降水的年分布相對平穩,我國遼東半島、山東半島、中部、東南沿海等大部分地區的差異值相對較大,差異值超過15次的區域分布在廣東、廣西沿海和海南地區,這些區域強降水發生次數的平均和極大值均較多,江蘇、河南、湖北、江西、福建等地區也有個別站差異值超過15次,說明這些地區出現過強降水發生次數極端增多的年份。

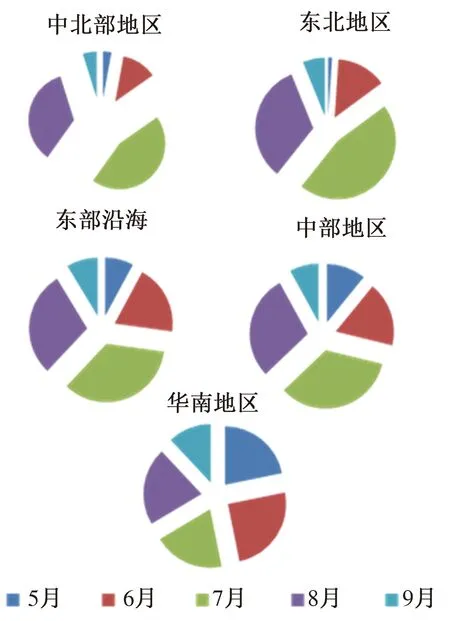

在平均小時強降水發生月份比率分區分布上(圖1),中北部地區5月發生比率最少,不到3%,9月的次之,不到5%,6月發生比率略增加,約12%,主要集中在7月和8月,分別占45%和35%。東北地區和中北部地區分布相似,主要集中在7月和8月,分別占46%和33%,其次是6月,占14%,5月和9月的較少,分別占1%和6%。東部沿海地區,較北部兩個區域,5月、6月和9月占比率略提高,分別占8%、19%和9%,7月和8月略下降,分別占35%和29%。中部地區與東部沿海地區分布相似,7月和8月分別占34%和29%,5月、6月和9月占比率分別占11%、18%和8%。華南地區分布比率各月差異相對較少,除9月占12%外,5-8月各月均在22%左右,其中6月的最大,占25%。

圖1 1961-2017年5-9月中國區域平均小時強降水

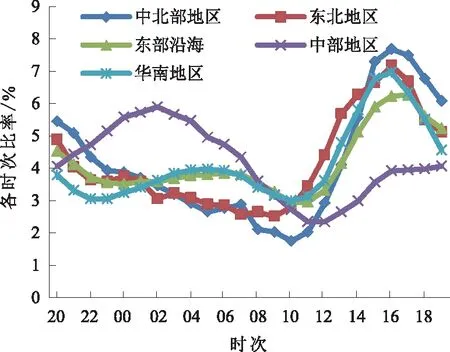

在小時強降水發生時次比率分布上(圖2),中北部地區的發生時次的單峰值趨勢明顯,比率超過5%的峰值在14-21時,累計占比超過51%,比率在2%左右的低值在09-11時。東北地區的發生時次分布與中北部的相似,峰值(比率超過5%)發生時次略有提前,在13-19時,累計占比超過43%,低值(比率2%左右)在07-09時。東部沿海地區的發生時次分布存在兩個峰值,第一個峰值點(比率超過5%)在14-19時,累計占比超過34%,第二個峰值點(比率超過3.8%)在05-07時,兩個低值分布在23時-次日02時和10-11時。中部地區的發生時次是單峰值趨勢,峰值(比率超過5%)主要集中在23時-次日04時,累計占比超過33%,低值(比率2.5%左右)

圖2 1961-2017年中國區域平均小時強降水發生時次比率分區特征

在10-14時。華南地區的發生時次分布與東部沿海相似,第一個峰值(比率超過5%)在14-18時,第二個峰值(比率超過3.9%)在04-06時,兩個低值分布在22-23時和09-11時。

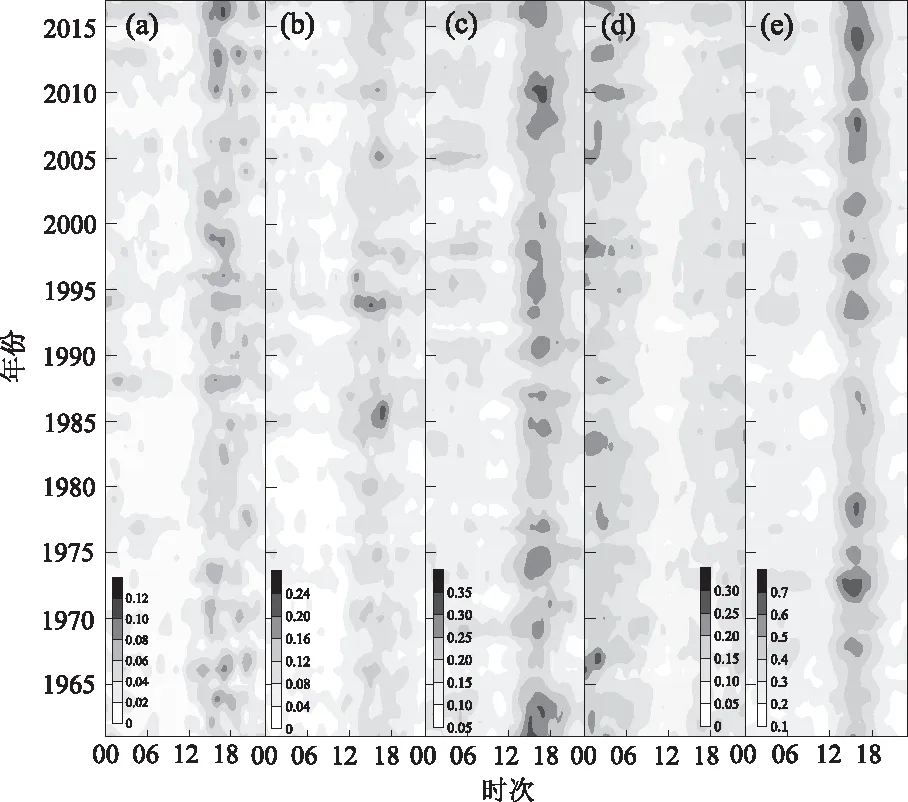

2.2 時間變化特征

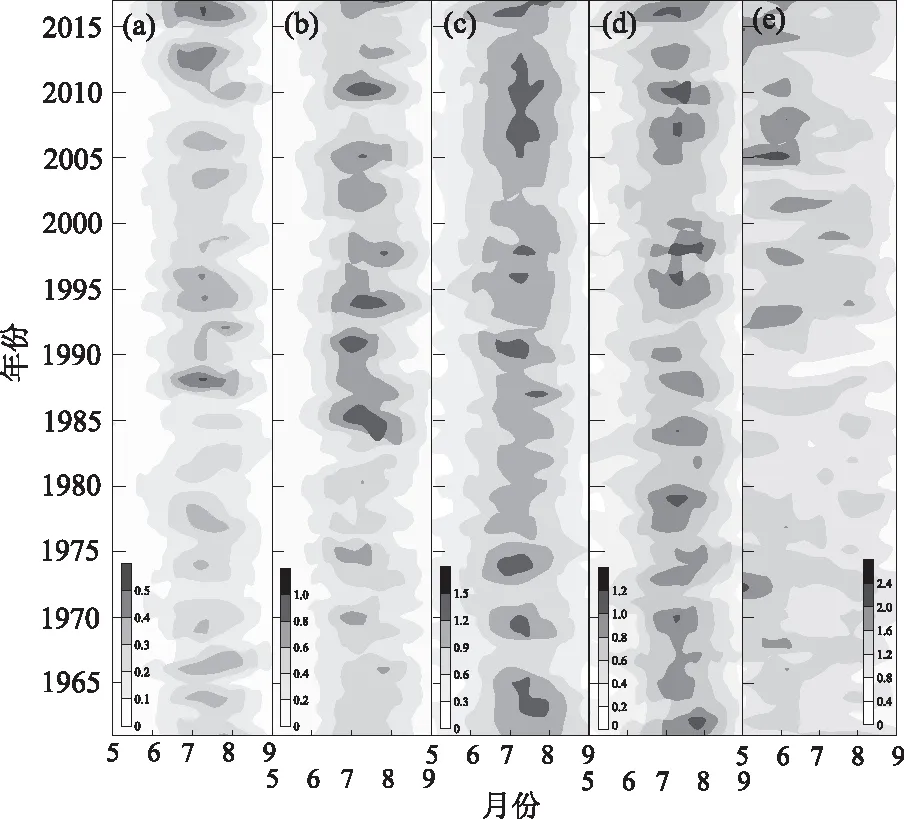

圖3給出了1961-2017年逐年區域平均小時強降水發生日數的逐月分布,中北部地區小時強降水發生日數相對較少,20世紀60年代末小時強降水發生日數出現第一次活躍期,之后進入逐年變動趨勢,分別在20世紀80年代末到90年代初、21世紀10年代出現第二次和第三次活躍期,活躍期有20~30年的周期性變化特征及周期縮短趨勢。東北地區強降水發生日數相對中北部地區有所增加,從20世紀80年代末開始,小時強降水發生日數從不活躍期轉變為活躍期。東部沿海和中部地區小時強降水一直為逐年波動的變化趨勢,無明顯活躍期轉變。華南地區小時強降水發生日數相對最多,20世紀70年代初小時強降水發生日數出現第一次活躍期,之后進入逐年變動趨勢,在21世紀00年代出現第二次活躍期,活躍期有30年左右的周期性變化特征。在逐年區域平均小時強降水發生時次數的逐時分布上(圖4),中北部地區小時強降水發生時次數相對較少,20世紀60年代末小時強降水發生時次數出現第一次活躍期,之后進入逐年變動趨勢,分別在20世紀90年代末、21世紀10年代出現第二次和第三次活躍期,活躍期有20~30年的周期性變化特征及周期縮短趨勢。東北地區強降水發生時次數相對

圖3 1961-2017年5-9月中國逐年區域平均小時強降水發生日數的逐月分布圖

中北部地區有所增加,分別在20世紀80年代中期和90年代中期存在兩個活躍期。東部沿海和中部地區小時強降水發生時次數一直為逐年波動的變化趨勢,無明顯活躍期的轉變。華南地區小時強降水發生時次數相對最多,20世紀70年代初小時強降水出現第一次活躍期,之后進入相對非活躍期,在21世紀00年代后出現第二次活躍期,活躍期有30年左右的周期性變化特征。

圖4 1961-2017年5-9月中國逐年區域平均小時強降水發生時次數的逐時分布圖

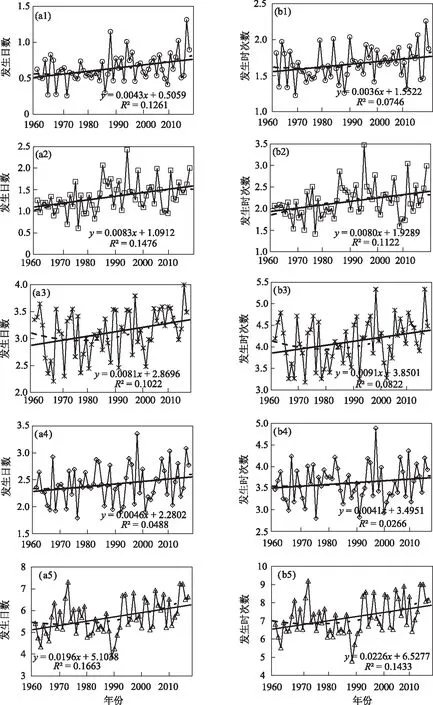

在5個區域的區域平均小時強降水發生日數(圖5a)上,年變化均有線性增長趨勢,均未通過0.05的顯著性檢驗。中北部地區、東北地區、東部沿海、中部地區、華南地區的線性增長率分別為0.43天/10a、0.83天/10a、0.81天/10a、0.46天/10a、1.96天/10a。東部沿海和華南地區還存在二階變化趨勢,東部沿海二階趨勢較華南地區的更明顯,但都是在1980-1990年存在一個小時強降水發生日數的低值。區域平均小時強降水發生時次數(圖5b)與發生日數的變化趨勢相似,各區域均有線性增長趨勢,均未通過0.05的顯著性檢驗。中北部地區、東北地區、東部沿海、中部地區、華南地區的線性增長率分別為0.36次/10a、0.80次/10a、0.91次/10a、0.41次/10a、2.26次/10a。發生時次的增長率在東部沿海和華南地區較日數增長率略有增加,其他區域均略有減少。同樣,東部沿海和華南地區還存在二階變化趨勢,東部沿海小時強降水發生時次數的低值較日數低值略有提前,華南地區低值仍然在1980-1990年。

綜上,在強降水發生日數上,中北部地區活躍期有20~30年的周期性變化特征及周期縮短趨勢,東北地區20世紀80年代末開始從不活躍期轉變為活躍期,東部沿海和中部地區無明顯活躍期轉變,華南地區活躍期有30年左右的周期性變化特征。在強降水發生次數上,中北部地區活躍期有20~30年的周期性變化特征及周期縮短趨勢,東北地區在20世紀80年代中期和90年代中期存在兩個活躍期,東部沿海和中部地區無明顯活躍期轉變,華南地區活躍期有30年左右的周期性變化特征。

所有區域的年變化均有線性增長趨勢,均未通過0.05的顯著性檢驗。華南地區的線性增長率最大,分別達到1.96天/10a和2.26次/10a,東部沿海和華南地區存在二階變化趨勢,在1980-1990年存在日數和時次數的低值。

圖5 1961-2017年5-9月中國不同區域平均小時強降水發生日數(a)和時次數(b)的年變化趨勢

3 結 論

(1)在極端小時降水量的空間分布上,超過100 mm/h的站點主要分布在東部沿海和華南地區,華南地區大部分站點出現超過80 mm/h的強降水過程,東部沿海大部分站點出現超過50 mm/h的強降水過程,中部地區有部分站點出現100 mm/h以上的過程,大部分為50~80 mm/h;東北地區部分站點出現80~100 mm/h的過程,大部分為50~80 mm/h;中北部地區大部分站點出現20~50 mm/h的強降水過程。

(2)極端小時降水發生月份有明顯自南向北逐漸后推特征,華南地區以5月、6月和9月為主,中部地區以6-8月為主,中北部地區、東部沿海和東北地區以7-8月為主。極端小時降水發生時次相對分散,華南地區大部分在凌晨和晚間,東部沿海無明顯集中時次,中部地區以凌晨和上午為主,東北地區和中北部地區以下午和傍晚為主。

(3)小時強降水年平均、極大小時強降水發生時次數均有明顯的東南-西北分布特征,我國西北六省、內蒙古、山西、四川、云南等地區的年平均時次少于1次、極大時次少于5次,東三省、京津冀、河南、湖北、湖南、重慶、貴州、云南等地區年平均時次數為2~4次、極大時次數為5~10次,江蘇、安徽、江西、福建、廣東、廣西等地區發生時次為5~10次、極大時次為10~20次,平均超過10次、極大超過20次的區域主要分布在兩廣的沿海和海南地區。

(4)在平均小時強降水發生月份的比率分布上,華南地區小時強降水各月分布差異相對較小,6月的最大,其他區域的小時強降水主要集中在7月和8月。在小時強降水發生時次的比率分布上,中北部和東北地區的發生時間主要集中在13-21時,07-11時發生概率較小,中部地區的發生時間主要集中在23時-次日04時,10-14時發生的概率較小,東部沿海和華南地區的發生時間都主要集中在14-19時和04-07時,22時-次日02時和09-11時發生概率較小。

(5)在強降水發生日數和次數上,中北部地區活躍期有20~30年的周期性變化特征及周期縮短趨勢,東北地區在20世紀80年代開始有活躍期變化,東部沿海和中部地區無明顯活躍期轉變,華南地區活躍期有30年左右的周期性變化特征。所有區域的年變化均有線性增長趨勢,均未通過0.05的顯著性檢驗,華南地區的線性增長率最大,分別達到1.96天/10a和2.26次/10a,東部沿海和華南地區存在二階變化趨勢,在1980-1990年存在日數和時次數的低值。