基于遙感影像的地閃空間分布特征研究

胡亞男, 陶世銀, 龔梅竹, 金 欣, 劉曉燕, 王玉娟

(1.青海省氣候中心,西寧 810001; 2.青海省氣象服務中心,西寧 810001;3.青海省氣象災害防御技術中心,西寧 810001)

引 言

雷暴天氣生成及其分布特征不僅與天氣背景條件有關,同時與地理環境密切相關[1]。由于地理環境的多樣性,閃電在不同下墊面上產生發展的機制隨之不同,從而導致了地閃的強度差異,表現為地閃活動的地域性差異明顯[2-3]。隨著遙感技術的發展,陸地遙感數據結合地理環境特征對雷電活動進行精確深入研究變得可行。劉海兵等[4]利用Landsat數據分析,得到江西省不同地表覆蓋類型上的不同雷電活動特征,最活躍區域在城鄉建設用地、水域和未利用土地3類地表中所占比例較大。趙生昊等[5]利用30 m分辨率的SRTM數據,對閃電密度、閃電強度分別與海拔高度、坡度、坡向3類地形因素間的關系進行了分析。潘健等[6]利用MODIS地表反射率產品,對江蘇省雷電強度等級與土地利用類型的關系進行分析后發現,林地對于雷電強度等級的空間分布影響最大。Rose等[7]對格魯吉亞和亞特蘭大地區地閃分布特征進行研究后發現,地閃空間分布差異與土地利用類型存在密切的相關性。上述研究主要分析了低海拔平原地區不同下墊面對地閃空間分布的影響,但是具體到內陸高原地區不同下墊面間地閃空間分布特征差異方面的研究較為鮮見。而青藏高原在地形和熱力條件的影響下,閃電活動具有獨特性。衛星資料表明,青藏高原地區是全球雷電活動最為活躍的地區之一[8],尤其在夏季雷暴活動十分頻繁,強雷暴發生頻次是同緯度平原城市的3~5倍[9]。

此外,隨著全球城市化進程進入空前快速的階段,城市化引起的熱島效應已成為影響地閃分布特征的重要因素[10-13]。西寧市位于青藏高原東北部,是青藏高原最大的城市,更是青海省省會。現有研究表明,西寧市城市熱島面積自2011年日益增加[14],夏季高溫頻繁出現,對流活動有增強的趨勢,常出現雷電、短時強降水等災害天氣[15]。因此,西寧市城市熱島發展與地閃空間分布間的關系特征同樣值得研究。本文利用遙感影像及ADTD閃電定位儀數據,基于地表覆蓋類型和局地熱島強度等數據,分析了地理環境特征對西寧市區的雷電活動規律的影響,為西寧市區開展防雷減災工作與制定合理的防雷措施提供一定的理論依據。

1 數據來源與研究方法

1.1 研究區概況

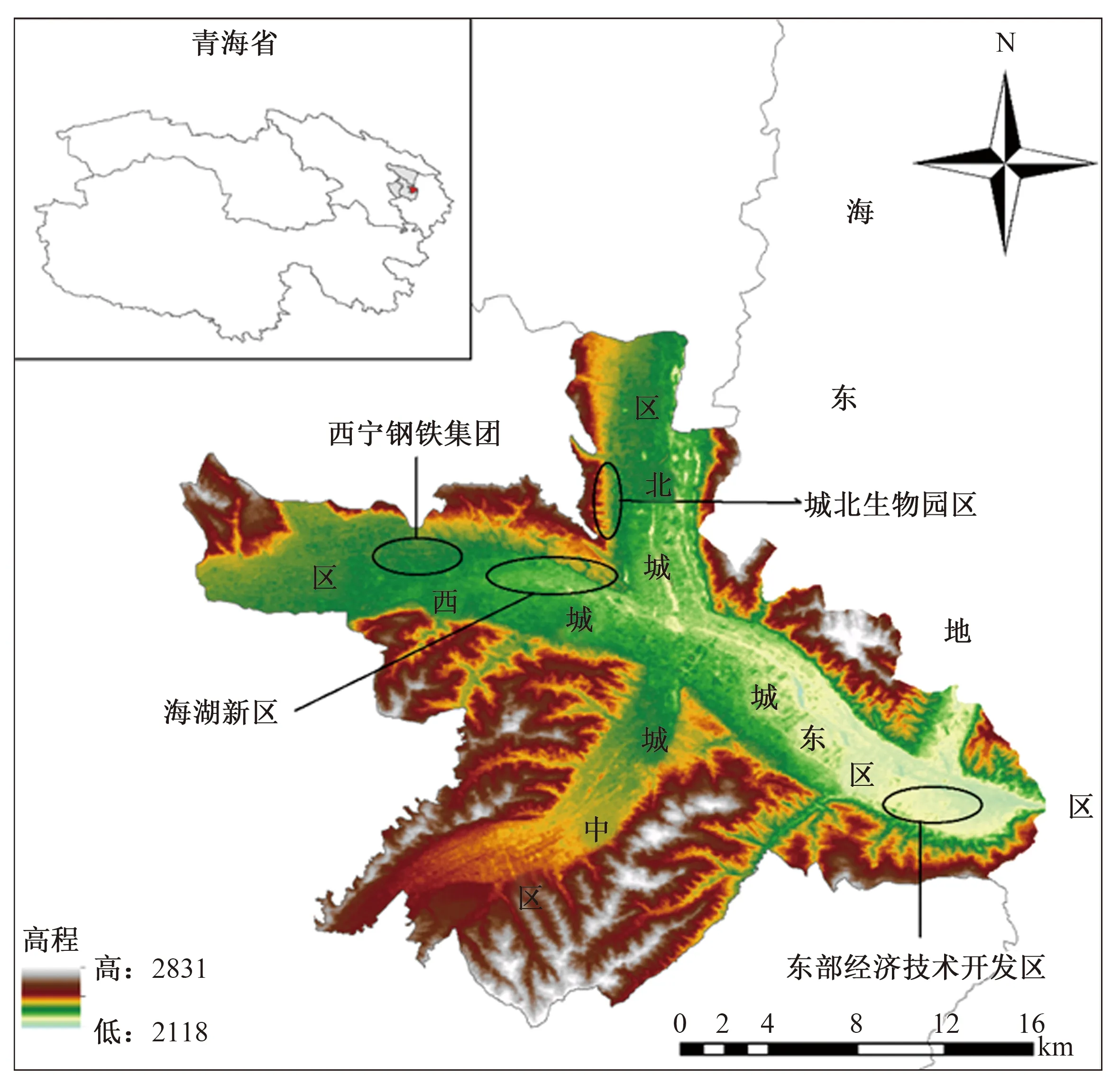

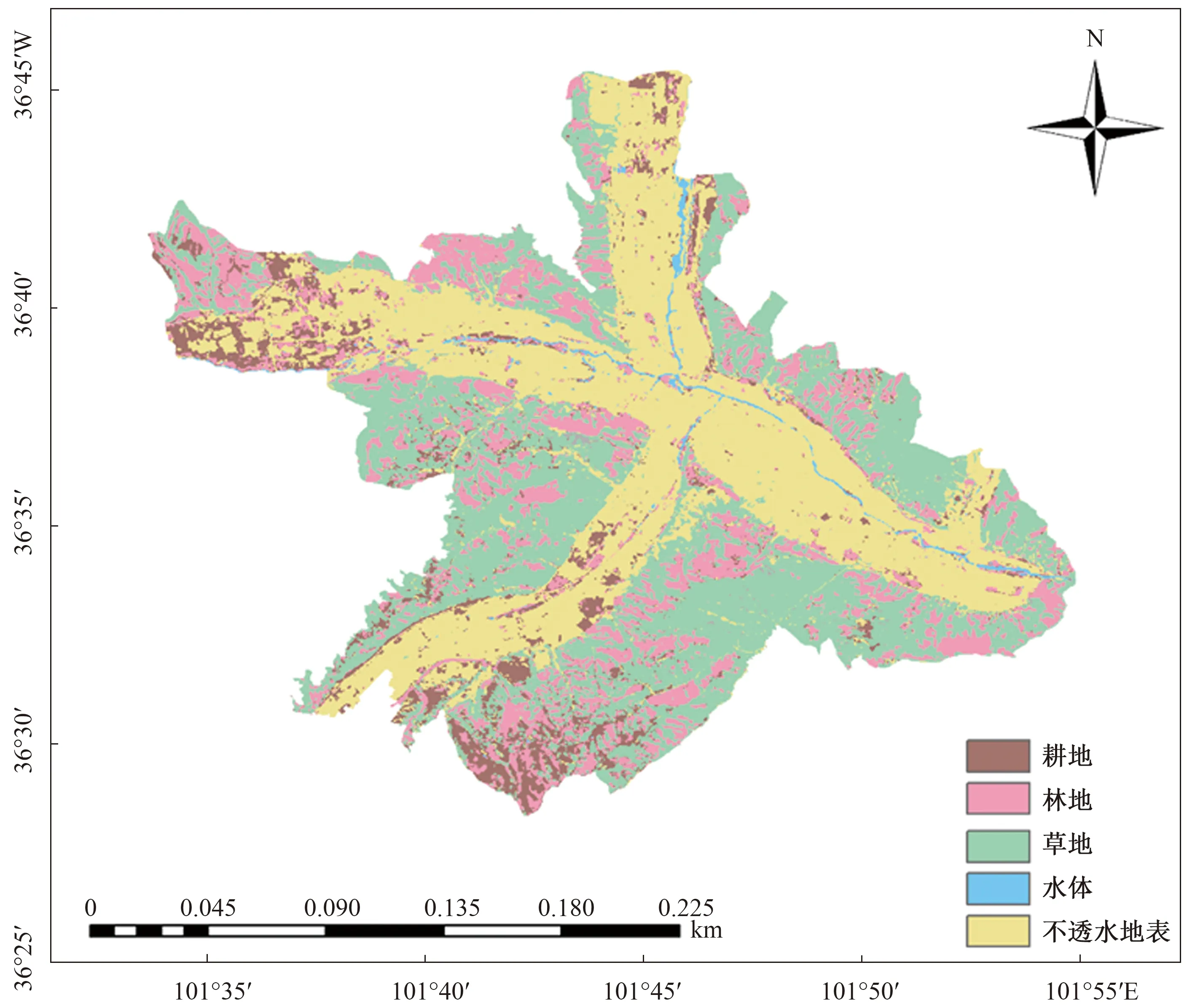

如圖1所示,研究區域為西寧市市區范圍,其包括城東、城西、城北及城中4個城區。研究區地勢由西北向東南傾斜,地形由丘陵、山地和沖積平原組成,地表覆蓋類型復雜多樣。西寧屬高原大陸性干旱、半干旱氣候。根據西寧市氣象站點1981-2010年統計,年均降水量為351.7 mm,年均氣溫為5.4 ℃,年均雷暴日數為27.6天[16]。

1.2 數據來源與預處理

1.2.1 閃電定位資料

本文采用2013-2017年西寧市ADTD閃電定位儀所取得的閃電定位資料。考慮到ADTD閃電定位資料中可能存在具有小峰值電流(<10 kA)的云閃數據[17],故剔除資料中強度小于10 kA的正地閃個例。

圖1 研究區域分布圖

1.2.2 地表覆蓋類型資料

地表覆蓋類型資料來源于Landsat數據。該數據至今已累積40多年全球范圍的長時間序列遙感數據,數據的連續性使長時序地表覆蓋分類和地表覆蓋變化研究成為可能[18]。本文采用2013-2017年30 m分辨率Landsat 數據,利用ENVI軟件對遙感影像進行輻射校正與幾何校正等預處理,采用隨機森林分類法將研究區地表覆蓋類型分為6大類,分別為耕地、林地、草地、水體、不透水地表及未利用土地。由于研究區內未利用土地面積占比極小,本文只選取耕地、林地、草地、水體和不透水地表5種地表覆蓋類型進行研究。

1.2.3 MODIS地表溫度資料

地表溫度資料利用2013-2017年MODIS地表溫度產品(MYD11A1),區域標識為h26v05,該數據為8天合成數據,分辨率為1 km,一年共有48期產品[19]。本文使用MRT軟件對數據進行格式轉換、拼接重投影等預處理,然后利用西寧市區行政邊界進行裁剪,得到研究區地表溫度數據。

1.3 研究方法

1.3.1 不同地表覆蓋類型上的地閃數據統計

利用ArcGIS對研究區地表覆蓋類型柵格圖像進行矢量化后疊加地閃數據,通過地閃發生位置的經緯度,在地表覆蓋類型圖中獲取地閃對應的土地利用類型,最后統計逐年各類地表覆蓋面積上的地閃頻次,得到地閃在不同年份各地表覆蓋類型上的分布特征。

1.3.2 地閃相對密度差

為消除面積大小對地閃密度的影響,先逐年計算不同地表覆蓋類型上的地閃相對密度差[20],之后求得2013-2017年各覆蓋類型上地閃相對密度差的平均值。地閃相對密度差計算公式如下:

(1)

式中,Dr為研究區地閃相對密度差;S為地表覆蓋類型面積,Si為研究區總面積;F為該覆蓋類型上的地閃頻次,Fi為研究區地閃總頻次。

1.3.3 局地熱島強度

熱島強度是度量熱島狀況的重要指標。本文引入局地熱島強度以反映研究區每一個像元的熱島強度[21]。其公式如下:

TLST=0.02×BLST-273.15

(2)

式中,TLST為研究區像元地表溫度,BLST為像元亮度值。研究區像元的局地熱島強度為

(3)

式中,IUHI為研究區像元的局地熱島強度,T為研究區像元的地表溫度,Tmean為研究區平均地表溫度。

2 結果分析與討論

2.1 研究區內地閃時空分布特征

2.1.1 研究區內地閃時間分布特征

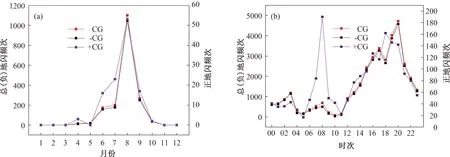

2013-2017年西寧市市區共發生閃電1814次,集中分布于7-9月。該時段地閃頻次占全年總數的71.71%,其中8月地閃活動最頻繁,達1100 次,10月份之后地閃活動逐漸減少,見圖2(a)。圖2(b)為西寧市區地閃逐時分布圖。如圖2(b)所示,西寧市區地閃逐時分布大致呈雙峰雙谷型,總地閃與負地閃主要集中于17-20時。其原因是午后劇烈的太陽輻射使大氣動力與熱力條件逐漸累積,對流活動加強,從而導致傍晚地閃活動頻繁;20時以后,隨著能量逐漸釋放,溫度降低,地閃頻次也隨之減少。

圖2 研究區地閃逐月分布(a)和逐時分布(b)總地閃:CG,負地閃:-CG,正地閃:+CG

2.1.2 研究區內地閃空間分布特征

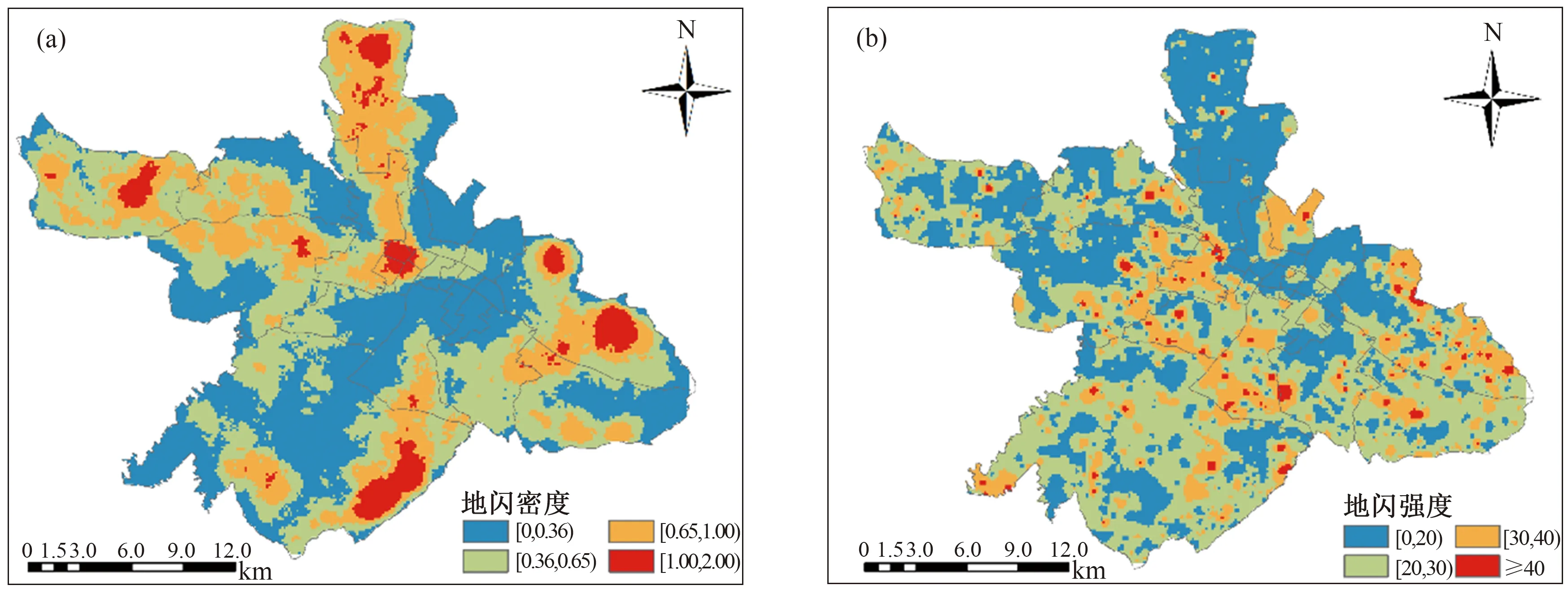

圖3(a)為西寧市區1 km×1 km 網格的地閃密度分布圖。從圖3(a)中可以看出,西寧市區年均地閃密度為0.75 次/km2·a,城北區北部、城中區東南部、城西區西南部及城東區東北部的地閃活動頻繁。其地閃高密度區分別分布在各城區的邊緣地帶,年均地閃密度值均在1.5 次/km2·a左右;地閃密度低值區主要集中于西寧市區中心地帶,呈帶狀分布。

地閃強度反映了研究區地閃電流幅值的大小。西寧市區地閃以輕中度地閃為主,地閃強度絕對值集中分布在0 ~ 30 kA。空間分布呈自北向南遞增后減弱的趨勢,地閃強度高值區主要分布于城西區東部、城中區北部及城東區東北部,而地閃活動頻繁的城北區,其地閃強度卻相對較小,絕對值僅在 8~17 kA,見圖3(b)。

2.2 不同地表覆蓋類型對研究區地閃分布的影響

2.2.1 研究區內各地表覆蓋類型分布情況

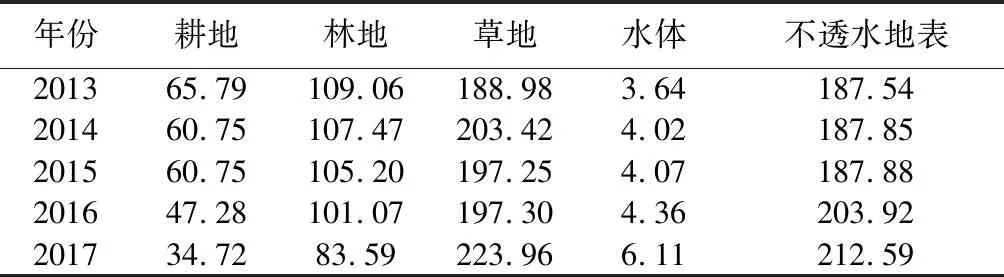

通過研究區地表覆蓋類型圖(圖4)可以看出,耕地主要分布在城西區西部與城中區南部,林地集中于城西區,而草地在各城區均有分布,不透水地表沿湟水流域呈帶狀分布。利用ArcGIS對地表覆蓋類型圖進行矢量化后計算得到每種覆蓋類型的面積(表1)。從表1可以看出,西寧市區以不透水地表為主,草地與林地的次之,耕地與水體面積較小。2013-2017年間耕地與林地面積逐漸減小,而草地、水體及不透水地表呈現不斷擴張趨勢。

圖3 研究區地閃密度(a)和強度(b)空間分布

圖4 2017年研究區地表覆蓋圖

表1 研究區內各地表覆蓋類型面積 km

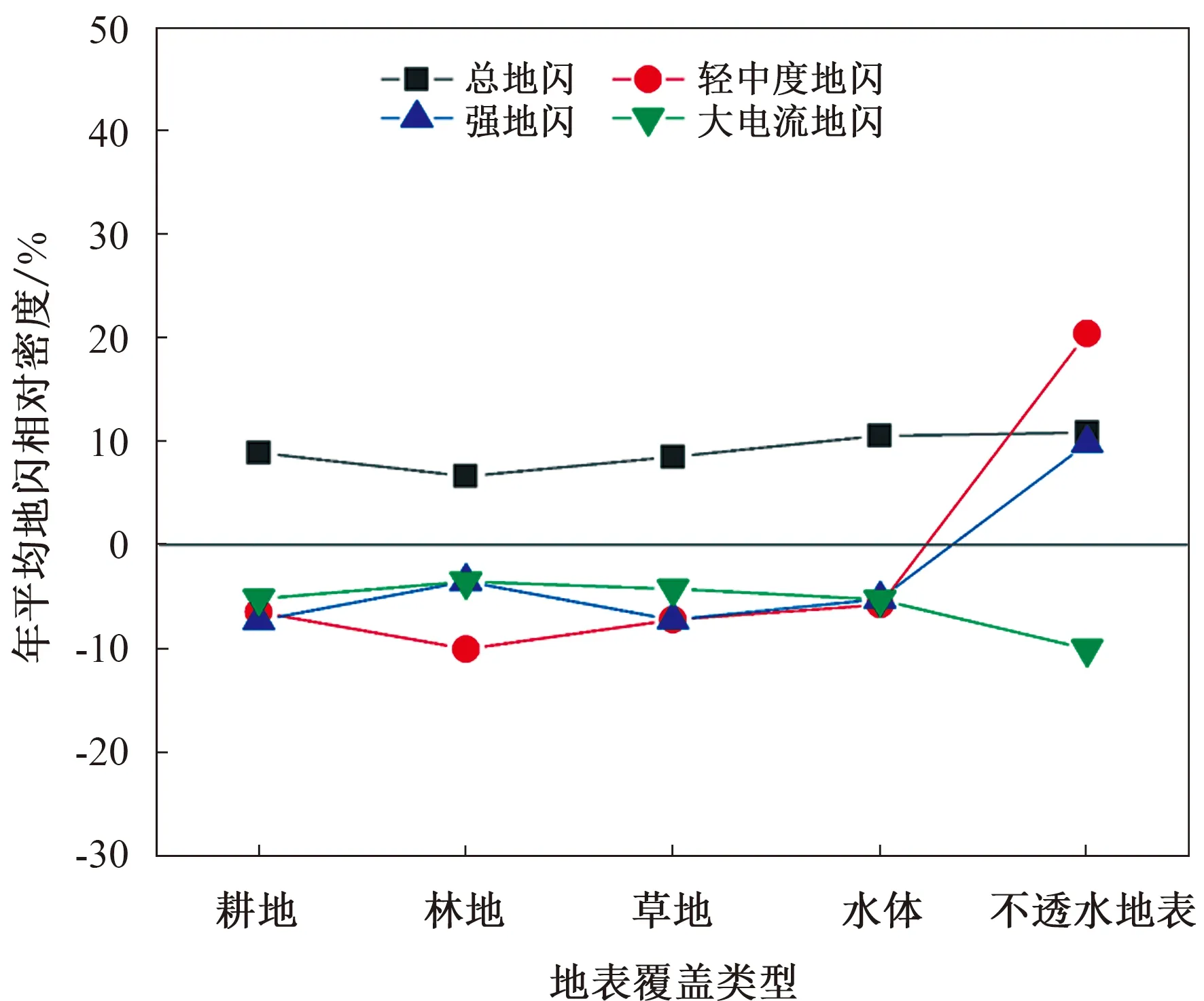

2.2.2 不同地表覆蓋類型上地閃空間分布特征

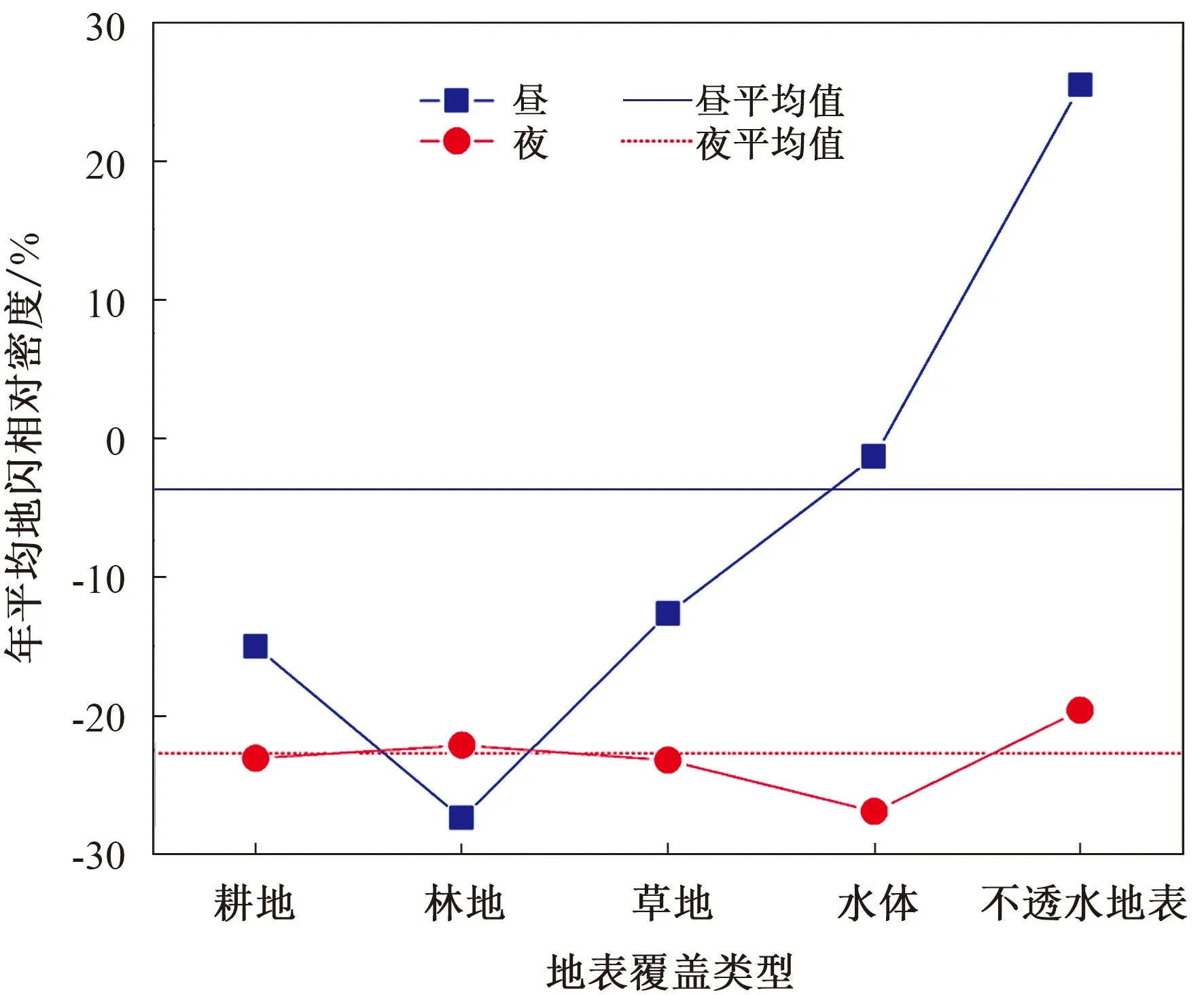

地表由于覆蓋類型不同,其受熱程度也不同,而地表的溫度差異是誘發對流天氣的原始因素[22]。不同地表覆蓋類型上的地閃分布特征存在顯著差異(圖5),不透水地表類型上的年均地閃相對密度約高于平均值的23.79%,在地表覆蓋類型中地閃相對密度最高。這是因為市區建筑物眾多,且受人類活動影響較大,地表溫度相對較高,易出現城市熱島效應,有利于雷暴的產生。此外,人類活動產生的氣溶膠也會促進對流發展,從而形成雷電[11]。水體的年均地閃相對密度也相對較高,與鄭棟等[23]對北京及其周邊地區閃電觀測數據的分析結果一致。分析其原因,可能是水體上方水汽供應充足,在充足的熱力條件下對應位置上更易于雷暴的形成[24],因此閃電活動與下墊面的水汽條件關系密切。研究區內耕地年均地閃相對密度相對較高的原因是其一般分布于水體附近,受到太陽輻射的影響,水體與陸地的增溫效果出現差異,在水體附近區域產生上升氣流,因此在水體周圍的耕地發生雷暴的概率就相對較大。

為進一步研究不同強度的地閃在不同地表覆蓋類型上的分布特征,根據青海省地方標準《氣象災害分級指標》,將西寧市區地閃強度分為3個等級,分別為輕度地閃(0-20 kA),中度地閃(21-40 kA)及強地閃(>40 kA)。此外,由于電流幅值較大的地閃更易導致雷災[25],本文進一步研究了電流幅值絕對值在50 kA以上的地閃特征。為便于表述,在下文中將電流幅值絕對值大于50 kA的地閃統稱為大電流地閃。圖5為輕中度、強地閃及大電流地閃在不同地表覆蓋類型上的年均地閃相對密度。從圖5可以看出,水體與林地類型上的強地閃相對密度較高,這與趙生昊等[20]對重慶市地閃分布特征與地表覆蓋種類的關系研究結果相一致。水體由于電阻率較低,更有利于閃電的形成。根據李家啟[26]的研究,雷電流幅值隨著海拔的上升而增大,而林地一般分布于海拔較高的區域,因此林地類型上更易發生閃電。雖然不透水地表類型上強地閃與輕中度地閃年均相對密度均大于其他覆蓋類型的地閃相對密度,但其大電流地閃的年均相對密度反而為5種覆蓋類型中最低的,說明西寧市區不透水地表上的年均地閃相對密度雖較高,但造成雷災的可能性較小。

圖5 不同地表覆蓋類型的地閃相對密度分布圖

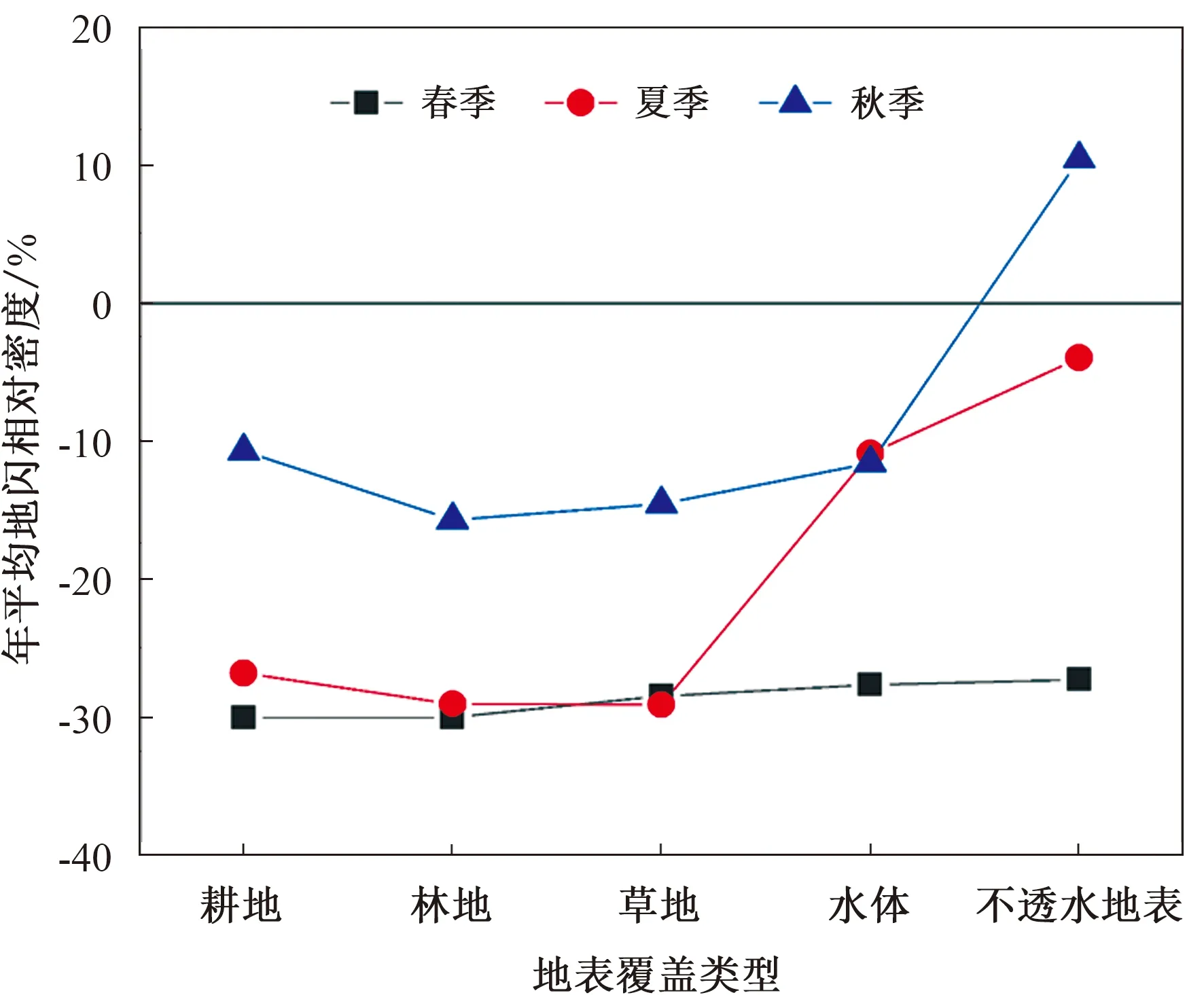

2.2.3 不同地表覆蓋類型上地閃季節分布特征

西寧市區地閃主要集中發生在夏、秋2季,分別占總地閃的80.60%和16.87%,春季發生的地閃僅占總地閃的1.82%,冬季地閃頻次極少,見圖2(a)。因此,僅對春、夏、秋3季不同地表覆蓋類型上的地閃分布特征進行分析。圖6為地閃相對密度季節分布圖。由圖6可以看出,在春季,不同地表覆蓋類型上的地閃相對密度分布較為相近,無顯著差異,這說明春季地閃活躍程度與地表覆蓋類型間無明顯相關關系。夏、秋兩季,不同地表覆蓋類型上的地閃相對密度具有明顯差異,不透水地表與水體上地閃相對密度在兩季中均較其他覆蓋類型的高。此外,值得關注的是草地在夏季的地閃相對密度為5種覆蓋類型中的最低,而到了秋季其覆蓋類型的地閃相對密度逐漸升高,這可能是因為秋季草地枯黃,植被覆蓋率減少,反射率隨之下降[27],致使云層上下發生熱力差異,為形成不穩定的大氣層結提供了更適宜的條件。

圖6 不同地表覆蓋類型的地閃相對密度季節分布圖

2.2.4 不同地表覆蓋類型上地閃晝夜分布特征

以北京時20時為晝夜界限。西寧市區2013-2017年晝間共發生地閃1084次,占總地閃的59.76%,夜間發生地閃703次,占總地閃的40.27%。因此,西寧市地閃分布特征為晝間主導型。王東方等[28]對北京地區閃電時空分布特征的研究表明,形成晝間主導型的主要原因是隨著太陽高度角增加,輻射加熱增強,熱力條件充沛,有利于對流的發展,晝間閃電活動逐漸活躍;而入夜后隨著熱力條件和不穩定能量減弱,閃電活動迅速下降。西寧市海拔較高,雷暴云底離地高度較低,由于太陽短波輻射與地表長波輻射對雷暴云的加熱,促使晝間形成較強的上升氣流,導致熱力對流旺盛,易產生雷暴;而夜間氣溫下降幅度大,且云層稀薄,空氣垂直運動大大減弱,無法為對流天氣提供熱力條件,因此閃電活動減弱。

不同地表類型年均晝夜地閃相對密度統計結果見圖7。由圖7可看出,不透水地表上的地閃晝夜相對密度均高于平均值;水體上的年均地閃相對密度晝間的高于平均值,夜間的則相反;林地上晝間地閃相對密度較平均值偏低,夜間的則較平均值高出3.56%。根據張祎[29]的土地利用變化對地表溫度影響的研究結果,不同地表覆蓋類型的比熱容與土地利用類型之間存在相關性。林、草地的比熱容大于耕地的,水體的比熱容大于陸地的。不透水地表的比熱容為5種地表覆蓋類型中最小的,晝夜溫度變化幅度大,云層上下熱力差異隨之增大,有利于對

圖7 西寧市區地閃相對密度晝夜分布圖

流的產生;水體由于其比熱容的原因,晝夜溫度變化幅度平緩,云層上下熱力差異小,夜間不易發生雷暴;林地的比熱容較大,夜間溫度下降緩慢,導致夜間云頂與云底的氣溫分布不均,為夜間閃電的發生提供了有利條件。

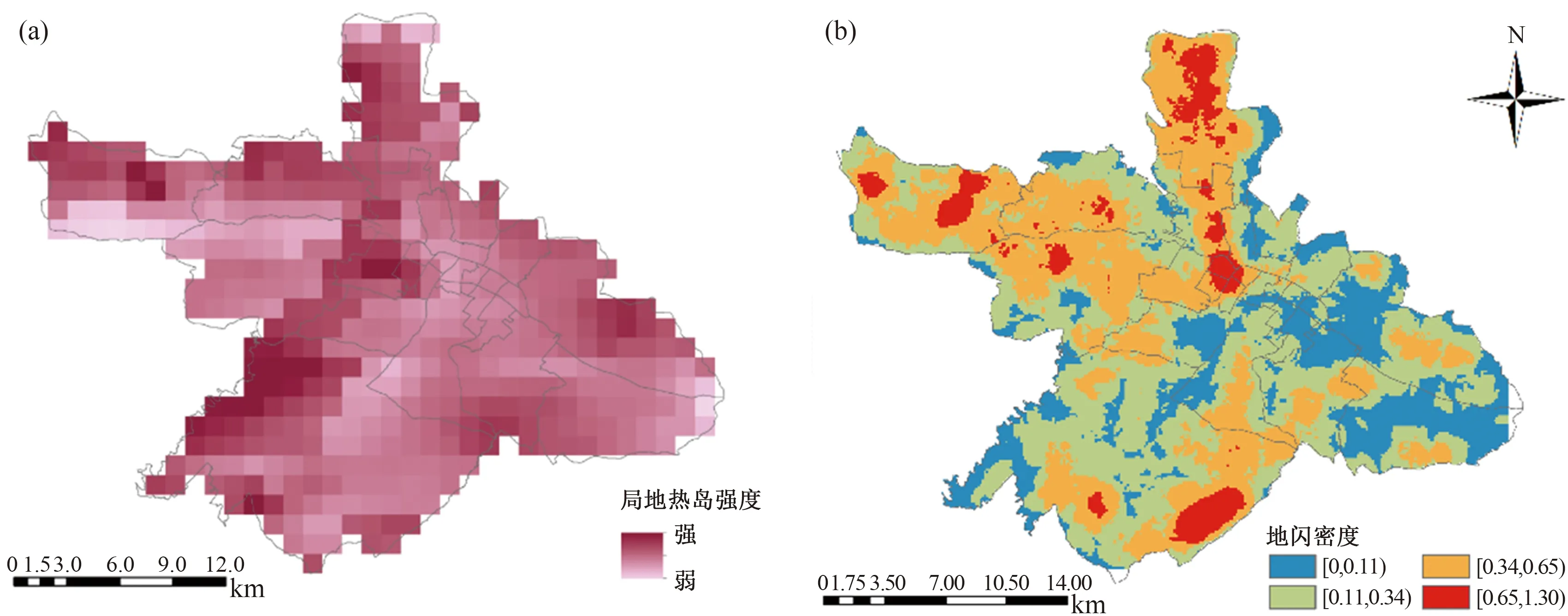

2.3 晝夜局地熱島強度對研究區地閃分布的影響

熱島的抬升作用也會使對流活動增強[30]。為更好地研究不同地表覆蓋類型上的地閃分布特征,有必要結合局地熱島強度進行更深入的分析。西寧市區晝間局地熱島強度與地閃密度分布特征如圖8所示。由圖8(a)可知,西寧市區城東區、城西區、城北區與城中區均出現了局地熱島強度高值區,但范圍較小且分布零散。城東區經濟開發區、城西區海湖新區與西寧鋼鐵集團、城北區高科技生物園區及城中區城南新區的局地熱島強度都達到了強熱島程度。對比地閃密度分布特征發現(圖8b),密度高值區主要分布于強熱島向弱熱島的過渡區,說明局地熱力差異是雷電產生的條件之一。此外,地閃密度高值區還分布在城西區西寧鋼鐵集團、城北區高科技生物園區等工業園區所在區域,這可能是因為這些區域大氣污染物相對較多,形成人為氣溶膠,氣溶膠大量吸收地面輻射,使大氣熱量增加,這種加熱作用使大氣不穩定,從而產生對流天氣和雷電。

圖8 西寧市區晝間局地熱島強度(a)與地閃密度(b)分布圖

圖9為西寧市區夜間局地熱島強度與地閃密度分布圖。對比西寧市區晝間局地熱島強度與地閃密度分布特征發現,西寧市區夜間局地熱島強度明顯下降,白天位于城西區西寧鋼鐵集團、城北區高科技生物園區及城中區城南新區的局地熱島消失(圖9a),該區域對應的地閃密度高值區也隨之消失(圖9b)。而城東區經濟開發區的局地熱島強度加強且范圍增大,其所在區域的地閃密度也隨之增加。對比圖3 研究區地表覆蓋類型圖可以看出,城東區以城市下墊面的不透水地表覆蓋類型為主,草地覆蓋率也極高,與不透水地表面積幾乎相等,此外城東區內湟水河水系覆蓋,形成了城東區良好的水汽條件,因此當城東區夜間局地熱島強度增大時,地閃活動也隨之增強。

圖9 西寧市區夜間局地熱島強度(a)與地閃密度(b)分布圖

3 結 論

本文利用Landsat數據、MODIS地表溫度產品及ADTD閃電定位資料,分析了研究區內地表覆蓋類型、局地熱島強度對地閃分布特征的影響,得到以下結論:

(1)不同地表覆蓋類型上的地閃分布存在明顯差異,在不透水地表與水體類型上的年均地閃相對密度相對較高,地閃活動較為頻繁。

(2)不透水地表類型上強地閃與輕中度年均地閃相對密度均大于其他覆蓋類型的,強地閃與大電流地閃易發生在水體與林地類型上。

(3)春季,地閃活躍程度在不同地表覆蓋類型間無顯著差異;而夏、秋兩季,不同地表覆蓋類型上的地閃相對密度差異明顯。

(4)地閃活動在不同的地表覆蓋類型上晝夜分布差異明顯,其中水體類型上晝間地閃活動較為活躍,林地類型上夜間地閃活動頻繁。

(5)不同地表覆蓋類型上的地閃分布與晝夜局地熱島強度空間分布特征間存在較好的關聯性,夜間局地熱島強度增大對夜間地閃增強起主導作用。