人力資本與產業結構的耦合協調度分析

——以長江經濟帶沿線各省為例

謝勵旻,周端明,2

(1.安徽師范大學經濟管理學院,安徽 蕪湖 241000;2.合肥師范學院經濟與管理學院,合肥230000)

改革開放以來,我國立足資源稟賦條件積極發展勞動密集型產業,經濟實現了快速增長,創造了經濟增長的“中國奇跡”[1]。但是,眾所周知,依靠投資驅動的增長方式是不可持續的,必須轉變發展方式,走高質量發展道路,而人力資本是其中的關鍵因素。黨的十九大報告指出,“著力加快建設實體經濟、科技創新、現代金融、人力資源協同發展的產業體系”。因此,調整不合理的產業結構,提高資源配置效率,是經濟增長的重要途徑[2]。2016 年,《長江經濟帶發展規劃綱要》印發,在經濟發展進入新常態的背景下,探究長江經濟帶人力資本與產業結構的匹配狀況,對調整區域產業結構,改進當地教育政策,促進經濟社會高質量發展具有理論和實踐意義。

1 文獻綜述

從人力資本對產業結構的影響視角,冉茂盛等[3]認為,人力資本具有特殊的生產功能,是決定產業結構升級和轉換的重要因素。人力資本積累具有誘導效果,可以促進技術創新和社會生產率[4],人力資本積累越高,越有利于產業結構轉換。同時,產業結構的轉換升級也可以反過來促進人力資本的提升。董福榮等[5]認為,產業結構的改變會促進資源配置效率提高,其高級化必然會優化配置人力資本。張桂文等[6]采用灰色關聯分析法測算了人力資本存量與產業結構演進的耦合度和關聯度,發現中國人力資本與產業結構演進存在較強的耦合關聯。

目前,學者的研究側重于人力資本對產業結構的單向影響。研究表明,人力資本與產業結構之間有著密切的聯系,因此,本研究利用耦合協調模型,計算長江經濟帶11 個省份人力資本與產業結構的耦合協調度,分析人力資本與產業結構的耦合發展規律,為推動人力資本與產業結構雙向優化,促進區域協調高質量發展提供參考依據。

2 人力資本與產業結構耦合協調度模型

耦合是物理學概念,指兩個及以上的系統相互作用并影響彼此的現象。耦合度模型被廣泛應用于經濟社會問題研究。參考曾繁清等[7]的做法,采用耦合理論對人力資本與產業結構的匹配度進行研究。

2.1 模型構建

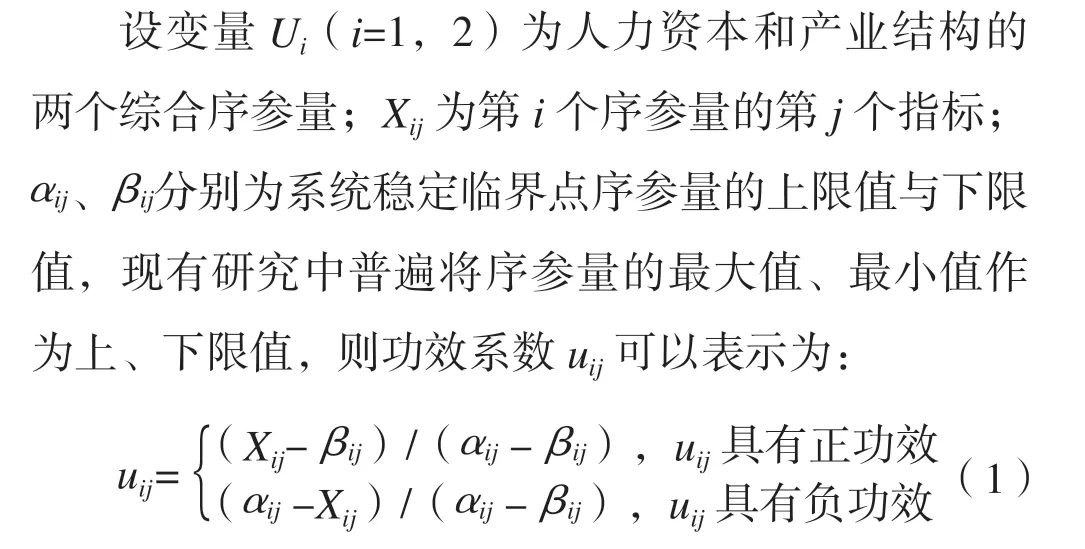

2.1.1 確定功效函數標準化的功效系數uij為變量Xij對系統的功效貢獻值,uij反映了各指標達到目標的滿意程度,并且0 ≤uij≤1,其值越小滿意程度越低。

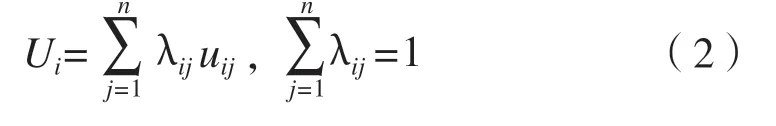

參考曾珍香[8]的做法,使用線性加權法計算綜合序參量Ui:

式中λij為各個序參量的權重,借鑒Shannon 的墑值思想[9],采用墑值賦權法來確定各個序參量的權重,可以在一定程度上避免主觀影響。

2.1.2 構建耦合度模型

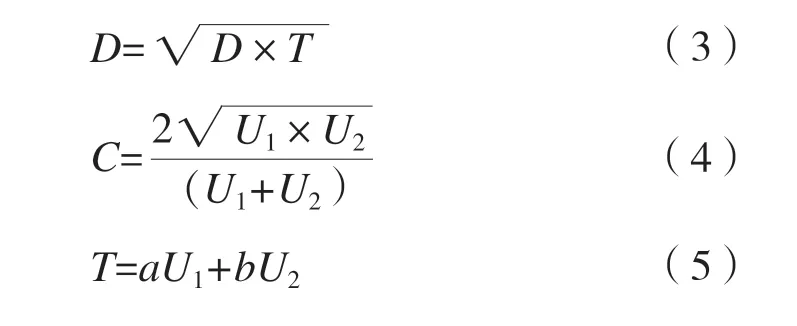

借鑒物理學中的容量耦合概念,測算人力資本與產業結構的匹配程度:

式中:D 為人力資本與產業結構的匹配度;C 為系統耦合度;T 為人力資本-產業結構系統的綜合協調指數;U1為人力資本系統對復合系統的綜合貢獻度,U2為產業結構系統對復合系統的綜合貢獻度;a、b為待定參數,分別表示人力資本和產業結構兩個子系統在整個系統運行中的重要程度,在分析人力資本和產業結構的綜合協調度時,一般視兩者同等重要,按a=b=0.5 為其賦值。根據已有研究的劃分標準[10],將匹配度劃分四個階段:當0 <D ≤0.3 時為低度協調;當0.3 <D ≤0.5 時為中度協調;當0.5 <D ≤0.8時為高度協調;當0.8 <D <1 時為極度協調。

2.2 指標體系構建和數據來源

2.2.1 指標體系構建

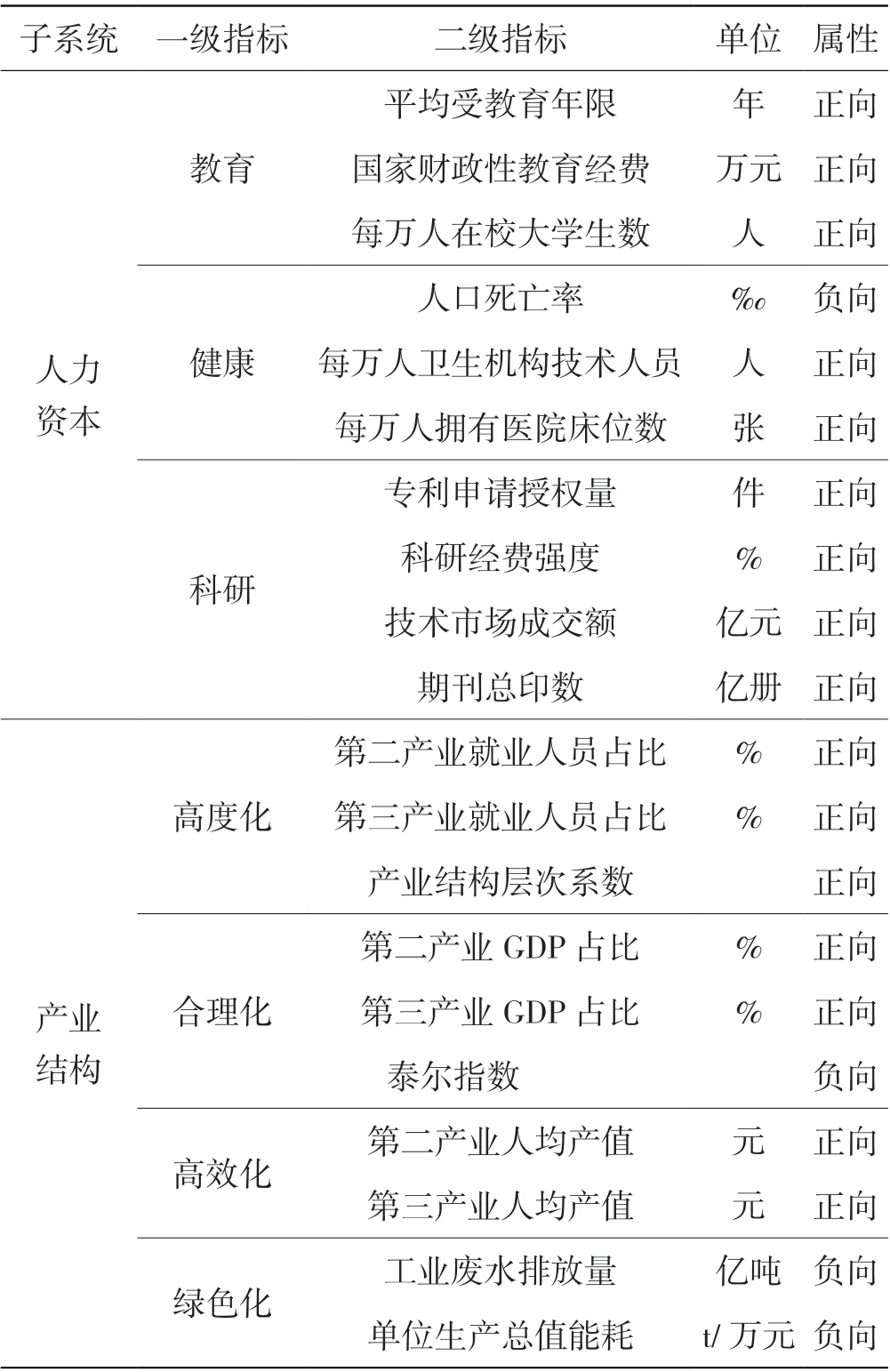

借鑒文獻[6,11],根據人力資本與產業結構的概念與特征,構建“人力資本-產業結構”系統指標體系(見表1)。楊建芳等[12]的研究表明,受教育程度與健康狀況是決定人力資本的兩個關鍵因素。因此,本研究從教育程度和健康狀況兩個維度對人力資本進行衡量,并將教育程度分為教育和科研兩個方面,賦予人力資本更加豐富的內涵。參照熊虎等[11]的研究成果,從產業結構高度化、合理化及高效化等角度構建產業結構系統指標體系。其中,產業結構高度化是指產業結構從低水平轉向高水平的動態過程;產業結構合理化是指產業之間不斷協調,加強關聯的過程;而產業結構高效化主要反映產出狀況的變動。考慮綠色發展要求,本研究增加了產業結構綠色化指標,以更加全面合理地體現產業結構的綜合內涵。

表1 “人力資本-產業結構”系統指標體系

2.2.2 數據來源

基于研究內容及模型,考慮到數據的完整性與可獲得性,選取2008—2019 年長江經濟帶11 個省的時間序列數據實證檢驗長江經濟帶人力資本與產業結構的耦合協調關系。數據來源于歷年《中國統計年鑒》《中國教育經費統計年鑒》《中國科技統計年鑒》《中國能源統計年鑒》《中國人口統計年鑒》以及歷年各省統計年鑒。

3 人力資本與產業結構耦合協調度的實證分析

3.1 人力資本系統綜合貢獻度

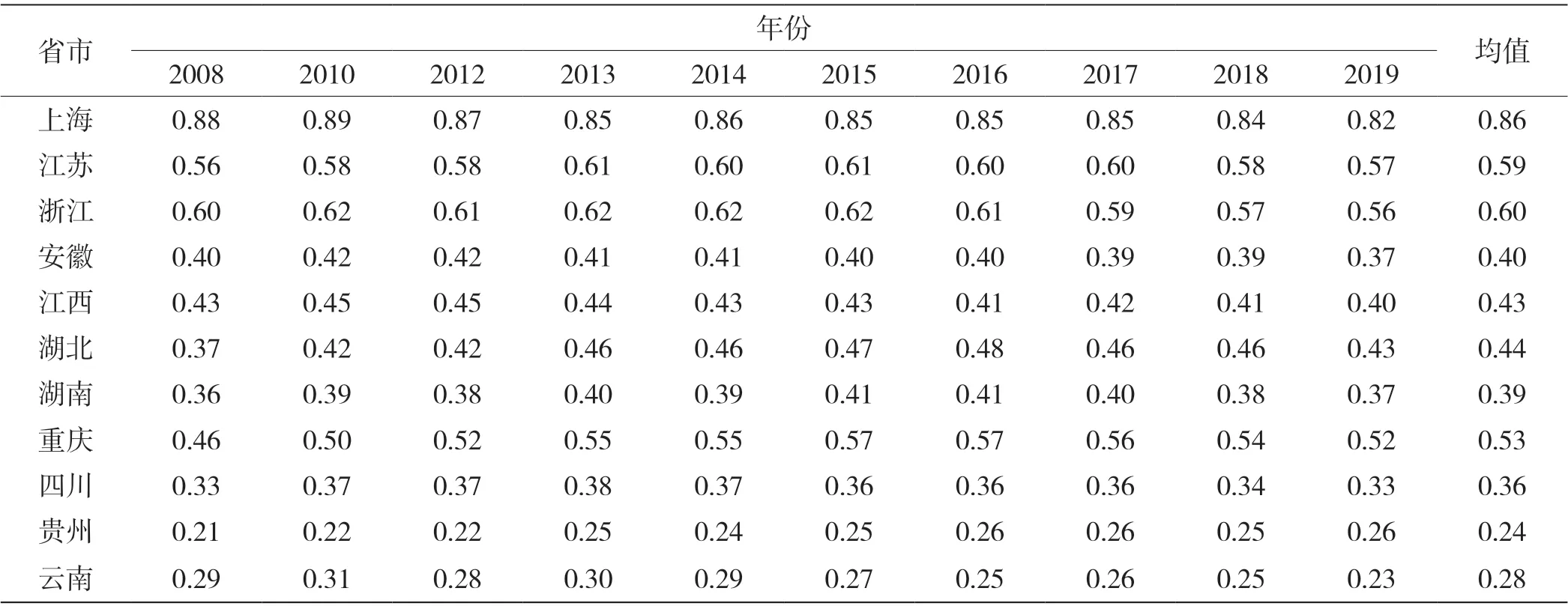

根據耦合協調模型,確定各指標權重后,通過式(2)計算得出人力資本系統綜合貢獻度,結果如表2 所示。

由表2 可以看出,各省市的人力資本系統綜合貢獻度均值,存在著明顯的地域差距,上海市人力資本綜合貢獻度最高,為0.74;江蘇、浙江以及湖北省緊隨其后,人力資本系統貢獻度均高于0.5;而貴州以及云南省等欠發達的省份貢獻度低于0.2。可以看出經濟發達的地區對人才的發展更為重視,教育投入更為充分,有較好的資源支撐地區人力資本的發展,人力資本系統貢獻度更高。

表2 人力資本系統綜合貢獻度

從各省市的人力資本綜合貢獻度歷年變化可以看出,江蘇、浙江、貴州省人力資本綜合貢獻度呈現逐年遞增的趨勢,其中江蘇省增長最為明顯,于2019 年超越上海市成為人力資本系統綜合貢獻度最高的省份。云南、重慶市增長不明顯,其原因可能在于其人才引進政策效果不明顯。

3.2 產業結構系統綜合貢獻度

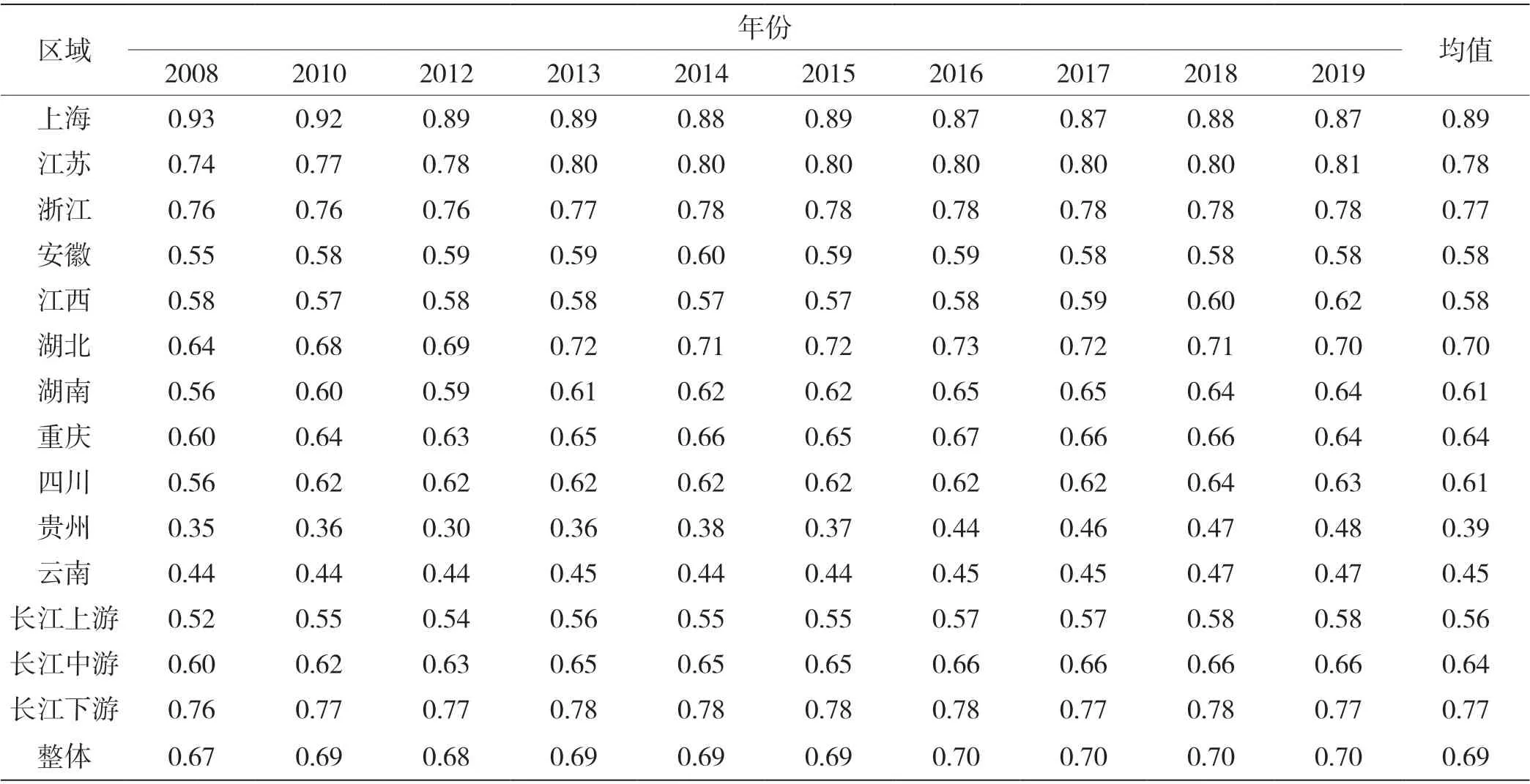

根據耦合協調模型,確定產業結構各指標權重后,通過式(2)計算得出產業結構系統綜合貢獻度,結果如表3 所示。

表3 產業結構系統綜合貢獻度

從各省市的產業結構系統綜合貢獻度均值來看,上海市產業結構貢獻度高達0.86,浙江、江蘇省緊隨其后,但其綜合貢獻度均為0.6 左右,與上海市相差較大并且短時間內很難將其趕超。貴州和云南均低于0.3,其中云南省產業結構綜合貢獻度有下滑,其原因可能是資源投入規模與產業結構優化升級調整不匹配,并且缺少創新性人才的引進,導致產業優化緩慢甚至出現倒退現象。

從各省市的產業結構系統貢獻度增速歷年變化可以看出,湖北省、貴州省基本上呈現逐年遞增的趨勢,而上海市、云南省則呈現逐年遞減的趨勢,其余省份的產業結構綜合貢獻度均呈現出波動的趨勢。

3.3 人力資本與產業結構系統耦合協調度

將長江經濟帶各省的人力資本與產業結構子系統綜合貢獻度代入式(3)、式(4)、式(5),計算得出各省的人力資本與產業結構匹配度,運用各省GDP 在不同劃分區域的占比進行加權平均分別計算得到長江經濟帶上游、中游、下游以及整體的人力資本與產業結構匹配度,結果如表4 所示。

表4 “人力資本-產業結構”系統匹配度

可以看出,長江經濟帶人力資本與產業結構耦合協調度整體水平較高并呈現緩慢上升的趨勢。按照本文耦合度模型劃分標準,證實了長江經濟帶的示范帶頭作用,其人力資本系統和產業結構系統之間存在較好的互促互進關系。一方面,產業結構調整的信息可以有效傳遞到人力資本系統,使人力資本系統能夠及時調整;另一方面,產業結構的優化升級促使經濟增長,對人力資本的投入擴大,人力資本系統對創新型人才的培養也有利于產業結構的優化升級。但是,長江經濟帶11 省市之間的差異是明顯的,從均值來看,長江經濟帶下游的耦合協調度明顯高于中游,而中游明顯高于上游。其中,上海市匹配度最高,其值為0.89,處于極度協調階段,江蘇、浙江緊隨其后,處于高度協調階段,而貴州和云南匹配度較低,處于中度協調階段。

4 結論與政策建議

4.1 結論

基于耦合協調度模型,通過構建“人力資本-產業結構”系統指標體系,計算2008—2019 年我國長江經濟帶11 省市的耦合協調度,結果顯示:

(1)從各省市的人力資本系統綜合貢獻度整體上看,除上海市存在明顯的下降外,其余各省市均呈現遞增的趨勢;從產業結構系統綜合貢獻度來看,上海市一直處于長江經濟帶各省市的前列,并且其余省份很難在短時間內趕超。

(2)長江經濟帶人力資本與產業結構耦合協調度整體上處于高度協調階段,但區域間差異明顯,呈現出“下游大于中游、中游大于上游”的特征。

4.2 政策建議

(1)滿足人才多元需求,提升人力資本水平。對于人力資本發展水平低于產業結構水平的區域,應更加注意對人力資本水平的提升。位于長江經濟帶上游的貴州和云南,地方政府應加強基礎教育投入強度,提升人力資本對先進技術的模仿與吸收能力;位于長江經濟帶下游的上海、浙江和江蘇,地方政府應加大對高等教育的投入資金,注重培養人力資本的自主創新能力。

(2)實現產業協調發展,合理規劃發展路徑。長江經濟帶各省、市應注重產業結構協調發展。一方面可以通過提升人力資本質量促進產業結構的發展,根據當地就業需求增設部分人才匱乏的學科專業;另一方面,應根據區域產業升級調整的趨勢,培養專業素質和高等學歷兼備的人才,從而實現人才高質化與產業結構合理化協調發展。

(3)發揮輻射帶頭作用,政策實施因地制宜。長江經濟帶應該發揮輻射帶動作用,各級政府在加強人才引進以及產業結構升級的同時,應更加注重人力資本與產業結構的匹配程度。一方面,要根據當地的資源稟賦條件以及人力資本結構,制定與當地稟賦條件相符合的產業升級政策;另一方面,對勞動密集型產業多的地區適當增強職業教育的投入與應用型人才的引進,對資本密集型產業多的地區適當增強高等教育的投入與創新性人才的引進。