朦朧的情愫

☉嚴 鋒

我有個女同學,叫L,小小的個頭兒、精致的臉蛋,那叫一個漂亮啊!她成績又好,還是學習委員,當然我也是學習委員——班上有兩個學習委員。她坐第一排,我坐第二排。那時候,我們都是班上最矮的。開班干部會,向老師匯報班級工作,我們倆也經常在一起。然后兩個人就慢慢心有靈犀了,你看看我,我看看你,心里透亮透亮的。當然我們嘴巴上是不可能說出來的,不敢說,不會說,也不能說。但是我們的眼睛可以“說”啊。這就是20世紀70年代小學生的“愛情”。

同學們都不是傻瓜,心里也透亮著呢。有一天中午,我走進教室,看到黑板上并排寫著我們倆的名字,真是既生氣又害怕,還包含著一絲甜蜜。后來這事不知怎么的,就傳到我父親耳朵里了。有一天晚飯后,他和我散步時,突然對我說:“聽說你和一個叫L的女同學很要好?”當時我特別保守,又知道大人很痛恨這種事,聽了這話都快要昏過去了,一句話也說不出來。

他說:“今天我到鎮上去,有個人很客氣地主動和我打招呼,說他是L的父親,說你和L關系很好。”現在回想起來,那意思就是認“親家”了。然后,我父親說:“男女同學交朋友,這很正常,沒什么。”考慮到那個年代的背景,想想我的父親,真是偉大啊。

1975年,父親被徹底平反,要回城市了。我當然也要跟他一起走。在那之前,他的部分問題已經被平反,我們也經常去南通市,探親或路過。從五窯公社到南通市,我們都是先往南步行一小時,再乘渡船到石南公社,然后從石南公社坐一小時長途汽車,最后抵達南通市。

但是,這最后一次離開五窯公社,我爸鬼使神差,沒有走尋常的路線,而是往北,一直往如皋縣(現如皋市)的方向走,到岔河輪船站去坐小汽輪到南通市。小汽輪開得很慢很慢,要行駛七八個小時才到。而且從我們住的地方到輪船站,還很遠。

我和父親走啊走啊,不知道走了幾個小時,就在快要走出五窯公社地界的時候,我突然看到前面路邊有個小小的身影。在這之前,我已經好幾個月沒有去學校(那時候上課不上課都無所謂),也好久沒有看到L了。但是,就在我要離開這片土地,離開她的最后一刻,她卻站在路邊。

她腰間扎著一個很大很大的藍印花布袋子,就像袋鼠的育兒袋那樣。當地小孩去挖野菜、打豬草的時候,都是扎這種大花袋。顯然這天她正好在為家里打豬草,正巧打到了我要經過的那條小路的路邊。

她呆呆地望著我,我呆呆地望著她,我說不出話,挪不動腳步。父親是個木頭人,只會催我快點兒,他肯定不知道她就是L。我快步跟上父親,從她身邊經過,一句話也沒有說。走出去很遠,我回頭,依然能看到那個小小的身影,她看著我,一動不動。

上面說的事,發生在我8到11歲的時候,也就是1972年到1975年之間。后來我就同父親回到南通城里,在中學里,我還是春風得意,處處拔尖,考到第二名就感覺痛不欲生。高考時,我是江蘇省狀元,考上了復旦大學,幾年后,又考上一個很有名的老師的碩士。20世紀80年代的碩士還是很值錢的,我這個專業的一個名額有50個人競爭,考上后,每個月可以拿到40元工資,完全可以自給自足。我自我感覺好到爆。母校南通中學那時候也以我為榮,請我回去給學生做報告,我當時那個得意啊。

有時候,我也會模模糊糊想起L:她現在怎么樣?后來上中學了嗎?家里會不會讓她輟學?當地上中學的農民的孩子很少,他們要早早回家干活。女孩子也都很早結婚,如果能嫁給我爸當時所在的廠里的窯工就非常幸福了。也許曾經的花布袋已變成背上的背袋,袋里是她的孩子……

榮歸母校做報告的時候,我竟然遇到我在五窯公社育紅小學上學時的老師馮亞南,他在南通中學當代課教師。這是我小學時最喜歡的老師,我開始向馮老師詢問當年那些同學的下落,某某怎么樣,某某某怎么樣,大家的境遇各不相同。我一副悲天憫人的樣子,不勝感慨。

一直憋到最后,終于,我最關心的L呢?那一刻,我腦海中閃現出一個面有色斑、手現青筋、袒胸哺乳的農婦的身影。“啊,你說L啊。”馮老師對她的印象極為深刻,興奮地告訴我,“她成績太好了,后來到石港中學讀書,畢業后考到北京一所大學,本科還沒讀完,就到牛津大學讀博士去了。”

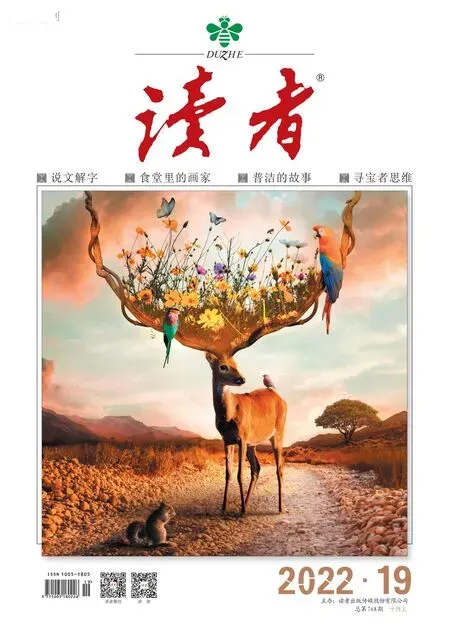

(楊子江摘自百花文藝出版社《時間的滋味》一書,劉 璇圖)