經食管超聲心動圖在二尖瓣脫垂成形術監測中的臨床應用價值

黃志芳 李天亮

二尖瓣脫垂是一種較常見的心臟瓣膜病,是指各種原因引起的二尖瓣某一個瓣或兩個瓣葉在收縮中、晚期或全收縮期瓣尖或瓣體移位異常超過瓣環徑連線約2 mm 脫入左心房側,可伴有或不伴有瓣葉增厚,導致二尖瓣關閉不全,引起一系列臨床表現,各種原因使二尖瓣瓣葉、瓣環、腱索及乳頭肌異常導致的脫垂占60%,如風濕病變、感染性心內膜炎、心肌梗死等,無明顯誘因者占30%[1]。二尖瓣脫垂多單獨發生,但也可同時累及其他瓣膜,形成多個瓣膜脫垂。并發三尖瓣脫垂的患者約40%,并發主動脈瓣脫垂的患者約10%,并發肺動脈瓣脫垂的患者約有2%[2]。二尖瓣脫垂患者較易合并繼發性房間隔缺損、室間隔缺損及心律失常等其他心血管方面的異常,是一種常見的需要手術治療的瓣膜關閉不全性疾病。該手術有瓣膜成形術和人工瓣膜置換術兩種方法[3]。手術前需要知道瓣膜的病變部位、形態結構、累及程度、病變面積,對于心臟外科醫生決定使用手術路徑及手術術式十分關鍵。隨著醫學的快速發展,對于二尖瓣脫垂的病變外科醫生已經用瓣膜成形術替代了瓣膜置換術,成為治療本病的首選手術方式,其主要優勢是能保留瓣膜及瓣下結構,顯著改善患者左心室功能,且在治療后無需長期使用抗凝藥,可明顯降低術后相關并發癥的發生,改善患者預后效果,術中準確判斷瓣膜病變及術后即刻評價成形效果對改善患者遠期效果明顯優于瓣膜置換術[1]。由于二尖瓣環的非平面特性,多平面TEE 掃查時方位、角度及深度的多變性使切面更復雜,然而在心臟手術中不受胸廓干擾、不影響手術視野、不受聲窗限制的食管探頭能近距離對二尖瓣瓣環及瓣葉進行真正意義的多平面、全方位掃查,其圖像質量清晰,迅速、敏感、準確地確定二尖瓣反流及瓣葉病變部位,為二尖瓣成形術中判斷及監測、評價病變瓣膜的實際情況提供了簡便準確的方法,及時評價二尖瓣成形的手術效果。由此,本文選取本院 37 例二尖瓣脫垂并二尖瓣關閉不全中度以上實行二尖瓣脫垂成形術的患者作為研究對象,進一步分析TEE 的應用價值。

1 資料與方法

1.1一般資料 選取2015 年1 月~2021 年1 月本院37 例二尖瓣脫垂伴有中度以上的關閉不全實行二尖瓣脫垂成形術治療的患者,男25 例,女12 例;年齡20~75 歲,平均年齡(60±15)歲;其中合并房間隔缺2 例,合并室間隔缺損2 例,合并主動脈瓣狹窄2 例,合并三尖瓣脫垂2 例,合并腱索斷裂14 例,單純二尖瓣脫垂15 例。

1.2方法

1.2.1儀器設備 采用PHILIP-IE33 和GE-E95 彩色多普勒血流診斷儀及多平面TEE 探頭。所有患者均在術前行經胸超聲心動圖(TTE)檢查,通過二尖瓣短軸切面、胸骨旁長軸切面、兩腔心切面、三腔心切面及心尖四腔心各個切面判斷脫垂病變區,測量左心房內徑、左心室舒張末期內徑、左心室射血分數。

1.2.2TEE 監測方法 給予患者全身麻醉后進行氣管插管,然后將食管探頭經食管插入深度約35~45 cm達到食管中下段,在TEE 下探查二尖瓣瓣膜形態結構的病變情況,并對病變部位進行分區,食管中段 0°四腔心切面,取樣線接近垂直瓣環連線,從右向左依次顯示 A3A2-P2P1 區;食管中段 45°兩腔心切面,從右向左依次顯示 P3-A3A2A1-P1 區;食管中段 90°兩腔心切面,從右向左依次顯示P3-A3A2A1 區;食管中段 135°左心室長軸切面,顯示 P2-A2 區。常規切面中左心室長軸觀(90~120°)顯示 A2/P2 最清楚;四腔心觀(0~20°)顯示 A1/P1 最清楚;兩腔心觀(90°)顯示A3/P3 最清楚。彩色多普勒血流顯像(CDFI)能觀察反流的情況、方向、部位、程度,為外科手術提供直觀、準確分析。直到二尖瓣成形術后恢復心跳,及時探查瓣膜反流程度,即刻對二尖瓣成形效果做出評估。

1.3觀察指標及判定標準 分析TEE 對二尖瓣脫垂病變部位的檢查結果及術后即刻評價二尖瓣成形術的效果;監測并比較患者手術前后左心房內徑、左心室舒張末期內徑、左心室射血分數等參數的變化。二尖瓣解剖部位采用 Carpentier 命名法[4],將前葉分為A1、A2 及A3 區,后葉分為P1、P2、P3 區。反流面積分級標準,0 級:反流面積<1 cm2;1 級:反流面積1~4 cm2;2 級:反流面積5~8 cm2及反流達到左心房中部;3 級:反流面積>8 cm2及反流達到左心房頂部。療效判定標準,0~1 級者視為手術成功,≥2 級者可再次行瓣膜成形術,或根據實際情況改行瓣膜置換術,以確保手術的成功[5]。分別與術前、術后7 d、3 個月測量患者左心房內徑、左心室舒張末期內徑、左心室射血分數等參數。

1.4統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差 ()表示,采用t 檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1TEE 對二尖瓣脫垂病變部位的檢查結果分析37 例患者共42 處病變,TEE 術中檢出二尖瓣病變部位共37 處,檢出準確率為88.10%。見表1。

表1 TEE 對二尖瓣脫垂病變部位的檢查結果(處)

2.2手術結果分析 37 例患者中30 例一次性成形手術成功;4 例術中監測反流呈2 級,再次行成形術,然后再次行TEE 檢查,發現二尖瓣反流減輕至≤1 級,再次進行成形術,手術成功;3 例術中監測反流呈3 級,立即實行二尖瓣人工瓣置換術。

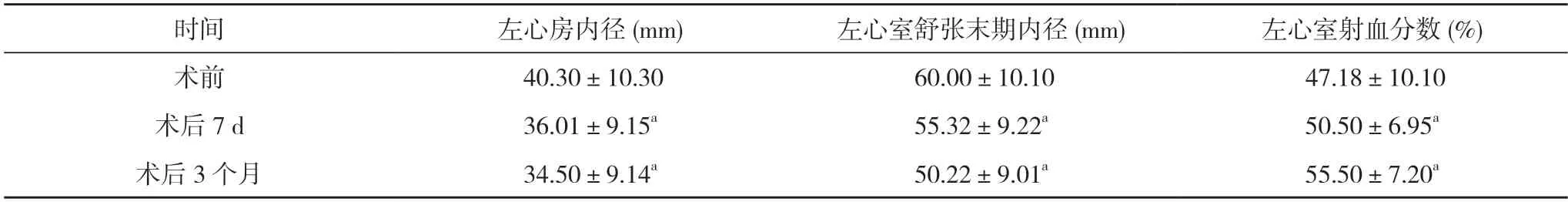

2.3患者手術前后各項參數變化比較 術后7 d、3 個月,患者左心房內徑、左心室舒張末期內徑均小于術前,左心室射血分數大于術前,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 患者手術前后各項參數變化比較(,n=37)

表2 患者手術前后各項參數變化比較(,n=37)

注:與術前比較,aP<0.05

3 討論

二尖瓣脫垂是近年來常見的一種瓣膜病,是各種原因引起的二尖瓣一個瓣或兩個瓣葉收縮期部分或全部脫入左心房側,超過瓣環徑連線2 mm 以上,伴或不伴有瓣葉增厚。其中,瓣葉厚度≥5 mm 者稱為“典型”二尖瓣脫垂;瓣葉厚度<5 mm 者稱為“非典型”二尖瓣脫垂。原發性二尖瓣脫垂主要表現為二尖瓣瓣葉、腱索或瓣環等發生黏液樣變性,導致瓣葉冗長或增厚、腱索過長或斷裂、瓣環擴張等引起脫垂,瓣葉和腱索的纖維結構破壞、松馳,導致二尖瓣的關閉不全,閉合不良。繼發性二尖瓣脫垂主要原因常為瓣環與室壁之間大小比例失調、二尖瓣瓣環擴張或發生繼發損害、腱索斷裂或乳頭肌功能失調等所致。常繼發于感染性心內膜炎、冠狀動脈硬化性心臟病等,上面所述病因均可引起二尖瓣腱索的斷裂[6]。二尖瓣關閉不全是二尖瓣脫垂常見的并發癥之一,嚴重程度決定于二尖瓣脫垂的程度。由于腱索斷裂引起的二尖瓣脫垂可導致“連枷樣”二尖瓣運動,瓣葉活動度明顯加重,由于瓣葉增厚、鈣化、黏液樣變引起瓣膜瓣環徑擴大可導致二尖瓣關閉不全進一步加重[7]。

隨著醫學技術的提高,醫學研究的迅速發展,心外科技術越來越完善,更多的運用二尖瓣成形術治療二尖瓣脫垂,其手術方法更多的減少了因進行瓣膜置換帶來的一系列并發癥,如對左心室功能造成損傷,使左心功能減低,感染性心內膜炎引起贅生物的形成,血栓栓塞導致的血管堵塞和長期口服抗凝藥物的弊端,也降低了患者的出血風險,同時減輕了人工瓣膜給患者帶來的經濟負擔[8]。同時采用此術式可以保留自體瓣膜和瓣下的結構,對于左心室結構完整性、左心室收縮功能均有明確的保護作用,從遠期效果看,二尖瓣成形術后不需要長期口服抗凝藥,也沒有生物瓣帶來的衰減問題,減少了人工瓣感染引起的并發癥,且術后出現出血、感染、血栓等一系列不良事件較少見,所以二尖瓣成形術成為心外科治療二尖瓣脫垂引起關閉不全的首選方法[9]。瓣膜成形術通過將部分瓣葉切除、修補、腱索轉移,瓣葉交界處切開及瓣膜成形環植入等術式進行治療,但此手術治療要求術前外科醫生必須在實時動態下了解病因、瓣膜病變部位以及反流程度,瓣膜有無增厚、粘連、鈣化、有無腱索斷裂攣縮等[10]。經胸超聲檢查的無創、快捷、可重復性等優點,已經成為術前診斷二尖瓣脫垂的首選方法。但由于部分患者受聲窗影響,術前不能明確瓣膜病變情況,術中又由于手術視野局限性,因此術中受到一定限制。而TEE 不受聲窗影響,同時克服患者了因體位、太胖、呼吸系統疾病等條件的干擾影響經胸超聲檢查的清晰度[11]。術中TEE 可以很清楚顯示瓣膜、瓣環結構情況,為疾病提供更準確的數據,根據TEE 探查的結果外科醫生選擇進行瓣膜成形術。由于患者病變情況不同,選擇手術方案不同,如二尖瓣后葉腱索冗長、斷裂,后葉通過手術將部分切除等[12]。因此,術前對于瓣膜病變部位的判斷十分關鍵。術中TEE 檢查對瓣膜的評判比經胸超聲檢查更具有優勢性。本組結果中,37 例 42 處病變部位,通過應用TEE 左心室長軸觀(90~120°);四腔心觀(0~20°)、兩腔心觀(90°) 檢出37 處病變部位,檢出準確率為 88.10%。明確病變部位的準確度使外科醫生減少了探查時間,能夠很快制定出有效的治療方案。

二尖瓣脫垂成形術中的即刻評價療效是確保手術成功的關鍵因素。在恢復心跳后,通過TEE 可以各切面、各角度清晰顯示二尖瓣形態,CDFI 測量反流程度及時評價成形效果。本次研究中,37 例患者在恢復心跳后即時測量反流面積,4 例反流面積為 2 級,告知外科醫生及時處理,當即再次行二尖瓣成形術,3 例反流面積為3 級,改行二尖瓣人工瓣置換術。隨著外科醫生的手術技巧、技能及知識的儲備、臨床經驗的積累,建立同樣的手術意識與助手的默契配合,是提高手術成功與質量的關鍵因素,同時與超聲醫生配合的經驗增長、積累,手法的技巧,切面的熟練,外科醫生經驗的積累,操作技巧的熟練,大大提高了二尖瓣成形術的成功率,改善了患者的生活質量。

綜上所述,TEE 對二尖瓣脫垂成形術中探查二尖瓣結構病變部位及術后及時評估二尖瓣成形效果具有重要的臨床應用價值。