多巴胺受體激動劑治療小兒多動癥的臨床療效及安全性分析

靖杰

多動癥是一種因腦功能輕度失調或者注意力缺陷導致的精神心理障礙,作為一種兒科常見病,雖然其不會對患兒的智力造成影響,但是由于患兒無法集中注意力、會有不分場合的過度活動,并伴情緒沖動、認知障礙的情況[1],往往對其正常的學習、行為造成影響,不利于患兒的成長發育。有調查顯示[2],部分患兒在進入青少年時期或成年后依舊存在多動癥的臨床癥狀,給其社會交往、工作生活造成負面影響。選擇合適、科學的方式對患兒進行治療一直以來都是多動癥研究的重點。臨床治療小兒多動癥的方法包括藥物治療、心理治療、腦電生物反饋治療等。本文選擇2018 年3 月~2020 年3 月本院收治的130 例多動癥患兒作為研究對象,旨在分析多巴胺受體激動劑治療的臨床效果及安全性。報告如下。

1 資料與方法

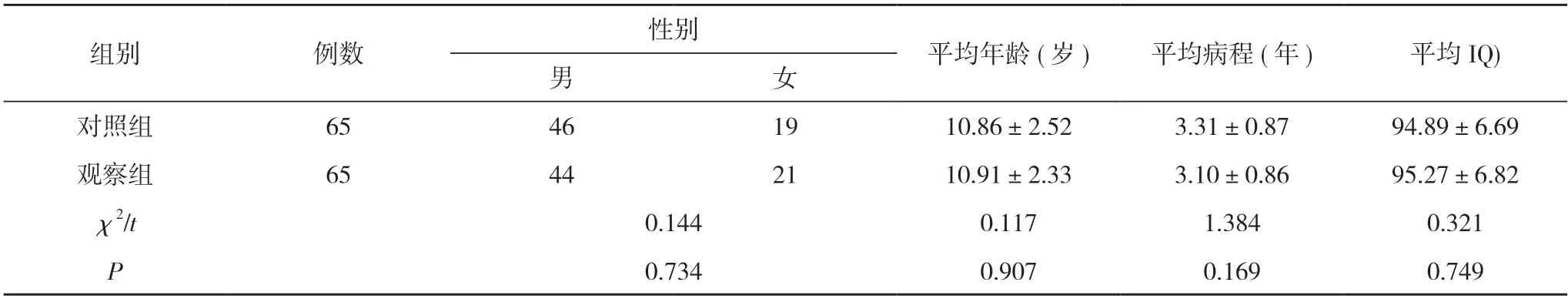

1.1一般資料 選擇2018 年3 月~2020 年3 月本院收治的130 例多動癥患兒作為研究對象,隨機分為觀察組和對照組,每組65 例。觀察組患兒中男44 例,女21 例;平均年齡(10.91±2.33)歲;平均病程(3.10±0.86)年;平均IQ(智力商數)(95.27±6.82)。對照組患兒中男46 例,女19 例;平均年齡(10.86±2.52)歲;平均病程(3.31±0.87)年;平均IQ(94.89±6.69)。兩組患兒一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1 兩組患兒一般資料比較(n,)

表1 兩組患兒一般資料比較(n,)

注:兩組比較,P>0.05

1.2納入及排除標準 納入標準:患兒有持續性注意力分散、活動過度、情緒沖動等多動癥典型臨床癥狀;經韋氏兒童智商測試,且IQ>80;患兒年齡6~18 歲;患兒及家長對本次研究的內容知情同意,自愿參與實驗研究。排除標準:合并先天性精神疾病的患兒或有家族精神病史的患兒;患兒的臨床表現無法用心理或人格障礙、焦慮或分離障礙等解釋的情況;患兒臨床資料不完整;就診前1 個月內有精神疾病藥物服用史。

1.3方法 對照組患兒給予常規多動癥藥物治療,應用鹽酸哌甲酯緩釋片(Janssen-Cilag Limited,國藥準字J20120028,規格:18 mg),結合患兒的臨床癥狀及用藥原則,初始劑量為0.3~1.0 mg/(kg·d),然后采用逐周遞增的方法,逐漸增加給藥量至維持劑量,2.5~5.0 mg/(kg·d),患兒單日最大給藥量≤20 mg,2 次/d,均在飯后服用,早晨給藥劑量為中午的2 倍。共治療4 周。觀察組患兒給予多巴胺受體激動劑治療,應用吡貝地爾緩釋片[施維雅(天津)制藥有限公司,國藥準字J20090075,規格:50 mg],給藥劑量為100 mg/次,1 次/d,選擇在午餐進食結束后30 min 服用。共治療4 周。

1.4觀察指標及判定標準 比較兩組患兒Conners 量表評分、臨床療效及不良反應發生情況。①Conners兒童行為量表包括了學習行為、心身行為、沖動行為、品行行為以及多動指數,按照其臨床癥狀的嚴重程度分別評0、1、2 和3 分,得分越高者表示其臨床癥狀越嚴重[3]。②臨床療效判定標準[4]:患兒治療后多動癥癥狀基本或完全消失,多動指數降低程度>80%,且社會功能基本恢復正常、不良情緒消失,學習成績大幅提升為完全控制;患兒治療后多動癥的主要癥狀明顯改善,多動指數降低程度為51%~80%,社會功能基本恢復,不良情緒改善,學習成績提升為顯效;患兒治療后多動癥主要臨床癥狀有所改善,多動指數降低程度為31%~50%,社會功能、情緒、學習成績都有所改善,但不穩定為有效;患兒治療后無法達到上述標準,多動癥癥狀甚至加重的情況為無效。總有效率=(完全控制+顯效+有效)/總例數×100%。③不良反應發生情況,主要包括惡心、腹脹腹瀉、厭食、失眠。

1.5統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差 ()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

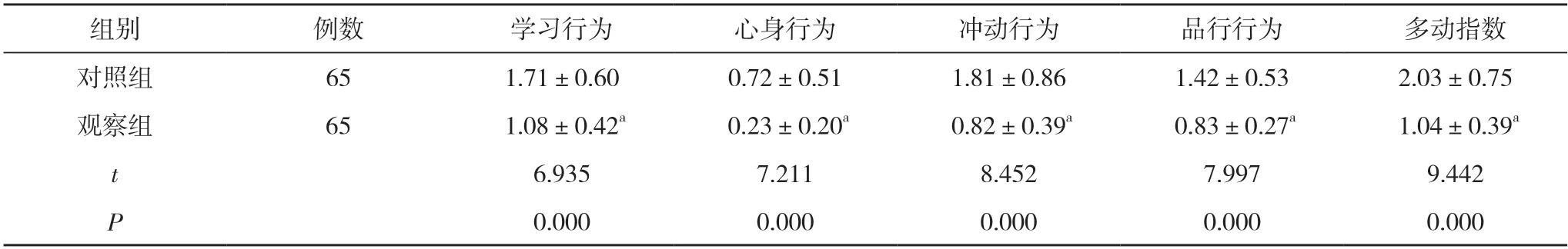

2.1兩組患兒Conners 兒童行為量表評分比較 觀察組患兒學習行為、心身行為、沖動行為、品行行為評分和多動指數均顯著低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患兒Conners 兒童行為量表評分比較(,分)

表2 兩組患兒Conners 兒童行為量表評分比較(,分)

注:與對照組比較,aP<0.05

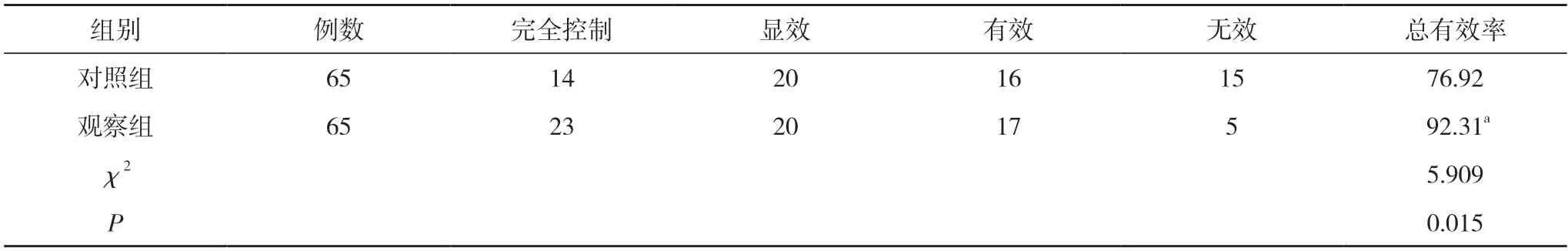

2.2兩組患兒臨床療效比較 觀察組患兒完全控制23 例,顯效20 例,有效17 例,無效5 例;對照組患兒完全控制14 例,顯效20 例,有效16 例,無效15 例。觀察組治療總有效率92.31%高于對照組的76.92%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患兒臨床療效比較(n,%)

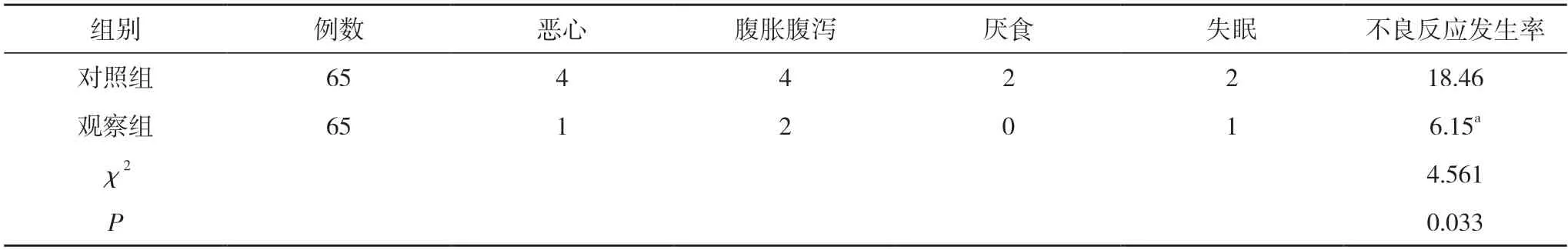

2.3兩組患兒不良反應發生情況比較 觀察組治療后發生惡心1 例,腹脹腹瀉2 例,失眠1 例;對照組發生惡心4 例,腹脹腹瀉4 例,厭食2 例,失眠2 例。觀察組不良反應發生率6.15%顯著低于對照組的18.46%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組患兒不良反應發生情況比較(n,%)

3 討論

流行病學調查數據顯示,我國兒童中多動癥的患病率高達3%~5%,但僅有不足1%的患兒接受臨床治療[5]。部分未得到有效治療的患兒在成長過程中容易發展成為持續多動癥、反社會人格[6],甚至走上犯罪道路,給家庭和社會都帶來嚴重不良影響,因而,對多動癥的有效治療十分重要。

本文對接受不同藥物治療的兩組患兒治療后的臨床效果及不良反應發生情況進行了比較,發現采用多巴胺受體激動劑吡貝地爾緩釋片治療的患兒學習行為、心身行為、沖動行為、品行行為評分和多動指數改善程度與接受鹽酸哌甲酯治療的患兒相比均更加明顯,治療總有效率可達92.31%,不良反應發生率也僅為6.15%,優勢十分顯著。分析原因,這是由于多巴胺受體激動劑進入機體后可以促進多巴胺受體激活[7],達到與多巴胺相似的作用,改善患兒的臨床癥狀。多巴胺受體激動劑多被用于帕金森病的治療中[8],而將其應用于小兒多動癥的治療中也可以通過刺激多巴胺受體的激活,影響神經元的放電頻率,對運動相關并發癥進行改善[9]。朱瑩等[10]的研究還對不同組別患兒治療后血清中的多巴胺水平進行了測定,結果發現接受多巴胺受體激動劑治療的患兒治療后多巴胺水平得到顯著提高,證實了多巴胺水平與多動癥之間的相關性。同時,鹽酸哌甲酯在治療中會對患兒的胃腸道造成刺激,即使是通過劑量的調節、服藥時間的調整也存在較高的胃腸道不良反應發生率,長期用藥還會導致患兒機體內的菌群失調,耐藥性增加,引起患兒免疫力降低,而多巴胺受體激動劑相對而言對患兒的影響較小,安全性更高[11,12]。

綜上所述,對小兒多動癥應用多巴胺受體激動劑治療可以明顯提升臨床療效,且總體安全性較好,是一種比較理想的治療藥物,值得臨床推廣應用。