影響、銜接與政策選擇:后勞教時代北京社區矯正調查

熊貴彬

影響、銜接與政策選擇:后勞教時代北京社區矯正調查

熊貴彬

我國勞教制度廢止已近三年,有必要調查其對社區矯正的影響。根據對北京市司法系統工作人員的調查數據和資料的分析研究發現:勞教廢止后北京社區矯正對象的增長幅度約在10%以內,工作人員的負擔有所加重。遠郊地區的增長高于市區和近郊。logistic回歸分析發現,對社工了解和掌握得越深入,越認為社區矯正比勞教有效。絕大部分矯正對象更愿意參加相對自由、能正常工作生活和管理人性化的社區矯正。文章最后提出需加快推動社會工作融入社區矯正實踐等建議。

勞教廢止;社區矯正;社會工作

2013年11月15日在黨的第十八屆三中全會上提出“廢止勞動教養制度,完善對違法犯罪行為的懲治和矯正法律,健全社區矯正制度”。這意味著實施了56年的勞教制度正式退出歷史舞臺。迄今,后勞教時代已近三年,究竟哪些因素影響著北京社區矯正的發展,本文基于北京市的較大規模問卷調查,對此進行解答。

一、后勞教時代社區矯正的相關文獻研究

勞教制度廢止后,學界圍繞“后勞教時代”的社區矯正進行了系列研究,主要集中于以下三個方面:

第一,勞教制度廢止后社區矯正的銜接和發展問題。很多學者都認同,“社區矯正經過了正當司法程序,是更有利于受處遇人復歸社會、實現社會權利的處遇方式”。①李川:《廢止勞教后社區矯正的職能定位研究:基于權利均衡的視角》,《人權》,2015(3)。后勞教時代需強化社區矯正的功能和作用。②張金祥:《勞動教養與社區矯正的銜接》,《湖北經濟學院學報(人文社會科學版)》,2014(4)。也有學者對社區矯正能否有效承接提出了質疑:“實際工作中社區矯正多流于形式,矯正對象名義處于刑事處罰矯治期,但實際缺乏有效矯治或監管,放任其自身發展,社區矯正成為逃避刑罰監所監管懲處的最佳方式”③劉玉杰:《“后勞教時代”輕微違法犯罪人群綜合治理現狀調查與探析》,山西省法學會、湖北省法學會、河南省法學會、安徽省法學會、江西省法學會、湖南省法學會:《第八屆中部崛起法治論壇論文集》,太原:山西省法學會、湖北省法學會、河南省法學會、安徽省法學會、江西省法學會、湖南省法學會,2015:12。。還有學者在探討如何進一步完善社區矯正制度,如加快社區矯正立法、增加社區矯正種類等。④趙麗凱:《勞教廢止后治理輕微違法問題對策研究》,《法制與社會》,2015(7)。這些研究都隱含一種潛在的假設,即勞教制度廢止后本應納入勞教的人員將由社區矯正接管。社區矯正對象數量將面臨一定程度增長,社區矯正工作負擔將加重,因此需要進一步發展完善社區矯正制度。

第二,“后勞教時代”輕微違法犯罪的懲治和矯正體系分析。一些學者指出,勞教制度廢止導致我國的違法犯罪制裁體系在行政處罰和刑法制裁之間出現一個缺口,比如適用行政處罰力度不夠,但用刑法制裁又顯得過重的情況。①高美琴、孫權:《勞教制度廢除后,勞教人員何去何從?》,《人民政協報》,2014-03-31。不少學者指出,可以考慮引入西方的保安處分制度。②李曉明、郭倩:《社區矯正與“后勞教時代”違法犯罪制裁體系的完善》,《凈月學刊》,2014(6)。有學者提出,可以擴大社區矯正的覆蓋范圍,將那些嚴重違法但不觸犯刑法的人員納入③王瑩、高德勝:《后勞教時代的社區矯正的反思》,《科技展望》,2014(22)。,而這種擴大了的社區矯正可稱為社會矯正。④李川:《廢止勞教后社區矯正的職能定位研究:基于權利均衡的視角》,《人權》,2015(3)。

第三,對勞教制度和社區矯正的相關實證研究。汪玉芳等基于勞教案件的事由類型分析,通過我國1991—2012年間的勞教案例的數據表明:“實踐中的勞教制度由最初的矯治為主向懲罰為主異化,但勞教制度在懲戒、教育矯治、維護社會治安方面的作用明顯。后勞教時代宜延續勞教制度的這些基礎功能,并把握好教育矯治和懲罰違法之間的度”⑤汪玉芳、付姍姍、杜冰花:《勞教事由類型研究——基于勞教案件的實證分析》,《西南交通大學學報(社會科學版)》,2014(4)。。陳晨則通過隨機調查問卷,了解了社會公眾對社區矯正的看法以及社區矯正的實施效果和現狀。發現公眾不接受社區矯正的心態在改變,對矯正對象再回歸的心理認同在上升,但對社區矯正的水平仍持懷疑態度。⑥陳晨:《以社區矯正為例非監禁刑的中國實踐——社區矯正問題調查問卷分析報告》,《法制與社會》,2015(11)。

這些研究中不乏一些有價值的觀點,但就總體而言,研究的深度都略有欠缺。一方面,這些文章大都是純理論或法理的探討,即主要基于理論和制度分析或結合一些西方經驗,便形成一些結論,缺乏一手的實際材料支撐。無論勞教制度還是社區矯正,都是實踐性非常強的領域,僅僅從理論到理論、從制度分析到政策建議,都是遠遠不夠的。另一方面,兩篇實證研究文章中,勞教案件資料來自北大法寶網的234份裁判文書,由此進行數據統計,客觀性就顯得不是很充分。社區矯正的公眾調查分析,僅涉及有限的七八個問題,統計也僅僅是一些頻數和百分比。最大的不足在于,對社區矯正的雙方——矯正對象和工作人員,都未展開調查,使其應用價值大打折扣。

二、社區矯正一線的不同聲音及研究方法

相對于學界熱議,北京社區矯正一線卻波瀾不驚,“勞教是勞教,社區矯正是社區矯正,二者沒有必然聯系”,北京某區縣社區矯正分管副局長B如此談到。一位司法所所長S坦言:“勞教是由公安做出的,社區矯正是由法院做出的,從我們接收矯正對象的角度來看,同以前相比沒有什么變化。”

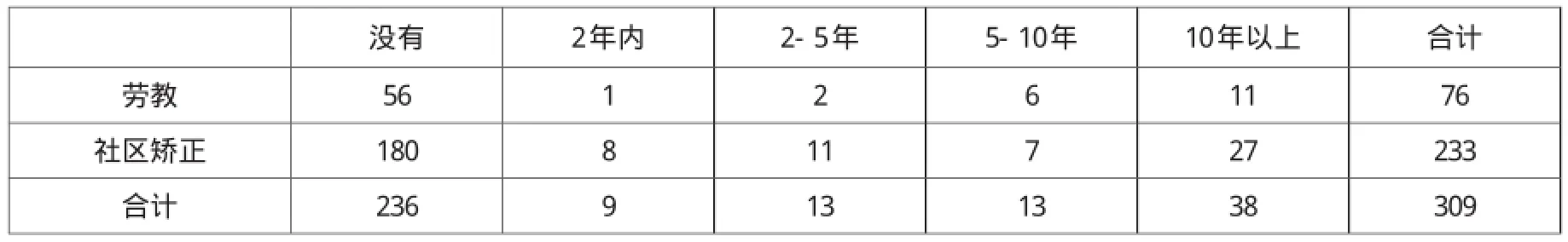

“2014年我們這里的社區矯正對象數量反而還下降了”,某區縣社區矯正科長T還進一步詳細說明了當地勞教制度廢止后的具體情況,“這是由于剝權不再進入社區矯正,同時監獄也開始謹慎從嚴了,收緊了假釋。此外,管制不便監管(重犯后一般行政處罰,而不是收監),能判緩刑的都判緩刑了。因此,緩刑的比例大幅度上升。”為了證明所言非虛,他們還提供了2012—2014年間當地社區矯正對象人數統計數據,三年的年末總人數分別為282、262和247。其中,各類別矯正對象變化情況參見表1:

表1 北京某區縣勞教廢止前后社區矯正對象各類別數量變化

表1數據確實印證了該科長所談內容:3年間,假釋和管制急劇減少,剝權為0,緩刑絕對數量小幅度增長、所占比例提高了不少(因其他類別同時在減少)。但是,從該區縣的數據我們仍然不能確定勞教制度廢止到底對社區矯正有沒有影響,以及影響有多大,因為總人數的減少主要是由于假釋收緊,而假釋人員的變化與勞教制度沒有直接聯系。此外,僅僅一個區縣的各大類數據,也可能掩蓋更廣更深層面的變化。為此,我們還需要進行深入的調查和分析。

本研究主要采用問卷調查和訪談法。在社區矯正領域做社會調查是很不容易的,因為調查對象身份比較特殊,他們是社會服刑人員(社區矯正對象)及其管理者。矯正對象的身份很少公開,直接調查他們幾乎是不可能的,因此有必要通過社區矯正管理體系——司法系統,而很多基層司法系統對社會調查又顯得格外謹慎。因此,此次研究并未做到隨機抽樣,而是采取便利抽樣/偶遇抽樣,即利用司法系統的熟人關系展開調查和訪談。就問卷調查而言,朝陽區、房山區、大興區和平谷區主要委托區級管理人員在全區層面展開,而西城區、海淀區、豐臺區和密云區等則主要通過街道和居委會層面的關系展開。此外,筆者還利用兩次受邀在北京社區服刑人員教育中心對社區矯正對象初始教育期間(每次培訓約50人),和一次對某區社區矯正系統工作人員培訓期間(約80人),展開了問卷調查。調查結果兼顧了市區、近郊和遠郊等不同區域,各區具體調查數量參見表2:

表2 調查對象來源情況

調查中,工作人員共發出350份問卷,回收334份有效問卷,矯正對象發出500份,回收489份有效問卷,有效回收率都在95%以上。分析工具主要采用Stata13.1。

本次訪談主要是半結構式訪談,訪談提綱依據調查問卷調整而成(以使調查數據和定性資料能緊密結合),聚焦于掌握各主要方面深入詳細的資料。訪談主要在委托問卷調查或回收問卷調查的時候進行。訪談對象主要包括:2位區司法局分管社區矯正副局長,2位區社區矯正科科長,3位司法所所長,1位教育中心工作人員,2位居委會工作人員,2位陽光中途之家工作人員。由于未能實現隨機抽樣,本文主要作為一種探索性研究。

三、勞教廢止對北京社區矯正影響的假設檢驗

黨的十八屆三中全會決議指出勞教制度廢止后需健全社區矯正制度,學界的一些研究也潛在假設社區矯正將承接原來應納入勞教的人員,因此社區矯正數量將一定程度增長、工作負擔將加重,需要發展完善社區矯正制度。但是,北京社區矯正的一線人員卻指出勞教制度廢止對社區矯正工作沒什么影響。有鑒于此,本文將研究假設擬為:零假設——勞教制度廢止對北京社區矯正沒有影響,備選假設——勞教制度廢止對北京市社區矯正工作有影響。

該研究假設可以進一步操作化為兩個方面:(1)矯正對象人數變化方面。零假設,勞教制度廢止后北京社區矯正對象人數沒有變化;備選假設,勞教制度廢止后北京社區矯正對象人數有變化。(2)社區矯正工作負擔變化情況。零假設,勞教制度廢止后北京社區矯正工作負擔沒有變化;備選假設,勞教制度廢止后北京社區矯正工作負擔加重了。

這兩方面的假設檢驗,我們主要通過對工作人員的兩個問題及其填答來實現:

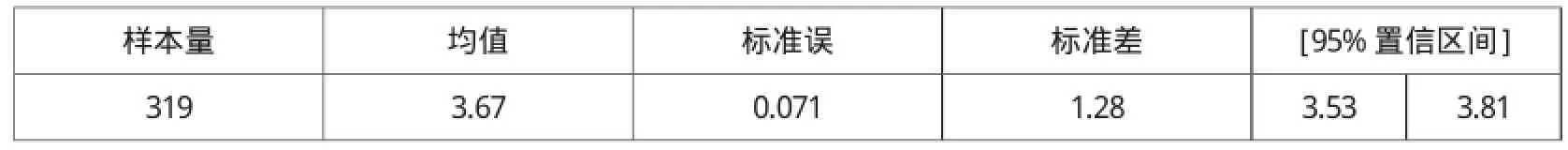

問題一:“2013 年底我國正式廢止勞教制度,從那以后,您所在單位負責的矯正對象的增減情況是?”共有319人回答了該問題,填答結果統計如下:7人(2.19%)選擇了“1.減少了不少”,41人(12.85%)選擇了“2.略有減少”,117人(36.68%)選擇了“3.沒什么變化”,76人(23.82%)選擇了“4.增長10%以內”,50人(15.67%)選擇了“5.增長11%~30%”,20人(6.27%)選擇了“6.增長31%~60%”,7人(2.19%)選擇了“7.增長61%~100%”,1人(0.31%)選擇了“8.增長 100%以上”。

該問題的零假設為“勞教制度廢止后北京社區矯正對象人數沒有變化”,那么從矯正對象數量變化上來看,零假設應為H0:均數=3(沒什么變化),備選假設Ha:均值≠3。t檢驗結果參見表3:

表3 勞教廢止后北京社區矯正對象人數變化t檢驗

從以上假設檢驗結果可以看出,該問題t值=9.3839,自由度為318。備選假設Ha:均值≠3(雙側檢驗),其Pr(|T| > |t|) = 0.0000達到了0.001的顯著度,否定零假設Ho: 均值=3,即勞教制度廢止對社區矯正對象數量變化具有顯著影響。從單側檢驗來看,備選假設Ha: 均值> 3,Pr(T > t) = 0.0000也達到了0.001的顯著度,即勞教制度廢止導致了北京社區矯正對象數量的增加。

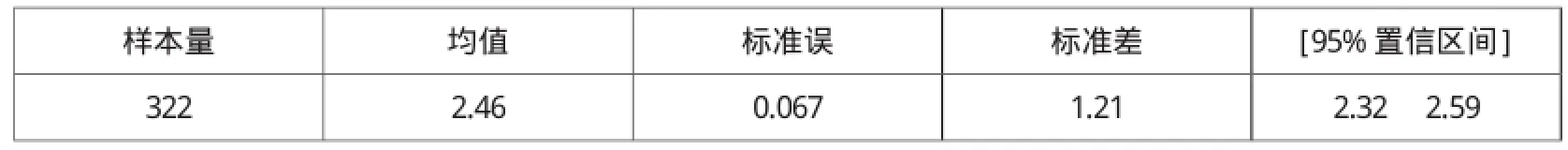

問題二:“勞教制度的廢止,對您的工作負擔加重有什么影響?”共322人回答了該問題,填答結果統計如下:102人(31.68%)選擇了“1.沒有影響”,52人(16.15%)選擇了“2.不好說”,98人(30.43%)選擇了“3.有點影響”,59人(18.32%)選擇了“4.比較有影響”,11人(3.42%)選擇了“5.影響非常大”。

該問題零假設為:“勞教制度廢止后北京社區矯正工作負擔沒有變化”,從對矯正工作影響值來看零假設應為H0:均數=1,備選假設Ha:均值≠1。t檢驗結果參見表4:

表4 勞教制度廢止對工作負擔加重影響t檢驗

從以上假設檢驗結果可以看出,該問題t值=21.6484,自由度為321。備選假設Ha:均值≠1(雙側檢驗)和Ha: 均值>1,Pr(|T| > |t|) = 0.0000都達到了0.001的顯著度,否定零假設Ho: 均值=1,即勞教制度廢止對社區矯正工作開展具有顯著影響。

但同時我們也應該注意到,這兩方面的變化還是有限的。矯正對象人數變化的均值為3.67,對應的選項為“增長10%以內”。工作負擔加重的影響均值為2.46,對應選項為“有點影響”。

四、影響因素的相關及回歸分析

通過假設檢驗,可以看出勞教制度廢止對北京社區矯正確實具有一定影響,但是從上述兩個問題的描述性統計中我們可以發現,調查對象填答結果分化比較大。問題一中,答案(1)減少了不少;(2)略有減少;(3)沒什么變化的總比例高達51.72%,其中36.68%的人認為沒什么變化,在所有選項中占比最高。問題二也是如此,選擇(1)沒有影響;(2)不好說的總比例達到了47.83%。鑒于這種情況,我們就有必要進一步深入分析,哪些因素導致了這些認識分化。

(一)矯正對象人數變化的相關分析

對于問題一,因為單位接收的矯正對象數量變化是一個客觀情況,可能主要與北京的不同地方有關聯,而與工作人員個人信息方面的自變量沒有太多關聯。為此,我們選擇了“工作地點”這個自變量同問題一進行相關分析,其選項及賦值包括(1)城市中心;(2)城市中心外一點;(3)城郊結合帶;(4)近郊;(5)遠郊;(6)縣城 ;(7)農村。兩個變化都是定序數據,于是我們采用斯皮爾曼相關系數和列聯表及卡方檢驗進行分析。

1.斯皮爾曼相關系數分析結果

樣本量 = 315 Spearman's rho = 0.1249 Prob> |t| = 0.0267

零假設Ho:勞教制度廢止后矯正對象數量變化與工作地點沒有關系。

P值Prob> |z| = 0.0267,達到了0.05的顯著水平,說明這兩個變量確實相關,相關系數Spearman's rho = 0.1249。因此,北京不同地方的矯正對象數量確實有不同的變化。

2.列聯表及卡方檢驗結果

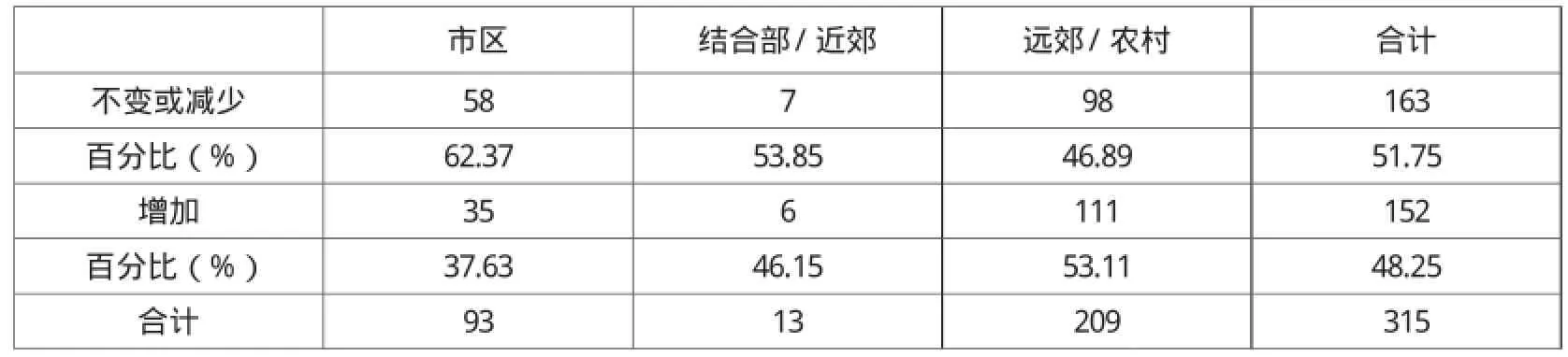

為了進一步探究哪些區域矯正對象數量變化比較明顯,我們將這兩個變量數據進行了重新分組,矯正對象人數變化:不變或減少、增加。區域:市區、城郊結合/近郊、遠郊/農村。再將形成的兩個新變量進行交叉分析,結果參見表5:

表5 矯正對象數量變化同區域列聯表分析

從上表可以發現:皮爾森卡方檢驗P值為0.045,達到了0.05的顯著水平,說明兩變量之間存在顯著性的相關關系。從各行列比例變化來看,“市區”和“城郊結合部/近郊”更多工作人員選擇了“不變或減少”,分別為62.37%和53.85%;而“遠郊/農村”的工作人員更多選擇了“增加”(53.11%)。僅從選擇“增加”的區域來看,從“市區”到“城郊結合部/近郊”再到“遠郊/農村”的比例是漸次提高的,即37.63%、46.15%和53.11%。這說明北京市勞教制度廢止后社區矯正對象增加主要集中在遠郊地區,如果排除管制、假釋人員減少的影響,這個比例應該會更高。

(二)工作負擔加重影響因素的多分類有序logistic回歸

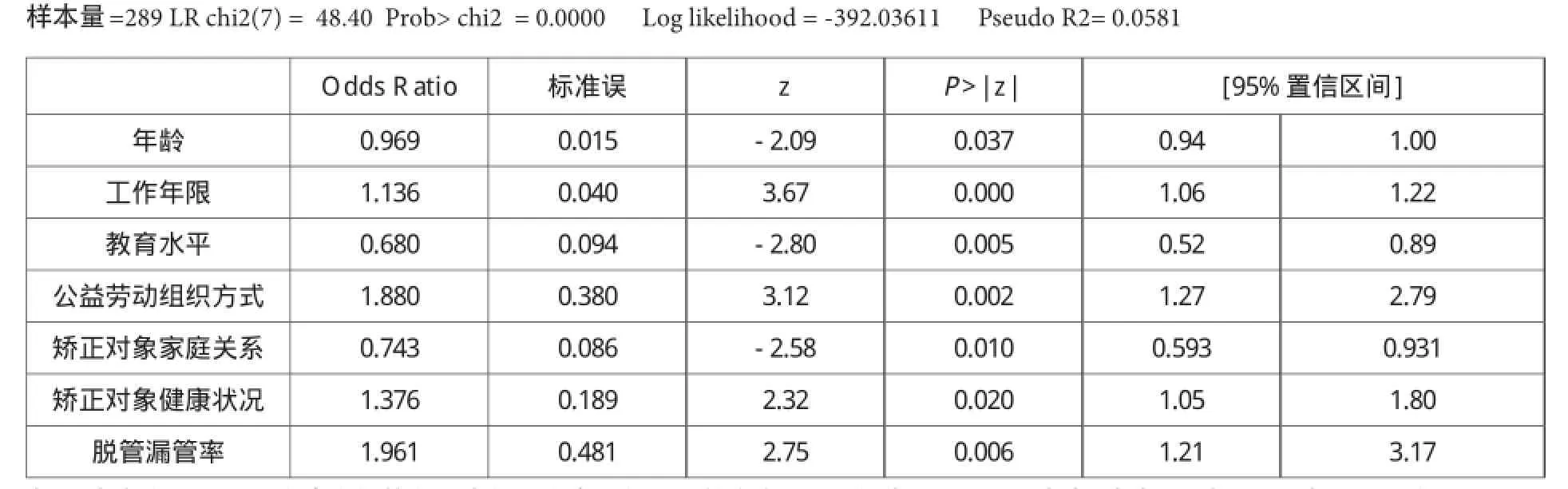

對于問題二,“勞教制度的廢止,對您的工作負擔加重有什么影響?”其影響因素可能比較多,不僅涉及一些客觀情況,也和工作人員自身基本信息、工作方式和矯正對象的一些情況有關聯。鑒于此,我們采取多分類有序logistic回歸,篩選出了對該問題具有顯著性影響的7個因素,由此建立起一個回歸模型,參見表6:

表6 工作負擔加重影響因素的多分類有序logistic回歸

從以上模型可以看出,在篩選出來具有顯著性影響的7個自變量中,除了年齡達到0.05的顯著水平,其他變量都達到了0.01的顯著水平,工作年限更是達到了0.001。其中,各因素的影響分析如下:

1.反向影響因素

年齡的Odds Ratio系數為0.969,意味著年齡每增長1歲,選擇影響增加1個等級的概率降低3.1%(1-Odds Ratio,后同)。說明在社區矯正工作中,人生閱歷有一定的影響,年齡越大越傾向于認為勞教制度廢止沒有影響。教育水平的Odds Ratio系數為0.680,說明教育水平選項中每增長1個層次,選擇影響增加1個等級的概率降低32.0%,即越傾向于認為勞教制度廢止對社區矯正沒有影響。矯正對象家庭關系的Odds Ratio系數為0.743,意味著工作人員認為矯正對象家庭關系每改善1個等級,選擇影響增加1個等級的概率降低25.7%。說明勞教制度廢止后矯正對象家庭關系越差,對社區矯正工作越是有所影響。

2.正向影響因素

工作年限的Odds Ratio系數為1.136,意味著工作年限每增長1年,選擇影響增加1個等級的概率增加13.6%(Odds Ratio-1,后同)。說明工作越久,越傾向于認為勞教廢止對工作有影響。其影響值為正向,這和年齡的影響為反向似乎有點矛盾,但其實并不難解釋,工作年限考察的是社區矯正經驗,和年齡大小不完全等同。“工作人員中有相當一部分是近年招聘的協管員,大都是40、50人員,還有一部分是這一兩年從以前的勞教系統轉入社區矯正。這兩部分人員年齡都偏大,但是社區矯正經驗相對不足”,一位區縣社區矯正相關負責人H這么談到。

組織公益勞動的Odds Ratio系數為1.880,意味著組織公益勞動社會化程度每增長1個層次,選擇影響增加1個等級的概率增加88.0%。說明組織公益勞動時越是采取社會化的方式,即同其他社會人士一起進行,對社區矯正的影響越大。而不組織、單獨進行及同工作人員一起,則影響更小。“當前組織公益勞動的工作確實相對薄弱,往往是過年過節前把大家組織起來做一些簡單的公益勞動,如清掃公園、清除小廣告……時間不長,然后領取一些節日慰問品”,F工作人員坦言。

矯正對象健康狀況的Odds Ratio系數為1.376,意味著矯正對象健康狀況每改善1個層次,選擇影響增加1個等級的概率增加37.6%。說明矯正對象健康狀況不太好對社區矯正工作不會造成太大影響。反之,如果精力充沛,可能會造成一些影響。

脫管漏管的Odds Ratio系數達到1.961,意味著脫管漏管率每增加1個層次,選擇影響增加1個等級的概率增加96.1%。說明脫管漏管率越高,對矯正工作的影響越大。出乎我們意料的是,重新犯罪并沒有達到顯著水平。在訪談中,我們找到了答案,現在很多街道社區矯正對象的重犯率大都為0,絕大部分矯正對象也很珍惜社區矯正的處遇,因此這對于工作人員的工作并沒有太大影響。但脫管漏管則不一樣,因為很多矯正對象會跨區縣流動,甚至到外省出差,這就對他們的管理帶來了較大影響。

五、社區矯正和勞教的比較分析

通過以上分析我們可以得出:勞教制度廢止確實對北京社區矯正造成了一定影響,若干因素在其中起了影響作用。接下來,我們有必要進一步探討,社區矯正和勞教這兩種矯正制度,哪種方式更加有效。這里拋開是否合法或廢止,僅從純粹的矯正方法層面進行考量。通過這種比較,我們可以探討什么是有效的矯正方法,并思考如何進一步完善北京的社區矯正。

這方面的比較,我們主要通過針對工作人員設計的問題三:“您覺得社區矯正還是勞教在思想和行為矯正方面更加有效?”共有313人回答了該問題,結果統計如下:77人(24.60%)選擇了“勞教”,236人(75.40%)選擇了“社區矯正”。

其中,約3/4的工作人員認為社區矯正更加有效。同時,雖然勞教制度已經廢止,但是仍然有約1/4的工作人員認為勞教在對罪犯的思想和行為矯正中更加有效。我們關注的是,哪些因素影響他們做出這樣的選擇。

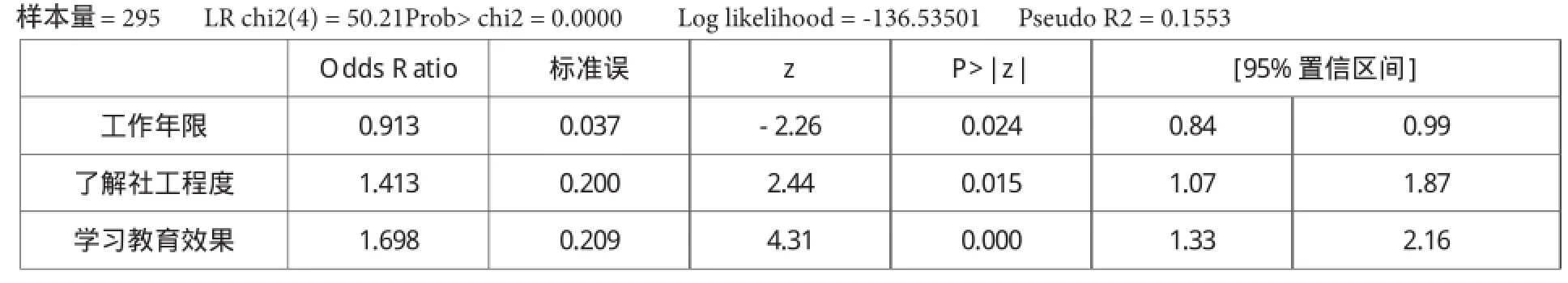

(一)二分類logistic回歸分析

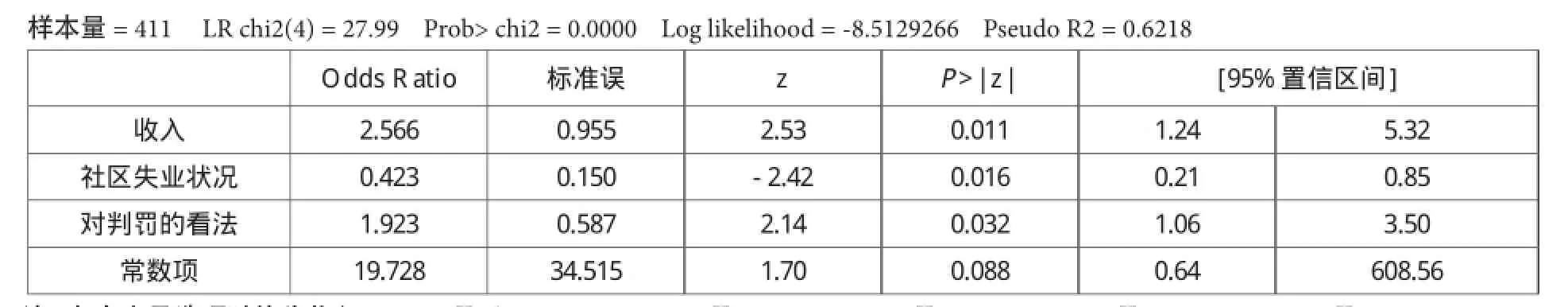

問題三只有2個選項,比較適合二分類logistic回歸分析,我們通過逐步回歸得出的模型參見表7:

表7 社區矯正和勞教誰更有效logistic回歸分析

續表

以上回歸模型中,工作年限和對社工了解的程度達到了0.05的顯著水平,學習教育效果和幫教工作對矯正對象的總體影響效果達到了0.001的顯著水平。四個自變量的具體影響如下所示:

首先,工作年限的Odds Ratio系數為0.913,意味著工作年限每增加1年,選擇社區矯正的概率降低8.7%。說明工作年限越長,反而越傾向于勞教制度。工作年限短的,更多選擇社區矯正。可能是由于在社區矯正上工作越久,越能感覺到社區矯正的難處。其次,對社工了解程度的Odds Ratio系數為1.413,意味著對社工了解程度每增加1個層次,選擇社區矯正的概率增加41.3%。即了解和掌握得越深入,越傾向于選擇社區矯正,而了解不多的工作人員則傾向選擇勞教制度。再次,學習教育效果的Odds Ratio系數為1.698,意味著學習教育效果每增加1個層次,選擇社區矯正的概率增加69.8%。表明社區矯正學習教育效果好的,傾向選擇社區矯正。反之,則傾向于勞教。最后,幫教總體效果的Odds Ratio系數為2.003,意味著幫教總體效果每改善1個層次,選擇社區矯正的概率增加100.3%。即如果工作人員認為幫教工作對矯正對象的總體影響效果較好,會選擇社區矯正。而認為效果較差的,則更多選擇勞教。

值得一提的是,“以前是否從事過勞教工作”這個變量,在問題三的logistic回歸分析中并沒有呈現出顯著性。這有點出乎我們最初的預想,于是我們單獨就這兩個變量,通過列聯表及卡方檢驗進行雙變量相關分析,結果依然是:不相關,參見表8。

表8 是否從事過勞教同傾向性列聯表分析

從上表可以看出,無論是皮爾森卡方還是似然比都沒有達到起碼的顯著性,說明這兩個變量確實是彼此獨立的。換言之,是否從事過勞教工作,并沒有帶給工作人員明顯的傾向性,他們的判斷更多受到前面logistic回歸模型中的其他因素影響。

(二)選擇社區矯正或勞教的理由

以上logistic回歸分析模型中的因素,主要是潛在影響工作人員的傾向性,工作人員甚至未能覺察到這些影響。那么,我們就需要進一步了解社區矯正或勞教中的哪些因素,使工作人員覺得更有利于提高矯正效果。

選擇社區矯正更有效選答出的主要理由包括:44.84%的工作人員選擇了“案主沒有脫離社會”、25.56%選擇了“矯正對象更認同”、20.63%認為“工作更貼近案主需求”、3.14%選擇“雙方關系更好”、另有5.83%的工作人員選擇了“其他”。在其后的空格中填答內容包括:更加人性化和法制化,及工作調整需要等。選擇勞教更有效選答出的主要理由包括:60.98%的工作人員認為“勞教所更容易監控”、17.89%認為“更有權威”、15.45%認為“更有資源”,另有5.69%的工作人員選擇了“其他”。綜合來看,選擇社區矯正的工作人員更加關注矯正對象的需求和回歸,而選擇勞教的則更強調對矯正對象的監管。

六、社區矯正對象的看法

勞教和社區矯正誰更有效,矯正對象的看法具有較高的參考價值。在對社區矯正對象的問卷中,我們專門了解了幾個方面的情況。

(一)描述性統計

對勞教制度的了解程度。480名矯正對象中,78人(16.25%)表示“非常清楚”、124人(25.83%)表示“比較清楚”、216人(45%)表示“知道一點”、45人(9.38%)表示“不好說”、17人(3.53%)表示“沒聽過”。此外,在476名回答者中有206人(43.2%)表示“不知道勞教制度已經廢止”,其余270人(56.72%)表示“知道”。

以前是否接受過勞教。480名矯正對象中,451人(93.96%)沒有接受過、18人(3.75%)接受過1次、10人(2.08%)接受過2次、1人(0.21%)接受過3次以上。

(二)原因分析

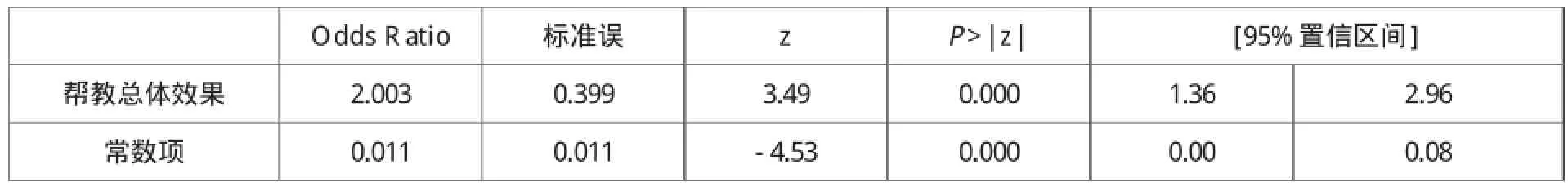

這里我們還是設計了一個0-1問題:更愿意參加社區矯正還是原來的勞教?“(0)勞教、(1)社區矯正”。回答結果可謂一邊倒,465名社區矯正對象中,僅5人(1.08%)表示更愿意參加勞教,而其余460人(98.92%)都選擇了社區矯正。

1.選擇勞教的原因

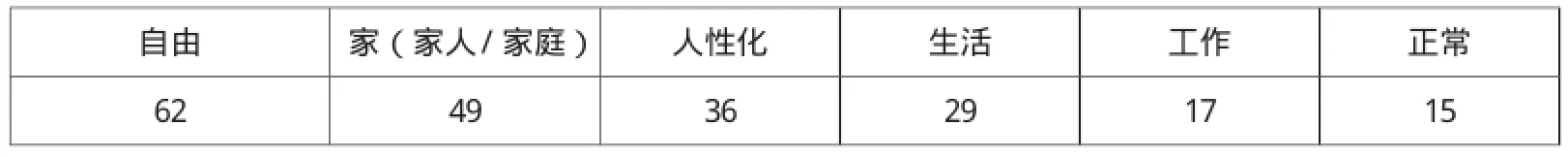

在罪犯矯正領域,我們需要關注那些少數的極端個案。因此,我們通過logistic回歸對該問題進行了分析,最終建立的模型參見表9:

表9 更愿意參加社區矯正還是勞教的logistic回歸

以上模型中,收入、社區失業狀況和對判罰的看法達到了0.05的顯著水平。

這個logistic回歸模型可以較好地解釋為什么極少數個案會選擇勞教。收入的Odds Ratio為2.566,意味著收入水平每上升1個層次,選擇社區矯正的概率增加156.6%。我們統計了選擇勞教的收入水平,普遍都比較低,平均1000~2000元/月。社區失業狀況的Odds Ratio為0.423,意味著社區失業狀況每改善1個層次,選擇社區矯正的概率降低57.7%。統計中他們所在社區的失業半失業狀態要略好于矯正對象社區的平均狀態。對判罰的看法的Odds Ratio為1.923,意味著對判罰看法認為合理方向每上升1個層次,選擇社區矯正的概率增加92.3%。統計中他們對判罰的看法大都傾向認為不太合理,有點冤枉。

綜合以上信息,再結合這幾位選擇勞教的平均年齡為47.6歲,我們可以描繪出這樣一個圖景:他們收入低下,認為判罰不公,希望從政府和社會得到補償。而社區鄰居工作生活都還不錯,加劇了他們的不平衡感。因此,寧愿選擇勞教或監獄,認為這樣可以獲得一種國家保障。

2.選擇社區矯正的理由

由于絕大部分矯正對象都選擇了社區矯正,以上模型雖然可以較好解釋選擇勞教,但卻難以全面解釋為何選擇社區矯正。作為彌補,我們在該題后面專門設計了一個開放式問題:“請簡要說說您選擇勞教或社區矯正的理由”。選擇社區矯正的人員中,共有275人填答了該題(選擇勞教的5位都沒有填答),這里主要通過詞頻統計法來展現他們給出的理由,參見表10:

表10 選擇社區矯正的理由

可以看出,選擇社區矯正的矯正對象最看重的是“自由”,接下來是和家人在一起正常地生活和工作,接受人性化的矯正管理。這里簡要歸納整理了填答內容,以使讀者更加全面地了解他們的想法。

社區矯正,首先是自由,不用坐牢,人身也不會受到侵犯,不用長期接觸其他罪犯,和正常人沒太大區別。可以合理的安排時間,承擔自己應該承擔的責任,在生活中改變自己的犯罪行為。同時,在熟悉的環境中,和家人一起生活,照顧家人,也能同朋友交往。生活和工作兩不誤,能夠發揮自己的一技之長,還能有經濟收入,減少個人和家庭的損失。

社區矯正管理也比較人性化,工作人員非常耐心、熱心,盡量幫助我們,使自己感受到社會的尊重和關懷,不被歧視。還提供一些機會,讓我們參加社區活動,對社會有所貢獻。

在社區矯正過程中,讓自己學到很多以前不知道的知識,尤其是法律法規方面的內容。教育方法非常注重實效。使自己深刻認識到曾經犯下錯誤,今后絕不再犯法。干警以身作則,幫助我們、教育我們怎樣做一個合格的北京人。因此,社區矯正非常有意義,收獲很大。

也有一些稍顯消極的看法,如社區矯正給我們保留了一絲希望,不會對人生失去信心,不會產生報復社會念頭;因為年老或生病,適合社區矯正;自己無權選擇,服從而已,無可奈何。

七、結論與討論

本研究通過問卷調查發現,北京社區矯正工作并沒有像學界預計的那樣迎來較大增長,也不是社區矯正相關管理人員描述的那樣——“沒什么影響”。調查數據假設檢驗發現,勞教制度廢止后北京社區矯正對象的數量確實有所增加,但增長的幅度并不是很大,大約在10%以內。但因近年收緊了假釋和管制,排除這方面的影響,勞教制度廢止帶來的社區矯正數量增加應該更多一些。此外,假設檢驗還發現,勞教制度廢止確實也對工作人員的工作負擔加重造成了一定影響,但也僅僅是“有點影響”。

在斯皮爾曼相關系數和列聯表及卡方檢驗下,勞教制度廢止后矯正對象數量變化與所在區域呈現出顯著性的相關關系。具體而言,遠郊的增長明顯高于其他地方。為什么不是城郊結合帶/近郊的矯正對象增長呢?按照通常的理解,應該是城郊結合帶的治安狀況更加堪憂,社區矯正對象也應增長更多。可行的解釋是,城鄉結合帶的不穩定因素主要是由流動人口帶來,為了維護首都的穩定,流動人口犯罪被判為社區矯正后一般將遣送回戶口原籍執行。“目前,咱們區外地戶籍社區矯正對象的比例為7%左右,大都是已在北京購房或多年租住房屋及連續多年參加北京市社保”,朝陽區D工作人員告訴筆者。而上海外地社區矯正對象的比例遠高于這一比例,約為32%(新航服務社W工作人員透露)。此外,北京遠郊地區很多人也會流入市區或近郊務工/就業,他們同屬于流動人口。很多研究證明,流動人口的犯罪風險更高,但遠郊人員判為社區矯正后則進入本區縣司法系統管理。因此,勞教制度廢止后北京市遠郊的矯正對象明顯增加了。

通過對矯正工作負擔加重影響因素的多分類有序logistic回歸,發現工作人員年齡越大越傾向于認為勞教制度廢止沒有影響,但是工作年限越久,越傾向于認為勞教廢止對工作有所影響。看似矛盾,其實不難理解,因為北京社區矯正工作人員隊伍中有一批招聘的40、50人員,還有一部分從以前的勞教系統轉入的大齡工作人員,他們工作經驗相對欠缺。而工作經驗豐富的工作人員,更清楚勞教制度廢止對工作帶來的影響。工作人員教育水平越高,越是傾向認為對社區矯正工作沒有影響。如果組織矯正對象參加公益勞動,更加社會化,工作人員會感覺到更大工作負擔。矯正對象方面,家庭關系越差、越是精力旺盛、跨地區流動導致脫管漏管率越高,工作人員越傾向認為勞教制度廢止對社區矯正工作有所影響。

對于學界所關心的勞教和社區矯正在輕微犯罪矯正中誰更有效,本研究通過logistic回歸分析發現,工作年限越長,反而越傾向于勞教制度更有效。但對社工了解和掌握得越深入,越傾向于選擇社區矯正。此外,工作人員認為社區矯正學習教育效果越好、幫教工作對矯正對象的總體影響效果越好,更多選擇社區矯正。而認為效果較差的,則更多選擇勞教。

在對矯正對象的調查中,絕大部分(98.92%)更愿意參加社區矯正。通過logistic回歸發現,在極少數選擇勞教的個案中,他們收入低下,傾向于認為判罰不公,而社區鄰居工作大都比自己好。通過填答內容的詞頻統計發現,選擇社區矯正的矯正對象最看重的是“自由”,然后是和家人在一起正常地生活和工作,接受人性化的矯正管理。

八、相關建議

基于以上結論,本文提出如下幾點建議:

第一,不應過分夸大勞教廢止對北京社區矯正的影響。因為社區矯正對象數量僅僅小幅度增長,對社區矯正工作負擔加重也只是有點影響,影響并不是很大。北京社區矯正還是應該按照自身發展的節奏,完善其監管措施和幫教功能。但在剛剛廢止的幾年內,應對進入社區矯正的前勞教人員有所關注。本課題在再犯風險分析中發現,這部分人員的再犯風險高于一般矯正對象。

第二,研究制定更加務實靈活的社區矯正對象居住地/工作地執行措施。既包括北京遠郊進城務工矯正對象的兩地合作監管和矯正服務,也包括非京籍矯正對象在京執行,而不是一味排斥、發回原籍。使遠郊和外省市矯正對象進入市區社區矯正系統,這樣既可以使他們的社區矯正落到實處,也可以讓他們進入明處,而不是處于隱身狀態,增加社會風險。同時,還可以減少工作人員對脫管漏管率的擔憂。

第三,加快推動社會工作融入北京社區矯正實踐。此舉可以極大增強工作人員對社區矯正的信心,因為對社工了解程度越深越傾向于社區矯正。不僅如此,引入社工也可以在很大程度上提升學習教育效果,改善矯正對象家庭關系,以及幫教工作對矯正對象的影響效果,實現矯正對象期待的“人性化管理”,可謂一舉多得。目前北京社區矯正工作人員中具有初、中級社工師的比例還僅為1/10左右,專門致力于社區矯正的社工事務所數量還極少。因此,無論是社工從業人員還是社工機構,都還有很大的發展空間。

第四,盡快在全市范圍推行GPS定位監管系統。通過GPS監控,可以緩解后勞教時代那些認為“勞教比社區矯正更容易監控”的工作人員的焦慮,還有利于社區矯正的居住地/工作地執行。同時,引入現代科技進入社區矯正監管,也可以解決國際司法社工領域長期以來的“矯正—控制”二難困境①Jennifer L Skeem, Sarah Manchak. “Back to the Future: From Klockars' Model of Effective Supervision to Evidence-Based Practice in Probation,” Joumal of Offender Rehabilitation, 2008, 47(3): 220-247.,即矯正工作人員難以真正有效結合矯正服務和控制管理兩方面的目標。落實GPS定位后,工作人員可以在很大程度上將監控功能移交給現代科技來完成,自身則抽離出來,更多提供矯正服務,落實司法社會工作的理念和方法。北京市目前已在平谷區試點社區矯正GPS定位,本次調查發現,采用了GPS的工作人員普遍覺得矯正效果得到了明顯改善。鑒于此,完全可以盡快在全市范圍推開GPS監管。

第五,對社區矯正對象進行更加全面的心理測評。對于那些更愿意在監所服刑的社區矯正對象,應加強心理輔導,并密切關注其行為,避免他們故意重新犯罪進入監所。

Impact, Transition and Policy Choices: the Questionnaire Survey on Beijing Community Correction in Post-labor Camp Era

XIONG Gui-bin

It has been nearly three years since the abolishment of the labor camp, and it is very necessary to investigate its influence on community correction in the capital, Beijing. We entrusted some staff in Beijing's judicial system to issue questionnaire, and interviewed them. Failed to realize random sampling investigation, this article could be mainly viewed as an exploratory research. Survey area covered eight districts in the city, suburb and exurban areas. Community correction offi cers completed 334 valid questionnaires, and the offenders fi nished 489. Data analysis found that the growing rate of the offenders in community correction was within 10%, and the burden of staff slightly increased. Exurban area had higher rate than the growth in urban and suburb. Logistic regression analysis showed that the deeper officers understood social work, the more confidence they had on community correction. Most of the offenders were more willing to participate in relatively free and humanistic community correction than in labor camp. Some suggestions such as integrating social work more into Beijing practice of community were given.

abolishment of labor camp; community correction; social work

(責任編輯:張會平 )

北京社科基金一般項目“勞教制度廢止后社會工作融入社區矯正‘北京模式’研究”(14SHB017)階段性成果。

熊貴彬,中國青年政治學院社會工作學院副教授,中日雙學位博士,碩士生導師,研究方向為社會政策和社會工作。(北京,100089)