鄉村振興戰略背景下我國政策性農業保險的績效評估

尤曉靜, 朱振華, 徐 杰

(1.江蘇海事職業技術學院,江蘇南京 211170; 2.南京財經大學人事處,江蘇南京 210023;3.南京財經大學金融學院,江蘇南京 210023)

隨著經濟的快速發展和政府實施的一系列減貧措施,我國已經全面消除了絕對貧困,減貧事業取得了巨大的成就。脫貧攻堅勝利之后,不斷鞏固脫貧攻堅成果,推進鄉村振興戰略實施是當下我國面臨的重要任務。農業保險是調控農業生產風險的重要手段,可為受災農戶提供保障資金,降低農業生產經營中的不確定性,在農民再生產過程中提供強有力的保障。農業保險不僅是鞏固脫貧成果的有力武器,還有望成為實現鄉村振興的助推器。我國于2007年推進農業保險補貼試點工作,2013年全面擴大試點范圍,將四川等10個省份作為績效評價試點。大范圍的推廣過程中,農業保險的實際推行效果究竟如何,是一個值得研究的問題。本研究結合我國農村地區農業保險發展的實際情況,從保障水平、政府補貼水平、發展力水平和減貧能力4個方面對我國“十二五”以來的政策性農業保險績效進行評估,以期提出政策建議,助力鄉村振興。

1 文獻綜述

1.1 農業保險的政策性補貼必要性研究

國內外學者將農業風險分為自然風險和市場風險。自然風險指因自然力無規律運動變化而危害農業生產活動和農作物生長,造成農產品質量和產量下降,從而可能給農戶帶來經濟損失的可能性大小。市場風險則涵蓋社會、經濟、政治等多方面的不確定性。Mishra認為,政府需要對農業保險進行財政補貼。Ahsan等證實,實施農業保險可以顯著增加產出,對農業保險進行財政補貼是非常必要的。在已有農業商業保險的條件下,Goodwin認為,農民在是否愿意支付保險的問題上,對待風險的態度消極,支付商業保險意愿有限。最好的方式是財政對農業保險進行補貼。Sherrick認為,把政府的農業保險財政補貼與農戶的保險參與率相結合,能夠提高農戶的風險認識、參保意愿以及參保比例。在我國自然災害多樣且災害逐步加重的情況下,農業保險尤其需要財政補貼。王麗芳以參保面積為量化考核對象,發現嚴重缺失財政補貼時,農民對農業保險需求量極低,供給曲線和需求曲線不相交,參保面積為0。政府應該對農業保險進行補貼,補貼額度為企業提供農業保險的費用與農業愿意為其支付費用的差額。包璐璐等認為,我國巨災風險分散機制不完善,當政府不參與風險分散時,保險公司的純商業化運作支出波動大,賠付缺口大,當財政為保險公司進行兜底時,財政支出相對較多,但賠付缺口顯著降低。

通過國內外專家的研究發現:農業保險單純依靠市場的力量不能實現健康良好的發展,商業農業保險在買方市場和賣方市場都不具備優勢力量,政策對農業保險的支持必不可少。此外,農業風險高損失、農業保險高費率以及農民低支付能力這三方不易調節的矛盾需要財政作為樞紐來疏通整個農業保險發展路徑。

1.2 政策性農業保險的績效評價研究

我國在2007—2015年間累計投入780多億元實行農業保險補貼,中央和地方各級財政在推動農業保險的順利發展進程中發揮了主導力量。國內學者們對政策性農業保險績效進行了探討。陳立雙等利用生產函數,發現政府在農業方面的財政支出對農業總產值的影響較大,政策對農業保險績效有顯著的促進作用。張躍華等認為,農業保險財政補貼規模要和政府財政的施政目標相符合。在績效評價方法的研究中,鄭軍等通過構建生產函數模型考察農業保險財政補貼的產出彈性,分析農業保險財政補貼的最優規模。張旭光等以第1批進入政策性農業保險的內蒙古為例,利用DEA模型對財政補貼效率進行研究,結果表明保費補貼額效率較低,在之后的補貼更應體現差異性。趙君彥等用產出導向型的DEA方法構建財政補貼農業保險的績效評價模型。黃穎用AHP法構建農業保險保費的評價指標體系,并進一步選取重要指標,利用DEA模型來研究農業保險績效問題。李婷等利用平衡記分卡原理,構建了定性指標與定量指標相結合的多層次模型,從經濟、社會、組織管理和發展潛能4個維度建立了農業保險補貼資金的績效評價框架。王立勇等借助多期DID和DDD模型等方法,從農民收入角度分析農業保險補貼政策的效果,并進一步解析保險政策效果的異質性效應和作用機制。

綜上,現有研究從不同角度考量了政策性農業保險的績效,但大多以財政補貼效率為出發點對政策性農業保險進行評價,評價維度的研究尚不充分,同時大部分研究基于單個省份的研究,對區域化的多省份比較研究較少。因此,本研究將研究維度拓寬到保障水平、政府補貼水平、發展力水平以及減貧能力水平4個方面,利用熵權-TOPSIS方法構建了政策性農業保險績效評價體系,對我國各省份政策性農業保險績效進行評估,并從空間和時間維度進行比較分析,以發現我國各地區政策性農業保險發展中的不足之處,為未來農業保險的健康發展提出政策建議,助力鄉村振興。

2 研究方法

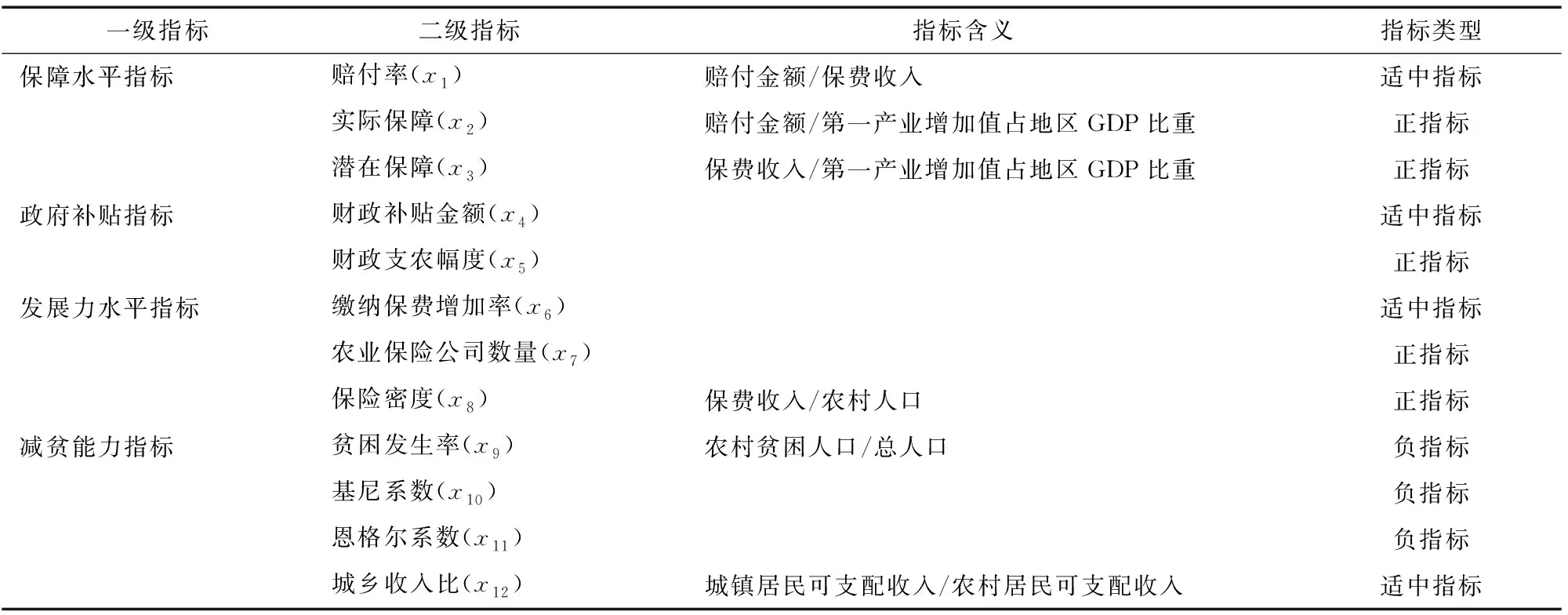

2.1 評價指標體系構建

本研究根據以下4個原則構建指標體系:(1)科學性原則。所選指標和政策性農業保險績效有緊密聯系,能反映補貼政策實施的水平和目的;并且指標的描述和含義清晰,指標配置時動靜態相結合,具有相對穩定性。(2)合理性原則。為保證體系的客觀合理性,盡量選取定量指標對保險補貼績效進行描述,指標間的邏輯關系合理,盡力通過指標描述發掘農業保險補貼的各個代表性特征。(3)經濟性原則。指標數據便于獲取和計算,考慮實行的可得性。基于以上原則和現有文獻研究,從保障水平指標、政府補貼指標、發展水平指標以及減貧能力指標4個層面來綜合分析政策性農業保險的績效問題,建立的二級指標體系如表1所示。

表1 評價指標體系建立

2.2 樣本數據

以2016—2020年貧困特征依舊明顯的24個省份為研究對象,選取歷年《中國統計年鑒》《中國保險年鑒》《中國農村貧困監測報告》等作為數據來源。根據本研究的數據類型,指標分為正指標、負指標和適度指標。其中,正指標表示數值越大越好,負指標表示數值越小越好,適度指標表示越接近某個固定值越好。因此,選擇如下3個數據處理方式對3種指標進行處理。

設有個待評方案,個評價指標。判斷矩陣為:

=()×(=1,2,…,;=1,2,…,)。

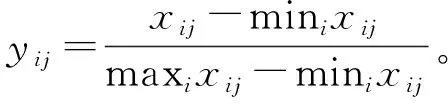

若為正指標,則

(1)

實際保障、潛在保障、農業保險公司數量、保險密度以及財政支農幅度等5個指標為正指標。

若為負指標,則

(2)

貧困發生率、基尼系數和恩格爾系數等3個指標為負指標。

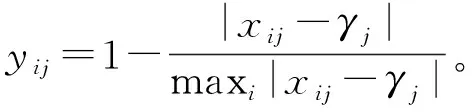

若為適度指標,則

(3)

其中,為固定值。所選賠付率、財政補貼、繳納保費增加率和城鄉收入比等4個指標為適度指標。葉明華研究發現,2004年以來我國農業保險賠付率逐漸穩定在70%,隨著承保面上升空間逐漸減小,賠付率衰減趨勢停滯。本研究的24個省份近5年保險賠付率平均為68.27%,故賠付率所選固定值為70%。各省份財政補貼額所選固定值為按比例計算的固定值。繳納保費增加率以平均值為固定值。

由式(1)~(3)對原始數據處理后得矩陣:

=()×。

(4)

2.3 研究模型

本研究利用熵權-TOPSIS方法進行績效評價,首先使用熵權法對各方案指標值賦予不同的權重,再對處理后的數據進行TOPSIS計算,得出績效得分,具體模型如下。

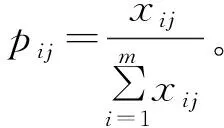

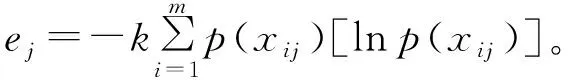

2.3.1 熵權法模型構建 本研究利用信息熵以及各指標值的變異程度來計算多指標綜合評價中的指標權重。信息熵與指標值的變異程度成反比關系,信息熵越小,對應指標所含信息量越充分,權重越大;反之權重越小。具體賦權的步驟為:計算方案下指標的指標值占指標值總和的比重。

(5)

根據信息熵得出第項指標的熵值:

(6)

設=1(ln),則有0≤≤1,得差異性系數:

=1-。

(7)

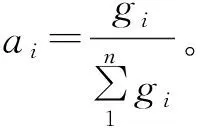

越大指標越重要。第個方案所占權重:

(8)

2.3.2 TOPSIS模型構建 TOPSIS最早使用于系統工程中,是著重解決有限方案多目標決策分析的一種技術。隨著理論外延的發展,現應用于多指標的綜合評價。評價基本步驟如下:

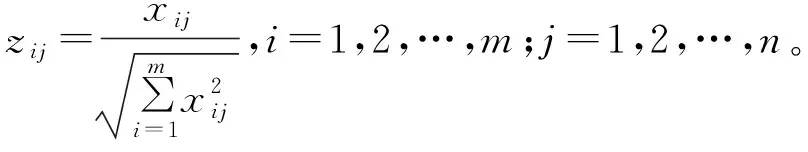

設有個待評方案,個評價指標。原始數據矩陣為=()×。

對原始數據歸一化:

(9)

得到歸一化矩陣:=()×

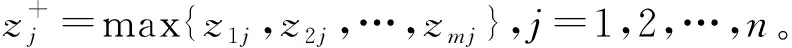

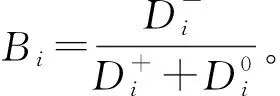

得出最優向量值和最劣向量值:

(10)

(11)

其中:

(12)

(13)

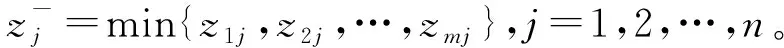

計算各評價方案與最優值最劣值的距離:

(14)

(15)

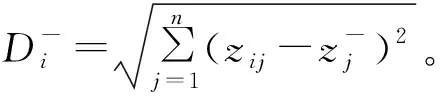

各評價單元與最優值的相對接近程度:

(16)

越大,表明第個評價單元越接近最優水平。

3 政策性農業保險績效評價結果與分析

基于以上指標體系和熵權-TOPSIS方法,根據MATLAB 軟件運算得到各省份的農業保險績效得分。參考《中國農村貧困監測報告》將24個省份劃分為東部(包括河北、遼寧、山東、海南)、中部(包括山西、吉林、黑龍江、安徽、江西、河南、湖北、湖南)、西部(包括內蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆)3個地區,分別從空間維度和時間維度對各省份和地區的政策性農業保險績效進行分析。

3.1 空間維度績效分析

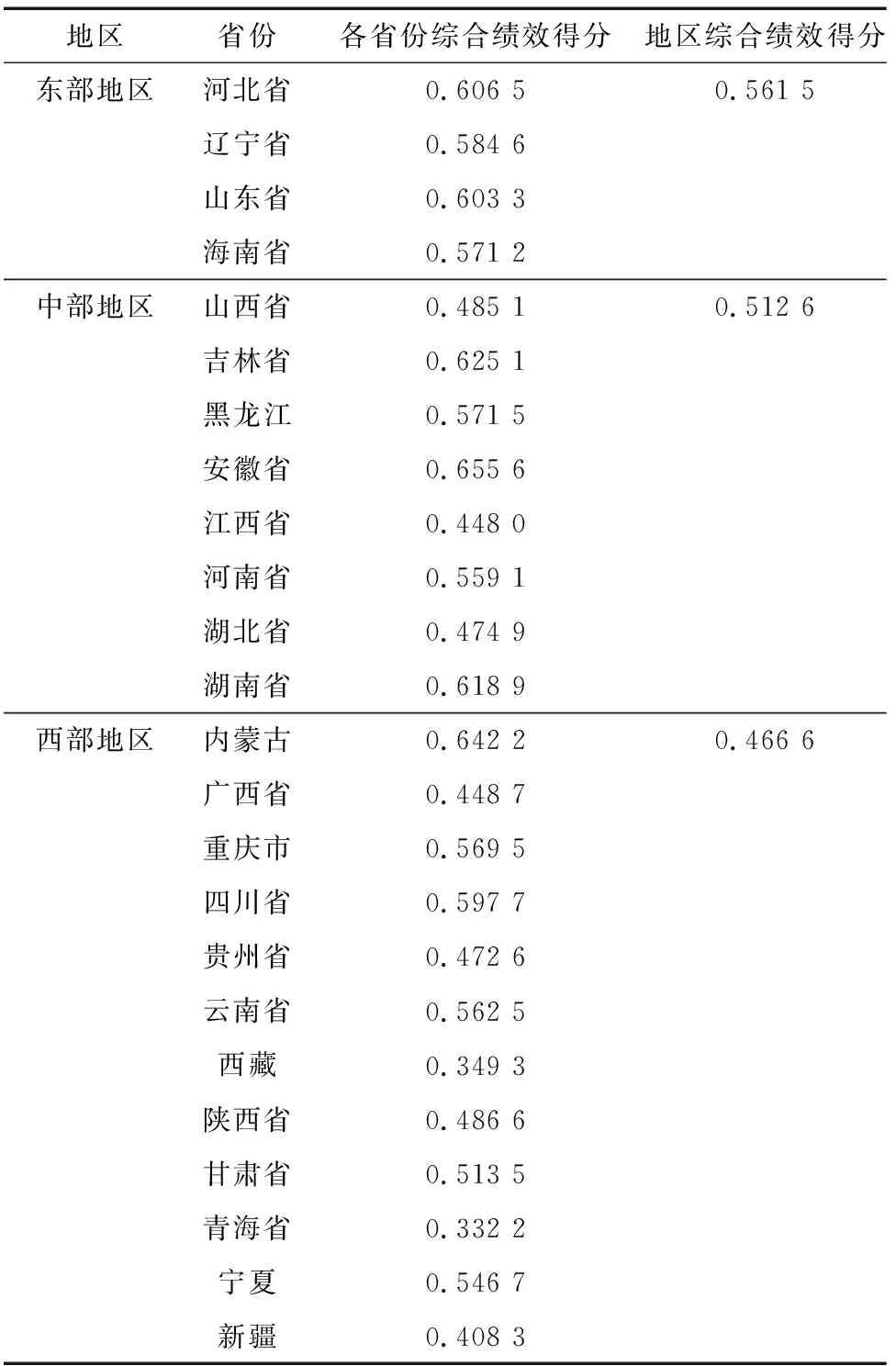

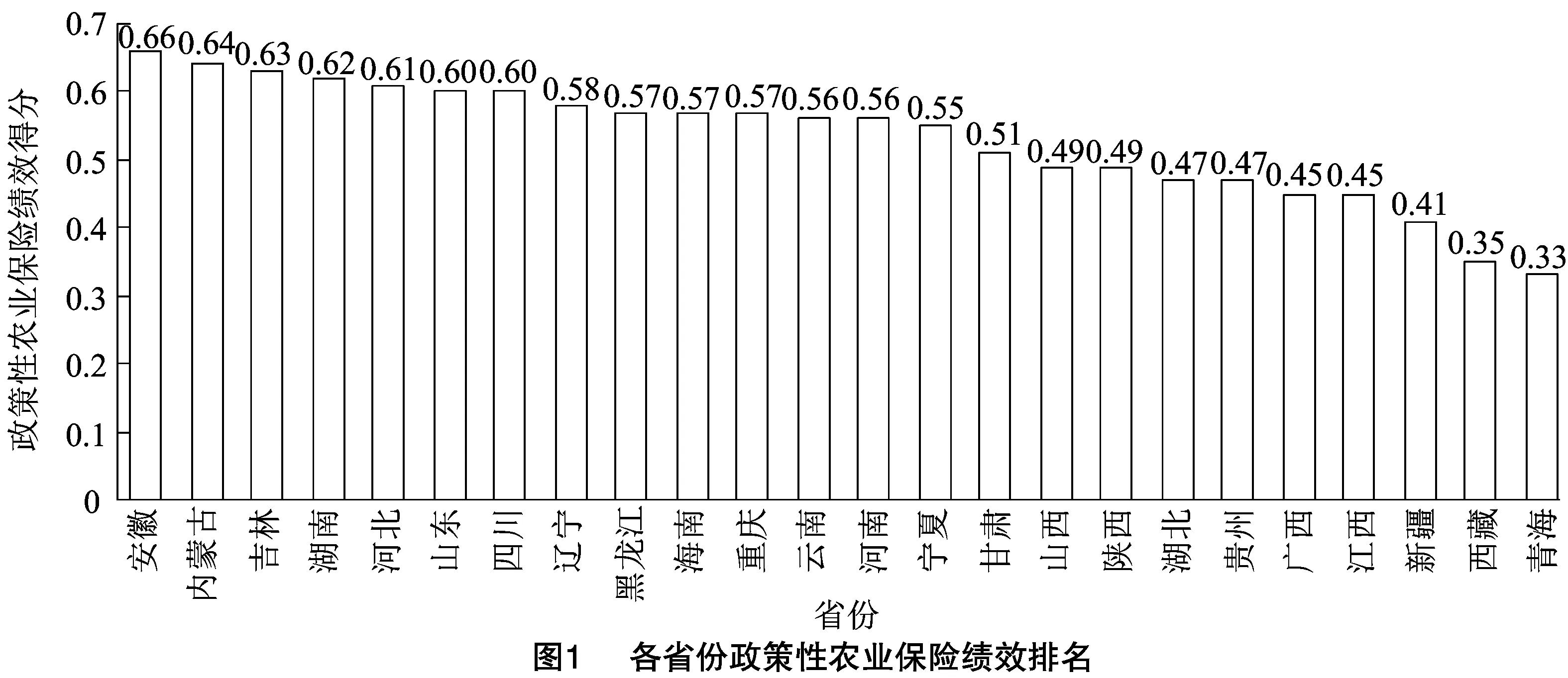

利用熵權-TOPSIS法計算正負理想解和貼近程度得到各省政策性農業保險績效得分,3個地區的最終評價結果如表2所示,排名情況如圖1所示。

從表2可以看出,東部地區在政策性農業保險綜合評價得分最高,為0.561 5;中部地區次之,為0.516 2;西部地區得分最低,為0.466 6。從各省份來看,綜合得分第一的安徽省績效評價得分為 0.655 6,得分最差的青海為0.332 2,可見我國各省份間政策性農業保險發展程度差異較大。通過圖1的具體排名可以看到,績效排名前5位的省份分別為安徽省、內蒙古自治區、吉林省、湖南省和河北省。內蒙古自治區和湖南省作為第1批政策性農業保險試點的省份,在近10年的績效表現排在第2、第3和第4位,安徽省和河北省是2008年第2批開始實行政策性農業保險的試點,在近10年的績效表現排在第1位和第5位。然后選取績效表現最好的3個省份進行詳細分析。

表2 各省份政策性農業保險績效得分

安徽省政策性農業保險績效表現最好。安徽省是我國6個糧食調出省份之一,農民人口數量多,常年糧食播種面積占農作物總播種面積的比例較高。但是安徽省地處淮河和長江流域,自然災害時有發生,農民因災致貧以及因災返貧的概率較大。為促進農業發展,提高農村居民的收入水平,當地政府以農業保險工作為重要著力點,實施一系列保險補貼政策來提高農民收入,例如2017年頒布了《關于深入推進農業保險轉型升級的實施意見》,該意見基于國家政策,并結合當地農業結構特征,決意構建多層次農業保險體系以及特殊農業產品險種。其中,安徽省長豐縣的草莓種植保險就是各險種的典型保險產品。經過各地相關部門的探索形成了主要糧食作物的“基本險+大災險+商業險”的3層次保障體系,以及特色農作物的“基本險+商業險”的保障形式,取得了明顯成效。

內蒙古政策性農業保險績效排名第二。內蒙古在發展農牧業保險的資源稟賦方面有著得天獨厚的優勢,耕地面積達92 580 km,東西跨度 2 400 km,耕地類型豐富、畜牧業發達,內蒙古每年保持飼養1.2億只牲畜的水平,是我國重要的綠色農產品生產基地。但是該地區生產方式落后,機械化水平不高,城鄉收入差異大。因此,農業保險的補貼有效緩解了兩極化的發展,穩定了農牧民收入水平,提高了農牧民抗風險能力。從2007年國家推動農業保險試點工作以后,內蒙古農業保險品種由主要糧食農作物以及單一母豬品種向其他種類農牧業產品進行擴展。內蒙古自治區不僅承保了與民生掛鉤的大宗農產品,還將溫室大棚保險及附加棚內作物保險確定為地方財政補貼險種,持續加大保險保障力度。《內蒙古自治區2017年農業保險保費補貼實施方案》進一步鼓勵農牧業產業政策具體落實、因地制宜發展農業保險。

吉林省政策性農業保險績效得分排名第三。吉林省在政策性農業保險脫貧方面的優良表現主要體現在:在2013、2016年,吉林省2次提升主糧作物風險保障金額,目前玉米和水稻的風險保障水平分別達到了0.042元/m和0.052元/m。吉林省保險業結合農村貧困地區特色優勢農產品,開展特色農產品保險,創新農村保險扶貧險種。吉林省3家保險機構與永安期貨合作,開展“保險+期貨/期權”創新試點工作,貧困地區保險公司及相關機構的覆蓋率較高。

通過分析以上3個省份的農業保險政策,可得以下啟示:首先,政策性農業保險的發展應把農業保險抵抗風險能力放在首位。大部分的經濟損失風險轉嫁給保險公司后,農民的收入波動風險大大降低。其次,農業生產具有很強的區域性,只單一對國家規定的六大基本險種進行承保,不能全覆蓋各個品種的農產品,具有局限性。這一難題的關鍵在于需要綜合考慮到農業產業結構調整以及生產成本的變化,建立保障能力動態調節機制,從內在機制的實際改善來提高農業保險產品的影響力和吸引力。各省(市、區)政府應該統籌規劃,積極引導農業產業布局區域化,依靠自身特有資源、地理環境等因素,發展特色農業保險險種,促進農業生產差異性。最后,需要建立多級的農業保險體系,圍繞創新保險扶貧產品和經營模式,必須堅持“政府主導+市場化”的農業保險扶貧機制,發揮政策性農業保險的核心保障作用。在全國范圍內建立與鄉村振興工作相適應的保險服務機制,比如“保險+期貨”模式,結合期貨公司、保險公司、保險客戶和銀行等方面的優勢資源,逐步形成具有商業、政策、合作等性質的各類保險機構共同參與的保險扶貧局面。

3.2 時間維度績效分析

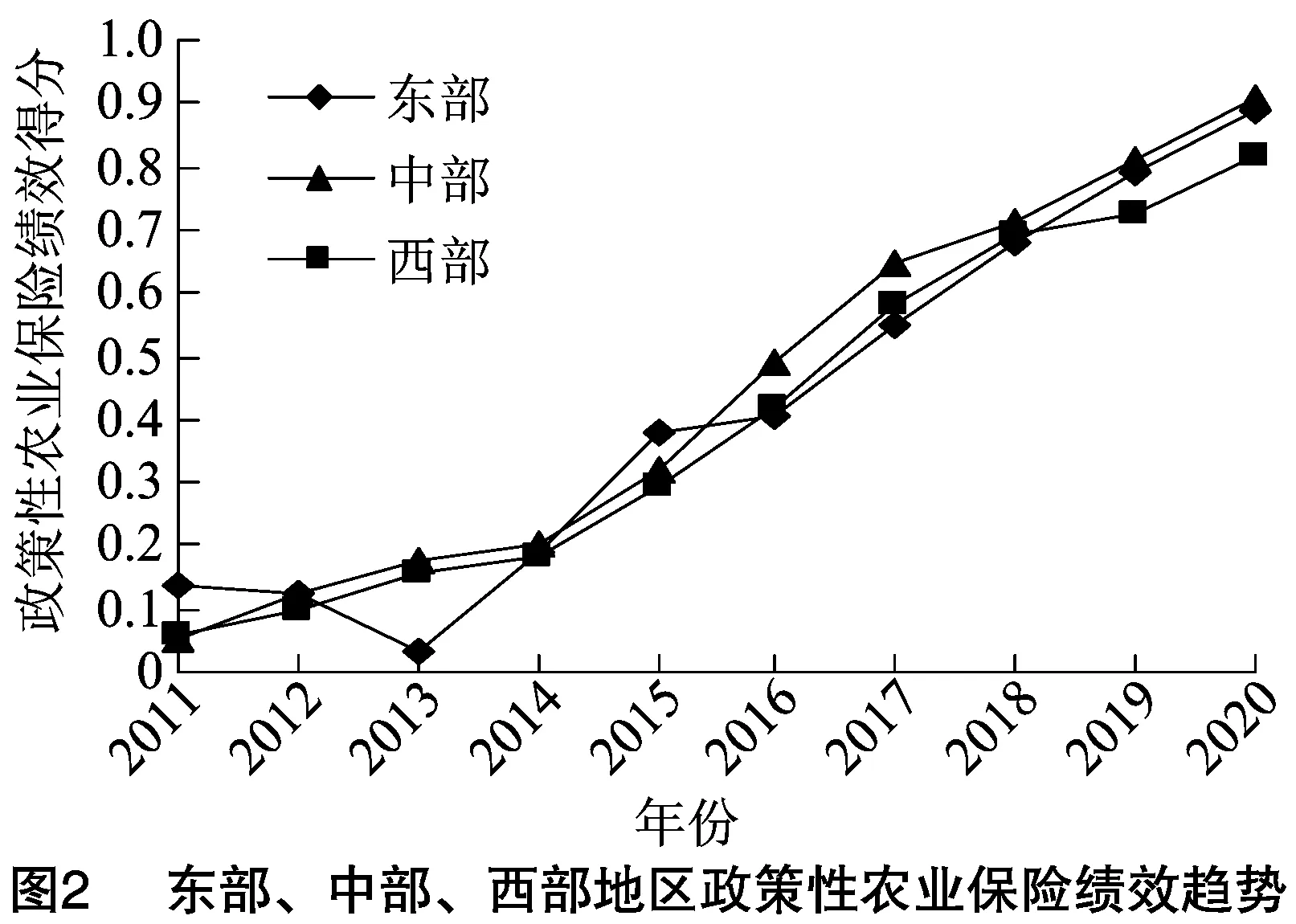

由于省份較多,本研究在進行時間維度績效分析時,將各省份分為東部、西部、中部,對績效走勢進行對比分析,探析不同地區政策性農業保險績效的差異化問題,具體績效得分和趨勢如圖2所示。

由圖2可以看出,3個地區的績效評價總體呈上升態勢,盡管東部地區在2013年績效評價得分下跌,但2014年后績效走勢良好,中部和西部地區政策性農業保險績效評價得分逐年上升,說明我國政策性農業保險發展越來越成熟。但西部地區總體走勢略低于東部地區和中部地區,西部地區政策性農業保險發展稍為落后。

東部地區政策性農業保險績效發展態勢良好。東部地區包括山東、河北、遼寧和海南4個省份。2013年東部地區績效評價分數顯著下降,通過具體分析發現:山東省績效評價分數輕微波動下滑,剩余3個省份的績效評價分數下降幅度明顯。2013年河北和海南的繳納保費增加率僅為0.063 8和0.077 0,遠低于各省份10年的保費年平均增長率0.226 9,而遼寧和山東的繳納保費增加率分別為 -0.004 4 和 -0.059 0,繳納保費呈負增長態勢。說明在這個階段,農戶對農業保險的需求不足,農民投保積極性下降,導致農業保障不足,是東部地區績效評價得分下降的原因之一。賠付率方面,遼寧省和海南省在2013年的賠付率分別為27.46%和27.78%。研究表明,農業保險賠付率在67%左右時,兼顧了商業保險公司利益和社會效益,故本研究在選擇貼近指標時,選擇的固定值為67%,這些都與農業風險的性質相關,也可能是造成績效評價下降的一個因素。在財政支持方面,除河北省財政支農增加率為0.141 7,海南和山東的財政支農上升幅度微小,僅為0.033和0.052 2,遼寧省的財政支農負增長為 -0.048 6,說明這3個省份的財政對農業補貼力度有待提高,需要不斷優化農業保險政策制度,提高補貼標準,還需要加大補貼力度,發揮財政補貼效率。

中部地區績效走勢在10年間平穩上升,2020年東部地區政策性農業保險績效評分為0.889,明顯優于東部、西部地區。中部地區的安徽省、吉林省和湖南省3個省份綜合績效在全國各省份中排名前五,但是湖北省、江西省2個省份排名靠后。中部地區的黑龍江、吉林、河南、江西、安徽、湖南和湖北都是我國主要的糧食產區。其中安徽省、吉林省、湖南省、河南省和黑龍江省政策性農業表現績效優異,評分都在0.55以上,湖北省和江西省同樣作為主糧食產區,但政策性農業保險評價績效相對較差。可以看出中部地區政策性農業保險發展水平參差不齊,差距大。

西部地區歷年績效表現幾乎都在東部、中部地區之下。《中國區域經濟高質量發展研究報告》中將我國經濟質量發展水平從高到低分為5個梯隊,西部12省(市、區)整體排名靠后,其中重慶、四川、廣西、陜西位于第三梯隊,內蒙古、寧夏在第四梯隊,貴州、云南、甘肅、新疆、西藏和青海位于最后一個梯隊。在政策性農業保險績效評分中只有內蒙古和四川省的績效表現較為優異,這2個省份是第1批政策性農業保險的試點,在發展過程中注重因地制宜發展,有效的利用財政補貼資源,在24個省份中排名前十,剩下的省份大多集中于靠后的位置。可見我國西部地區農業保險發展程度有較大差異,具有不平衡性,此種情況可能會弱化農業保險對邊遠地區和少數民族地區農業生產的支持和保護作用,有可能還會加劇區域經濟發展的不平衡。

4 結論與建議

4.1 結論

本研究從保障水平、政府補貼水平、發展力水平以及減貧能力水平4個維度選取12個影響政策性農業保險績效的二級指標,構建了評價指標體系,對2011—2020年我國24個省份的政策性農業保險績效進行定量分析和比較。結果表明,24個省份10年來整體績效逐年上升,各省份表現有所不同,績效最好的3個省份分別為安徽省、內蒙古和吉林省,但我國西部地區相對于東部、中部地區經濟發展滯后,政策性農業保險的發展也劣于東部、中部地區,中國農業保險發展程度區域不平衡性,在一定程度上會弱化農業保險對邊遠地區和少數民族地區農業生產的保護作用以及災后經濟恢復的支持作用,有可能還會加劇區域經濟發展的失衡。

4.2 政策及建議

第一,加強農業保險需求端建設。對我國政策性農業保險績效排名前三的省份進行分析可知,政策性農業保險的發展要重視保險的基本保障功能,保障是需求端建設的重要環節,充分的保障是吸引農戶投保的主要因素。當前農村人均農業保險費低,說明我國農戶對農業保險存在忽視、不接受等反面情緒,或者各地政府對農業保險宣傳不到位,沒有讓政策性農業保險真正走入每個農村家庭,造成農業保險的低需求。因此需要各地政府加強農業保險宣傳工作,使農戶了解到農業保險所帶來的福利,提高農戶投保需求,促進農業保險高效發展。

第二,改進農業保險補貼范圍。在分區域分析時可以看到,西部地區的績效表現較差,除了內蒙古地區,其他地區排名靠后,可能存在補貼范圍沒有全覆蓋,有些省份的個別農村地區政策性農業保險沒有參與到位,一部分的優惠政策可能未實現真正惠及到戶。同時對比政策性農業保險表現好的地區可以發現,在績效表現優良的省份對農村貧困地區特色優勢農產品開展特色農產品保險險種,創新農險扶貧險種,因地制宜,精準保險。

第三,完善監管評價反饋互動機制。 農業保險補貼作為政府的一項專項資金,其使用效果通常需要績效評價來進行衡量,進而對公共資源管理配置效率做出反饋。因此應逐步完善財政資金使用情況反饋機制,對各地農業保險補貼財政資金運用實況進行嚴格監控和管理,建立客觀可行的績效評價體系,并針對其中出現的問題進行及時調整。還應鼓勵社會公眾參與到政策實施評價中來,通過政務平臺的互動參與,及時了解農戶的需求以及相關政策的實施現狀,監督各級政府的助農工作開展狀況,使得各項助農措施切實惠及農戶,保障農戶的收入水平,提高其抵御風險的能力。

第四,重視績效補貼評估體系推進工作。我國在2012年就已經制定了關于農業保險保費補貼績效的評估方案,闡述了補貼績效的評估指標、評估等級、評估體系等內容,但發展較為緩慢。今后應讓各級政府以及職能部門,還有保險公司等相關方都參與到保險績效評估工作進程中來,不僅要確保數據真實有效,還要精確評估財政對農業保險補貼的績效并使評價結果公開化,讓決策部門可以及時了解政策的真實效果,找到不足之處,并在以后工作中進行改進,保障我國農業保險工作進程的持續和健康發展。