民族傳統體育文化縣域傳承研究述評

李錦鴻

廣西民族大學體育與健康科學學院,廣西 南寧 530006

民族傳統體育文化是中華傳統文化的重要組成部分,是凝聚各族人民長期交往交融的結晶。十八大以來,習近平總書記在多地考察中反復強調文化自信,而文化自信又來源于對自身民族文化的認同,重視少數民族文化遺產的保護傳承,在2021年8月國務院辦公廳印發《關于進一步加強非物質文化遺產保護工作的意見》,進一步健全非遺保護傳承體系,提高傳承水平,加大傳播普及力度,而民族傳統體育在非遺實施過程中縣域政府充當著不可或缺的重要作用。本文將通過對民族傳統體育文化在社區以及縣域層面的傳承保護實踐進行分析,進一步梳理出其研究脈絡,發現其研究存在的問題。基于此,本文以查閱圖書館和檢索中國期刊網上(1996年-2020年) 的相關研究文獻 214篇作為分析樣本,對論文發表時間、核心與非核心期刊、碩博士論文、研究分布、研究方法、研究主題方面進行了初步統計,分析非遺文化、民族體育文化中的縣域傳承的相關文獻,從理論與方法對民族傳統體育文化縣域傳承研究發展進行歸納分析,指出其未來的研究方向,以供學界同仁討論與參考。

1 整體研究情況概述及分析

1.1 民族體育文化縣域傳承研究領域年度論文數量分析

民族體育文化縣域傳承研究領域的年度論文數量統計能夠直接反映出該領域的研究力度與發展趨勢。從圖1中的論文數量曲線變化可以看出有關民族體育文化傳承研究領域的論文數量呈增長趨勢。隨著時間脈絡,縱觀其發展歷程可以將研究文獻分為三個階段:第一階段(2005年之前),這個階段是民族體育文化傳承處于萌芽時期,從分析相關的民族文化傳承文獻中發現,目前這一階段關于民族體育文化傳承的論文數量較少,主要以探索性研究為主,劉鐵梁在《村落——民俗傳承的生活空間》中闡述了村落傳承的發展,但尚未得到重視,這也是民族文化傳承探索研究起步較晚的原因之一,而該時期主要以民族傳統文化探索為主,未能對民族體育文化傳承開展深入的研究。第二階段(2005-2018年),這一階段是文化傳承快速發展時期,研究論文數量整體呈遞增的趨勢,由于2005年國家引入非遺后,大批學者們開始注重對民間民族民俗等領域的文化資源進行探索,也是開拓民族文化保護傳承發展的關鍵時期,而民族體育文化也逐漸在民族文化中占據一席之地,傳承與保護實踐也成為學者們研究方向,該時期涌現出對社區、村落、縣域等各個方面進行文化傳承研究,豐富該領域的研究成果。第三階段(2018-2020年),這一時期是民族體育文化傳承研究的快速上升期。從數據分析可得,關于民族文化縣域保護實踐的研究逐漸增多,但相比之下,民族體育文化方面研究極少,不利于其構建完整的傳承體系,主要聚焦于村落社區研究層面上,易導致研究主體過于單一,從研究理論上不利于上下層級之間的對接。

圖1 民族體育文化縣域傳承文獻研究變化趨勢

1.2 民族體育文化縣域傳承研究的熱點分析

關鍵詞主要從文獻的主題內容中概括凝練而成,可以將關鍵詞詞頻的數量變化進行定量分析,通過關鍵詞詞頻統計和共現網絡分析可以直接反映出該領域研究熱點、方向、結構等。通過文獻計量學方法對中國知網收錄的214篇關于“民族體育文化傳承研究”文獻做定量分析及統計,由圖2與表1可見,出現頻次最高關鍵詞的是傳承、非物質文化遺產、社區教育、文化傳承、社區,其中概念、現狀、問題、對策等詞頻數量較多,說明了目前研究以導向類研究占據了重要比例。

表1 民族體育文化縣域傳承關鍵詞統計

1.3 期刊與學位論文、文獻報道數量分布

民族體育文化發展研究論文的期刊分布能夠反映該研究領域的科研水平以及發展方向,由表2可知,在統計214篇關于相關研究的文章中,按核心期刊、非核心期刊、博士論文、碩士論文、報道文獻的數量分布分別進行統計。從數據中可以看出,碩博論文與核心期刊論文總計72篇,占發表文獻總量的33.6%,非核心期刊論文總量138篇,占發表文獻總量的64.5%相比,兩者相差的較大,這也說明了目前的研究成果尚未達到較高層級的研究水平,研究力度還需要不斷加強,研究問題亟需拓展創新。

表2 民族體育文化縣域傳承研究文獻一覽

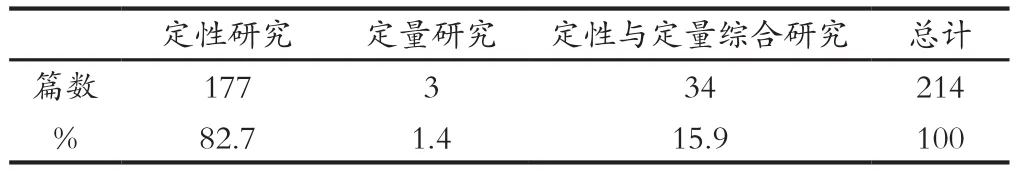

1.4 研究方法分布

目前民族體育文化縣域傳承相關研究方法大部分以事實論證為主,采用的方式以定性研究較多,主觀意識的層面較多,對于定量研究和綜合性研究較少,缺乏實地的調研的實效性。從表3可知,民族體育文化縣域傳承研究采用定性、定量、定性與定量綜合研究方法比例分別是82.7%、1.4%、15.9%,從統計的數據分析,絕大部分研究成果主要以定性研究為主,這與文化傳承研究所采用的方法大致相同,但側面也表明對于定性與定量綜合研究的不足,兩者只有相得益彰才能發揮其最大的作用。

表3 民族體育文化縣域傳承研究方法一覽

1.5 研究層次分布

從圖2研究層次來看,他們主要來自基礎社科研究,整體上集中于社科類。論文主要以社科類的基礎研究、政策研究以及職業指導為主, 分別占到62.10%、3.65%以及3.20%,而工程技術占13.70%,文藝作品占1.83%。

圖2 民族體育文化縣域傳承研究層次分布圖

1.6 研究機構分布

研究機構(組織)是指由若干人員組成的圍繞某一學科領域展開研究的機構或組織。研究機構(組織)聚集了一定數量的圍繞某一學科領域的研究者,且能夠圍繞某一個學科領域持續進行研究和產出成果。從圖4的研究單位中可以發現,對民族體育文化縣域傳承的研究單位分布較散。從數據可得,位列前三的分別是中央民族大學(4篇)、華東師范大學(4 篇)、福建農林大學(4篇)、吉首大學(4篇)等,發表的論文主要以定性研究為主,其研究問題主要圍繞文化縣域傳承的發展現狀、困境、對策等方面開展研究。

2 研究主題

通過檢索文化縣域傳承的相關文獻,對主題進行歸納、總結分析,主要從研究的非遺社區保護與傳承以及非遺縣域傳承實踐進行分析,結合不同學者進行多層面的探討,進一步提出縣域傳承的創新議題。

2.1 非遺社區保護與傳承

隨著2003年聯合國科教文組織出臺了《保護非物質文化遺產公約》,強調了非遺社區的核心地位,其中周星(2004)學者就開始從基層民間文化社區保護進行研究,提出社區保護的理念,馮敏(2005)學者在此基礎上分析了非遺社區保護的重要性與必要性。闞如良、李肇榮(2008)開始從社區傳承與旅游開發相結合進行探索,周超(2011)學者基于公約對社區非遺理念進行研究,楊利慧(2016)、安德明(2016)學者分別從非遺社區的地位界定與內涵關系進行分析,學者們逐漸開始從各領域對非遺社區傳承路徑進行深入挖掘,其中以社區參與、旅游開發、社區教育等研究內容為主。社區參與在旅游開發保護中的研究,孫九霞認為社區參與對于民族傳統文化的保護具有積極效應,這觀點具有一定的代表性,也得到了較多學者的借鑒與認可,周超、武魏魏學者分別從非遺國際法與兩者的關系中明確其關鍵的作用,鄧小艷基于文化傳承視角下,探索兩者之間的融合發展的路徑,而劉暉通過實踐驗證后發現,非遺旅游開發中存在著社區參與泛化、社區貧富分化等問題,為此,黃益軍提出從非遺旅游開發與社區參與之間構建傳承機制,鄒一婧則通過實例進一步強調其必要性。為社區旅游參與非遺傳承提供理論基礎。隨著目前傳承的方式不斷創新,研究社區傳承內容趨向多樣化,社區教育也成為了非遺傳承的研究熱點內容之一,在傳承過程中起到關鍵的作用。對此,張飛、曹能秀最先提出把社區教育服務于文化傳承,隨著文化傳承的發展,社區教育成為非遺傳承的重要節點。周娟、鮮耀認為社區教育是民族文化活態傳承的重要途徑,在文化資源傳承整合與開展中是極具重要,這一觀點的提出得到了學者們的關注,程世岳、葉飛霞基于此觀點的分析下,對少數民族非遺與社區教育的內在邏輯進行分析,探索其教育模式的變遷路徑提出相關建議,基于此,對社區教育與非遺傳承的不同見解,宋倩雯、李建攀等分別從社區教育與非遺傳承的內在邏輯性、社會教化功能、實際邏輯、優勢進行研究。

綜上所述,社區參與、社區旅游開發、社區教育等層面已經包含在社區保護與傳承的范疇,成為非遺傳承的重要途徑。從目前的研究總結出社區傳承困境,主要在其政策治理、教育發展、資金支持等方面的投入力度不足,缺乏整體性的合力,主體之間難以產生聯系,因此在社區傳承的基礎上深入研究縣域傳承變得尤為重要。

2.2 非遺縣域傳承實踐研究

對于非遺文化傳承的研究,早在20世紀80年代許蘇民學者對文化傳承展開研究,提出文化變遷發展中傳承是自然而然形成的,趙世林(2002)學者探索民族文化傳承的本質,這一觀點得到了學者們的普遍認同,隨著非遺保護公約的頒布,非遺社區、縣域都成為研究方向,其中2002年聶幼華學者就縣域層面的文化進行研究,而朱小麗(2003)是最先從縣市的民族體育開展研究,隨著韓成艷(2014)、高會軍(2016)、等學者的深入探索,開拓非遺縣域層面的新領域。

隨著非遺文化的引入,學者們更注重對民族文化非遺傳承的研究,通過人類學、民俗學等視角對社區民俗非遺文化保護與傳承實踐進行研究,其中周星、李于昆、等學者分別從非遺社區的保護理念、博物館傳承、實踐論證、基層經驗、法律文本等開展研究以上都是對社區傳承的探索性成果。隨著社區文化保護與傳承的理念不斷拓展,縣域層面的研究逐漸開展,其中韓成艷(2014)、高會軍(2016)、韓瀟(2020)等學者分別從非遺縣域實踐個案、縣域民族體育資源、縣域傳承現狀等進行分析,從收集對縣域文化的相關文獻研究發現,聶幼華學者較早從縣域文化傳承進行研究,其研究主要突出經濟與文化相結合的創新性傳承;分析民族文化縣域傳承的文本,大多以個案分析為主,從民族體育方面最先研究縣域傳承的是朱小麗、陸元兆,基于地域對縣域體育資源的特點、原則進行分析,提出旅游開發的相關建議。隨著社會的轉型,傳承的群體和區域也在不斷變化,高會軍學者進一步對湘桂黔傳承區域進行研究,總結出互利共贏、整合優勢資源、錯位發展的原則,構建縣域傳承資源群體,推動縣域傳統體育文化形成區域性聯動;從目前較為前沿的縣域研究文本中發現,縣域傳承已應用到非遺管理層面進行分析探討。在此之前對于非遺縣域理論分析尚未有完整的概念,直到2020年韓成艷、高丙中對于非遺縣域理論概念進行深入探討,結合“社區保護”的經驗以及費孝通學者的“文化自覺”的理念,進一步提出縣域實踐的議題,對縣域實踐的關鍵概念進行理論分析,通過縣域實踐有效地把各部分的社區文化傳承主體銜接起來,形成地方認同的集合體,有利于構建非遺的文化共同體。綜上所述,結合筆者實地調研發現,非遺理論研究與非遺保護實踐相脫節。具體來說,非遺理論研究以社區保護與傳承為主,而非遺保護實踐是以縣域傳承為主,前人對縣域實踐研究極少,縣域非遺保護研究缺乏理論指導,與調研發現非遺縣域實踐“自上而下”與“自下而上”對接產生脫節、對于縣政府推動非遺傳承的動力不足等實踐問題相吻合,這也證明了與韓成艷、高丙中學者所提出的非遺縣域實踐關鍵概念相一致。基于此,非遺縣域傳承實踐值得學者們深入挖掘研究,提高民族傳統體育在非遺傳承過程中的整體性合力,為促進其發展提供理論支撐。

3 研究評述

目前國內對于民族體育文化縣域傳承的相關研究較少,隨著國家非遺概念的引入,非遺文化傳承保護成為學者們研究的重要內容,民族傳統體育文化作為民族非物質文化遺產的代表之一,其保護與傳承的方式在不斷轉變,研究內容從社區保護實踐逐漸趨向縣域傳承實踐,研究視角從單一轉向多元化,通過分析得出以下研究結論:對于文化傳承的主體內容研究,從非遺保護概念的引入,對于非遺傳承是基于民俗村落社區展開研究的,對于縣域與社區保護實踐主要從社區參與、社區教育、社區旅游等路徑,該階段主要借鑒國外的非遺社區保護的經驗進行探索性研究。隨著“土風計劃”的試點實施成功,村落社區也成為了傳承的主要載體,為我國傳承與保護非遺資源提供經驗借鑒,進一步推進非遺文化傳承研究落實到村落社區等民間傳統文化上,隨著傳承的方式不斷變化,傳承的群體和區域也在不斷擴展,研究從社區逐漸過渡到縣域層級。為此,韓成艷、高丙中學者在社區保護的基礎上,對縣域實踐的關鍵概念進行分析。通過檢索文獻與實地考察發現,目前非遺理論研究大多以社區保護與傳承為主,而非遺現實保護實踐是以縣域傳承為主,前人學者對縣域實踐研究極少,縣域非遺保護研究缺乏理論指導,導致了非遺在傳承實踐過程中“自上而下”與“自下而上”產生脫節、對于縣政府推動非遺傳承的整合力度不足等問題,進而影響著民族傳統體育文化傳承發展,這是值得深入探討的研究問題。

隨著非遺熱的快速興起,非遺傳承研究內容呈現出多元化,主要集中于對村落社區文化傳承的現狀、路徑、機制等方面進行研究,研究內容之間缺乏一定關聯性,研究方法以定性分析為主,缺乏實踐性的研究成果,對縣域傳承實踐的研究重點,必須從縣域傳承的定位入手,理解其所處非遺傳承的位置,自下而上把縣級、鄉鎮、村落(社區)之間的傳承聯系起來,研究其傳承之間的影響因素進行分析。通過宏觀分析非遺傳承從國家、省級、市級與縣域之間的傳承聯系,找到縣域傳承的傳承模式,分析其傳承聯系存在的問題,找到針對其研究的新方向。從研究視角層面分析,主要以散點研究為主,缺乏對其各領域視角的持續研究,未能對該領域進行深入挖掘,缺乏跨學科穩定的研究群體。

4 研究展望

4.1 加強多學科視角相融合研究

在研究視角上從整體層面思考并挖掘民族傳統體育文化在不同視角下存在的現實問題,結合多學科的研究理論與方法,打破學科故步自封、畫地為牢的狹隘意識,把學科界定不清晰、在夾縫中求生存的尷尬轉化為跨學科或超學科的優勢,加強多學科之間的交流融合,從宏觀、中觀與微觀進行構建理論分析,尋求合作同時借鑒于不同學科的新理論新成果,為民族傳統體育文化傳承研究與實踐創造發展機會。比如:借鑒于民俗學、人類學的理論知識,探索民族傳統體育文化傳承中從“俗”走向“民”的研究轉向,其中包含了人的行為習慣、思想意識、道德情感等,探索其背后存在的社會動因。

4.2 順應時代發展明確研究議題

在研究內容上應立足于民族傳統體育發展的現狀,首先重點應從表象研究轉向內在研究,強調從服務國家需求轉向服務于民眾需求。比如:從人類學、民俗學等學科理論借鑒,結合“人”的本質特性出發,應從民族傳統文化項目、三月三等節慶個案研究轉向到“人”的深層次研究上,在理解民眾的思想情感、行為習慣等方面,挖掘其背后的社會內因,此外還可以迎合時代發展,依托于“互聯網+”、數字化、人工智能等新理念新技術,開拓民族傳統體育文化傳承的創新發展思路,對其保護實踐起到積極的促進作用,是值得深入研究的新議題。

4.3 轉換研究范式相結合研究

在研究方法上從文獻研究到田野實證的轉變,借鑒人類學、民族學、民俗學等不同領域的研究理論與方法,在縣域傳承實踐研究中,深入到田野研究,比如:李志清(2008)、胡小明(2010)、萬義(2010)分別從侗鄉搶花炮、黔東南獨木龍舟、侗族舞春牛等所采用參與式觀察、深度訪談等開展的田野調查方法,基于前人所運用的研究方法,從整體來看,目前民族傳統體育對于社區與縣域保護實踐的田野調查研究較為不足,部分研究尚存在“走馬觀花”的現狀,難以真正嗅到“田野芬芳的氣息”,基于此筆者認為應從自身研究實踐及研究案例出發,探索出自身特有的方法體系運用在民族傳統體育縣域傳承研究上,促進民族傳統體育文化傳承與發展研究具有重要的意義。