重慶中心城區道路交通“首堵”問題分析與對策建議

謝曉忠

(重慶市市政設計研究院有限公司,重慶 400020)

0 引言

“首堵”,起初源于新聞媒體對早期首都北京交通擁堵難題的描述,且一度被國內學者引申為經濟學現象專用詞。自重慶“首堵”首次從滴滴出行《知道——中國智能出行2015 年大數據報告》[1]進入大眾視野以來,重慶中心城區交通擁堵排名逐漸成為各新聞媒體與重慶市民關注的熱點。高德地圖《2020 年度中國主要城市交通分析報告》[2]顯示,全國50 個主要城市(主要包括直轄市、省會城市以及部分副省級城市)當中,重慶中心城區城市路網高峰行程延時指數排名第一,各新聞媒體再度將重慶列為“首堵”城市,引發社會討論。

1 道路交通運行變化分析

1.1 道路交通運行情況

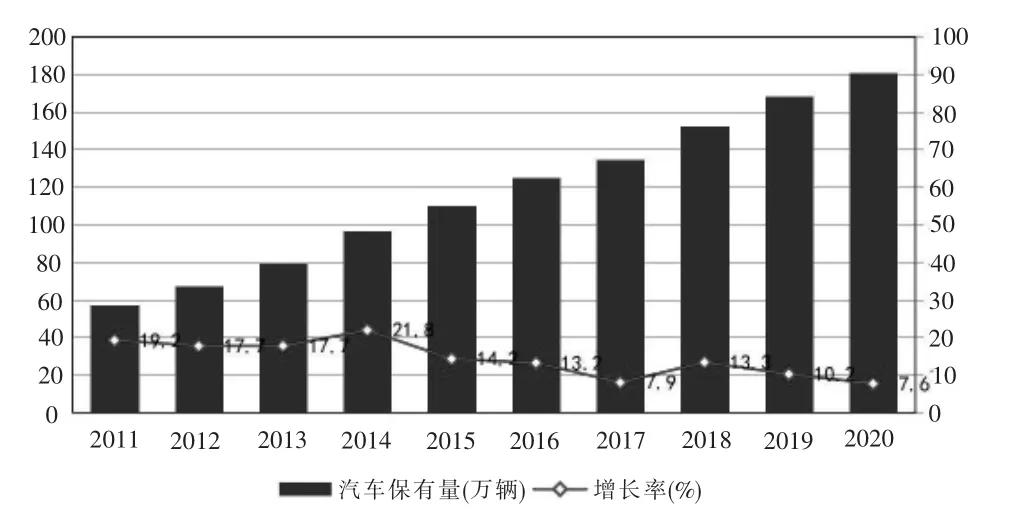

截至2020 年底,重慶中心城區機動車保有量209.1 萬輛[3],其中汽車保有量180.8 萬輛。近十年重慶中心城區汽車保有量由2011 年的57.2 萬輛增長至2020年的180.8 萬輛,增幅超2 倍(年均增長率超14%),呈現“爆發式”增長(圖1)。

圖1 近10年重慶中心城區汽車保有量增長情況

受疫情等因素影響,2020 年下半年,重慶中心城區高峰小時城市道路交通運行平均車速為22.4km/h,較2011 年的29.4km/h 下降7km/h,下降幅度較大。

1.2 道路交通擁堵變化趨勢

2020 年,重慶中心城區擁堵里程分別為早高峰148km(同比減少20km,減幅11.9%)、晚高峰180km(同比增加6km,增幅3.5%);擁堵時長分別為早高峰44.6min(同比減少2.8min,減幅5.9%)、晚高峰55.2min(同比增加2.3min,增幅4.3%),現狀早、晚高峰小時道路擁堵里程、擁堵時長均呈現明顯的“早減晚增”態勢。

2 “首堵”發展形勢分析

2.1 “首堵”民眾關注度分析

基于網絡媒體言論熱度提取與聚類分析,系統性分析市民對“首堵”的關注程度及情感傾向,多方面剖析市民對交通擁堵問題的關注重點。

(1)擁堵排名的關注熱度持續降低。基于高德地圖各年度《中國主要城市交通分析報告》發布后2 個月以內的網絡平臺討論,利用熱度分析模型,2020 年市民對擁堵排名的關注熱度整體降低近80%,關注熱度顯著降低。

(2)城市交通問題關注度逐年上升。基于重慶網絡問政平臺,近五年涉及交通的相關問題猛增近一倍,其中2020 年交通運行相關言論占總言論數比例為38%,較2016 年的22%,年均增長4%。

(3)道路運行、公交、停車成為關注重點。基于聚類分析,交通言論主要集中在道路運行、公交、停車三方面,其中與道路運行相關的話題數量最多,占比為46.4%,公交相關話題占比為32%,停車相關話題占比為17%。

2.2 “首堵”排名評價標準分析

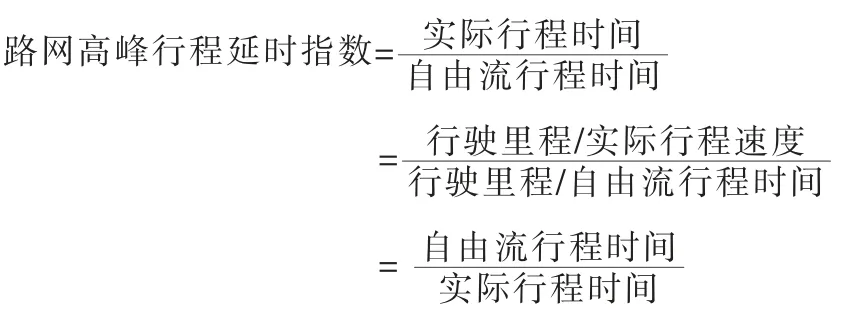

(1)擁堵排名標準與指標。高德地圖、百度地圖[4]等均以路網高峰行程延時指數[5]作為交通擁堵排名的指標。路網高峰行程延時指數通常指城市居民平均一次出行實際行程時間與自由流狀態下行程時間的比值,即:

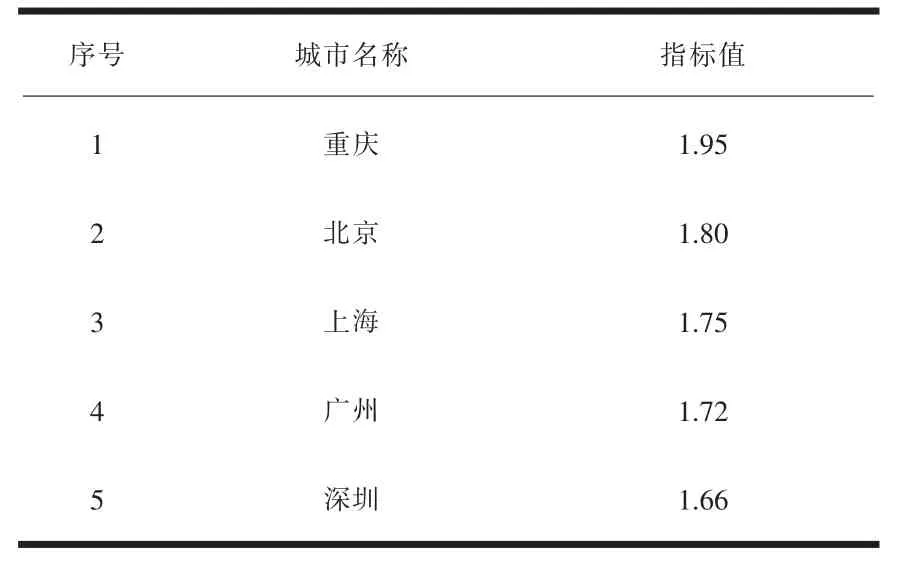

高德地圖以全國超350 個城市路網交通大數據為樣本,基于交通行業浮動車和5 億用戶數據,得出2020 年重慶中心城區路網高峰行程延時指數1.95,明顯高于北京、上海、廣州、深圳等一線城市(表1)。

表1 高德地圖主要城市路網高峰行程延時指數

2021 年3 月1 日,重慶中心城區基于“14+1”橋隧通道,正式實施為期一年的高峰時段錯峰通行方案,結合高德地圖道路交通擁堵延時排名,3 月重慶在錯峰時段實時路網高峰行程延時指數排在15 名之外。

(2)重慶“首堵”排名偏高原因分析。城市交通擁堵排名計算標準決定了重慶排名偏高。通過路網高峰行程延時指數計算關系轉換,在高峰期實際行程速度同等條件下,自由流行程速度指標值越大,其路網高峰行程延時指數越大,交通擁堵排名越靠前。

國內行業機構用于分析的樣本車輛數據主要為車載導航數據,其數據主要采集于城市骨架路網。由于重慶中心城區明顯的山地地形特征,城市道路資源相對有限,骨架路網建設標準高,互通立交比例高(242 座),故而骨架道路平均自由流行程速度相對更高。因此,即使重慶與其它城市的高峰運行平均實際行程速度相同(即分母數值一樣),但由于平均自由流行程速度指標值更高(即公式中的分子更大),也會使得擁堵指數的數值更大,擁堵排名靠前。

3 交通運行中存在的主要問題

3.1 小汽車增長是引發交通擁堵的“源頭”之一

除汽車保有量年均增幅超14%的較高增長率外,重慶中心城區個體機動化出行依然保持分擔率35.3%,內環以內車輛聚集度高,工作日汽車使用量已達100.3 萬輛,并仍以年均8.8%的增速增長。同時,外地車使用率占比也居高不下,內環以內區域外省籍車日均汽車使用量達10.1 萬輛,占總量的10%。隨著社會經濟發展、汽車利益釋放以及居民生活水平提高,民眾在抱怨堵車的同時,卻并不愿減少自己用車,“打醬油也要開車”現象成為擁堵原因之一。近年來,對照重慶中心城區城市道路建設速度年均增長4.6%(不足汽車保有量增長速度的三分之一),依靠交通基礎設施建設來緩解城市交通擁堵的方式難以為繼。

3.2 城市交通擁堵排名倍受爭論,權威性不足

當前,城市交通擁堵的客觀評價與對擁堵的主觀感知程度難以對應起來,“我們的城市竟然沒有上榜,這不科學! ”等言論在部分城市被廣泛認同,國內對于擁堵程度的評價暫無統一定義。一方面,由于各行業機構報告的數據定義和采集標準不一,路網高峰行程延時指數的指標值與排名各不相同,以2018 年第三季度為例,重慶中心城區高德地圖指標值為1.87,排名第4,百度地圖指標值為1.83,排名第5;另一方面,路網高峰行程延時指數是縱向比較的結論,因為指標計算時的分母并不一樣,則將各城市作橫向比較并不客觀。

3.3 “首堵”評價不全面,但仍反映當前的突出矛盾

對城市建設及其管理者來說,比關注指標和排名更重要的是對本地治理措施的反思,從異地先進經驗中收獲經驗與啟示,進而調整和完善相關交通管理措施。結合網絡數據調查市民對于因交通擁堵產生的道路、公交、停車等各種問題的看法,表明大數據已經開始扮演越來越重要的角色,正在成為相關領域社會治理的幫手。透過城市擁堵排行榜,可以看出大數據在城市交通管理中的作用正在逐漸顯現。在這次發布的榜單中,曾是擁堵榜單TOP10 的深圳就得益于智能交通管理系統,確保了精準發現異常堵點后第一時間出警干預,成功摘掉了其“堵城”的帽子。在傳統的“城市擁堵延時指數”之外,高德地圖進一步將地面公交等相關指標納入,綜合評價交通健康指數,這些清晰充足的數據成為城市交通的一面鏡子,對交通規則的制定、道路的規劃調整、市民的出行,都具有參考價值。

3.4 因“首堵”折射的各種交通問題值得深思

交通建設與管理方面,路網規劃不合理,快速路不快,道路繞行距離較遠,核心區道路基礎設施破損嚴重。其中,交通管理不足是市民反映最為強烈的問題,占道、占路停車以及占道施工、三輪車隨意行駛、商販非法占用道路治理不足等問題突出。公共交通方面,軌道交通與地面公交換乘不便,地面公交候車時間過長、高峰期擁擠嚴重是市民關注的重點問題。

4 對策建議

4.1 推動編制城市交通發展白皮書,超前謀劃交通發展方向

在當前城市規模擴大與交通發展形勢下,交通擁堵問題已嚴重影響到城市高質量發展進程。城市交通發展白皮書作為政府制定的施政綱領及政策導向,既是指導近遠期城市交通規劃、交通政策和實施計劃制定的綱領,也是政府在發展交通方面對廣大市民的承諾。結合新時期重慶國土空間總體規劃、綜合交通體系規劃以及“十四五”建設規劃,緊扣“成渝地區雙城經濟圈”“雙核”的戰略部署與主城都市區“一小時通勤圈”發展目標,推動編制《主城都市區交通發展白皮書》,制定中長期城市交通發展與交通緩堵政策,明確未來城市交通發展目標、愿景、戰略任務、重大政策,可為下一步交通緩堵工作明確方向。

4.2 持續開展城市交通緩堵工作,努力提升緩堵工作成效

在研究道路交通擁堵問題時,絕大多數人通常將主要矛盾集中在城市道路建設上。近年來,重慶中心城區持續投入數百億元開展道路建設,城市道路網結構持續完善,核心區規劃道路實施率達75%,已相對較高。在綠色發展、綠色交通發展要求下,依靠大規模城市道路建設增加交通供給,緩解交通擁堵難以為繼。2017 年,重慶正式實施了《主城區“內暢外聯”三年行動方案》,政府對城市交通開展了超前力度的科學有效綜合治理,圍繞“功能布局優化、基礎設施建設、公交提升提質、管理挖潛增效”四大方面實施工作,集聚了主要行業主管部門、研究單位以及國內外專家的智慧,幾乎涵蓋了當前所有主要緩堵有效措施,是一套“組合拳”,且實施四年來,在交通需求持續大幅增長情況下,道路交通運行車速仍基本保持平穩,交通擁堵惡化的趨勢得到了初步遏制。若能有條不紊執行與推動,交通緩堵成效必將日益顯現。

4.3 科學實施小汽車使用管控,合理控制交通出行需求

重慶中心城區2018 年實施了 “一禁三限”(嘉陵江大橋禁止通行,渝澳大橋、黃花園大橋、嘉華大橋按照尾號限制通行),內環以內高峰運行車速同比提升1.1km/h,私家車出行強度下降2%;2021 年進一步實施“15+1”高峰時段橋隧錯峰通行方案(即15 座橋梁及真武山隧道),內環以內高峰運行車速提升3.7km/h,私家車出行強度下降9.4%。兩階段的交通需求管控措施取得了預期效果,得到了廣大市民的支持。在小汽車出行持續增長、疫情防控復雜變化的形勢下,可進行效果與輿情分析,進一步深化下一步交通需求管控措施,包括深化研究橋隧錯峰通行方案,如擴大錯峰范圍、延長錯峰時段等,進一步強化橋隧錯峰實施效果;豐富交通需求調控內涵,多措并舉、綜合施策,開展試點擁堵收費、限購,探索小汽車使用頻率與機動車保險優惠減免掛鉤等多項交通需求調控策略,制定相關實施方案。

4.4 加快建立智慧交通管理平臺,強化多源大數據整合

針對國內行業機構交通擁堵排名引發的爭議,除排名標準、指標的不全面、不客觀以外,各城市自身交通大數據平臺的監測與評估能力不足也是其中的一個主要原因。總體來看,當下城市可以利用的數據源眾多,包括城市用地、道路、公交、停車等交通基礎設施,手機信令、APP 位置服務(LBS)、公共交通刷卡與GPS、出租車和網約車以及道路RFID、卡口、監控等交通運行數據,涉及規劃、交通、建設、管理、運營等眾多行業主管部門與企業。目前,雖然重慶的規劃、建設與管理等行業主管部門各自均建設有自身的交通大數據平臺,但樣本不一,指標各異且各自獨立,缺少統一管理,規范性差,“信息孤島“現象嚴重,結果權威性難以服眾。重慶尚未建立一套整合多源數據的智慧交通服務平臺,亟待強化部門間協同配合,共建共享,圍繞跨領域業務綜合應用、整合共享能力提升、政企數據融合應用等方向,積極探索交通運輸大數據融合應用新模式,有力有效有序、創新科學合力地推進城市交通服務大數據應用工作。