產權殘缺的折價效應及影響機制:基于秦皇島市“小產權房”交易價格的研究

秦 波,郝美竹,楊 瑩

(1.中國人民大學公共管理學院,北京 100872;2.秦皇島市山海關區自然資源和規劃局,河北 秦皇島 066200)

1 引言

中共中央要求堅持“推進以人為核心的新型城鎮化”,并反復強調“房住不炒”。但是不少城市房價依然高企,住房供需結構失衡以及居住空間分異等問題仍然嚴峻[1]。一部分中低收入家庭難以支付正規住房的價格轉而尋求“小產權房”[2-3],相關交易屢禁不止。“小產權房”市場是多種因素共同作用的結果,城鄉二元土地制度下農地逆行定價、征地補償標準偏低是“小產權房”存在的制度根源[4];村集體、農民、開發商、購房者等利益主體的逐利和分利是“小產權房”市場的重要推動因素[5]。

“小產權房”作為非正規住房中的一種典型形式,研究其背后產權殘缺的折價效應及影響機制,對于深化不動產交易價格理論以及應對“小產權房”的問題具有重要意義。諸多學者從產權理論[6]、博弈行為[7]、社會資本[8]、帕累托改進[9]等理論視角,探討“小產權房”的形成、影響與應對政策,但受限于數據獲取,關于產權殘缺折價效應的定量研究有限。住房的使用價值可分為對物理空間的使用和對公共服務的使用[10],既有研究大多測度住宅物理特征對“大產權房”價值的影響[11-12],少有研究剖析公共服務的影響。而城市中公共服務的獲得通常與“大產權房”相連,例如“小產權房”持有者往往難以享有所在學區的基礎教育資源等。總體而言,已有文獻存在以下不足:一是探討“小產權房”交易價格影響因素的研究相對有限,比如區位、鄰里、結構等物理因素如何影響“小產權房”交易價格,及學區房等公共服務如何影響交易價格[13-15]?二是關于“小產權房”的研究多集中于理論層面的探討和案例分析,定量研究較為有限。目前鮮有文獻清晰測度產權殘缺導致交易價格的折價,對于折價機制及其構成更是缺少研究。

本文基于河北省秦皇島市三個市轄區2016—2020年1 000個“大”“小”產權房交易數據,控制建成環境等其他因素,考察產權殘缺在住房價格中的折價效應,進一步從產權視角厘清影響機制,并重點以教育資源差異引致的折價為例探討產權殘缺對使用價值的折價機制,從而為理解和應對“小產權房”問題提供政策依據。

2 理論分析及研究假說

2.1 “小產權房”的交易價格

快速城鎮化進程中,住房供應能力往往受到挑戰,難以負擔正規住房價格而居住在“小產權房”等非正規住房中的居民數量迅速上升[16]。外來流動人口的住房支付能力受其收入水平制約普遍較弱,多傾向于選擇價格低廉的住房。既有實證研究也揭示“小產權房”持有者動機中,價格低是最重要的原因[17]。商品房交易價格受到諸多宏觀和微觀因素影響,宏觀因素包括土地出讓方式、土地供給彈性、居民收入水平、交通基礎建設和城市吸引力等[18-22];微觀因素包括建筑因素、綠化率、到 CBD 距離、距地鐵站距離、學區等[23-24]。微觀層面的研究關注具體住宅的價格決定因素,Hedonic特征價格模型是較為常用的模型,認為住房價格受結構特征、鄰里特征和區位特征的影響[25]。這些特征同樣是“小產權房”價格的重要影響因素[26],但限于數據獲取,“小產權房”交易價格的影響因素缺少實證研究。據此,本文提出研究假說1:房屋的結構特征、鄰里特征和區位特征對“小產權房”交易價格存在顯著影響。

2.2 產權殘缺的折價效應

產權殘缺是與產權完整相對應的一個概念。產權是以所有權為核心的一種權利,一項資產的完整產權包括使用權、收益權和轉讓權等。德姆塞茨認為產權殘缺是“完整的產權權利束里有一部分被刪除”,排他性和可讓渡性是其中較為重要的兩種權利[27]。“小產權房”作為在集體土地上建設的、未繳納土地出讓金等費用、面向社會公開銷售的房屋,其產權主體存在多元化的特征。土地使用性質和用途改變的權力在政府,集體土地的名義所有權在村集體組織,具體使用權在農民,面向社會公開銷售后,實際使用權在住房持有者。“小產權房”的產權對于任一主體而言都是不完整的。同時,“小產權房”的產權證不具備國家認可的法律效力,也不能合法轉讓過戶,這些管制使得“小產權房”的排他性、使用權、收益權和轉讓權都存在殘缺。

“如果最有價值的用途被限制,或者其轉移被法律以某種方式限制,一個物品的價值就將下降”[28],產權的完整性會影響產權主體對資源價值的預期,產權完整性越高,產權所有者可以獲得的住房收益越接近完整產權的收益[29]。據此,本文提出解釋產權殘缺折價效應的概念框架:產權殘缺會使“小產權房”住宅價值受到折損,既包括房屋的投資價值,也包括房屋的使用價值,其中,對使用價值折損的作用路徑可以分別從供給側與需求側兩個角度進行解釋,并由此討論產權殘缺對住房結構特征、鄰里特征與區位特征等特征價格因素潛在的影響效應。

(1)供給側:產權殘缺、住房供給質量與結構、鄰里特征。產權殘缺通過影響“小產權房”住房供給質量影響其使用價值,現實表現為住房的結構特征與鄰里特征等特征價格因素上存在折價。首先,“小產權房”所占土地的所有權為集體所有。“小產權房”往往由村集體建設或委托給房地產開發商建設,共有屬性導致其不具有完整意義的排他性,存在排他性殘缺。其次,“小產權房”的轉讓權和產權所有者從資源中獲取收入的收益權也受到限制,存在轉讓性殘缺與收益性殘缺,導致產權主體因激勵不夠而降低資源配置效率,開發商會因此產生尋租行為。再次,由于“小產權房”建設具有隱秘性,建設過程難以監管、信息不對稱也會為產權代理人留出尋租空間,開發商會通過降低建設質量以節約成本。多數“小產權房”具有建筑質量較差、周邊配套不足與環境混亂等結構特征與鄰里特征,產權殘缺可能導致住房供給質量降低從而降低其使用價值。

(2)需求側:產權殘缺、住房持有保障與住房區位特征。產權殘缺通過影響“小產權房”持有者的住房持有安全感影響其使用價值,現實表現為住房的區位特征等特征價格因素上存在折價。“大產權房”持有者擁有完整合法的使用權、收益權與轉讓權,可以從住房資產的持久投資中獲益,若持有者在未來預期銷售該房,具有合法的交易資格與較低的交易成本;即便持有者沒有在未來銷售該房的預期,“大產權房”不必擔心由于不具備法律認可的產權而發生的拆違和房產糾紛等情況,住房持有保障更高,這一內在價值增強了“大產權房”的投資屬性與使用屬性[26]。

相較而言,“小產權房”由于沒有被正式的法律承認,財產權不完全受到法律保護且不具備完整的可轉讓性,在交易中面臨較大的不確定性,使用中被拆違風險大、房產糾紛多,增加了“小產權房”的交易成本[30],住房持有保障較低。已有研究討論了產權殘缺與住房持有保障之間的關系[3,31],從區位特征來看,因為靠近市中心的“小產權房”被拆違的風險更高,距離市中心的遠近可能影響其持有者的安全感知[26]。產權殘缺可能會導致住房持有安全感降低從而降低其使用價值。

綜上,從供給側和需求側兩個角度來看,產權殘缺通過住房供給質量和住房持有保障兩條路徑降低住房的使用價值,現實表現為住房在結構特征、鄰里特征和區位特征等因素上存在折價。據此,本文提出研究假說2:房屋的結構特征、鄰里特征和區位特征等特征因素可能對“小產權房”交易價格存在與“大產權房”不同的影響效應。

“大產權房”與“小產權房”由于產權殘缺帶來使用價值的差異,同質的房屋由于產權完整性不同造成交易價格之差為產權殘缺的折價效應。“大產權房”的使用價值是結構特征、區位特征、鄰里特征的函數Vc=fc(S,L,N),“小產權房”由于對產權的完整控制權受到限制,房屋的結構特征(S)、區位特征(L)、鄰里特征(N)都會因此形成不同程度的折價(r·fc),“小產權房”受到產權殘缺限制,其使用價值是折價效應(r)影響下結構特征、區位特征、鄰里特征的函數Vs= (1 -r)fs(S,L,N)。“大產權房”與“小產權房”的價格之比為二者使用價值之比,對數化運算后,lnPc- lnPs= lnfc- ln(1 -r) - lnfs。當滿足“大產權房”與“小產權房”除產權以外的其他特征因素具有同質性的條件時,即fc=fs,lnPc- lnPs= -ln(1 -r),此時折價效應r= 1-e-(lnPc-lnPs)。根據前文分析及以上推導,本文提出研究假說3:產權殘缺是解釋“大產權房”與“小產權房”交易價格差異的重要因素,并可利用特征價格模型測度產權殘缺的折價效應。

2.3 產權殘缺負外部性與公共資源獲得

“小產權房”產權殘缺具有溢出效應,其負外部性也會不利于“小產權房”持有者自身的公共資源獲得,進而影響房屋交易價格。首先,由于“小產權房”違規建設難于監管,為城市整體空間規劃布局和基礎設施配置帶來極大不便,其混亂和低質量的建成環境給鄰近社區帶來了顯著的負外部性,對周圍的生活環境造成嚴重影響[32];其次,由于違規建設且未繳納土地出讓金等費用,其基礎設施與公用服務供給不應屬于地方政府的責任。現實中“小產權房”卻通過其他非正式渠道“搭便車”獲得基礎設施與公共服務,為城市的基礎設施(如污水處理系統和公共交通系統)增加了額外的負荷[10],公共設施使用被攤薄,對周邊公共資源形成擠占。“小產權房”產權殘缺導致的公共設施供給責任模糊、供給質量低下造成了溢出效應,對一定范圍內的基礎設施與公共服務供給具有負外部性,使得“小產權房”的鄰里特征因素存在折價。

由于“搭便車”等行為難以清晰界定,產權殘缺的負外部性難以測度,“小產權房”產權殘缺引致公共資源獲得受限帶來的折價效應有待探討。“小產權房”持有者難以享受與產權相關的一系列公共資源[33],比如戶籍、社保、醫療等,實證分析難以衡量每一項公共資源獲得受限導致的折價,但在公共基礎教育資源與住房產權直接關聯的入學政策下,“小產權房”的產權殘缺屬性將直接影響優質基礎教育資源獲得,這部分資源獲得受限導致的折價是可以清晰衡量的。據此,本文提出研究假說4:在產權殘缺的折價效應中,因產權殘缺導致獲取基礎教育資源受限所引致的折價占一定比例。

3 研究設計

3.1 數據來源

秦皇島市是京津冀一體化的節點城市。2021年末常住人口313.43萬人,常住人口城鎮化率為64.95%,全市居民人均可支配收入30 748元①數據來源:2021年秦皇島市國民經濟和社會發展統計公報。,經濟社會發展狀況屬于我國較為典型的地級市,具有一定代表性。本文研究范圍是秦皇島3個市轄區:海港區、山海關區、北戴河區②撫寧2015年撤縣設區,城市開發建設相對滯后,因此未納入研究范圍。。本文對三個區2016—2020年的1 000份“大產權房”與“小產權房”交易數據進行對比分析。“大產權房”交易數據是從市不動產登記中心2016—2020年所有交易數據中隨機抽取的500條信息完整的數據。由于“小產權房”交易具有特殊性和隱秘性,并無常規統計記錄其房屋屬性與交易價格。本文“小產權房”交易信息是從“違法違規建設項目清查專項行動”成果中,經過篩選整理而得到的500條數據。該專項行動對秦皇島各類違法違規建筑進行現場踏勘與調查,既包括違建工廠,也包括本文研究的“小產權房”。

基礎教育資源數據通過訪談和查閱省市榮譽學校名單及權威網站排名形成,包括14個重點小學①海港區重點小學包括:青云里小學、新一路小學、文化里小學、東港里小學、建國路小學、迎賓路小學、建設路小學、迎秋里實驗學校、西港路小學、和美實驗學校;北戴河區重點小學包括:育花路小學、北戴河區實驗小學;山海關區重點小學包括:南園小學、渝東街小學。。依據教育局及各學校招生簡章,運用ArcGIS劃定學區范圍。1 000份住房樣本數據經過落點,共217個樣本在重點小學學區范圍內,其學區變量賦值為1;不在學區范圍內的樣本,學區變量賦值為0。

3.2 研究方法與變量選取

(1)特征價格模型。研究選用特征價格半對數模型,選取3類特征的16個因素作為控制變量。被解釋變量為“大產權房”和“小產權房”的交易價格P(萬/m2),總體而言“大產權房”的區位和鄰里特征優于“小產權房”(表1)。

表1 變量定義及描述性統計Tab.1 Variable de fi nition and descriptive statistics

(2)傾向得分匹配(PSM)與雙重差分模型(DID)。基于“反事實推斷”的思路,運用傾向得分匹配模型(PSM)測算殘缺產權的折價效應。房價的影響因素變量大多與區位因素相關,而“小產權房”往往距離市中心更遠,可能導致產權殘缺的折價效應估計存在偏誤。為剔除可能由于區位因素造成的內生性問題,研究中除了將“距離市中心遠近” “距公交車站距離”“附近是否有重點學校”等特征因素作為控制變量,還對“大”“小”產權房進行傾向得分匹配。分別從結構特征、區位特征、鄰里特征中選擇朝向、樓層、距公交站距離、優質教育資源可達性、綠化率、生活便利、娛樂設施、基礎教育資源數量8個變量作為匹配變量。按1∶1比例進行核匹配,模型剔除掉與“小產權房”特征因素差別較大的“大產權房”樣本120個,盡可能滿足除產權類型以外住房特征同質性的假設。成功匹配樣本880個,獲得在協變量分布上沒有顯著差異的控制組(type= 0)和實驗組(type= 1)以達到隨機分配的效果。

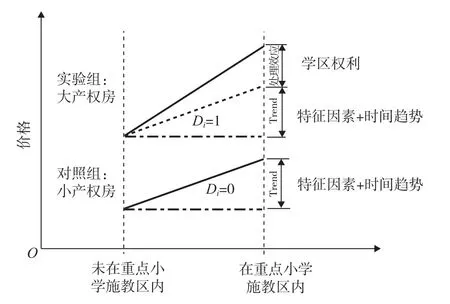

進一步地,探究產權殘缺引致教育資源獲取差異而產生的使用價值折價。已有研究多用邊界固定法、工具變量法、雙重差分法、地理加權回歸等模型分析學區權利的資本化效應[34],本文運用雙重差分模型(DID),測量產權殘缺使得學區權利獲取差異對房屋交易價格影響的凈折價(圖1)。

圖1 產權—學區:雙重差分模型示意圖Fig.1 Property Rights-School District Housing:diagrammatic drawing of the DID model

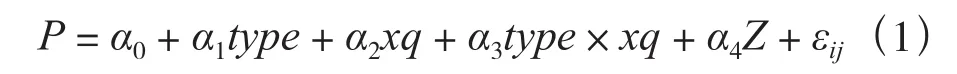

擬合基準模型為:

式(1)中:α3為分組虛擬變量與政策實施虛擬變量交互項的系數,測量產權殘缺帶來的學區權利受限對房價影響的凈效應,當α3>0時,學區資源獲得對住房交易價格具有正向影響,即因為不同的產權完整性,獲取公共基礎教育資源的差異導致的房價差異;被解釋變量P為房屋交易價格(元/m2),主要解釋變量有:“產權”(type)為分組虛擬變量,“是否在學區內(xq)”為政策實施虛擬變量,Z為控制變量;α0為常數項;α1、α2、α4為相關系數;εij為誤差項。

4 實證分析

4.1 產權類型與住房特征價格

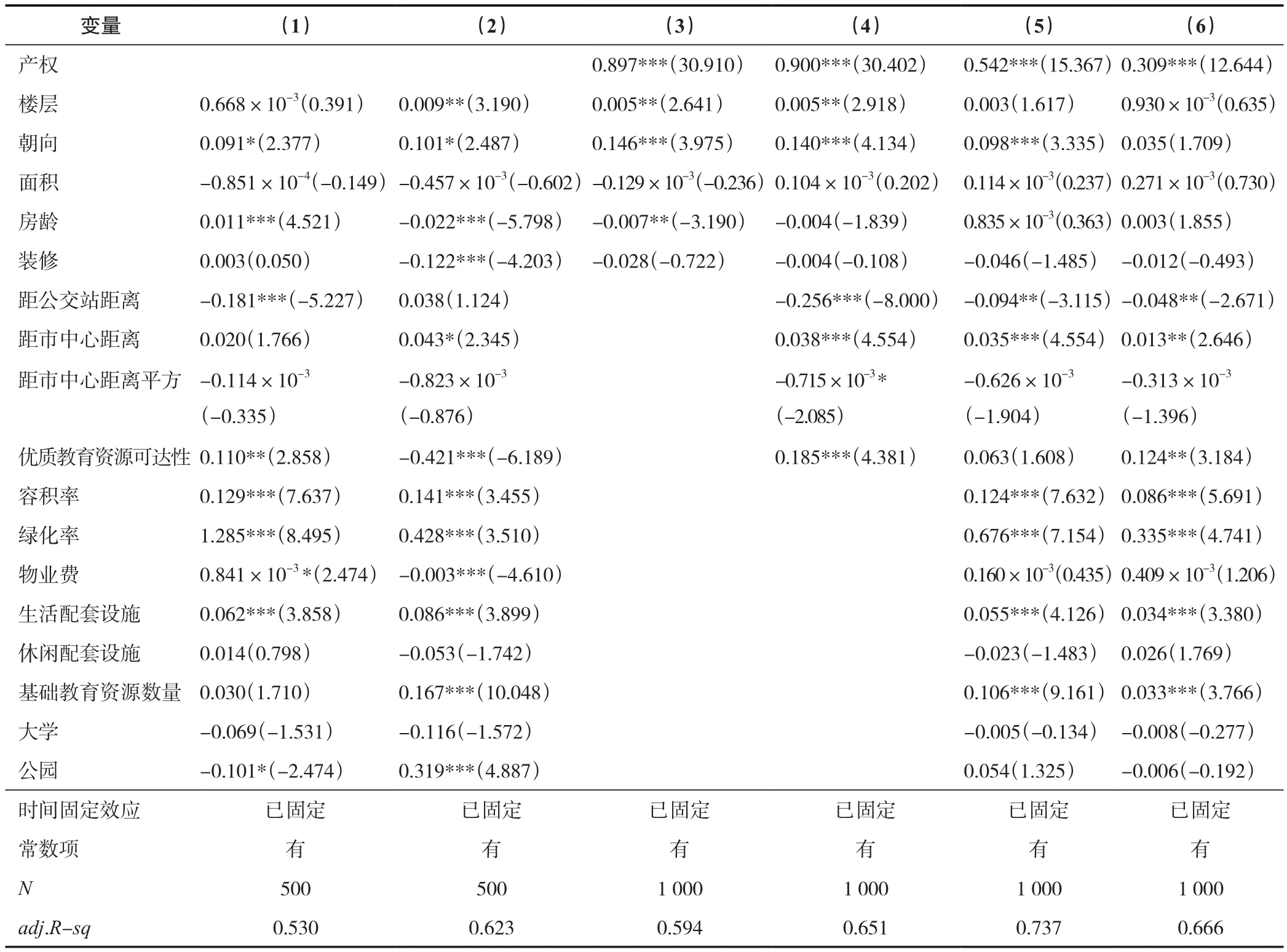

表2中模型(1)和模型(2)分別為“大”“小”產權房分組回歸結果,模型(3)—模型(5)為全樣本的半對數模型逐步回歸結果,模型(6)為全樣本的特征價格模型線性模型回歸結果,以考察結果穩健性。

表2 不同產權類型住房交易價格影響因素回歸結果Tab.2 Regression results of the in fl uencing factors of housing transaction prices with different property types

結構特征中,樓層、朝向對“小產權房”交易價格的影響較大,房齡對“小產權房”影響顯著為負,產權殘缺為開發商提供尋租動機與尋租空間,相較“大產權房”,“小產權房”的購房者基于對住房質量的擔心更加關注結構特征。區位特征中,“距公交站距離”對“大產權房”的影響顯著為負,距離公交車站距離越近,交易價格越高,符合預期假設;對“小產權房”影響不顯著,這可能是由于距離公交站越近越可能位于交通主干道路周邊,在城市更新和道路空間規劃的需求下,“小產權房”被“拆違”的風險越高。“距市中心距離”對房價的影響一次項系數不顯著或顯著為正,加入二次項考察非線性關系,系數穩定為負,并在全樣本半對數模型中顯著。這說明到市中心的距離與住房價格存在倒U型關系,購房者傾向于購買與市中心距離適中的住房,過近可能存在擁擠問題,過遠則不方便,考慮到距離市中心越近的“小產權房”越有可能面臨拆違的風險,持有者更偏好適中區位條件的“小產權房”。

鄰里特征中,容積率、綠化覆蓋率、生活配套設施3項的系數在模型中均顯著為正,且保持穩健,可見居住密度、綠色開放空間、公共服務便捷性等建成環境要素對“大”“小”產權房交易價格均有顯著正向影響。物業費對“大產權房”價格影響顯著為正,但對“小產權房”價格影響顯著為負,這可能是因為“小產權房”購房者較低的住房持有安全感與較為敏感的價格彈性,較高的物業費一定程度抑制了交易價格。

結果顯示結構特征、區位特征和鄰里特征等因素對“小產權房”交易價格的同樣具有顯著影響,但在影響效應上存在一定差別,符合研究假說1和研究假說2。尤其教育資源的兩項因素存在顯著差異:區位特征中的“優質教育資源可達性”和鄰里特征中的“基礎教育資源數量”。“優質教育資源可達性”反映的是到優質教育資源距離,對“大產權房”交易價格的影響在1%的水平下顯著為正(0.110),但對“小產權房”交易價格的影響在0.1%的水平下顯著為負(-0.421)。這顯示“小產權房”的產權殘缺使得房主無法獲取優質教育資源,因此附近有無重點小學不但不會吸引“小產權房”購房者,反而可能由于學區老舊建筑密、交通擁堵多而降低“小產權房”的使用價值。這一發現也為后文探究產權殘缺導致公共服務獲取受限的折價效應提供佐證。“基礎教育資源數量”與“小產權房”交易價格在0.1%的水平下存在顯著正相關關系(0.167),對“大產權房”交易價格影響則不顯著(0.030)。如前所述,“小產權房”一定程度上攤薄了周邊公共資源的供給,較高的資源數量有助于提高“小產權房”購房者資源可達性,因此,附近教育資源的數量是“小產權房”交易價格的重要影響因素。

4.2 產權殘缺的折價效應

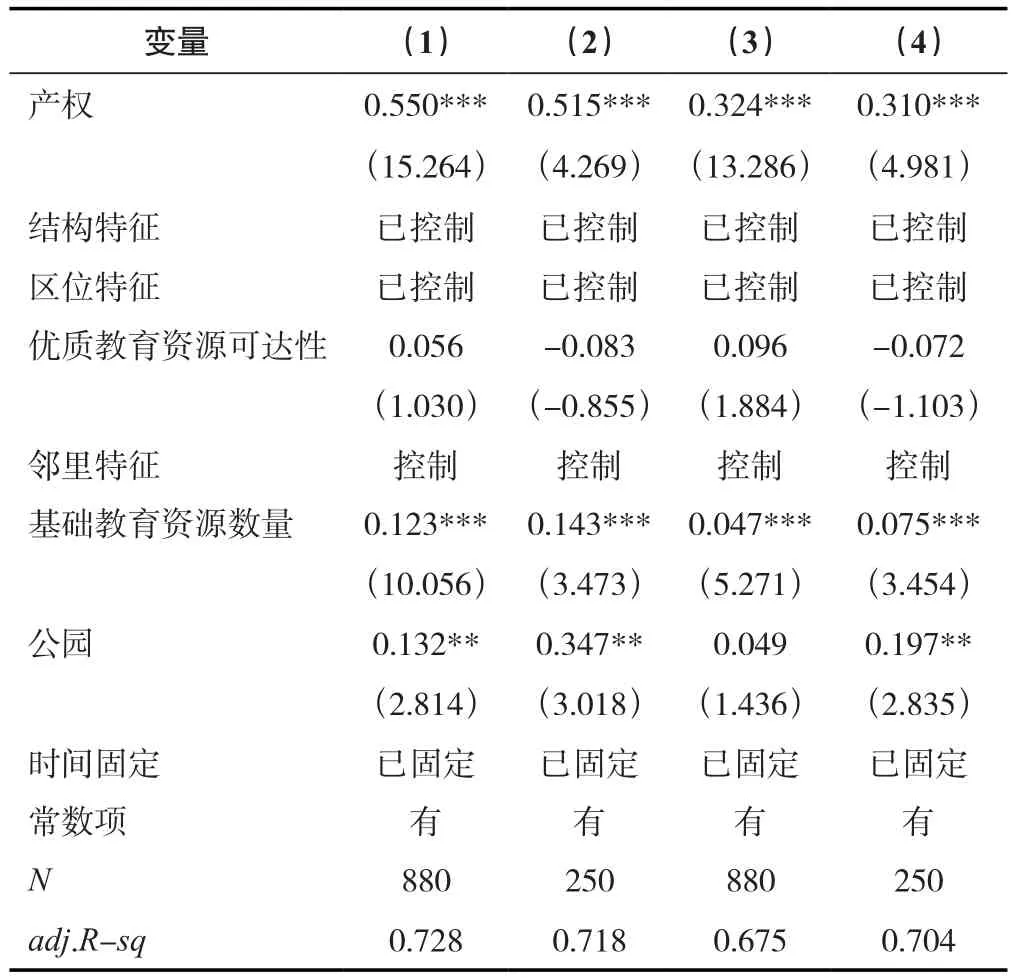

表3列出傾向得分匹配后樣本回歸結果,模型(1)和模型(2)為半對數模型回歸結果,模型(3)和模型(4)為線性模型,被解釋變量為房價P。模型(2)和模型(4)為取權重后的回歸結果以考察穩健性,結果顯示具有較好的穩健性。經過匹配后,樣本盡可能地滿足房屋具有特征要素同質性的假設,從而測度產權殘缺的折價效應。

表3 傾向得分匹配后產權殘缺的折價效應回歸結果Tab.3 Regression results of the devaluation effect of truncation of property rights after propensity score matching

“大產權房”與“小產權房”由于產權殘缺帶來了使用價值的差異,這一差異反映的購房者偏好在表2結果中有所呈現,這一差異在價格中表現為多大比例可以用折價效應衡量,同質的房屋由于產權完整性不同造成交易價格之差為產權殘缺的折價效應。表3中產權的系數均在0.1%的水平下顯著為正,說明產權殘缺是解釋“小產權房”與“大產權房”交易價格差異的重要因素,符合研究假說3。產權折價r≈(1-e-0.550)×100%≈42.31%,與已有研究中認為產權殘缺會導致房價下跌45%~60%[11-12]的測算結果具有一致性。結構特征、區位特征、鄰里特征各變量系數與表2估計結果與顯著性基本一致,表3中“基礎教育資源數量”系數仍然顯著為正,“優質教育資源可達性”系數不顯著,與表2結果相同。線性模型中,被解釋變量為房價P,模型(4)擬合優度較高,產權的系數為0.310,即用房價原始數值直接進行計算,會得到產權殘缺會帶來3 100元/m2的房價下跌,一定程度有助于理解“大產權房”(0.960萬元/m2)與“小產權房”(0.404萬元/m2)的交易價格均值的差異。

4.3 產權殘缺與基礎教育資源獲得

表4為產權與公共基礎教育資源可獲得性對住房交易價格影響的實證分析結果。模型繼續控制結構特征、區位特征、鄰里特征與時間固定效應,控制變量系數方向與顯著性與表2和表3保持基本一致,結果具有穩健性。模型(1)和模型(2)為經過傾向得分匹配后進行雙重差分模型回歸的結果,被解釋變量分別為lnP和P。在線性模型中,交乘項對房價的影響在5%的置信水平下顯著為正,完整產權享受的學區資源可獲得性為“大產權房”價格帶來的凈高為800元/m2。基于前文測算的“大產權房”價格比“小產權房”高3 100元/m2,可見產權殘缺的折價效應中約25.81%可歸因于優質公共基礎教育資源獲得受限,符合研究假說4。

表4 產權、優質公共基礎教育資源獲得與住房交易價格PSM-DID回歸結果Tab.4 Regression results of the property rights, public education accessibility and housing transaction prices using PSM-DID

為進一步探究不同收入群體的調節效應,模型(3)、模型(4)添加產權、學區與住房面積的交乘項,被解釋變量分別為lnP和P。由于難以獲得“小產權房”持有者的個體收入信息,研究運用住宅面積區分人口收入特征。通常而言,居民住宅面積越大,家庭財富水平越高,中低收入階層住房面積會較小[35];與本地城市戶口持有人相比,農業轉移人口愿意為了較低的價格而放棄舒適的居住環境,因此居住空間更小,住房質量也更低[36]。表4擬合結果顯示,線性模型交乘項系數在5%的水平下顯著為正,住房面積越大的購房者,越愿意承擔更高的學區內“大產權房”價格。“小產權房”持有者中一部分人群由于戶口限制,其子女面臨基礎教育資源獲取受限的問題。基礎教育資源按“產權”分配,會加劇優勢區位房價的上漲,抬高城市低收入群體進入“大產權房”的壁壘,一定程度上降低了住房市場資源配置的效率。在低收入群體迫切的住房需求和逐漸嚴格的“小產權房”管控下,可能導致其住房居住環境的進一步惡化。

5 結論與討論

研究基于秦皇島三個市轄區2016—2020年的1 000份“大”“小”產權房交易數據,運用特征價格模型和PSM-DID模型,識別并測量產權殘缺在住房交易價格中的折價效應,并以公共基礎教育資源獲取差異為例,探討產權殘缺導致的使用價值折價。研究發現:

(1)相比于“大產權房”,“小產權房”由于產權殘缺存在折價效應,包括產權不清導致交易成本升高所帶來投資價值的折價,以及由于無法享受完整產權所保障的公共服務而導致使用價值的折價。房屋的結構特征、鄰里特征和區位特征等特征因素對“小產權房”交易價格具有顯著影響,但與“大產權房”相比影響效應存在不同。

(2)控制結構特征、區位特征、鄰里特征等其他因素,秦皇島市的“小產權房”相較“大產權房”折價42.31%,價格約低3 100元/m2。產權完整性的差異是“大”“小”產權房價格差異的重要原因。

(3)“小產權房”折價效應中約25.81%可歸因于其住戶無法享受完整產權所保障的公共基礎教育資源。

基于研究發現,本文認為“小產權房”產權殘缺通過住房供給質量和住房持有保障兩條路徑影響住房結構特征、鄰里特征與區位特征的使用價值,并形成折價效應,其負外部性也會進一步降低持有者公共資源的獲得。因此,應堅決治理“小產權房”增量,同時對符合一定條件尤其是因復雜歷史原因形成的存量“小產權房”,可以考慮以補繳土地出讓金(具體金額可參考當地產權殘缺的折價水平)等形式將其權利束中殘缺部分予以補齊,或轉變為經濟適用房,從而一定程度上化解產權殘缺帶來的負外部性與“拆違”帶來的社會成本和資源浪費。同時,隨著全國學區房改革推行,“混片學區抽簽入學”等方式可能會降低優質教育資源的溢價,有利于中低收入群體從“小產權房”等非正規住房市場轉入“大產權房”市場,一定程度上抑制“小產權房”的交易行為。

研究亦有不足之處:一是受“小產權房”交易隱秘性的局限,數據來源于秦皇島的違建清查專項行動,代表性受限;二是由于難以獲得購房者特征及住房選擇偏好等數據,住房的投資屬性與交易成本部分未進行實證分析。更進一步的研究可以集中在以下兩方面:一是繼續深化理論層面關于產權殘缺的探討,尤其是不同類型、不同屬性的殘缺所導致的折價機制;二是完善實證分析,獲得更多城市“小產權房”持有者風險感知與投資偏好的相關數據,以期進一步探討住房產權殘缺與其投資與使用價值之間的關系。