湖北省耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率的 耦合協調及其驅動機制研究

盧新海,崔海瑩,柯善淦,匡 兵

(1.華中師范大學公共管理學院,湖北 武漢 430079;2.華中科技大學公共管理學院,湖北 武漢 430074)

1 引言

糧食全要素生產率(Total Factor Productivity of Grain, TFPG)增長是保障糧食安全、生態安全,實現鄉村振興的必由之路[1]。糧食全要素生產率是指糧食生產過程中勞動力、資本、技術等多種要素的開發利用效率,可以全面反映勞力狀況、資源配置、技術進步等發展水平。隨著“創新、協調、綠色、開放、共享”發展理念的提出,落實可持續發展戰略、貫徹農業綠色發展成為新標桿。在提高糧食全要素生產率的同時,要注重降低環境污染、實現耕地可持續利用。相對地,耕地可持續利用也是糧食全要素生產率增長的有效途徑,而耕地利用綠色轉型(Green Transition of Farmland Use, GTFU)是實現耕地利用與環境協調發展的有效措施[2]。區別于傳統的耕地利用轉型,耕地利用綠色轉型基于綠色發展理念,實現耕地空間和功能轉型的同時,追求耕地利用模式趨向集約利用、綠色生產及技術進步。然而,當前我國糧食全要素生產率呈現出增長緩慢、地區差異明顯等特征[3],而且糧食生產過程中環境污染嚴重,這無法適應我國農業高質量發展、鄉村振興及糧食安全戰略的時代要求,也無法適應耕地利用綠色轉型的發展態勢。除此之外,不合理的耕地利用轉型導致的部分耕地撂荒、耕地非糧化、良田非糧用等現象層出不窮[4-5]。這不僅使我國耕地利用綠色轉型處于不利態勢,也嚴重威脅著我國糧食全要素生產率的可持續增長。可見,耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率之間存在著不可分割的聯系。只有二者協調發展、形成高度耦合,才能夠有效解決“農業、農村、農民”問題。

目前學界對耕地利用綠色轉型的討論主要圍繞指標體系構建[6-7]、轉型形態[8-10]、空間格局與驅動機制[11-12]等展開;對糧食全要素生產率的討論主要集中于測度方法[13-14]、時空特征[15]、動力源泉[16-17]等方面。已有成果對進一步拓展研究具有重要價值,但鮮有直接討論耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率二者關系的成果,與此相關的研究多聚焦于耕地利用效率、耕地利用轉型與糧食生產的關系。如楊勇等研究表明提高耕地利用率,有助于糧食生產效率的提升[18]。有學者認為由于耕地利用轉型過程中,耕地資源的數量、質量和空間結構的改變而影響糧食生產效率[19-20]。曲藝等則指出要完成保障糧食安全、實現農民增收的戰略目標,更多研究需投放在耕地利用隱性形態轉型上[21]。可見,耕地利用顯性轉型和隱性轉型均與糧食生產存在不可分割的聯系,通過內外部共同作用影響糧食生產效率。后續研究發現耕地利用轉型與糧食產量存在耦合關系,且隨著耦合度不斷增強耕地利用轉型對糧食產量具有正向影響[22-24]。糧食產量的增加主要依賴增加要素投入和提高生產效率兩條路徑,而糧食全要素生產率的增長是效率改善的直接表現。那么耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率是否也存在耦合協調關系?如果存在,哪些因素可以驅動二者耦合協調發展?

已有研究給本文奠定了堅實的基礎,但由于現有文獻解釋機制的碎片化,尚未對綠色發展背景下耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率的內涵意蘊、二者的耦合機理及驅動機制給出明確答案。湖北省是我國主要產糧大省之一,然而日益增長的資源需求導致區域內生態環境惡化、耕地資源低效利用且流失嚴重,糧食生產功能削弱,耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率增長的協調發展面臨重大挑戰。因此,本文通過厘清耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率的耦合機理,并基于此以湖北省70個縣域作為評價單元,利用熵值法測算耕地利用綠色轉型指數、Super-EBM模型測度糧食全要素生產率的變化情況、耦合協調度模型識別不同經濟發展階段二者耦合關系,進一步用時空地理加權回歸(GTWR)模型探索其驅動機制,以期為湖北省農業綠色發展、鄉村振興及區域協調發展提供科學指導。

2 理論機制分析

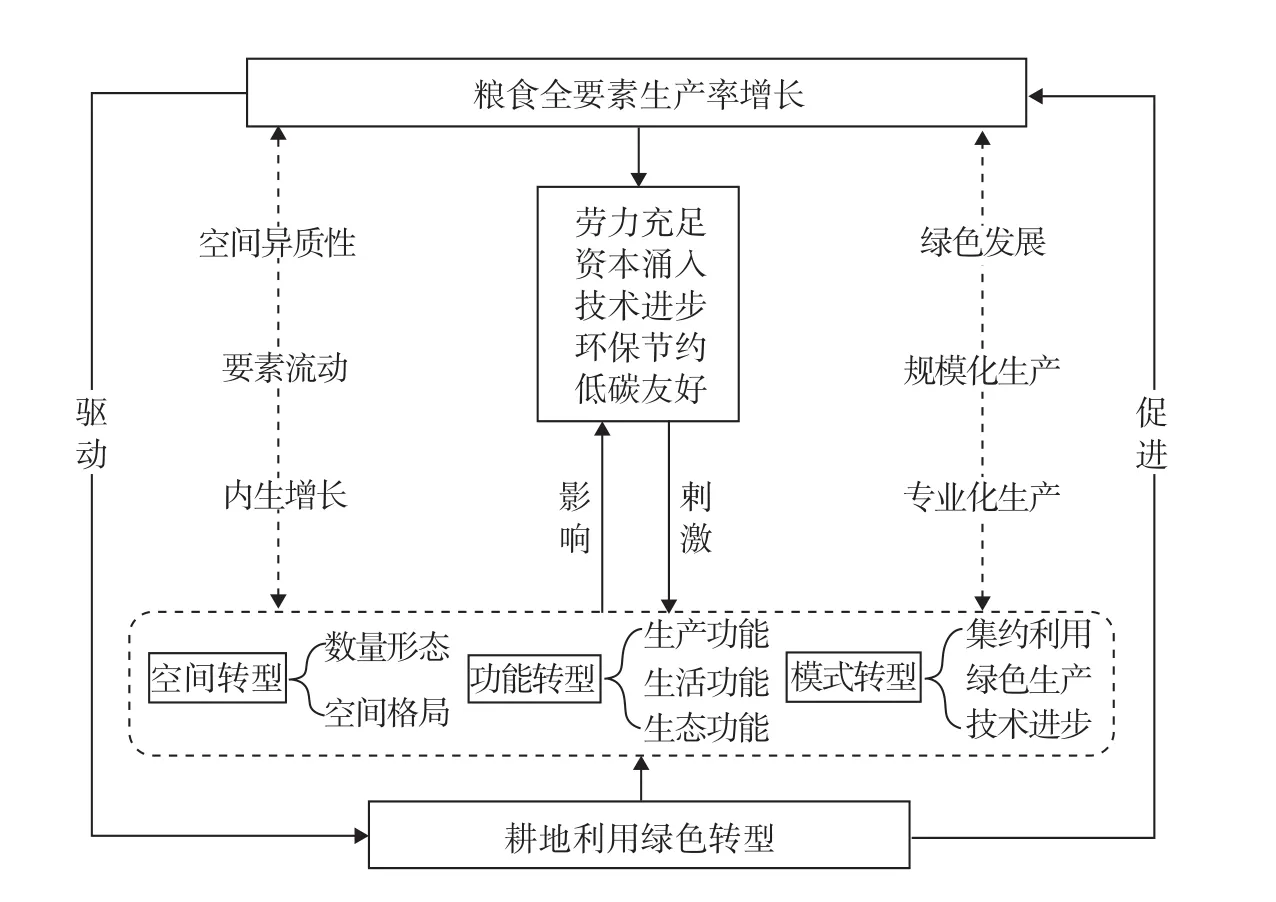

耦合是指兩個或兩個以上的系統通過交互作用而影響彼此的現象[25]。從耦合視角分析,耕地利用綠色轉型使耕地利用實現集約利用、綠色生產、技術先進的發展目標,來優化耕地利用功能、重組耕地利用結構,從而促進糧食全要素生產率增長;而糧食全要素生產率增長則可以實現節約投入、高效產出、技術進步等來驅動耕地利用綠色轉型,兩個系統既可以相互促進又可以相互制約,耦合協調機制如圖1所示。

圖1 耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率的耦合協調機制Fig.1 Coupling coordination mechanism of green transition of farmland use and total factor productivity of grain

合理的耕地利用綠色轉型可以提高耕地利用強度、科技水平、產出水平,減少環境污染,從而促進糧食全要素生產率增長。反之糧食全要素生產率的提高也能刺激耕地的要素重組、結構優化,耕地的生產功能、生活功能和生態功能必將與耕地利用現實相適應,耕地利用模式趨向綠色化發展,進而驅動耕地利用綠色轉型。具體而言,耕地利用綠色轉型強調秉持綠色發展理念,改變以往過度追求經濟效益而使用的“高投入、高消耗、高污染”耕地利用方式,在保證耕地利用經濟效率的同時,實現耕地利用生態效率的提升。耕地利用格局、利用強度以及利用水平的高效化、綠色化發展能夠影響糧食生產過程中勞動力、資本以及技術等要素投入。而保證勞力充足、資本涌入、技術進步、環保節約的投入和低碳友好的產出,是綠色發展理念下實現糧食全要素生產率增長的關鍵路徑。相應地,糧食全要素生產率的增長也反作用于耕地利用綠色轉型,生產要素的合理投入、綠色低碳的產出方式能夠正向刺激耕地的數量形態、空間格局發生轉變,同樣保障耕地生產、生活、生態功能,激發耕地利用模式發生良性轉變,進而驅動耕地利用方式實現綠色化、規模化、專業化,即實現耕地利用綠色轉型。

(1)空間異質性機制,由于湖北省各縣域的資源稟賦存在較大差異,進而影響其耕地數量形態特征和空間格局構成。而耕地數量是影響耕地利用空間轉型的直接動力,同樣是糧食全要素生產率增長的核心要素;耕地破碎化在抑制耕地利用空間轉型的同時,也會造成生產經營分散化而影響糧食全要素生產率的增長,進而各縣域的耕地利用綠色轉型和糧食全要素生產率耦合協調水平呈現出明顯分化特征。(2)要素流動機制,主要包括縣域間的勞力流動、機械共享、資本傾斜等[26]。農業從業比例、農機總動力是耕地利用功能轉型的直觀表現形式之一,勞動投入、機械投入是糧食全要素生產率增長的關鍵要素,技術資本的投入是耕地利用模式轉型的重要抓手,從根本上影響耕地利用綠色轉型的方向與強度,從而直接影響各縣域的耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率的耦合協調狀態。(3)內生增長機制,技術進步是保證經濟持續增長的決定性因素[27]。隨著社會的發展和科技的進步,傳統農業技術逐漸被現代技術所替代,先進的農業生產技術使高效、綠色、優質的耕地利用方式、糧食生產方式得以實現。主要通過大規模推廣農業技術、增加農業研發投入、吸納高質量農機人員來激發耕地利用綠色轉型和糧食全要素生產率協調發展。(4)綠色發展機制,是一種以效率、和諧、持續為目標的經濟增長和社會發展方式。具體而言,耕地利用綠色轉型的最終目標是實現可持續化的耕地利用,糧食全要素生產率增長是追求經濟效益與生態效益的共同提升。而減少化肥面源污染、增加有機肥使用、實現糧食低碳生產等是實現糧食綠色生產的主要手段,是綠色發展背景下實現耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率耦合協調的重要推手。(5)規模化生產機制,是轉變傳統農業生產方式,加快農業現代化發展的有效途徑。規模化生產是通過土地整理、耕地流轉等方式打破耕地細碎化現象,提高耕地聚集度的過程,除此之外,規模化管理使糧食生產各個環節形成一個完整的生產系統,從而提升糧食生產效率,促進耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率耦合協調發展。(6)專業化生產機制,發展現代化農業需要專業化的技術和生產方式,大力發展專業化的生產方式也可以帶動農業技術不斷創新。實施專業化生產可以有效緩解人多地少的矛盾、提高農業勞力就業率和資源利用的集約化水平,激勵小農生產方式向現代化農業轉型,從而影響耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率的耦合協調水平。

3 研究方法

3.1 熵值法

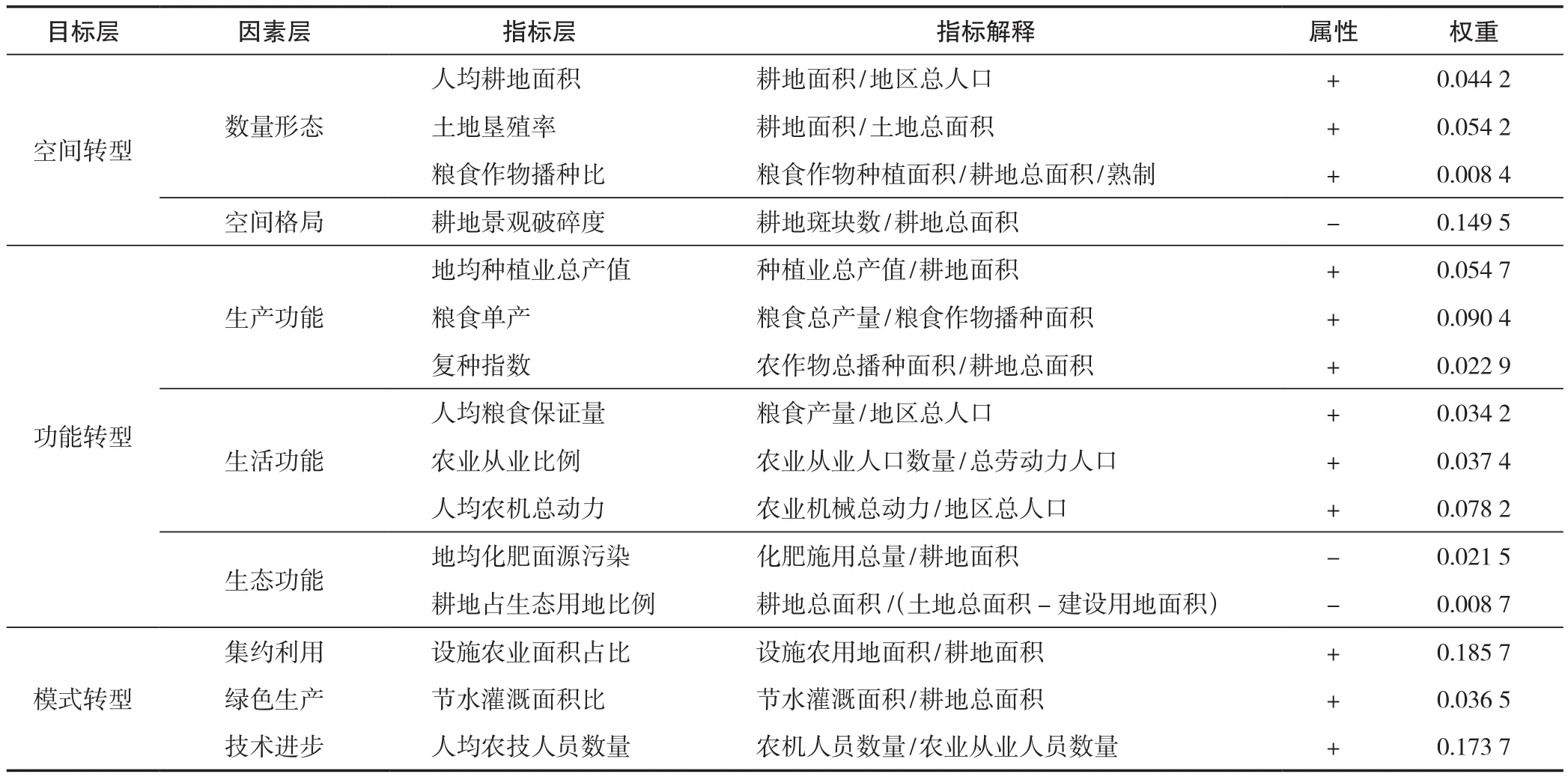

根據耕地利用綠色轉型的意蘊內涵[6,28-29]和數據可獲得性,本文建立包含空間轉型、功能轉型、模式轉型3個目標層、8個因素層、15個指標的多層次耕地利用綠色轉型評價指標體系(表1)。(1)耕地利用空間轉型主要包括耕地數量形態與空間格局兩重屬性的變化。數量形態屬性主要反映耕地的數量、面積及種植類型等的變化,由人均耕地面積、土地墾殖率、糧食作物播種比來表征;空間格局屬性由耕地景觀破碎度來表征,能夠反映人類對景觀的干擾情況。(2)耕地利用功能轉型涵蓋生產功能、生活功能以及生態功能的轉變。生產功能可以直觀表現耕地的糧食生產能力,采用地均種植業總產值、糧食單產以及復種指數來測度;生活功能側重于耕地對糧食安全、就業水平及技術先進的保障能力,使用人均糧食保證量、農業從業比例以及人均機械總動力測度;生態功能則聚焦在耕地對生態環境的承載力、恢復力,利用地均化肥面源污染和耕地占生態用地比例來測度。(3)耕地利用模式轉型旨在刻畫集約利用、綠色生產及技術進步水平。集約利用是解決耕地“非農化”,實現規模化生產的有效途徑,采用設施農業面積占比來衡量;綠色生產是一種節約資源投入,凈化產出的糧食生產方式,國際認定的嚴重缺水警戒線為人均1 700 m3,然而湖北省的人均水資源量1 732 m3,且節約用水能夠有效減少污水廢水排放,故用節水灌溉面積比來衡量;技術進步是實現農業現代化生產的關鍵路徑,用人均農技人員數量來衡量。

表1 耕地利用綠色轉型評價指標體系Tab.1 The evaluation indicators of green transition of farmland use

為消除指標量綱的影響,對數據進行標準化處理。進一步使用熵值法對各指標賦予不同的權重,利用線性加權法計算得出耕地利用綠色轉型指數。所用社會經濟數據來源于中國經濟社會的大數據研究平臺;所用行政區矢量數據來自中國國家基礎地理信息系統的1∶400萬數據庫。部分年份缺失的數據,通過插值法和移動平均法計算得到。

3.2 Super-EBM模型

Super-EBM模型將資源系統與生產系統產生的非期望指標作為中間變量,可以測度多階段生產過程的各個階段效率,描述效率低下的具體原因,是實現經濟、環境系統效率測度的有效工具[30-32]。而糧食全要素生產率評價體系構建的主要目的在于評判糧食生產的社會經濟效率和生態效率是否實現了雙贏,這與Super-EBM模型的應用范疇相吻合。根據糧食生產過程中“合理投入、低能源消耗、低污染排放”等基本要求,本文以土地、勞動力、機械和化肥、水資源作為投入變量;以糧食生產總量作為期望產出,以糧食生產碳排放量作為非期望產出(表2)。農業碳排放量的測算公式如下:

表2 糧食全要素生產率測算指標體系Tab.2 The evaluation indicators of total factor productivity of grain

式(1)中:E表征農業碳排放總量;Ei表征第i類碳源的碳排放系數;Ti表征第i類碳源的消耗總量。本文將化肥、農藥、農業播種面積和灌溉面積列為主要碳源,其排放系數分別是0.895 6 kg/kg、4.934 1 kg/kg、312.6 kg/km2和19.857 5 kg/hm2,為剝離出糧食碳排放量,將農業碳排放量乘以權重系數(糧食作物播種面積/農作物播種面積)。所用基礎數據通過EPS數據平臺、國家統計局、統計年鑒等渠道獲取。

3.3 耦合協調度模型

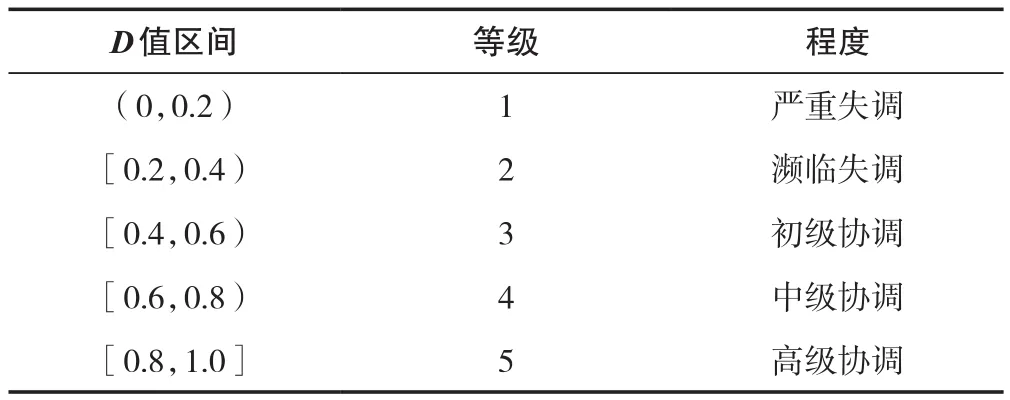

為科學反映耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率兩個系統間的發展狀況,本文采用耦合協調度模型,測度二者的耦合協調效應。參考肖黎明等[33]學者的劃分標準,當耦合協調度D值<0.4時,兩個系統處于失調狀態;當D值≥0.4時兩個系統相對協調發展,且隨著D值的增大耦合協調度越高。故采用均值分段法將“耕地利用綠色轉型—糧食全要素生產率”耦合協調度D值劃分為5個等級(表3)。

表3 耦合協調度等級劃分標準Tab.3 Classi fi cation standard of coupling coordination degree

3.4 驅動機制識別

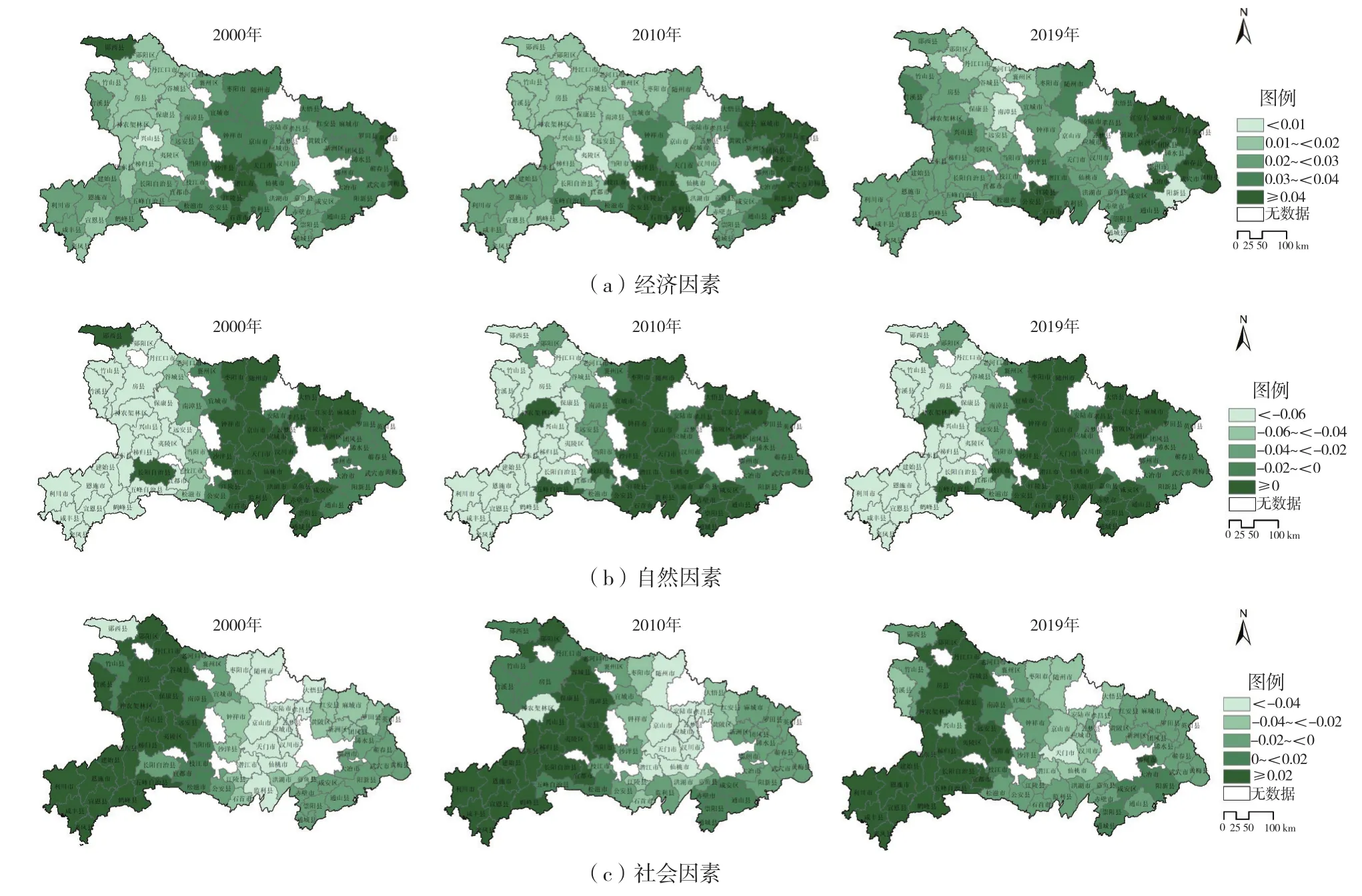

時空地理加權回歸(GTWR)模型使用面板數據,較好的解決了地理加權回歸(GWR)模型使用截面數據容易發生的異常數據波動和參數過度現象,估計結果更科學準確。GTWR模型設置如下:

式(2)中:yi表示耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率的耦合協調度D值;W是空間權重矩陣,采用高斯距離函數,第i個縣與其他臨近點距離越近則權重越高;Xik是外生解釋變量的向量;βk是第k個變量的系數,反映第k個自變量Xk因變量的影響。εi是誤差項,(ui,vi,ti)為第i個縣第t年的時空位置信息。

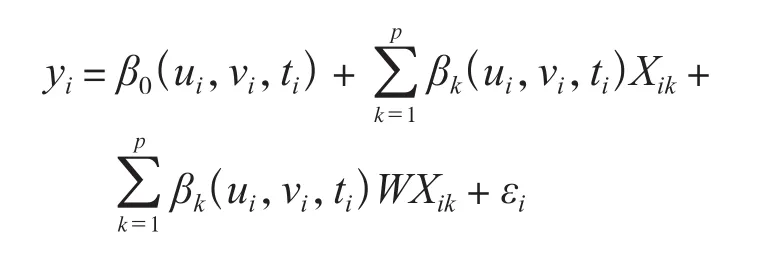

參考相關文獻[34-37],耕地利用綠色轉型—糧食全要素生產率耦合協調度的驅動因素包含影響耕地利用的自然因素,也涵蓋影響耕地利用方式和糧食生產方式的經濟因素和社會因素。因此,本文從經濟、自然以及社會因素三個方面選取7個指標作為模型的自變量(表4)。經濟因素是影響農業生產的核心因素,會直接影響科學技術推廣程度、生產資本投入水平、有機肥施用情況等,用人均農民收入水平及農業GDP水平來表征;自然因素是影響農業生產的根本因素,可以直接影響耕地利用程度、耕作水平、糧食產量等,用耕地面積、降水量、水土流失面積來表征;社會因素是影響農業生產的關鍵因素,影響勞力數量和質量、耕地利用模式轉型、糧食生產效率等,用人口密度和城鎮化率來表征。所用基礎數據通過EPS數據平臺、國家統計局、統計年鑒等渠道獲取。

表4 耦合協調度驅動因素Tab.4 The driving mechanism of coupling coordination

4 結果分析

4.1 耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率耦合協調度時空演化特征

將耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率耦合協調度依據等級劃分標準(表3)進行可視化(圖2),從整體來看,2000—2019年湖北省各縣耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率耦合協調平均水平處于初級協調階段。2000—2019年耦合協調度由0.424 9增加到0.507 4,且屬于初級協調等級以上的縣由40個增加到66個,整體耦合協調性呈現上升趨勢。

圖2 湖北省“耕地利用綠色轉型—糧食全要素生產率”耦合協調度時空分化Fig.2 Spatial-temporal differentiation of coupling coordination degree of “green transition of farmland use-total factor productivity of grain” in Hubei Province

從耦合協調度的空間分布來看,2000—2019年各縣耦合協調度存在明顯差異,但區域差異不斷縮小。其中,神農架林區處于較高的耦合協調水平,但恩施市、秭歸縣和崇陽縣一直處于瀕臨失調狀態。2000年湖北省耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率耦合協調度空間分布差異尤為突出,具有明顯的空間集聚特征。耦合協調低值區集中分布在研究區東部和西南部,耦合協調高值區則分布于研究區中部和西北部,其中,最高值是位于研究區最西部的神農架林區,耦合協調度高達0.826,說明神農架林區在進行農業生產時,合理利用其資源稟賦、區位條件等天然優勢,將綠色生態與資源優勢相結合,取得了經濟效益與生態效益的雙贏。2010年,湖北省各縣間的耦合協調度區位差異有所縮小,耦合協調高值區不斷向東部和西南部延伸,范圍明顯擴大,整體耦合協調性有較大飛躍。中部地區處于較好的耦合協調水平,而東部和西部的耦合協調狀況不容樂觀,特別是西部的耦合協調度低值區表現出條帶狀集聚特征,這可能是由于西部經濟狀況落后影響資本投入水平導致糧食生產效率低下,地形繁雜和嚴重的水土流失導致耕地利用難度大,進而影響該區域耦合協調水平。2019年,耦合協調度區位差異進一步縮小,耦合協調高值區范圍覆蓋94.6%,中部地區耦合協調性進一步加強,耦合協調低值區零星散落于研究區西南部和東部。

從耦合協調類型的空間劃分來看,2000—2019年湖北省各縣耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率整體實現相對協調發展,但仍處于初級協調水平,耦合協調性有充足提升空間。2000年湖北省耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率耦合協調類型共有5種。仙桃市情況最為嚴峻,處于嚴重失調狀態,可能由于此階段仙桃市耕地利用綠色轉型處于較低水平,空間溢出水平較低,進而導致耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率難以形成良性協調。處于瀕臨失調狀態和初級協調狀態的縣最多,分別為29個和38個,說明湖北省各縣的耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率耦合協調程度尚處在較低層次。沙洋縣處于中級協調狀態,而達到高級協調水平的縣域僅有神農架林區。2010年湖北省耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率耦合協調度囊括3種類型,其中處于初級協調類型的縣域最多,多達55個,表明2000—2010年湖北省各縣耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率耦合協調性有明顯提高,但整體仍處于較低水平。具體來看,仙桃市由嚴重失調轉變為瀕臨失調,鐘祥縣和京山市則由瀕臨失調水平上升為初級協調水平,變化最明顯的為浠水縣由瀕臨失調躍遷至中級協調水平。與2010年相同,2019年湖北省各縣耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率耦合協調度同樣涉及3種類型,處于初級協調水平的縣域增加為60個,處于瀕臨失調水平的縣僅有4個。房縣、宣恩縣、陽新縣等8個縣則由瀕臨失調轉變為初級協調類型,其中,仙桃市由2000年的嚴重失調進一步轉變為初級協調狀態。天門市、公安縣和石首市的耦合協調水平有明顯突破,由初級協調上升到中級協調狀態。

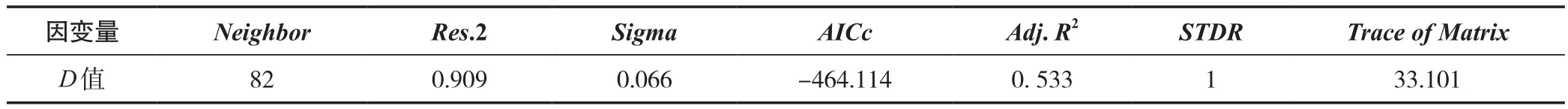

4.2 驅動因素時空演化特征

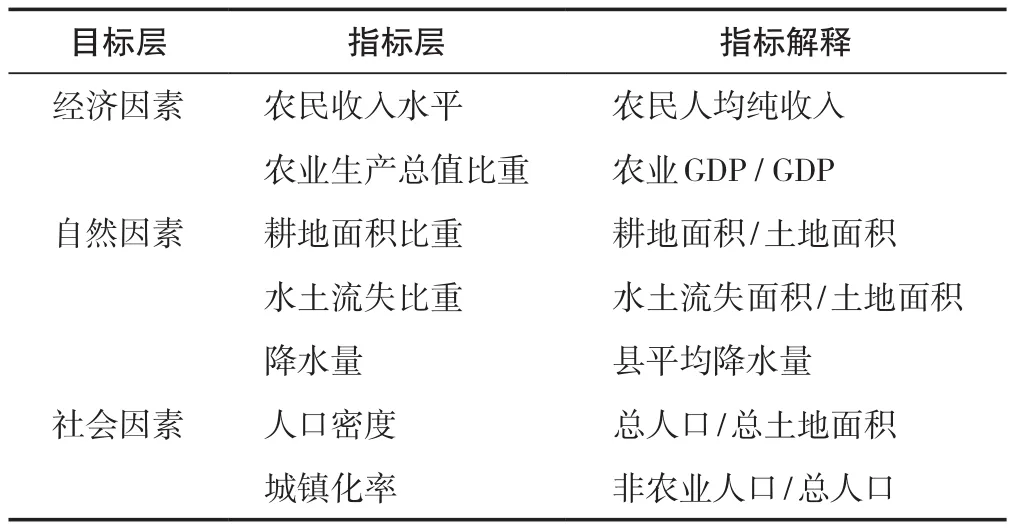

根據上述分析,2000—2019年湖北省各縣域耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率耦合協調水平持續提升,在空間上主要呈現出中部>東部>西部的態勢,為進一步探究其內在原因,本文從經濟、自然及社會三個層面識別其驅動機制,利用GTWR模型擬合驅動因素系數,GTWR模型調整后R2為0.533,AICc為-464.114,說明模型擬合優度較好,解釋力較強(表5),并從經濟、自然及社會三個層面將驅動因子系數進行可視化(圖3)。

表5 GTWR模型擬合結果Tab.5 Estimation results of GTWR model

圖3 GTWR模型驅動因素系數時空分化Fig.3 Spatial-temporal differentiation of driving factor coef fi cients of GTWR model

經濟因素對耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率耦合協調度的驅動機制。在研究時段,經濟因素對耦合協調度的影響系數均大于零,即隨著農民收入水平和農業生產總值比重的增加,耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率耦合協調水平不斷提高。在空間上,2000—2019年影響系數總體表現出自西向東不斷增加的態勢。2000—2010年經濟因素的影響有減弱趨勢,可能由于此時段經濟迅速發展,造成資源過度浪費、無序擴張建設用地,導致耕地撂荒、良田不糧用等現象出現,抑制了耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率協調發展。隨著社會進步、人口增多,糧食供需不平衡,為快速提高糧食產量,在生產過程中過量使用化肥農藥造成生態破壞,根據綠色發展機制,不合理的耕地利用方式會打破其可持續性,大大降低耕地所能產生的經濟效益和生態效益,最終導致耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率兩系統無法實現良性協調發展。但這一發展趨勢在2010—2019年出現轉機,經濟增長對耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率耦合協調性由弱變強。說明隨著政策的不斷革新和農戶綠色環保意識的提高,經濟投入向農業技術培訓、農業機械使用和有機肥使用等方面涌動,根據內生增長機制、綠色發展機制,技術進步是糧食生產效率快速提升的主要推動力,而保證糧食實現高效生產的同時更加注重提高生態效益,最終促進耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率協調發展。

自然因素對耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率耦合協調度的驅動機制。自然因素的影響系數在2000年、2010年、2019年三個時段在空間分布上差異不明顯,均呈現出影響力西部<東部<中部的分布特征,在西部表現出負向影響,中部東部以正向影響為主。根據空間異質性機制,相較中部、東部,西部地區由于降水量大且集中,地形繁雜,多數縣域被列為水土流失重點保護區,如宜昌市的秭歸縣、夷陵縣,恩施市的巴東縣、利川縣,十堰市的房縣等。水土流失頻發使耕地系統遭到沖刷,造成耕地生產、生活、生態功能受損,糧食生產無法得到根本保障,致使西部區域耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率間的耦合協調性走低。而中部東部社會經濟水平優于西部地區,較早進行耕地整合、耕地流轉,耕地破碎化狀態得以改善,耕地的數量形態發生改變,從而促使耕地利用的空間轉型和功能轉型的同步提升,在這過程中形成了較為系統的規模化、專業化糧食生產方式,推動耕地利用轉型向綠色方向變革,對耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率耦合協調性產生有益影響。

社會因素對耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率耦合協調度的驅動機制。2000—2019年社會因素的影響作用發生了以負向影響為主到以正向影響為主的轉變,空間上均表現出中部低兩端高的態勢,但區域差異在不斷縮小。2000年社會因素對耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率耦合協調的影響系數主要為負值,尤其是中部地區,占比高達研究區的1/2。這可能由于此時湖北省正處于經濟起步階段,而社會物質需求日益增長,糧食需求量不斷增加,但此時城鎮化水平低,意味著農業機械技術水平不足,在進行糧食生產時大量投入污染耕地的復合化肥,低效使用農業機械,從而造成耕地濫用、耕地破壞、糧食低質量生產等現象,進而導致耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率系統失調。而到了2010年、2019年,隨著社會的進步和科學技術的優化,根據內生增長機制,加大引進高質量農技人員的力度、提高農業機械使用功率會有效驅動耕地利用的功能轉型和模式轉型,同時也增加農技人員、農業技術、農業機械在縣域間的流動,根據要素流動機制,保證本縣域良性發展的同時,也帶動周圍縣域的耕地合理利用與糧食高質量生產,從而影響整體耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率協調發展。

5 結論與政策建議

本文通過構建耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率耦合協調理論框架,并基于2000—2019年湖北省70個縣級數據的實證分析,探討了湖北省耕地利用綠色轉型的時空演變格局,檢驗了其驅動機制。研究發現:(1)2000—2019年湖北省各縣域耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率整體趨于協調發展,但仍處于初級協調水平,未來有充足提升空間。(2)2000—2019年湖北省各縣域耦合協調水平具有明顯空間分化特征,在空間上主要呈現出中部>東部>西部的態勢,但其差距在不斷縮小。(3)耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率向耦合協調方向邁進源于經濟、自然和社會因素的共同驅動作用。經濟因素以正向影響為主,自然因素在西部以負向影響為主,中部東部以正向影響為主。社會因素的影響作用發生了以負向影響為主到以正向影響為主的轉變。

根據本文結論,未來湖北省各縣耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率耦合協調度有較大提升空間,具體可考慮以下政策建議:

(1)差異化治理,實現區域協同發展。針對處于協調水平的縣域,應進一步落實綠色發展戰略,促進縣域間要素流動,保障自身向更高協調水平發展的同時帶動周邊縣域協同發展;針對處于失調狀態的縣域,應通過優化農業生產結構、提高綠色農業技術水平、制定科學嚴謹的耕地可持續利用規劃等來提高縣域的耕地利用綠色轉型水平、保障糧食全要素生產率穩步增長,進而達到二者協調發展。

(2)把握經濟命脈,實現區域經濟效益與生態效益共贏。加大農業技術培訓、農業機械使用的經濟傾斜,驅動耕地利用模式轉型、提高糧食全要素生產率;加大要素投入成本,以生產綠色優質糧食產品為核心,加速實現從“高效生產”到“綠色生產”的轉變。

(3)抓住資源稟賦優勢,激發糧食綠色生產的活力。建立嚴格的懲戒機制對破壞耕地的行為進行嚴懲,切實保護耕地的生產、生活、生態功能;加強農業基礎設施的建設,保證設施完善、農電配套,驅動傳統的農業生產向耕地綠色利用、糧食綠色生產轉變。

(4)自主培養與人才引進策略相結合,加速向現代化農業轉型。明確提出強化鄉村振興戰略人才支撐,全面建設農技人才隊伍,促進各路人才投身鄉村振興;加大農業技術高端裝備的投入,加速高效農業生產機械在縣域間流動,全面實現高效現代化農業。

本文基于縣級視角,分析了湖北省耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率的耦合協調特征,從經濟因素、自然因素、社會因素三個層面闡明了其耦合協調性的驅動機制,對保障糧食安全、實現區域協同發展具有重要意義。但多種因素之間必然存在交互效應,本文并未拓展經濟、自然、社會因素三者交互作用對耕地利用綠色轉型與糧食全要素生產率耦合協調的影響,在未來的研究中還需深入探討。