海河平原春季限水灌溉下冬小麥農田水分動態及產量形成特征

劉雪靜, 鮑曉遠, 候曉陽, 甄文超

(河北農業大學農學院,河北 保定 071001)

海河平原是我國重要的小麥產區之一[1]。該區冬小麥種植季降水量100~130 mm,僅為7 500 kg·hm—2以上產量需水的1/4~1/3,小麥生產依靠250~300 mm 灌水維持[2-3],灌溉用水60%以上為地下水,導致地下水超采,形成了大面積水文漏斗,引發系列生態問題[4],亟需進一步壓減小麥灌水量,建立與區域水資源承載力相適應的限水灌溉制度[5-8]。

近年來,介于充分灌溉與旱作雨養之間的限水灌溉得到廣泛關注[9]。優化灌溉制度的關鍵是解決需水關鍵期的水分供應,提高灌水利用效率,實現節水與豐產統一[10-11]。根據作物耗水規律,把有限水量最優分配,允許在特定時期使作物經受一定程度水分虧缺,發揮適度干旱脅迫的有益調節作用[12-13]。多數研究者認為,作物在早期營養生長階段對水分虧缺不敏感,是限水灌溉的適宜階段[14-16]。而有研究發現,冬小麥春季任一生長時期水分虧缺均影響產量和水分利用效率,在春季水分臨界期和需水關鍵期,由于干旱脅迫對產量造成的不利影響很難通過后期灌溉得到彌補[17]。亦有研究證實,作物在特定發育時期水分脅迫解除后會表現出一定的補償生長功能,可同步提高作物水分利用效率和產量[18]。

綜上,通過優化作物灌溉制度,即在減少作物水分供應前提下,確定作物生育期內最佳灌水時期、灌水次數和灌水量,減少無效水分消耗,提高農田水分利用效率,獲得最大經濟和生態效益,具有重要的理論和實踐意義。本研究在海河平原代表性區域,選用不同類型品種,足墑播種并通過播期播量匹配,構建冬小麥冬前充足群體,在此基礎上,比較春季不同時期限水灌溉對冬小麥產量形成的影響,為構建精量高效的限水豐產灌溉制度提供依據。

1 材料與方法

1.1 試驗區概況

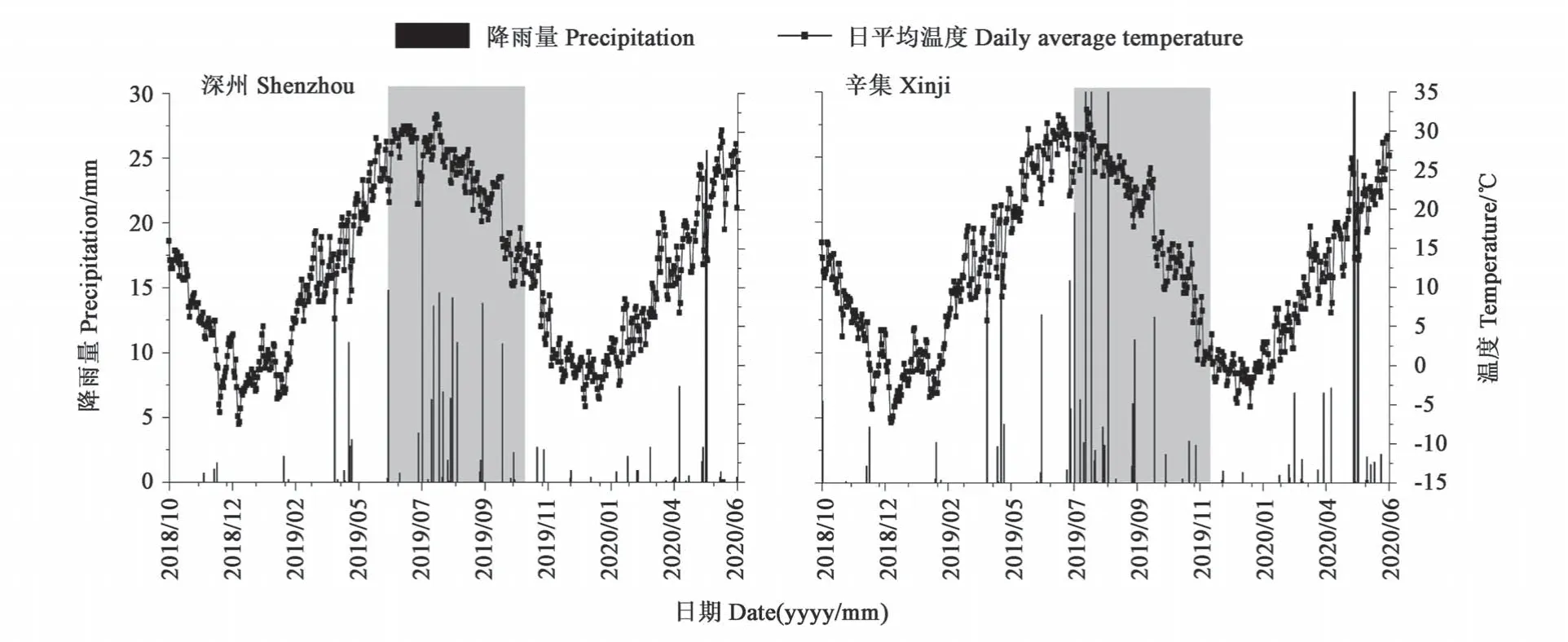

試驗于2018—2020年在河北省農林科學院旱作農業研究所深州試驗站(37°91′N,115°71′E)和河北農業大學辛集試驗站(37°99′N,115°20′E)完成。試驗地均為中性壤土,0—20 cm 土壤有機質含量分別為 16.7、14.6 g·kg—1,堿解氮含量分別為95.28、92.79 mg·kg—1,有效磷含量分別為31.85、23.83 mg·kg—1,速效鉀含量分別為 159.51、136.48 mg·kg—1。試驗地 0—200 cm 土壤容重和田間持水量見表1,試驗期間降水量和日平均溫度見圖1,氣象數據來自國家氣象科學數據中心(http://data.cma.cn/)。

圖1 2018—2020年小麥生長季降水量和日平均溫度Fig.1 Precipitation and daily average temperature in wheat growing season from 2018 to 2020

表1 土壤容重和田間持水量Table 1 Soil bulk density and field capacity

1.2 試驗設計

試驗采用三因素裂區設計,供試小麥品種為旱地組(石麥22、衡觀35和冀麥418)和水地組(石農 086、冀麥 585 和石新 828)2 種類型,供試品種由育種單位提供。設適期播種和晚播2 種播期處理:2018年試驗點為深州,播期為10月13日和10月23日;2019年試驗點為深州和辛集,播期均為10月 15日和 10月 23日;分別按基本苗 375 萬和600 萬株·hm—2確定播量。設4個不同春季全展葉齡1次灌水處理,以春季2次灌水和不灌水處理為對照(表2),共 72個處理,每處理3 次重復,每重復1個小區,小區面積40 m2。

表2 試驗處理設置Table 2 Experimental treatment

小 麥 播 前 底 施 N 150 kg·hm—2,P2O5105 kg·hm—2,K2O 120 kg·hm—2,春季隨第 1 次灌水追施純 N 150 kg·hm—2,春季不灌水處理在起身至拔節期隨降水追施純N 150 kg·hm—2。采用測墑補灌方法,灌溉目標為0—60 cm 土壤含水量達到田間持水量的80%,利用微噴灌設備(河北迪龍科技有限公司),用水表計量控制灌水量。冬小麥土壤墑情指標參照《冬小麥測墑灌溉技術規程》[19],其他管理措施同一般高產田。

1.3 測定內容與方法

1.3.1 土壤含水量 分別于小麥播前、越冬前、返青期、起身期等關鍵生育時期,以及春3葉齡后每5~7 d 采用 TDR 水分儀(IMIKO, 德國)測定 0—200 cm 土層含水量,測定間隔20 cm。灌前、灌后、雨前、雨后加測。

1.3.2 產量及構成 在冬小麥成熟期,每小區選擇3個1 m 長定位監測樣段調查穗數。從各小區選取2 m2樣點,單獨收割,實收測定產量并換算成含水量13%的籽粒產量,并隨機選取30個小麥穗,測定穗粒數。

1.3.3 數據統計與分析 采用SPSS 21.0 軟件進行方差分析;采用LSD法進行差異顯著性檢驗;采用Origin 2021繪圖。

2 結果與分析

2.1 春季限水灌溉下麥田土壤水分變化特征

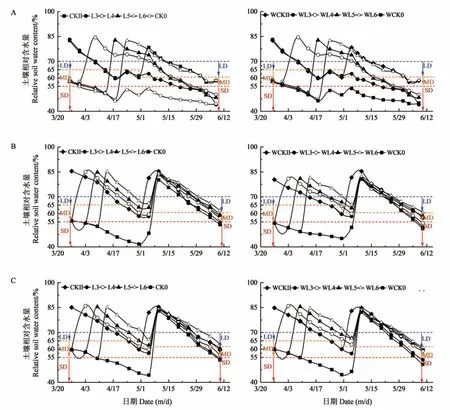

2.1.1 不同處理麥田土壤水分時空動態 由圖2可知,處理間0—60 cm 土壤含水量差異最大,60—120 cm 次之,120—200 cm 差異最小。同時,0—60 cm 也是受灌水和降水影響最顯著的層次,其含水量波動最大。作為農田耗水活躍層,0—60 cm 土壤貯水消耗占0—200 cm 土壤總耗水45.1%~63.7%。因此,在春季限水灌溉條件下,0—60 cm 土層為主要供水層,其含水量變化會顯著影響小麥生長發育與產量形成,也應是分析春季限水灌溉形成的階段性干旱脅迫時間和強度的重點層次。

圖2 不同葉齡灌水后麥田土壤含水量動態Fig.2 Dynamics of soil water content in wheat field after irrigation at different leaf ages.

2.1.2 不同處理麥田土壤干旱程度 由圖3 可知,春3葉灌水前,各處理0—60 cm土層相對含水量(soil water content,SWC60)約60%,低于65%的輕度干旱閾值,2個試驗點以辛集略高,2個年度以2019—2020年略高。2018—2019年度深州試驗點較具代表性,至春4葉齡灌水前,未灌水處理SWC60 為57%,已達中度干旱。至春5 葉齡灌水前,未灌水處理SWC60已低于55%。至春6葉齡,L6處理SWC60低于53%,接近重度干旱。各處理灌溉復水后,SWC60 均恢復至80%左右。至灌漿中期,L3 和 L4 處理 SWC60 接近 60%,至灌漿末期,L3 處理SWC60 低于55%,達中度干旱,此時L4、L5和L6處理干旱相對較輕。與春季1次灌水處理相比,CKⅡ除灌漿末期SWC60降至63%,其余時期均高于65%。推遲播期各處理與對應適期播種處理相比,SWC60 低0.2~5.8個百分點(平均低2.55個百分點)。2020年 5月 7 至 8日深州和辛集試驗點降雨量分別為49.7 和131.9 mm,導致小麥灌漿期干旱程度低于2018—2019年相應處理。

圖3 不同葉齡灌水條件下冬小麥土壤干旱程度Fig.3 Soil drought degree of winter wheat under irrigation at different leaf ages

分析上述結果認為,春5 葉齡和6 葉齡灌水,雖然灌漿后期土壤干旱程度較輕,但灌水前SWC60已低于60%,干旱程度較重;春3葉齡灌水與之相反,灌水前僅接近輕度干旱,但后期干旱過重。而春4 葉齡灌水,其灌水前為輕度干旱,至乳熟末期SWC60 才降低60%,干旱程度同樣相對較低。

2.2 春季限水灌溉對小麥產量構成要素的影響

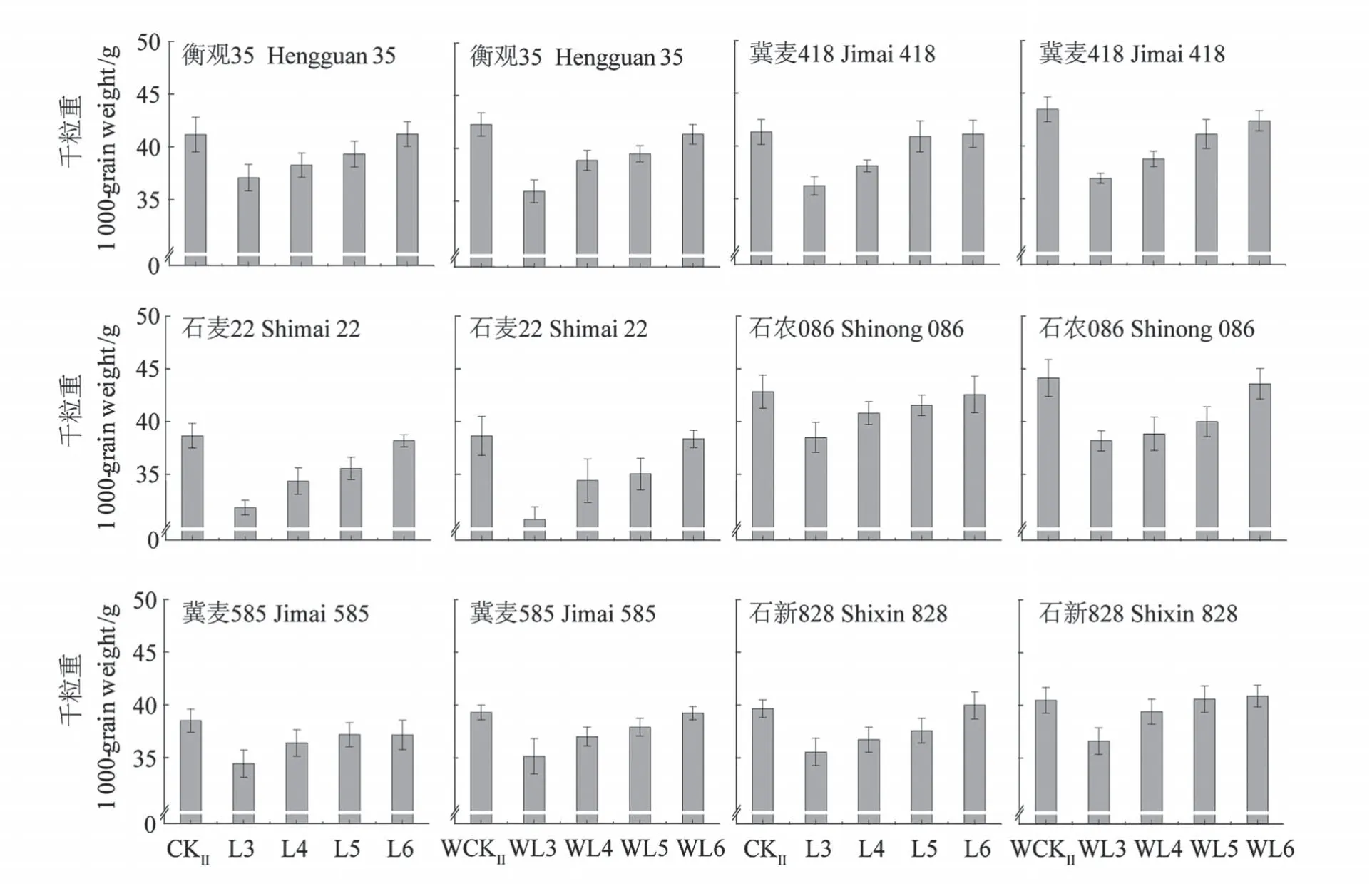

如圖4~5所示,適期播種下,旱地組(石麥22、衡觀35 和冀麥418)和水地組(石農086、冀麥585和石新828)品種春季2 次灌水處理平均穗數、穗粒數和千粒重分別為781.8萬·hm—2、30.9個、40.4g和778.1 萬·hm—2、29.7個、41.3 g,均為常年豐產水平的產量要素正常值。

圖4 不同春季葉齡灌水處理冬小麥穗數和穗粒數Fig.4 Spike number and grains per spike of winter wheat under irrigation at different spring leaf ages

而春季限水灌溉顯著影響產量構成要素,旱地組和水地組品種在春季1次灌水條件下,2地點2年度單位面積穗數較CKⅡ處理平均下降6.7%和10.5%。 水地組品種穗數降幅更大(8.8%~12.5%),降幅最大的品種為石農086;旱地組穗數降幅則相對較小,較CKⅡ平均下降13.0%,衡觀35降幅最小(9.76%),石麥22 降幅最大(14.9%)。3個水地組品種穗粒數平均下降14.1%,石農086降幅最大(15.8%),石新828 降幅最小(13.2%);3個旱地組品種千粒重比CKⅡ平均下降5.3%,衡觀35降幅最小(4.3%);3個水地組品種千粒重平均下降6.7%,冀麥585降幅最大(7.5%)。

適期播種條件下,供試小麥品種均表現為隨春季1 次灌水推遲,穗粒數逐漸降低,而粒重逐漸升高的趨勢,每推遲1個葉齡灌溉,穗粒數平均降低2.47個,千粒重增加1.65 g。除石農086 外,其他品種均表現為L4處理穗數最高,較L3、L5和L6處理分別高9.4%、14.2%和25.8%。晚播條件下,各處理單位面積穗數、穗粒數和千粒重變化趨勢與適期播種條件下對應處理基本一致。

2.3 春季限水灌溉對冬小麥產量和水分利用效率的影響

如表3所示,旱地組和水地組春季1次灌水處理產量較2 次灌水處理降低10.9%~38.7% 和16.5%~38.8%。除石農086 外,其余5個品種L4處理減產最少(11.22%),產量達6 897.8~8 208.3 kg·hm—2。而 L3、L5 和 L6 處理產量平均減產幅度29.62%。6個品種WCKⅡ產量較CKⅡ降低2.54%,而 WL3 與 L3、WL4 與 L4、WL5 與 L5、WL6 與 L6 產量差異均不顯著。春季2 次灌水處理,2年度2 地點 2 播期 WUE 平均為 18.9 kg·hm—2·mm—1,L4 與CKⅡ、WL4 與WCKⅡ相比WUE 差異不顯著,但較其他春季1次灌水處理平均高23.11%。雖然春季限水灌溉導致小麥減產,但旱地品種減產幅度相對較低,春4 葉齡灌水減產幅度最小,采用抗旱品種與春4 葉齡灌水的限水灌溉組合,節水豐產效果最佳。

圖5 不同春季葉齡灌水處理冬小麥千粒重Fig.5 1 000-grain weight of winter wheat under irrigation at different spring leaf ages

表3 不同處理冬小麥產量、水分利用效率Table 3 Yield,water use efficiency of winter wheat under different treatment

3 討論

3.1 春季限水灌溉下麥田土壤水分變化與干旱脅迫特征

已有研究認為,土壤耗水層受灌溉制度影響較大,麥田灌水量由100 增至300 mm,土壤耗水層則由140上升至80 cm,拔節至成熟適度干旱脅迫可增加深層水分消耗[20]。冬小麥返青至孕穗期0—60 cm 土壤耗水占農田總耗水量的比例由返青至孕穗期的43.3% 降至孕穗至成熟期的12.0%,而60—120 cm 土壤耗水則由 20.1% 增至40.8%。小麥80%根系分布在0—100 cm 土層,上層土壤水分虧缺會促進根系對深層土壤貯水的利用,從而提高WUE[21]。本研究發現,春季限水灌溉下,0—60 cm 土壤含水量波動最大,處理間差異最大,是分析春季限水灌溉形成的階段性干旱脅迫時間和強度的重點層次。

小麥在拔節期和開花期灌水可同步實現高產和高水分利用效率[22-23],而在春季1次灌水的限水灌溉條件下,在拔節前灌溉能基本滿足小麥拔節至開花階段水分需要,但開花后土壤干旱脅迫嚴重,且灌水時期越早,后期水分虧缺程度越嚴重,造成的減產越嚴重[24],這與本研究結果一致。本研究還發現,小麥在春4葉齡補灌,僅在起身至拔節階段及灌漿末期處于輕度干旱脅迫狀態,灌漿期干旱脅迫程度顯著低于春3 葉齡灌水處理,而起身至拔節階段干旱脅迫程度顯著低于春5、6 葉齡灌水處理,對小麥生長發育的不利影響最低。

3.2 春季限水灌溉對冬小麥產量形成的影響

合理的灌溉可協調小麥產量三因素(穗數、穗粒數、千粒重),限水條件下,拔節前灌水較后期灌水對產量貢獻更大[25]。早期灌水會造成花后灌漿進程水分虧缺,使千粒重較低,對產量形成有明顯負效應。拔節期補灌可顯著降低小麥分蘗的消亡速率,提高成穗數[26]。也有研究認為,小麥返青期干旱顯著抑制無效分蘗的發生,拔節期干旱加速無效分蘗的消亡[27]。在本研究通過足墑播種、播期播量匹配,小麥冬前群體充足、個體健壯,提升節水抗旱能力。在4個不同春季葉齡1 次灌水處理中,春 3、4 葉齡灌水 WUE 顯著高于 5、6 葉齡灌水。但春3 葉齡灌溉時間較早,導致花后水分虧缺嚴重,千粒重顯著降低,成為產量顯著下降的重要因素。春5、6 葉齡灌水處理成穗數降低、穗粒數減少,導致產量顯著下降。春4 葉齡灌水則有效協調了前期和后期干旱脅迫的矛盾,灌水前的適度干旱脅迫發揮了有益調控作用,相對其他處理使產量三要素更為協調,籽粒產量最高。同時發現,水地組品種的穗粒數和單位面積穗數對春季限水灌溉更為敏感,穗數和穗粒數在限水灌溉下顯著降低,導致該類品種減產幅度顯著大于旱地組品種。