腦電圖在輕度認知功能障礙中的研究進展

李梓浩,吳美妮,尹昌浩,吳天嬌,趙維納

(1.牡丹江醫學院 研究生院,黑龍江 牡丹江 157011;2.牡丹江醫學院附屬紅旗醫院 神經內科 黑龍江省缺血性腦卒中防治重點實驗室,黑龍江 牡丹江 157011)

輕度認知障礙(mild cognitive impairment, MCI)是正常人隨著年齡增長出現認知功能減退到癡呆間的過度狀態,可出現語言、視覺空間功能、注意力和執行功能方面的一種或多種認知功能損傷。可分為遺忘型輕度認知障礙(amnestic mild cognitive impairment,aMCI)和非遺忘型輕度認知障礙。aMCI還可以進一步分為單域遺忘型輕度認知障礙(single-domain amnestic mild cognitive impairment,sdaMCI)和多域遺忘型輕度認知障礙(multi-domain amnestic mild cognitive impairment,mdaMCI)。sdaMCI以單純的記憶障礙為特征,而mdaMCI則以記憶和其他認知域受損為特征。既往研究顯示,60歲以上人群MCI的患病率高達15%~20%, 而每年由MCI發展為癡呆的患者的占比為8%~15%, 并且,MCI患者的癡呆發病率是正常人群的10倍[1]。雖然MCI可增加癡呆風險,但是有研究顯示,約18%的MCI患者存在自發逆轉為正常認知的現象[2],在所有的MCI患者中,aMCI轉化為癡呆的風險較非遺忘型高約27%[3]。

腦電圖(electroencephalogram,EEG)是一種能評估大腦神經元整體功能變化情況并價格低廉的實用工具,可對局部和遠程神經協調產生的神經活動進行非侵入性評估,可用于檢查整個皮層的網絡活動[4]。EEG還具有毫秒級的時間分辨率,比其他神經影像學檢查,如功能性磁共振成像(functional magnetic resonance imaging,fMRI),精細幾個數量級。因此,EEG可作為輔助診斷MCI的工具,并具有一定的優勢。目前,EEG已被廣泛應用于評估認知功能。靜息態腦電圖(resting state electroencephalogram,rsEEG)、事件相關電位(event-related potential,ERP)以及基于EEG的腦網絡均可從不同角度反映MCI認知功能狀態,微狀態分析還可以提取EEG特征,并用于建立各種疾病的診斷模型,對于MCI的早期識別具有極大的意義。

1 rsEEG

rsEEG是指受試者在閉眼靜息狀態下根據國際10-20系統所記錄到的頭皮電極數據[5]。研究表明,rsEEG的α節律構成了人類認知表現的重要介質,在靜息狀態下,α節律的顯著增強通常被認為是清醒大腦抑制過程產生的征兆,這些α節律主要由丘腦-皮質和皮質-皮質相互作用調節,靜息α節律的減慢與注意力和記憶功能的下降有關[6-7]。反之,高α節律可以預測良好的認知功能測試表現,特別是在完成特定的功能或任務方面,錯誤少,效率高[8]。

既往有研究認為,認知功能損傷所致的rsEEG變化主要為“背景節律減慢”,且這種變化對于區分癡呆及認知功能正常的患者是有價值的,但無論是阿爾茨海默癥(Alzheimer's disease,AD)還是路易體或其他類型的癡呆均可表現出此變化[9-10]。另一項研究表明,僅依靠視覺評價患者背景節律的變化無法幫助研究者區分MCI和認知功能正常的人群[10]。僅憑視覺進行EEG分析有諸多局限性,隨著研究手段的不斷發展,對于rsEEG已有多種分析方法,近年來應用最廣泛的是基于快速傅里葉變化的EEG波形頻譜分析,它可以幫助研究者發現肉眼難以分辨的EEG頻譜變化,并進一步提取參數[11]。

近年來研究表明,升高的θ功率是AD引起的癡呆癥認知下降的早期標志物,在癡呆患者的額葉及顳葉區域可以觀測到θ波功率的升高,并且對該區域進行正電子發射計算機斷層掃描(positron emission tomography/computed tomography, PET/CT)可以觀測到該區域新陳代謝降低[12]。而MCI患者EEG頻譜分析的主要變化以α波功率下降(以枕葉和頂葉下降顯著),δ和θ波功率升高,δ和θ波功率比值升高為主要特點[13]。此外,有研究表明,β波功率下降以及γ波功率增加均對識別MCI患者有一定的意義,MCI患者頂葉的β波功率較正常對照組顯著降低,在隨訪的2年中,發現在β1波段中功率下降的最為明顯,頂葉電極在β1波段的相對功率可能比廣義的β波段更能區分aMCI和長期穩定不進展的MCI患者,并且β1波段功率下降與患者β-淀粉樣蛋白(amyloid β-protein,Aβ)含量及記憶下降程度有關[14-15]。另一項研究也證實了,β波段功率是額頂葉連接強度的標志[16]。而中樞神經系統感染急性期所引起的認知功能損害在則是在EEG中出現δ波、θ波、尖峰慢波復雜波等特異性改變,這與該類疾病的預后及認知相關后遺癥有密切關聯,而與MCI引起的EEG改變并不相同[17]。故頂葉β波功率降低可以作為MCI患者疾病進展的標志之一。

有研究(n=496)把簡易智能狀態檢查量表(mini-mental state examination,MMSE)與rsEEG聯系起來,證實了在早期認知功能下降的人群中,rsEEG可顯示出顯著變化(在前額葉區域),并且與MMSE評分密切相關[18]。表明,rsEEG可作為MMSE的補充,對患者進行認知功能減退的篩查。

2 ERP

ERP是受試者接受刺激或預刺激(如聽覺刺激、視覺刺激等)時,出現與刺激或預刺激存在固定關系的相關電位,需要從EEG中提取,可以反映某些大腦區域的激活情況。在認知加工的不同階段會產生不同的ERP成分,如P50、P100、N100、P200、N200、失配性負波、P300、N400和P600等。ERP成分可以根據其振幅[以微伏(μV)為單位],潛伏期[以毫秒(ms)為單位]和地形分布來表征。ERP能夠檢測不同群體間認知功能的細微變化。既往研究顯示,在MCI患者和AD患者中ERP成分的變化較正常人群更為顯著[19]。

MCI患者的病理變化可表現為皮層及皮層下血管損傷所致的神經網絡功能受損,這種損傷可能累及雙側丘腦、基底節等多個神經處理環路進而導致皮質下白質纖維束信息傳遞的延遲[20]。而事件相關電位ERP可以ms為單位檢測神經網絡對相關刺激事件的處理速度,進而幫助我們發現MCI患者異常的腦電圖表現。一項薈萃分析顯示,ERP可能對MCI和AD引起的進行性認知變化敏感,且P300和N200可能有助于識別可能從MCI進展為AD的患者[21-22]。一項基于載脂蛋白E(apolipoprotein E,ApoE)ε 4基因的研究顯示,在檢出ApoE ε-4等位基因的認知障礙患者中,N200和P300的潛伏期增加[23],與Irimajiri等[24]研究結果一致,而ApoEε4在既往研究中已被確定為AD的遺傳危險因素[25]。有研究發現,P200潛伏期可以區分進展性和穩定性MCI患者,敏感度為88%,特異度為77%[26],但基于認知狀態的 N2b振幅卻沒有明顯差異[27-28],這表明健康的老年人和MCI患者的注意力(或完成任務所需進行的思考)可能沒有差異。

一項基于視覺任務的研究發現,與健康老年人相比,MCI患者的對側延遲活動(contralateral delay activity, CDA)波幅增加,AD患者與MCI和健康對照組相比,AD患者的CDA波幅卻是降低的,CDA波幅不僅可以用于區分健康老年人和MCI患者(特異度和敏感度分別為85%和63%),還可以區分MCI和AD患者(特異度和敏感度分別為80%和69%)[29]。因此,ERP未來可于正常人群中篩選MCI患者,并作為預測MCI進展為AD的敏感性指標。

3 基于EEG的腦網絡

腦網絡是由大腦的數百個功能區域及數千條白質軸突路徑相互連接構成的網絡系統,大腦各種功能的產生需要這些通路的不斷激活,并且,這些連接通路可以根據不同的需求進行動態分配。既往研究顯示,這種動態分配的靈活度是大腦維持認知功能以及人類適應環境能力提升的基礎[30]。有研究證實,淀粉樣蛋白沉積、tau蛋白沉積、小膠質細胞激活、星形膠質細胞激活等一系列病理改變均可以顯著影響大腦結構和功能的連通性[31]。在靜息狀態下,EEG振蕩模式信息對于了解大腦網絡功能狀態及對行為功能的影響具有重要意義。

一項研究記錄了健康對照組和aMCI患者任務前后的rsEEG,使用了加權相位滯后指數計算功能連通性指標,最小生成樹算法分析功能連通網絡的拓撲特征,發現任務前aMCI組左側額葉與枕葉之間、左側中央區與內側頂葉之間以及左側中央與右側頂葉腦區之間的區域間連接水平降低,存在局部連接障礙[32],與既往研究結果基本一致[33]。該研究還發現,在任務后靜息狀態下,aMCI患者的功能網絡改變更為突出[32]。這說明,任務前后靜息狀態下MCI患者功能網絡的連接障礙可能是aMCI患者認知功能障礙的生物標志物。

楔前葉(precuneus,PC)是近年來發現的早期AD患者記憶障礙的關鍵區域之一。Gurja等[34]發現,在MCI患者的α頻段中,EEG電流源密度連接性降低。Koch等[35]對AD患者PC進行高頻重復電刺激,并應用經顱磁刺激聯合EEG檢測大腦網絡連接的變化,通過經顱磁刺激聯合EEG信號分析后發現患者PC中的神經活動增加,并且PC和額葉內側區域之間的功能連接也發生了改變。有研究收集了aMCI患者的經顱磁刺激聯合EEG數據,并進行了6年的隨訪,發現與對照組相比,aMCI患者的運動皮層(motor cortex,M1)興奮性降低,序間相干性(decreased intertrial coherence ,ITC)被破壞,并且在轉化成AD的MCI患者和未轉化成AD的MCI患者中M1興奮性和α-ITC的改變程度是相似的,受刺激M1的β-ITC和γ-ITC損傷在轉化成AD的MCI患者中比未轉化成AD的MCI患者大[36]。這項研究證明了M1功能的區域特異性改變可能反映了潛在的神經退行性病變過程,未來可能作為預測從aMCI到AD發展進程的生物標志物。

4 EEG微狀態分析

rsEEG信號中的α頻段(8~12 Hz)可以被解析為有限的幾種相對的穩定狀態[37],每個狀態都以整個通道陣列上獨特的電勢拓撲為特征,即靜態的自發腦電活動可以用有限數量的頭皮電位拓撲圖(scalp potential topographie,MAP)來描述,這些MAP在一定時間內保持穩定(60~120 ms),然后迅速轉換到另一種保持穩定的MAP[38]。這些離散的連續信號被稱為 "微狀態",rsEEG信號中存在 4 類微狀態,分別為A、B、C和D。微狀態A與語言加工和聽覺相關[39-40],微狀態B與雙側枕葉皮層活動相關,即與視覺系統相關[39],微狀態C與認知控制網絡中的活動以及前扣帶回激活相關[40],微狀態D則是與注意力、焦點轉換、工作記憶等認知領域相關[38-39]。

Smailovic等[41]研究表明,健康人群、MCI患者和AD患者的微狀態A、C和D存在顯著的差異,并且微狀態C的形貌變化與腦脊液中Aβ水平相關,而微狀態B的形貌變化與腦脊液中高磷酸化tau蛋白水平相關。研究也表明,最早的Aβ積累發生在默認模式網絡的區域內,影響健康老年人和MCI患者中這些區域的功能連接[42]。Tait等[43]則是在采集了rsEEG信息后,對實驗中的AD患者、MCI患者及健康對照組進行了4年的隨訪,發現AD患者中的微狀態轉換更慢,并且較MCI和健康對照組更簡單,重復性更高,這反映了微狀態的轉換速度以及重復性可能與人腦在進行一系列認知域相關的活動時大腦網絡之間的轉換相關。

另一項研究顯示,與健康對照組相比,AD和MCI患者中微狀態A的持續時間、發生率和覆蓋率顯著增加,與既往研究結果相似[44],此研究還發現,當觀察特定頻段的微狀態時,微狀態A在δ(1~4 Hz),θ(4~8 Hz)和β(13~30 Hz)波段受到影響,而微狀態D僅在δ和θ波段受到影響,應用微狀態的特征將健康人群與MCI患者區分開的準確率為58.7%。微狀態A的變化可以作為AD患者EEG微狀態變化的標志之一[45]。

5 小結

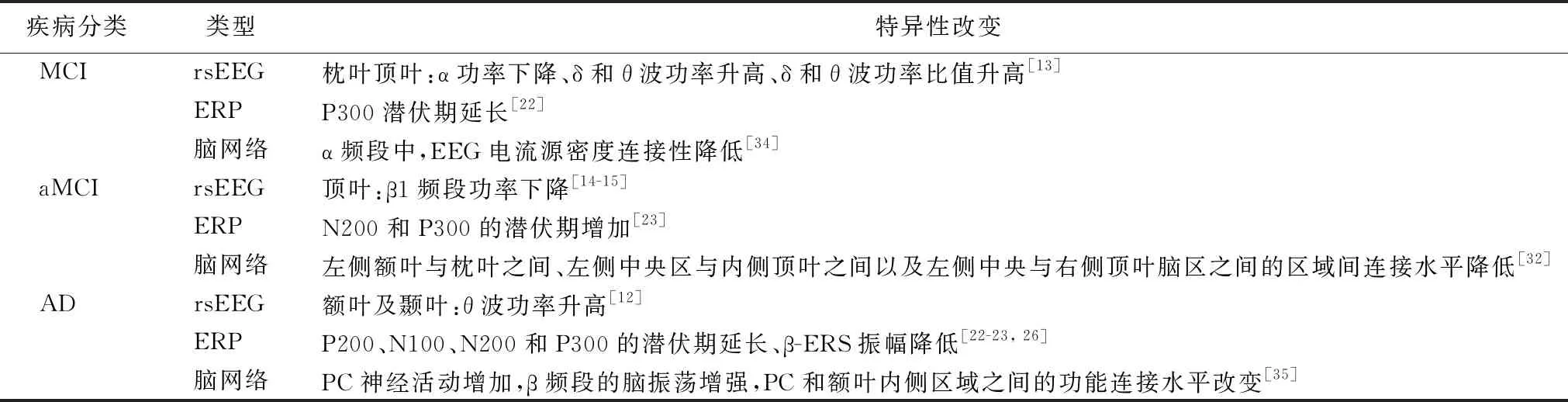

MCI患者在疾病早期就已經發生了結構和功能的變化,EEG是一項快速評估大腦網絡功能且價格低廉的非侵入性工具,EEG對廣泛篩查MCI患者,監測MCI疾病進程及判斷其預后具有重要意義。筆者對認知障礙嚴重程度與EEG相關特異性改變進行總結,見表1。目前關于MCI患者的研究相對較少,單一模態的結構或功能檢查已經不足以去全面研究和看待問題,未來的研究熱潮可能是將EEG、神經影像學、神經心理學等多種模式生物標志物相結合,尋找MCI早期診斷及精準治療的突破點。

表1 認知障礙嚴重程度與腦電圖相關特異性改變