我國生姜標準體系現狀與發展建議

陳 靜,周大森,宋 燁,程 亮,張 鑫,李繼蘭

(1.中華全國供銷合作總社濟南果品研究所,山東省果蔬貯藏加工技術創新中心,山東濟南 250014;2.威海職業學院(威海市技術學院),山東威海 264210)

姜(Zingiber officinaleRosc.)是姜科姜屬多年生草本植物的根莖,原產于東南亞[1],我國山東、四川、福建、河南、廣東、陜西等省份為生姜主產區,其中山東省所產的生姜質量名列前茅。山東省萊蕪市是我國最大的生姜生產和出口基地,種植面積達1.3 萬hm2,產量超過100 萬t,遠銷日本、美國、歐盟等國家和地區[2]。生姜除了具有去腥提味的食用價值外,還具有止嘔[3]、抗菌消炎[4]、抗腫瘤[5]、抗氧化[6]、降血糖血脂[7]等藥用功效。

近年來,我國各地大力引進生姜優良品種,擴大種植面積,生姜產業規模化程度越來越高,對質量的要求也越來越高。生姜產業要持續做大做強必須把高質量發展放在更加突出的位置,這對制定和推行生姜標準提出了更高的要求。本文從標準的構成層次、標準的類型以及標齡等方面系統地梳理了我國生姜全產業鏈的標準體系現狀,介紹了我國生姜標準體系的特點,并提出了發展建議,以期為加快我國生姜產業標準化進程、質量安全水平和促進健康發展提供參考。

1 我國生姜標準體系的現狀

本文涉及的標準來源于全國標準信息服務平臺(http://std.samr.gov.cn/)、食品伙伴網(http://down.foodmate.net/standard/index.html)。截止2022 年2 月底,我國現行有效的與生姜相關的國家標準、行業標準、地方標準共71 項。從產業領域來看,產前標準8 項(占比11.3%),產中標準36 項(占比50.7%),產后標準27 項(占比38.0%)。最早發布的標準為NY/T 404—2000《脫毒生姜種姜(苗)病毒檢測技術規程》,此后,除2009 年外,2004—2021 年每年均有標準發布,其中2019 年發布10項,2018 年發布9 項,2020、2021 年各發布7 項,2014、2016 年各發布6 項,2013 年發布5 項,其余年份發布標準數量不足5 項。目前,我國已初步形成了以國家標準為主體、行業標準為骨干、地方標準為補充的產前、產中、產后各個環節相互協同配套的標準體系[8-9]。

2 目前我國的生姜標準體系

2.1 我國生姜標準體系的構成

2.1.1 國家標準

目前,我國現行有效的生姜國家標準有4 項,其中有3 項推薦性國家標準,分別為GB/T 30383—2013《生姜》、GB/T 39014—2020《生姜精油》、GB/T 22293—2008《姜及其油樹脂主要刺激成分測定HPLC 法》;1 項指導性國家標準,為GB/Z 26584—2011《生姜生產技術規范》。按產業領域分,產后產品標準2 項、檢驗檢測標準1 項,產中生產技術標準1 項。

2.1.2 行業標準

目前,我國現行有效的生姜行業標準有14 項,均為推薦性標準。按行業類型分,農業(NY)行業標準10 項(占比71.4%),供銷合作(GH)行業標準2 項(占比14.3%),糧食(LS)行業標準、輕工(QB)行業標準各1 項,分別占比7.1%。按產業領域分,產中生產技術標準1 項、病蟲草害防治標準3 項,分別為NY/T 5226—2004《無公害食品生姜生產技術規程》,NY/T 1464.31—2010《農藥田間藥效試驗準則 第31 部分:殺菌劑防治生姜姜瘟病》、NY/T 1464.55—2014《農藥田間藥效試驗準則第55部分:除草劑防治姜田雜草》、NY/T 1464.60—2016《農藥田間藥效試驗準則第60 部分:殺蟲劑防治姜(儲藏期)異型眼蕈蚊幼蟲》;產后產品標準6 項、檢驗檢測標準2項、質量等級標準1 項、貯運流通標準1 項,分別為NY/T 1073—2006《脫水姜片和姜粉》、NY/T 1193—2006《姜》、GH/T 1172—2021《姜》、GH/T 1329—2021《日化用生姜油》、LS/T 3257—2017《生姜油》、QB/T 5006—2016《姜汁(粉)紅糖》、NY/T 404—2000《脫毒生姜種姜(苗)病毒檢測技術規程》、NY/T 2505—2013《植物新品種特異性、一致性和穩定性測試指南姜》、NY/T 2376—2013《農產品等級規格姜》、NY/T 2869—2015《姜貯運技術規范》。

2.1.3 地方標準

與國家和行業標準相比,地方標準更符合地區生產實際。據不完全統計,目前我國共有14 個省(市、自治區)發布了本省(市、自治區)的生姜地方標準,共53 項,占生姜標準體系總數的73.6%。其中山東省(DB 37)13 項,重慶市(DB 50)6 項,廣西壯族自治區(DB 45)5 項,四川省(DB 51)4 項,河南省(DB 41)4 項,廣東省(DB 44)、貴州省(DB 52)、河北省(DB 13)、湖北省(DB 42)、浙江省(DB 33)各3 項,安徽省(DB 34)、遼寧省(DB 21)各2 項,江西省(DB 36)、內蒙古自治區(DB 15)各1 項。廣西壯族自治區、廣東省、貴州省、山東省、河南省均有地理標志產品標準,其中廣西壯族自治區3 項,分別為DB45/T 1910—2018《地理標志產品 石塘生姜》、DB45/T 1880—2018《地理標志產品西林火姜》、DB45/T 1699—2018《地理標志產品西林姜晶》;廣東省2 項,分別為DB4418/T 010—2020《地理標志產品連山大肉姜》(清遠市)、DB4408/T 1—2019《地理標志產品徐聞良姜》(湛江市);貴州省2項,分別為DB52/T 1075—2016《地理標志產品水城小黃姜》、DB5202/T017—2019《地理標志產品保田生姜》(六盤水市);山東省1 項,DB37/627—2006《地理標志產品安丘大姜》;河南省1 項,DB41/T 1284—2019《地理標志產品懷姜》。從產業領域來看,地方標準涵蓋產前、產中、產后各個環節,且以產中生產技術標準為主,有16 項,占比30.1%;其次為產后地理標志產品標準,有9 項,占比16.9%。

2.2 我國生姜標準的主要類型

我國現行有效的生姜標準共71 項,包括產前種苗繁育技術標準5 項、土壤培育及水肥使用技術標準3 項;產中生產技術標準18 項、病蟲草害防治標準8 項、管理技術標準4 項、栽培技術標準6 項;產后產品標準9 項、檢驗檢測標準3 項、質量等級標準4 項、貯運流通標準2項、地理標志產品標準9 項(見表1)。

表1 我國生姜的標準類型Table 1 Standard types of ginger in China

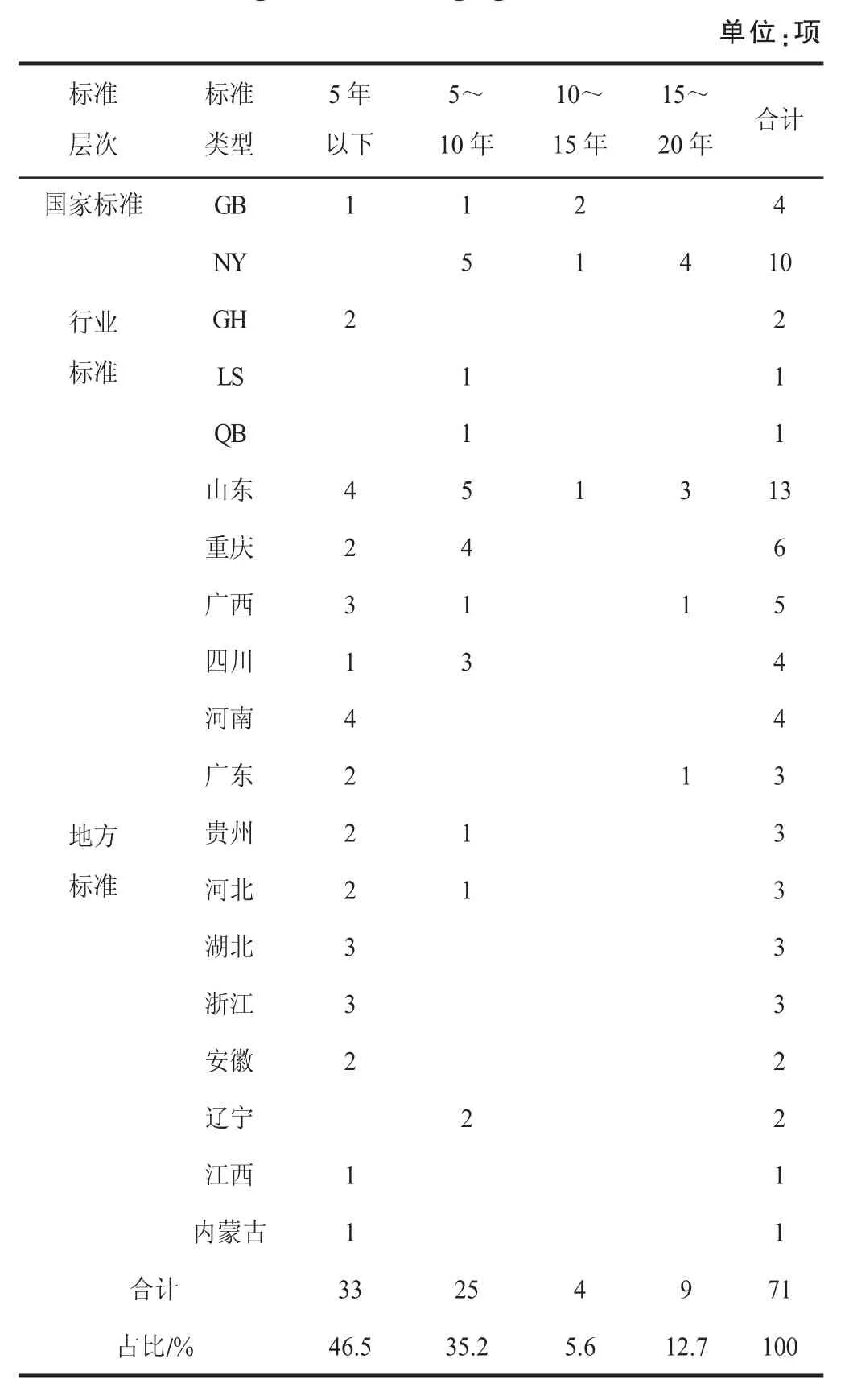

2.3 我國生姜標準的標齡

表2 為我國生姜標準的標齡結構。由表知,目前,我國現行有效的15~20 年標齡的標準有9 項(占12.7%),其中行業標準4 項(占5.6%),均為農業行業標準,地方標準5 項(占7.1%)。10~15 年標齡的標準有4 項(占5.6%),其中國家標準2 項(占2.8%),行業標準1 項(占1.4%),地方標準1 項(占1.4%)。5~10 年標齡的標準有25 項(占35.2%),其中國家標準1 項(占1.4%),行業標準7 項(占9.9%),地方標準17 項(占23.9%)。低于5 年標齡的標準有33 項(占46.5%),其中國家標準1 項(占1.4%),行業標準2 項(占2.8%),地方標準30 項(占42.3%)。

表2 我國生姜標準的標齡結構Table 2 The age structure of ginger standards in China

3 我國生姜標準體系的特點

3.1 標準結構科學合理,體系較完善

目前,我國生姜標準體系形成了以國家標準為主體、行業標準為骨干、地方標準為補充的相互協調的格局,且產前、產中、產后各個環節相互協同配套,標準結構科學合理,體系較為完整,為促進生姜產業的高質量發展提供了標準支撐。

3.2 以標準化建設為抓手,大力發展地方生姜產業

山東省作為我國優質生姜的主產區,擁有安丘大姜、昌邑大姜和萊蕪生姜等國內外知名生姜產品品牌。近年來,山東省一直致力于標準化生產,以標準化建設為抓手,通過“龍頭企業+合作社+農戶+基地”的方式,大力發展生姜標準化種植基地,建成了涵蓋種植、農業投入品使用、采收、貯運保鮮、流通等全產業鏈的標準化管理模式,實現了生姜產品的優質優價。

3.3 標準的實用性和可操作性越來越強

從供銷合作行業標準GH/T 1172《姜》來看,2021 年修訂的版本比2017 年的版本(1993 年首次發布為SB/T 10160—1993,2017 年歸口由商務部調整為中華全國供銷合作總社,文件編號調整為GH/T 1172—2017),將姜分為大姜和小姜,并按品質將分為一等、二等、三等,而且每個等級又按整塊單質量分為一級、二級、三級三個規格,此外,還增加了污染物限量和農藥最大殘留限量。總體來看,2021 年修訂的GH/T 1172—2021《姜》不僅細化了生姜的品質和質量指標等級,增強了標準的實用性和可操作性,而且對污染物限量和農藥最大殘留限量的要求并未具體到指標,而是分別按相關的標準執行,保證了標準之間的協調性和一致性。

4 我國生姜產業標準化發展建議

4.1 優化標準結構布局,推動生姜產業高質量發展

生姜水分含量多,因收后管理不當每年收獲季都有大量的生姜因腐爛變質被丟棄,損失嚴重。然而,在我國生姜標準體系中,僅有2 項貯運流通方面的標準。建議加快生姜保鮮、貯運流通標準研究制定,規范生姜采后保鮮、貯運流通工作,推動生姜產業高質量發展。

4.2 定期復審標準,提高標準時效性

提高生姜標準的時效性,才能更好地推進生姜產業的發展。建議生姜標準從業者及相關部門結合生姜產業發展現狀,及時開展標準復審工作,對標準的適用性、規范性、時效性、協調性和實施效果等情況進行評價,組織相關單位修訂標準中不適應的部分,廢止過時的標準,使標準的技術內容與產業發展相吻合,保證標準的時效性和有效性[14]。

4.3 加強生姜特征性品質指標標準建立,促進質量提升

目前,國內外關于生姜品質指標的標準較缺乏,除了水分、水溶性浸出物及灰分等常規指標外,其他能夠反映生姜特征性營養成分的標準較少[15-16]。生姜特征性品質指標標準的建立不僅可以促進我國生姜產品的品質提升,還能為我國生姜產品獲得更高的品牌效益提供標準依據。因此,建議根據我國不同產區、不同品種生姜,強化生姜特征性品質指標研究,并結合特征性品質指標數據資料,制定生姜的特征性品質標準[17]。