雙聯抗血小板治療穿支動脈疾病性腦梗死 合并糖尿病的臨床效果

馬 嘉,高麗芝

(內蒙古科技大學包頭醫學院第二附屬醫院神經內科,內蒙古 包頭 014030)

穿支動脈疾病性腦梗死是一種特殊類型的腦梗死,主要是由小動脈或穿支動脈發生病變引起的孤立性梗死灶,其可發生在腦部的多個部位,主要在腦干和基底節區。糖尿病是腦梗死的獨立危險因素,不僅影響腦梗死的發生和發展,與臨床預后的轉歸也有密切的聯系。糖尿病與多種心腦血管疾病存在密切相關,這是因為糖尿病患者的機體糖脂代謝發生紊亂,使血管內皮功能受損與動脈粥樣硬化程度加重,腦組織缺血與高血糖水平相互促進,形成惡性循環[1]。臨床治療該病多以改善血液循環、抗血小板治療、增強局部血液灌注等綜合治療為主;阿司匹林能夠通過抑制血栓素A2的合成,從而抑制血小板的聚集,但存在抗血小板療效不一,腦梗死復發風險較高的情況[2]。近年來,臨床治療倡導雙聯抗血小板治療,能夠從不同作用機制發揮藥物的抗血小板作用,提升抗血小板治療的效果[3]。本研究旨在探討雙聯抗血小板治療穿支動脈疾病性腦梗死合并糖尿病及對患者血小板功能的影響,并進一步分析患者治療前后神經功能,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料按隨機數字表法將內蒙古科技大學包頭醫學院第二附屬醫院2020年3月至2021年6月收治的60例穿支動脈疾病性腦梗死合并糖尿病患者分為兩組。對照組(30例)中男、女患者分別為18、12例;年齡50~81歲,平均(62.85±9.12)歲;腦梗死病程4~13 h,平均(9.81±2.27) h;糖尿病病程1~14年,平均(6.68±2.42)年。觀察組(30例)中男、女患者分別為17、13例;年齡52~82歲,平均(63.19±9.24)歲;腦梗死病程5~14 h,平均(10.22±2.56) h;糖尿病病程2~15年,平均(6.83±2.75)年。對比兩組患者一般資料,差異無統計學意義(P>0.05),組間有可比性。納入標準:本研究所選患者符合《中國急性缺血性腦卒中診治指南2018》[4]和《中國2型糖尿病防治指南(2017年版)》[5]的相關診斷標準;經頭顱核磁檢查顯示在穿支動脈區存在急性孤立梗死灶者;腦梗死發病24 h內入院治療者等。排除標準:存在重要臟器功能障礙者;凝血功能障礙者;有活動性出血者等。院內醫學倫理委員會已批準本研究,所有患者或其家屬均簽署知情同意書。

1.2 治療方法本研究所選60例患者均于入院后進行降血糖血壓、改善血管內皮功能、調脂穩定斑塊、營養腦細胞等治療。同時對照組患者按100 mg/次的劑量口服阿司匹林腸溶片(Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.,注冊證號HJ20160685,規格:100 mg/片),1次/d,于早餐后服用。在此基礎上,觀察組患者實施雙聯抗血小板治療方案,阿司匹林腸溶片用法同對照組,并服用硫酸氫氯吡格雷片(Sanofi Winthrop Industrie,注冊證號J20180029,規格:75 mg/片),首次負荷劑量為300 mg/d,之后75 mg/次, 1次/d。60例患者均治療3個月,治療后隨訪6個月。

1.3 觀察指標①臨床療效。于治療前后采用美國國立衛生研究院卒中量表(NIHSS)[6]對患者進行評估,根據減分率判斷療效,基本痊愈:NIHSS減分率≥ 90%;顯效:46% ≤ NIHSS減分率 < 90%;有效:18% ≤ NIHSS 減分率 < 46%;無效:NIHSS減分率<18%。減分率=(治療前分數 - 治療后分數) / 治療前分數×100%。統計治療后3、6個月的腦梗死復發率。②預后評估。治療前后神經功能缺損程度根據NIHSS評分評估,總分42分,分數與神經功能缺損程度呈正比;殘障程度根據改良Rankin量表 (mRS)[7]評估,總分5分,分數越低,殘障程度越輕;日常生活能力采用Barthel指數(BI)[8]評估,總分100分,得分與日常生活能力呈正比。③血小板指標。抽取患者治療前后空腹外周靜脈血3 mL,采用血細胞分析儀測定血小板計數(PLT)、血小板比率(P-LCR)、血小板平均體積(MPV)、血小板體積分布寬度(PDW)。④不良反應。觀察患者不良反應(惡心嘔吐、皮疹、頭痛等)發生情況。

1.4 統計學方法應用SPSS 21.0統計學軟件分析數據,計數資料(臨床療效、復發情況、不良反應)以[ 例(%)]表示,行χ2檢驗;計量資料(神經功能和生活質量評分、血小板指標)經K-S檢驗均符合正態分布,以(±s)表示,行t檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

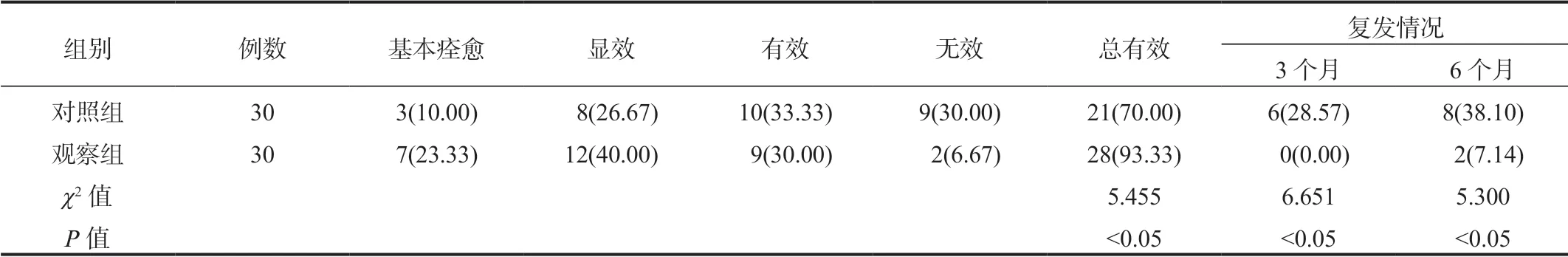

2.1 兩組患者臨床療效與復發情況比較觀察組患者臨床總有效率(93.33%)比對照組(70.00%)顯著升高,治療后3、6個月復發率均比對照組顯著降低,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表1。

表1 兩組患者臨床療效與復發情況比較[ 例(%)]

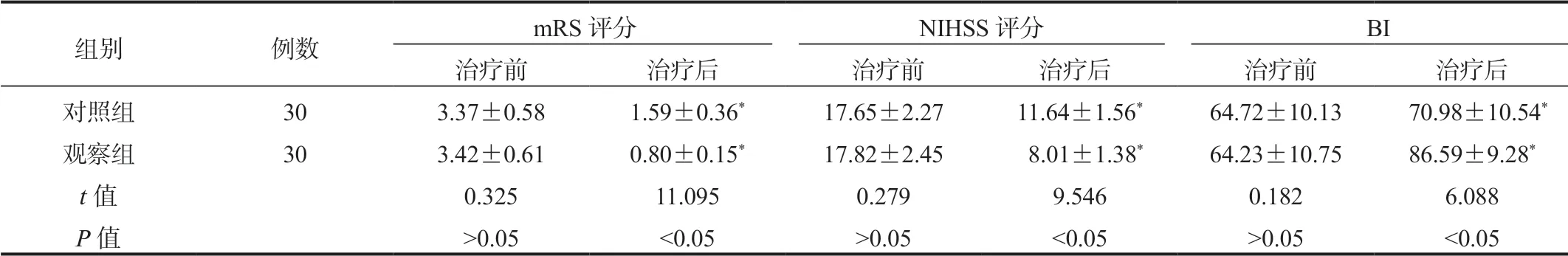

2.2 兩組患者神經功能和生活質量評分比較治療后兩組患者mRS、NIHSS評分較治療前均顯著降低,BI評分均顯著升高,且觀察組mRS、NIHSS評分比對照組顯著降低,BI評分比對照組顯著升高,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表2。

表2 兩組患者神經功能和生活質量評分比較(±s , 分)

表2 兩組患者神經功能和生活質量評分比較(±s , 分)

注:與治療前比,*P<0.05。mRS:改良Rankin量表;NIHSS:美國國立衛生研究院卒中量表;BI:Barthel指數。

組別 例數 mRS評分 NIHSS評分 BI治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后對照組 30 3.37±0.58 1.59±0.36* 17.65±2.27 11.64±1.56* 64.72±10.13 70.98±10.54*觀察組 30 3.42±0.61 0.80±0.15* 17.82±2.45 8.01±1.38* 64.23±10.75 86.59±9.28*t值 0.325 11.095 0.279 9.546 0.182 6.088 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

2.3 兩組患者血小板指標水平比較治療后兩組患者P-LCR、MPV、PDW較治療前均顯著減小,且觀察組比對照組顯著減小,差異均有統計學意義(均P<0.05);兩組患者PLT治療前后及組間比較,差異均無統計學意義(均P>0.05),見表3。

表3 兩組患者血小板指標水平比較(±s)

表3 兩組患者血小板指標水平比較(±s)

注:與治療前比,*P<0.05。PLT:血小板計數;P-LCR:血小板比率;MPV:血小板平均體積;PDW:血小板體積分布寬度。

組別 例數 PLT(×109/L) P-LCR MPV(fL) PDW(%)治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后對照組 30 142.90±8.04 145.03±9.28 0.48±0.02 0.42±0.03* 15.78±1.25 13.45±1.11*16.92±1.64 12.81±1.16*觀察組 30 143.69±9.13 146.35±8.87 0.49±0.04 0.31±0.02* 16.17±1.03 11.31±1.02*17.29±1.70 10.52±1.34*t值 0.356 0.563 1.225 16.710 1.319 7.775 0.858 7.077 P值 >0.05 >0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

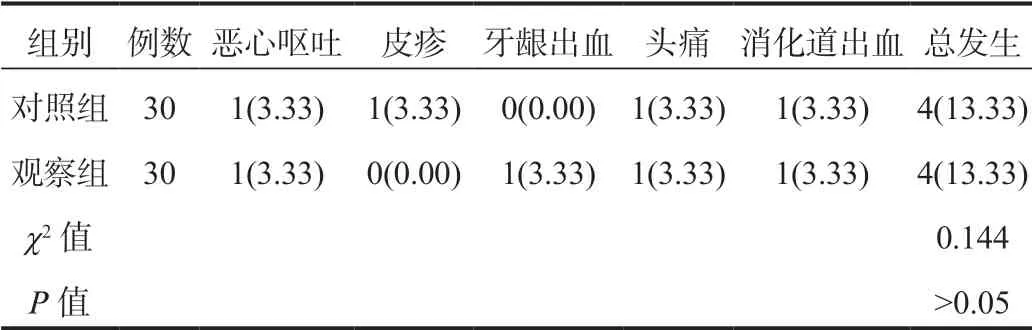

2.4 兩組患者不良反應發生情況比較兩組患者不良反應總發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表4。

表4 兩組患者不良反應發生情況比較[ 例(%)]

3 討論

穿支動脈疾病性腦梗死的發病機制主要與穿支動脈開口處動脈粥樣斑塊的形成、發展及破裂后局部形成血栓有關。糖尿病患者體內糖基化產物和游離脂肪酸水平明顯升高,可損傷血管內皮、促進大小動脈病變的發生、發展,誘導血管內生成粥樣硬化斑塊、血栓等,明顯增加了大循環與微循環障礙風險。臨床研究顯示,穿支動脈疾病性腦梗死合并糖尿病可增加血小板聚集程度,加重血液黏稠度,提高血液凝聚狀態,增加血栓形成風險,從而加重病情,甚至出現新發梗死灶或梗死復發;同時,長期高血糖可抑制血管內皮細胞增殖,使生長因子的敏感性降低,對梗死灶側枝循環的建立造成不良影響[9]。因此,抗血小板治療是本病治療的重要內容,通過抑制血小板聚集,降低血液黏稠度,能避免血栓形成,阻止病情進展或復發。阿司匹林主要通過抑制花生四烯酸、環氧化酶,阻斷血栓素A2的合成,達到抗血小板的目的,但阿司匹林無法抑制已處于活化狀態的血小板,從而無法阻礙環氧化酶旁路或環氧化酶途徑,病情仍會加重,因此部分患者單用阿司匹林抗血小板療效不顯著,仍有較高血栓形成的風險[10]。

臨床常用雙聯抗血小板方案進行治療,血小板通常由3條途徑激活,包括二磷酸腺苷途徑、血栓素A2途徑及不依賴于二磷酸腺苷和血栓素A2的途徑。氯吡格雷可抑制二磷酸腺苷與其血小板受體的結合,抑制糖蛋白的復合物的活化,達到抗血小板聚集的目的,與單一阿司匹林抗血小板治療相比,增加了氯吡格雷,能從不同途徑阻斷血小板的聚集,提高抗血小板療效;另外,阿司匹林和氯吡格雷聯合使用可減輕患者的顱內動脈血管狹窄,并且氯吡格雷對血小板聚集的抑制作用時間更長,抑制強度更高,兩者聯用可抑制新血栓的形成和血小板的聚集[11]。本研究結果顯示,觀察組患者治療后3個月、6個月復發率均顯著低于對照組,治療后臨床總有效率、BI評分比對照組高,NIHSS、mRS評分均比對照組低,提示穿支動脈疾病性腦梗死合并糖尿病患者采用雙聯抗血小板治療可有效改善神經功能,并使臨床療效得到有效提高。

PLT、P-LCR、MPV、PDW均是評估血小板功能的常用指標,能夠反映血小板功能及其聚集情況。發生腦梗死的主要原因是顱內血栓的形成,而在形成血栓時,需要大量消耗血小板,當其消耗量增加,則會引起其體積大小不一,使PDW增加;MPV可反映血小板的黏附情況,P-LCR升高則表明血小板體積較大、活性增強。氯吡格雷屬于二磷酸腺苷受體拮抗劑,通過肝酶活化后結合二磷酸腺苷受體,抑制血小板糖蛋白活化,從而使血小板的聚集受到抑制,從而預防因血小板高度集聚引發的疾病的發生。本研究中,治療后觀察組患者P-LCR、MPV、PDW均比對照組顯著降低,提示穿支動脈疾病性腦梗死合并糖尿病患者采用雙聯抗血小板治療可有效改善患者血小板功能。蒲應香等[12]對阿司匹林和氯吡格雷聯合治療急性腦梗死的研究中,阿司匹林組患者有4例出現胃腸道出血、結膜出血、惡心嘔吐等不良反應,聯合用藥組患者有5例出現上述不良反應,兩組患者不良反應總發生率無顯著差異。本研究與上述研究結果較為一致,提示采用雙聯抗血小板治療穿支動脈疾病性腦梗死合并糖尿病不會增加患者不良反應發生率,安全性較高。

綜上,采用雙聯抗血小板治療穿支動脈疾病性腦梗死合并糖尿病的治療效果確切,能有效改善患者血小板功能,減輕神經功能缺損,使腦梗死復發率降低,有較好的安全性,建議臨床推廣。