海上油氣田溫室氣體排放管理措施及技術(shù)應(yīng)用

張艷華 孫鑫 馬長

(1.中海石油(中國)有限公司湛江分公司;2.大慶石油管理局有限公司技術(shù)監(jiān)督中心;3.中國石油大慶煉化公司電儀運(yùn)行中心)

目前,國內(nèi)海上油氣田主要分布在渤海、東海以及南海;自2010年起,國內(nèi)海域油氣總產(chǎn)量超過5 000×104t,受老油氣田含水率不斷上升、新油氣田陸續(xù)投產(chǎn)帶來用能增加以及海上伴生氣管網(wǎng)不完善導(dǎo)致伴生氣短期無法完全回收等因素影響,海上油氣田溫室氣體排放規(guī)模呈現(xiàn)不斷上漲的發(fā)展趨勢,主要排放源為化石燃料燃燒排放和伴生氣火炬燃燒排放;在國家“雙碳”目標(biāo)背景下[1-6],需要根據(jù)國家低碳政策并結(jié)合企業(yè)發(fā)開發(fā)生產(chǎn)特點(diǎn)開展針對(duì)性溫室氣體排放治理。

1 海上油氣田溫室氣體排放數(shù)據(jù)分析

海上油氣田生產(chǎn)石油和天然氣的過程主要包括全海式生產(chǎn)和半海半陸式生產(chǎn)[7]。以全海式生產(chǎn)為例,其能源消耗主要包括天然氣、原油、柴油等化石能源,用于發(fā)電機(jī)組、加熱爐、柴油吊機(jī)以及柴油消防泵等設(shè)備使用,此部分化石能源消耗產(chǎn)生的溫室氣體排放為海上油氣田主要碳排放源;除此以外,常規(guī)海上油氣田由于天然氣管網(wǎng)不夠完善,生產(chǎn)過程中存在原油伴生氣火炬燃燒排放及工藝放空與設(shè)施逃逸排放。

在海上油氣處理平臺(tái)上,利用電潛泵(多級(jí)離心泵)將地下原油通過井下管柱舉升到井口,匯入生產(chǎn)管匯,經(jīng)混輸管線輸送到海上中心處理平臺(tái)或者浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油裝置,在三相分離器中進(jìn)行油、氣、水分離并進(jìn)一步精細(xì)處理后,合格原油進(jìn)入貨油艙儲(chǔ)存或輸送到陸岸終端外輸。分離出的伴生氣送入氣處理系統(tǒng),供生產(chǎn)設(shè)施中的各類燃?xì)庥脩羰褂茫蛛x出的生產(chǎn)水送入水處理系統(tǒng),最終排海或回注地層。

海上油氣處理過程中使用化石燃料的重點(diǎn)耗能設(shè)備主要有發(fā)電機(jī)、鍋爐、加熱爐、電潛泵、外輸泵等;溫室氣體排放點(diǎn)主要有高壓火炬分離器、高壓燃料分離器、低壓燃料分離器,多余的伴生氣經(jīng)過火炬分液罐進(jìn)入火炬燃燒放空。

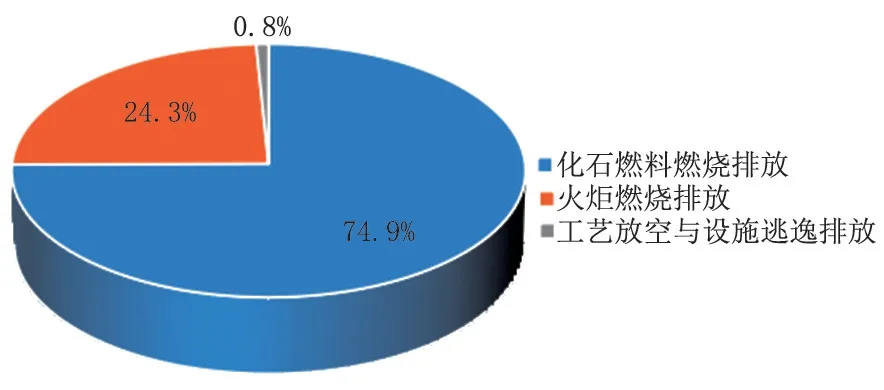

通過對(duì)典型海上油氣田開展溫室氣體排放量核算發(fā)現(xiàn),其各類排放源中化石燃料燃燒排放占比最大,其次是火炬燃燒排放和工藝放空與設(shè)施逃逸排放;排放量占比分別為74.9%、24.3%以及0.8%,詳見圖1。

圖1 溫室氣體排放占比Fig.1 Proportion of greenhouse gas emissions

2 海上油氣田溫室氣體治理措施

通過對(duì)典型海上油氣田的溫室氣體排放數(shù)據(jù)組成可知,99%的碳排放來自于化石燃料燃燒和伴生氣火炬燃燒,因此,減少海上油氣田溫室氣體排放的關(guān)鍵在于通過管理措施和技術(shù)手段有效控制化石燃料使用和減少火炬放空。

2.1 管理措施

溫室氣體治理是一項(xiàng)綜合復(fù)雜的工作,需要企業(yè)積極探索管理創(chuàng)新,建立有一套科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)默F(xiàn)代化管理體系制度,中國海油的管理創(chuàng)新舉措主要表現(xiàn)為:

1)建立低碳管理體系。海上油氣田生產(chǎn)企業(yè)設(shè)立低碳管理部門,建立相應(yīng)的低碳發(fā)展管理制度體系,支持碳管理工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)企業(yè)和國家有關(guān)主管部門工作部署,對(duì)企業(yè)低碳工作進(jìn)行統(tǒng)籌、組織、監(jiān)督、檢查及考核。

2)設(shè)立低碳管理崗位。健全企業(yè)低碳管理專職崗位,明確了低碳管理崗位人員工作職責(zé)與管理內(nèi)容,主要包括編制碳排放管理制度與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),開展碳排放數(shù)據(jù)記錄、統(tǒng)計(jì)與分析,實(shí)施碳配額交易、推動(dòng)節(jié)能低碳標(biāo)準(zhǔn)化,組織技術(shù)培訓(xùn)等工作。同時(shí)企業(yè)從海上員工選出一批年輕能干的優(yōu)秀員工擔(dān)任節(jié)能低碳監(jiān)督員,全過程參與節(jié)能低碳工作,成為機(jī)關(guān)和生產(chǎn)一線承上啟下的紐帶作用,確保各項(xiàng)工作要求扎實(shí)落地。

3)強(qiáng)化低碳監(jiān)測挖潛。建立企業(yè)碳排放數(shù)據(jù)監(jiān)測計(jì)劃,依托配備完善和定期校準(zhǔn)的計(jì)量器具,定期開展碳排放數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)核算、低碳審計(jì)、碳盤查、碳足跡等工作,確保碳排數(shù)據(jù)科學(xué)合理和準(zhǔn)確全面,為溫室氣體治理奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),提供了重要決策依據(jù)。同時(shí)中國海油推出了節(jié)能低碳IC卡制度,調(diào)動(dòng)全體員工的智慧為節(jié)能減碳獻(xiàn)言獻(xiàn)策,發(fā)揮了重要作用。

4)建立碳排放信息化管理平臺(tái)。企業(yè)建設(shè)了能耗在線監(jiān)測和碳排放信息化管理平臺(tái),對(duì)企業(yè)碳排情況及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析、對(duì)標(biāo)預(yù)警,實(shí)現(xiàn)油氣生產(chǎn)過程節(jié)能減碳信息化、數(shù)字化、智能化運(yùn)作,為企業(yè)運(yùn)行優(yōu)化、節(jié)能降耗提供更多支撐。

5)做好降碳源頭控制。中國海油推行開發(fā)生產(chǎn)一體化運(yùn)作模式,制定了油氣開發(fā)項(xiàng)目節(jié)能低碳技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),率先對(duì)油氣開發(fā)項(xiàng)目開展碳排放影響第三方評(píng)價(jià),對(duì)擬建項(xiàng)目提出了明確減碳措施,工作節(jié)能低碳人員提前參與項(xiàng)目的前期研究,在方案制定的過程充分融入節(jié)能減碳的要求,實(shí)現(xiàn)溫室氣體的源頭控制。

2.2 技術(shù)措施

海上油氣田開發(fā)過程中產(chǎn)生的溫室氣體主要來源于化石燃料燃燒和伴生氣火炬燃燒,針對(duì)這一特點(diǎn),中國海油重點(diǎn)從提高用能效率減碳、加大海上油田伴生氣回收利用以及開發(fā)新能源、岸電推動(dòng)用轉(zhuǎn)型、二氧化碳綜合利用四個(gè)方面技術(shù)措施來控制溫室氣體排放。

1)提高用能效率。海上油氣田的化石燃料燃燒主要用于平臺(tái)電站發(fā)電使用,是最為主要的溫室氣體排放源,但海上油氣開發(fā)用電模式不同陸地,海上各平臺(tái)之間距離較遠(yuǎn),一般采取各平臺(tái)通過燃燒自產(chǎn)原油或天然氣進(jìn)行發(fā)電,以供給生產(chǎn)設(shè)施使用,基本處于孤網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài),發(fā)電單元負(fù)荷率普遍較低;通過將各油氣田發(fā)電單元進(jìn)行連接,使獨(dú)立的小電網(wǎng)組合成規(guī)模較大的大電網(wǎng),實(shí)現(xiàn)電力互補(bǔ),提高機(jī)組負(fù)荷率與發(fā)電效率,有效降低油氣生產(chǎn)過程中的能耗和碳排放量。電力組網(wǎng)是中國海油海上油氣田開發(fā)過程中提高用能效率的關(guān)鍵技術(shù),已經(jīng)在南海北部灣、珠江口、渤海等區(qū)域進(jìn)行實(shí)踐應(yīng)用,據(jù)統(tǒng)計(jì),并網(wǎng)后電網(wǎng)效率將提升15%以上。

2)加大海上油田伴生氣回收利用。由于大多數(shù)海上油氣田天然氣管網(wǎng)不夠完善,存在多余伴生氣火炬燃燒放空,加大火炬氣回收利用是海上油氣田減少溫室氣體的有一重要舉措。面對(duì)“雙碳”形勢,中國海油針對(duì)火炬氣采取“應(yīng)收盡收”原則,通過加壓外輸、注氣驅(qū)油、回注地層、氣舉采油、液化回收(含LPG等)、離子點(diǎn)火等措施,全力推動(dòng)火炬氣綜合利用,最大程度控制火炬氣帶來的溫室氣體排放。某海上油田生產(chǎn)過程中存在火炬放空排放,為降低天然氣放空量,該油田針對(duì)火炬放空低壓氣實(shí)施回收改造項(xiàng)目,措施后,火炬氣日均放空量減少80.28%,年均天然氣回收量約360×104m3,溫室氣體減排量達(dá)9 000 t。北部灣某油氣存在大量伴生氣火炬燃燒,實(shí)施火炬氣回收項(xiàng)目,每年將超過1.5 m3的火炬氣轉(zhuǎn)化為商品氣,年減少溫室氣體排放26×104t。海上伴生氣回收利用具有較好的溫室氣體減排效果,可以作為海上油田有效降低溫室氣體排放量、提高能源利用率的重要措施。

3)推動(dòng)油氣開發(fā)用能轉(zhuǎn)型。中國海油一方面在積極探索新能源的開發(fā)利用,另一方面,在大力推動(dòng)海上油氣用電采用陸地電網(wǎng),以此來推動(dòng)用能轉(zhuǎn)型,逐步減少對(duì)傳統(tǒng)化石能源的使用,從而實(shí)現(xiàn)減少溫室氣體。

新能源方面,中國海油在積極推動(dòng)海上風(fēng)電和光伏發(fā)電,為海上油氣提供綠色動(dòng)能[8]。在陸岸終端,充分利用現(xiàn)有空間光伏發(fā)電,如2022年初在南海某終端建成4.5 MW的光伏發(fā)電,年發(fā)電超過500×104kWh,年減少溫室氣體排放超過3 400×104t。在海上,中國海油積極探索海上風(fēng)電,2022年海上建設(shè)首個(gè)漂浮遠(yuǎn)海風(fēng)電,裝機(jī)規(guī)模超過7 MW,項(xiàng)目實(shí)施年發(fā)電超過2 000×104kWh,減少溫室氣體排放超過3.7 t。

岸電方面,由于陸地電網(wǎng)項(xiàng)目明顯高于海上區(qū)域電網(wǎng),岸電也可以為海上油氣田應(yīng)用光伏、風(fēng)能等可再生能源接入提供穩(wěn)定基礎(chǔ)設(shè)施,逐步減少對(duì)化石能源的依賴[9]。海上油氣田的電力來源除了自發(fā)以外,還可以利用岸電,通過鋪設(shè)一條陸地開關(guān)站至海上平臺(tái)的電纜,實(shí)現(xiàn)陸上電網(wǎng)電力供應(yīng)海上油氣生產(chǎn)設(shè)施使用。目前,全國電網(wǎng)平均排放因子相對(duì)海上發(fā)電設(shè)施碳排放強(qiáng)度低了20%~60%,項(xiàng)目改造后,可以大幅降低溫室氣體排放量。中國海油已在渤海海域進(jìn)行岸電示范,取得了良好效益。

4)海上二氧化碳綜合利用。二氧化碳是一種有效的驅(qū)油劑,具有較強(qiáng)的擴(kuò)散和吸附能力特性,采用二氧化碳進(jìn)行驅(qū)油時(shí),可以降低原油粘度、改變?cè)兔芏取⒔档徒缑鎻埩Γ行Ц纳朴筒匦再|(zhì)、增加流體流動(dòng)性,利用原油的高效開采,可提高油氣采收率8%~16%左右,尤其對(duì)于低滲透油藏和接近經(jīng)濟(jì)極限油藏等典型區(qū)域,在綜合考慮油藏特點(diǎn)、生產(chǎn)狀態(tài)以及源匯匹配等因素后,開展二氧化碳驅(qū)油,以提高采收率[10],對(duì)用推動(dòng)低滲低效油氣田經(jīng)濟(jì)開發(fā)意義重大。中國海油正在南海某油田開展海上CCUS示范,項(xiàng)目實(shí)施后每年減少溫室氣體排放超過10×104t。

3 結(jié)論

綜上所述,中國海油一方面通過建立健全管理制度體系、創(chuàng)新節(jié)能減碳管理,充分發(fā)揮全員智慧積極參與節(jié)能減碳挖潛,加強(qiáng)溫室氣體排放數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、監(jiān)測跟蹤和對(duì)標(biāo)預(yù)警,實(shí)現(xiàn)節(jié)能低碳全過程精細(xì)管理,另一方面,中國海油積極采取節(jié)能降碳措施,通過能效提升、火炬氣回收利用、岸電用能轉(zhuǎn)型以及二氧化碳綜合利用等技術(shù)手段大幅降海上油氣開發(fā)過程中的溫室氣體排放,為企業(yè)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),也為能源企業(yè)低碳發(fā)展提供了有益的借鑒。