新媒體視域下讓陶瓷文物“開(kāi)口說(shuō)話(huà)”

徐亦然

(景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院,景德鎮(zhèn) 333000)

0 前 言

在新媒體視域下,博物館都在積極尋求發(fā)展轉(zhuǎn)變方向,如何讓館藏中的文物“開(kāi)口說(shuō)話(huà)”,而文物“開(kāi)口說(shuō)話(huà)”有兩個(gè)層面的理解,一是讓文物將其背景進(jìn)行宣傳介紹,傳播中國(guó)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化;二是讓文物積極尋求與新媒體下的商務(wù)、文化等深度合作,以更數(shù)字化、具體化的內(nèi)容與形式來(lái)面對(duì)大眾。

1 國(guó)內(nèi)外博物館文物展示現(xiàn)狀

博物館是一個(gè)用文物“開(kāi)口說(shuō)話(huà)”的地方,需要向參觀者講述故事,生動(dòng)還原人文歷史場(chǎng)景,使參觀者融入其中。而大多數(shù)參觀者對(duì)于博物館展廳內(nèi)陳列的文物而言,看見(jiàn)大段文物及其介紹信息文字后可能轉(zhuǎn)身離開(kāi),無(wú)法真正了解文物展品的文化內(nèi)涵和歷史積淀。最近兩年,由于受到疫情影響,國(guó)內(nèi)外各大博物館都實(shí)行了封閉或限制游客參觀,但通過(guò)線上開(kāi)展“云展覽”,游客也能足不出戶(hù)參觀體驗(yàn),在一定程度上加深了沉浸感和代入感。

1.1 國(guó)內(nèi)博物館文物展示現(xiàn)狀

隨著時(shí)代技術(shù)的發(fā)展,國(guó)內(nèi)博物館中的文物展示方式也發(fā)生了變化,以文物實(shí)物為主體,做相關(guān)的圖片展示、文字介紹、主題展覽,發(fā)展至利用現(xiàn)代化高科技手段和社交媒體來(lái)展現(xiàn)。

2016年,故宮博物院在展館中就開(kāi)始運(yùn)用虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)展示文物古跡、歷史文化,讓參觀者身臨其境。近兩年來(lái)網(wǎng)上展覽打破時(shí)空界限,讓文物開(kāi)口說(shuō)話(huà)、講述故事,故宮博物院還在線上網(wǎng)站推出數(shù)字文物庫(kù)與數(shù)字多寶閣,打造文物對(duì)外服務(wù)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)文物展品的數(shù)字化。通過(guò)虛擬展廳、數(shù)字體驗(yàn)、全息投影等方式提供文物基本信息和影像檢索和瀏覽服務(wù),滿(mǎn)足各種數(shù)字化產(chǎn)品對(duì)文物信息的需求。

1.2 國(guó)外博物館文物展示現(xiàn)狀

國(guó)外博物館為了盡量滿(mǎn)足觀眾的需求,大多采用了互動(dòng)裝置,讓參觀者身臨其境,拉近與歷史人物的關(guān)系,讓參觀博物館變得更有趣。

法國(guó)盧浮宮博物館和紐約大都會(huì)博物館通過(guò)運(yùn)用虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)設(shè)置數(shù)字展館,以提升展覽的互動(dòng)性。如盧浮宮為紀(jì)念達(dá)芬奇逝世500周年,借助虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù),同時(shí)推出手機(jī)應(yīng)用,使蒙娜麗莎“躍然紙上”;美國(guó)克利夫蘭博物館,參觀者通過(guò)虛擬繪畫(huà)陶器創(chuàng)作屬于自己的藝術(shù)作品,甚至可以重新組合展廳中的展品;大英博物館運(yùn)用虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù),讓參觀者通過(guò)文物旁的觸摸裝置放大欣賞文物的細(xì)節(jié),體驗(yàn)文物沉浸式觸感,并能和各種文物進(jìn)行互動(dòng);克利夫蘭博物館,大數(shù)據(jù)通過(guò)參觀者的表情來(lái)選取和表情最像的藝術(shù)品;美國(guó)費(fèi)城的東州監(jiān)獄博物館,運(yùn)用先進(jìn)的科學(xué)設(shè)計(jì),增添了極具創(chuàng)意與互動(dòng)的藝術(shù)裝置。

1.3 現(xiàn)有陶瓷文物展示調(diào)研

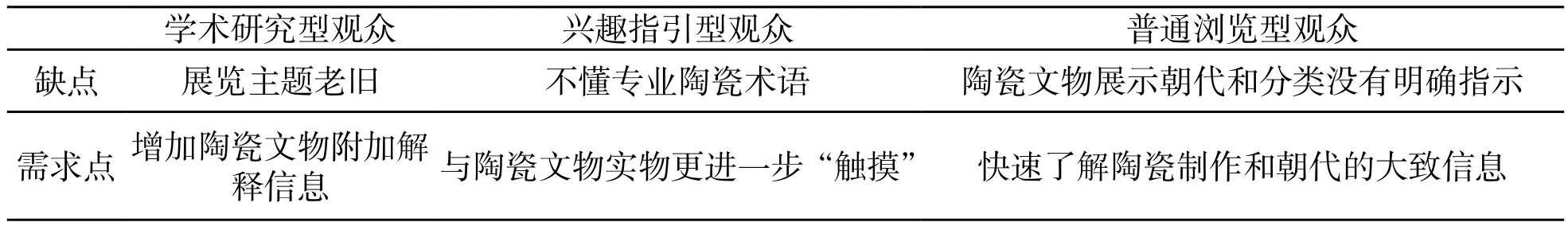

通過(guò)對(duì)景德鎮(zhèn)陶瓷博物館和湖北省博物館參觀觀眾進(jìn)行了部分調(diào)研,通過(guò)問(wèn)卷法研究對(duì)比,歸納總結(jié)出了目前博物館內(nèi)陶瓷文物展示主要存在的缺點(diǎn)和需求點(diǎn)(見(jiàn)表1)。

表1 不同類(lèi)型的觀眾對(duì)博物館內(nèi)陶瓷文物展示存在的缺點(diǎn)和需求點(diǎn)的反映

2 新媒體視域下陶瓷文物的發(fā)展思路

以陶瓷文物發(fā)展為例,在新媒體視域下,陶瓷文物館藏不必局限于單一的館內(nèi)展陳,而是需要充分利用好互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì),傳播優(yōu)秀陶瓷文化,突破時(shí)間與地理時(shí)空界限,以更新穎的方式滿(mǎn)足人們的精神文化需求,講述中國(guó)陶瓷故事,彰顯中華歷史。

2.1 與新媒體頻道結(jié)合,探索陶瓷文物發(fā)展方向

普通民眾對(duì)于博物館內(nèi)的文物了解渠道較少,博物館所提供的宣傳冊(cè)由于篇幅限制,難以較為深入理解學(xué)習(xí)。借助近年來(lái)熱門(mén)的網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè),博物館選擇專(zhuān)業(yè)講解員與網(wǎng)站數(shù)字化“展覽”結(jié)合,向用戶(hù)全方位展示博物館內(nèi)場(chǎng)景和藏品,實(shí)現(xiàn)隨時(shí)隨地、沉浸式地“云看展”,拉近人們與文物的距離,引導(dǎo)民眾了解博物館,理解文物藏品背后的意義,不僅僅局限于國(guó)內(nèi)游客及群眾,也可制定雙語(yǔ)在線直播頻道,使文物走出國(guó)門(mén)、走向世界。

中國(guó)國(guó)家博物館與淘寶直播合作,講解員以民間的一句俗語(yǔ)“要想窮,燒郎紅”為切入點(diǎn),詳細(xì)介紹了清代康熙年間瓷瓶觀音尊——“郎窯紅”的來(lái)歷,講述了江西巡撫郎廷極奉派前往景德鎮(zhèn)管理燒造故事。故宮博物院針對(duì)女性群體偏好,推出與陶瓷顏色釉相對(duì)應(yīng)的口紅、腮紅等美妝產(chǎn)品,讓肅穆厚重的文物歷史與文化在創(chuàng)新中得到了更具可視化的傳承和擴(kuò)散。對(duì)陶瓷文物而言,可以充分利用自身顏色和歷史文化背景資源,結(jié)合當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)的新潮流,與直播、時(shí)尚、美妝、文具等領(lǐng)域合作。

2.2 抓住受眾群體,拉近人與文物的關(guān)系

文化載體離不開(kāi)文物本身,各博物館也在逐步推出了具有自身博物館和地方特色的文創(chuàng)產(chǎn)品和衍生品。在進(jìn)行陶瓷文創(chuàng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)時(shí),需要牢牢抓住受眾群體日趨年輕化的特點(diǎn)。河南博物館所推出的“考古盲盒”,成為備受年輕人追逐和喜愛(ài)的“網(wǎng)紅”產(chǎn)品。

陶瓷釉色有不同種類(lèi),如青釉中的月白、天青、粉青、梅子青、豆青、豆綠、翠青等細(xì)分,而普通群眾對(duì)青釉這一色系卻沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的參考。如果采用文創(chuàng)產(chǎn)品與顏色釉的結(jié)合,不僅能擴(kuò)大文創(chuàng)產(chǎn)品的銷(xiāo)量,更能加深消費(fèi)者對(duì)于文物以及陶瓷的印象,了解文創(chuàng)產(chǎn)品背后的文化信息。這種文化附加值賦予了產(chǎn)品的獨(dú)特內(nèi)涵和表現(xiàn)方式,有針對(duì)性地讓文物“開(kāi)口說(shuō)話(huà)”,給受眾群體留下印象深刻的宣傳點(diǎn)。

近年來(lái)虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的發(fā)展讓大眾可以在游戲中“穿越”到文物歷史背景中,大眾可以變身為文物守護(hù)者,開(kāi)啟一個(gè)打敗怪獸、守護(hù)文物的冒險(xiǎn)之旅。大眾可以自由選擇不同場(chǎng)景的“穿越歷史之旅”,在一系列的神奇時(shí)刻中,文物也變得生機(jī)勃勃,讓大眾更“真實(shí)”了解文物背后的歷史和文化。

針對(duì)陶瓷博物館,虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)可以將游戲設(shè)置為“真實(shí)”制作瓷器的七十二步驟,還可以借助增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)復(fù)原技術(shù),近距離觀看歷代瓷器的釉色、器型等變遷。

2.3 與民族本土企業(yè)結(jié)合,傳播文化內(nèi)涵

近年來(lái),以華為公司為首的高端核心技術(shù)企業(yè),在中華文化對(duì)外輸出上做到了極致。華為公司所生產(chǎn)的“麒麟”系列芯片,研發(fā)“鴻蒙”自主系統(tǒng)。“麒麟”與“鴻蒙”都是宣傳中國(guó)文化的名片,通過(guò)背后的故事、文化精神與信念,結(jié)合品牌傳遞中華文化,將IP的最大效益發(fā)揮到極致。

小米公司則率先采用陶瓷材質(zhì)的手機(jī)機(jī)身,陶瓷相比玻璃材質(zhì)的核心優(yōu)勢(shì)在于硬度高、耐劃,并且陶瓷機(jī)身的配色從單一的黑白配色過(guò)渡到采用更加絢麗的多彩陶瓷外殼機(jī)身。陶瓷作為中國(guó)的代名詞,消費(fèi)者在選擇商品時(shí)不僅僅是支持民族企業(yè),更是支承中國(guó)傳統(tǒng)故事的精神內(nèi)涵。

以陶瓷文物為例,引用陶瓷器物溯源,作為商業(yè)結(jié)合的切入點(diǎn),選取具有代表意義的名字作為記憶點(diǎn),帶動(dòng)文物背后的歷史故事,積極發(fā)掘、展示、弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀,實(shí)現(xiàn)思想性、藝術(shù)性、觀賞性的有機(jī)統(tǒng)一。例如經(jīng)典的“玉壺春瓶”,引申到宋代詩(shī)人蘇東坡詩(shī)句中“玉壺先春”或唐代王昌齡詩(shī)中“洛陽(yáng)親友如相問(wèn),一片冰心在玉壺”,象征友誼如春、冰清玉潔。

3 結(jié) 語(yǔ)

文物展示不應(yīng)該拘泥于博物館館內(nèi)與線上展陳方式,而是各大博物館應(yīng)著力于讓文物“活起來(lái)”、“開(kāi)口說(shuō)話(huà)”、“講述故事”,由此不斷加大文物的數(shù)字化發(fā)展,研發(fā)相關(guān)文創(chuàng)產(chǎn)品和開(kāi)發(fā)文化產(chǎn)業(yè),從而促進(jìn)博物館在數(shù)字化下長(zhǎng)久發(fā)展。為充分挖掘陶瓷文物其自身所附帶的鮮明文化特征與內(nèi)涵,也應(yīng)積極尋求新媒體與互聯(lián)網(wǎng)合作,從而長(zhǎng)足發(fā)展,傳播中國(guó)優(yōu)秀陶瓷文化。

- 江蘇陶瓷的其它文章

- 唐代長(zhǎng)沙窯行草詩(shī)文壺之藝術(shù)美

- 論龍泉青瓷“半刀泥刻花梅瓶”的傳統(tǒng)藝術(shù)和人文內(nèi)涵

- 【表彰】多家陶瓷企業(yè)進(jìn)入中國(guó)輕工業(yè)二百?gòu)?qiáng)、科技百?gòu)?qiáng)名單

- 人生有味是書(shū)香,談古論今致寧朗

- 《陶瓷產(chǎn)品設(shè)計(jì)師》、《陶瓷工藝師》國(guó)家職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)初審會(huì)暨《陶瓷成型施釉工》國(guó)家職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)制定啟動(dòng)會(huì)在懷仁順利召開(kāi)

- 心向自然,匠心獨(dú)運(yùn)

——淺談“樹(shù)樁”紫砂壺的創(chuàng)作感悟