科學種草莓 種出高效益

宋莎家庭農場位于浙江省長興縣畫溪街道白阜村,主要種植、銷售草莓。場主宋莎是一名“90 后”新農人,2014 年大學畢業,2016 年辭去助產師的工作,和丈夫戴亮一起回到白阜村創業,2017 年成立宋莎家庭農場,帶領家人堅持綠色生態種植,實施創意營銷,農業設施不斷完善、升級,種植面積從15 畝擴增至53 畝,營業收入由50 萬元遞增至162 萬元。與此同時,農場還帶動和幫助當地部分困難村民種植、銷售草莓,每戶年增收3 萬至5 萬元。

生態種植,產量品質雙提升

在當地,草莓大棚里的地壟和畦溝大多是裸露的,特別潮濕的時候,村民頂多在畦溝里鋪上一層稻草防滑。為了改善生產環境,宋莎在種植草莓的壟面覆蓋黑色地膜,在兩邊墻面掛上一層白網,在每道畦溝鋪設塑料地毯。走進她家的草莓大棚,仿佛進入一個整潔的庭院,令人賞心悅目。

防治害蟲一直是令許多草莓種植戶傷腦筋的事,使用藥物固然立竿見影,但可能造成殘留超標,還可能誤傷到給草莓授粉的蜜蜂。在農技專家的指導下,宋莎和丈夫在采用滅蚊燈、性誘劑誘殺等安全方法的同時,增加以蟲治蟲技術:孵化七星瓢蟲來捕食蚜蟲等害蟲。

清潔化生產和綠色防控都需要增加不少投入。宋莎的父親曾有過猶豫,宋莎給他講道理、算細賬,很快說服了他。生產區清潔了,不僅方便生產及管理人員作業和游客采摘,還可以避免果實受污染、減少畦溝水分蒸發,降低棚內濕度,減少草莓發病率;綠色防控雖然比藥物防蟲費用高,但更能確保食品安全,物有所值。

一年很快過去,宋莎采用清潔化生產和綠色防控技術種植的草莓,產量和品質雙雙提升,營業收入比那些按傳統方法種植的莓農多出一倍。2018 年,宋莎家庭農場被確定為“浙江省草莓全產業鏈質量安全風險管控示范基地”。在宋莎示范帶動下,白阜村的草莓種植戶們也陸續走上綠色生態發展之路。

引進新品,實現人無我有

宋莎深知,只有不斷推出草莓新品種,才能增強產品的市場競爭力。她開始陸續引進種植草莓新品種。宋莎從農技推廣部門了解到,“越秀”草莓新品種硬度較高,耐運輸,果實較大且勻稱,更適合禮盒包裝。2020年,她率先引進這一品種進行試種。從育苗、移栽到掛果,她和家人精心管理,當年試種成功。農場利用該品種耐運輸的優勢,將市場延伸到縣外甚至省外。白草莓因其獨特風味受到消費者青睞,但因為種植難度較大、產量略低,種植的人不多。宋莎迎難而上,2021 年引進白草莓中的精品——雪兔,在農技專家指導下進行試種。該品種口感軟糯、清甜,相比紅草莓和其他白草莓,風味更勝一籌。試種成功后,宋莎以它來主打高端市場。

近年來,宋莎家庭農場成功種植紅頰、章姬、雪兔、越秀、越心、隋珠等品種,實現產品多樣化,滿足了消費者的不同需求,有的產品價格較高,仍然供不應求。宋莎總結說:“一定要創新,要有不一樣的東西推出來,這樣才能吸引消費者,才能更好地做出自己的品牌。如果試種成功了,人家沒有,我有了,新產品就成為優勢。另外,我試種成功了,還可以為村里的草莓種植戶做示范。”

升級設施,實施無土栽培

宋莎和丈夫回鄉創業的時候,當地草莓種植戶采用的都是單體大棚,空間狹小,架構不太堅固,抗自然災害的能力較低,還不便于安裝高科技設備。在2018 年初春的一場暴雪中,包括宋莎家庭農場在內的當地許多單體大棚,都受到不同程度的毀損。當時,宋莎就萌生了升級大棚的想法。2020 年,家里有了一些積蓄后,她馬上著手實施自己的計劃:建連體鋼構溫室大棚。

連體溫室大棚比單體大棚體積大,造價高很多。父母擔心投入的錢短期難收回來,有點猶豫,但宋莎胸有成竹。經過咨詢和考察,她早就了解到,連體溫室大棚可以提高土地利用率,便于實施智能化管理,還可延長作物的生產期,提升作物產量和品質,所產生的經濟效益遠高于傳統單體大棚。

說服家人后,宋莎拿出家里的所有積蓄,又向銀行申請貸款,開始新大棚的建設。4 個月后,一棟占地5畝的連棟溫室大棚建成。宋莎隨即按高標準對大棚進行配套建設,將其打造成一個不受季節、天氣因素制約的現代化、智能化的種植基地。

連棟大棚建成后,宋莎又開始圓她的另一個農業夢——實施立架無土栽培。原來在地面生長的草莓被移到離地半米多高的架子上栽培,凹槽里的基質由椰糠、草炭等混合而成,基質里埋設地熱線,濕度低了可以加溫;水肥由一根根細管輸送,滴灌到每一棵草莓根部。立架種植可以保持基質干爽,減少病蟲害的發生,避免根系腐爛。自動滴灌技術不但節省人力和水肥,還能精準控肥控質。

2020 年冬,宋莎家庭農場的連棟大棚正式投入使用,2021 年,農場的草莓產量和效益提升30%,傳統單體大棚一畝地產2000~3000 斤草莓,如今提升到4000~5000 斤,銷售額達190 萬元。

創新營銷,打造網紅產品

除了借助農業科學技術、利用現代設施,提高作物的產量和品質,宋莎還通過創新營銷,把草莓銷得更遠,并賣出好價錢。

宋莎夫婦一開始就重視品牌建設。農場成立伊始,他們注冊了“宋莎”商標,并申請通過了農產品綠色認證。從2017 年開始,農場出產的草莓連續4 年獲得浙江省精品草莓金獎。短短幾年,“宋莎草莓”就成為當地頗有名氣的品牌。

銷售方式直接影響產品銷售。以前,當地草莓種植戶大多采取無分級“大波轟”式銷售。宋莎進行市場調查后,決定將草莓分為精品草莓、大草莓和中型草莓,實行分類銷售。她認為,雖然草莓分揀費時費力費工,但因為能滿足客戶和消費者的不同需求,產品一定賣得更好。結果證明,她的選擇是對的。實行分類銷售后,農場的草莓銷售額不但沒減少,還增加了50%。

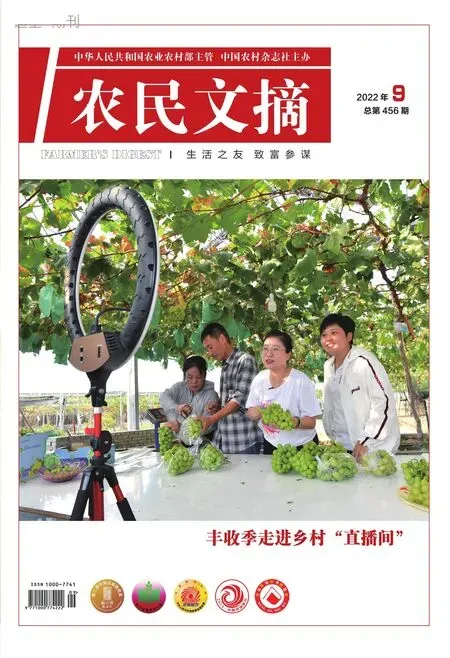

和許多新農人一樣,宋莎也充分利用互聯網來實施創新營銷。兩口子經常忙里偷閑拍攝短視頻,在社交網站和各自的朋友圈發布,介紹草莓種植過程中的點點滴滴,宣傳自己的品牌和產品。每年到了草莓銷售季節,他們都會策劃組織營銷活動,比如,掃微信送好禮、邀請親子家庭到農場體驗采摘等等。短短幾年,粉絲越來越多,他們家的草莓也成了網紅產品。如今,草莓的線上銷售量占農場銷售總量一半以上。銷售旺季,每天有100 多筆訂單,營業額達6 萬元。

為了保證當天接單當天送達,縣城客戶和消費者訂的貨,宋莎堅持親自送貨上門。這是一個很辛苦甚至經常遭受委屈的活兒,但宋莎樂在其中:“有時候很累了,客戶拍一張照片過來,告訴我說,草莓很新鮮,孩子非常喜歡吃。那個時候,我就很開心。因為自己做的事情得到了認可,再累也覺得很值得。”