“守正創新”之我見

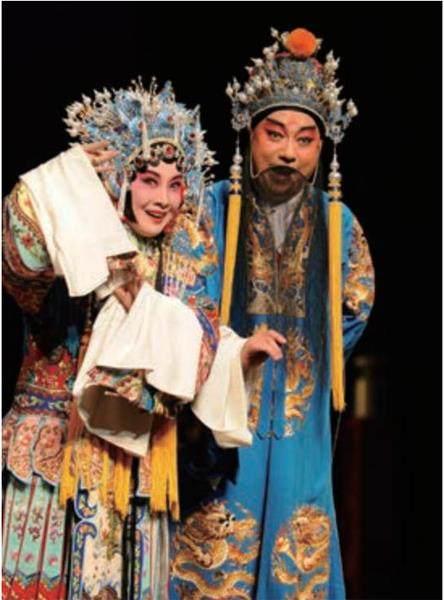

蔡正仁與張靜嫻的《長生殿》。

作為一個演了一輩子昆曲的老演員,對于古老昆曲藝術在今天的“守正創新”,總感覺有說不完的話。

以前,我們常常講“推陳出新”,我的理解,“守正創新”是在“推陳出新”基礎上的發展和深化。只有認識到什么是“正”,才能分清楚什么是“陳”、什么是“新”,只有守住了“正”,才能準確地“推陳”和“出新”。所以,我認為“守正創新”是包含了“推陳出新”,并有所發展的,這對我們從事傳統藝術的人來說,無疑也提出了更高的要求。

眾所周知,昆曲的歷史非常悠久,傳統基礎非常深厚。劇目很多,有上千個,傳統曲牌也有上千個,還有幾百年流傳下來的演唱、表演的規范和程式。這樣一個內涵豐富的古老劇種,相比較而言,我們要守住的“正”更多,發展創新的道路也更艱辛。但昆曲必須要發展,必須要創新,而且我認為昆曲發展到現在,的確到了“守正創新”的關鍵時刻。十幾年前,我們還在說“搶救”昆曲,現在基本不說了,為什么?因為昆曲在新世紀得到了很好的發展,這就是“守正創新”的結果。如果一個劇種沒有創新,是沒有前途的,而這種創新,必須是在守正的基礎上進行。事實證明,老祖宗留下來的東西,我們守住了,而且發展了,所以現在有那么多觀眾,特別是年輕觀眾喜歡看昆曲,聽昆曲,甚至學昆曲。

就我自己從藝六十多年的經驗來說,每一個戲曲演員,首先要考慮如何把傳統的東西繼承好,只有繼承好了,你才能夠根據自己的積累、經驗和體會去進行創作。有些人常常強調所謂“原汁原味”,其實在現實中任何事物絕對的“原汁原味”都是不存在的,哪怕是母親生的孩子,也不可能跟自己一模一樣。所謂“原汁原味”,只能是“很像”,而不可能“一樣”。因此,我理解的“正”,應該是事物的本質沒有“走樣”,它的特性沒有出格,精華仍被保留。從這個意義上來講,“原汁原味”應該是這樣被定義的,而不是刻板的重復。所以,“守正”的正,決不是一成不變,頑固不化的“原樣”,同時,創新也不是毫無基礎,脫離根本的“新”。所以,先“守正”,再“創新”,是一條十分重要的原則,二者是不能分割的。如果只有“守正”沒有“創新”,演員就沒有前途,劇種也沒有前途。很難想象,我們現在唱昆曲,如果還和幾十年、幾百年前的古人一樣,觀眾能接受嗎?實踐證明,此路不通,戲曲藝術如果不與時俱進,觀眾就不要看。

我這一批昆曲演員,大家稱為“昆大班”,都是“傳”字輩老師、俞振飛大師手把手教出來的。但是,你去聽“傳”字輩老師的唱,其實我們已經跟老師們很不一樣了。因為時代不同了,觀眾的要求、審美也不一樣了。我們從老師那兒學了戲,就一直在思考怎么才能更好地展現在舞臺上,怎么才能吸引當代的觀眾?為此,我們一直在嘗試,一直在走改革和創新之路,我們現在看到上海昆劇團的戲,就是這幾十年繼承、改革、創新的結果。

戲曲藝術的“守正創新”,是不是僅僅針對演員來說的呢?當然不是。肯定還包括劇本創作、舞美服化、音樂設計等等。我們的戲曲演出,臺上臺下是一個整體,是“一棵菜”,少了哪個環節都不行。這么多部門,這么多工種,怎么讓他們一起往正確的方向努力?這就需要一個高明的領導。我要說的是我另外一個觀點,就是一個劇種,一個院團,在“守正創新”道路上,關鍵中的關鍵,是劇團的帶頭人懂不懂如何“守正創新”。

近日,“袁運生的歷程”在龍美術館(西岸館)舉辦,展覽的200多件作品和檔案文獻貫穿袁運生從上世紀50年代至今的創作,時間跨度長達70年。展覽以“公共壁畫”“云南寫生”“傳統復刻”和“重返敦煌”四個主單元重現了袁運生對20世紀后半葉中國藝術變革的巨大貢獻。