“后采礦時代”人才教育體系構建研究

王家臣,尤爾根·克里茨曼,李 楊

(1.中國礦業(yè)大學(北京) 能源與礦業(yè)學院,北京市海淀區(qū),100083;2.放頂煤開采煤炭行業(yè)工程研究中心,北京市海淀區(qū), 100083;3.波鴻工程應用技術大學(THGA),德國波鴻北萊茵-威斯特法倫州, 44787)

0 引言

人類已經在地球上進行了數(shù)千年的采礦工程活動,礦產資源為人們提供了70%的農業(yè)生產資料、80%的工業(yè)原料和90%的能源[1]。我國是世界上礦產資源總量豐富、礦種齊全、配套程度較高的少數(shù)幾個國家之一,也是開發(fā)利用礦產資源歷史最為悠久的礦業(yè)生產大國和礦產品消費大國,尤其是煤炭資源的生產量和消費量均接近世界的50%。近20年來,盡管人們一直在努力發(fā)展可再生能源,希望能夠取代煤炭等化石能源,但是至今世界煤炭生產和消費總量仍然呈現(xiàn)上升趨勢。

目前我國煤炭的開采方式發(fā)生了巨大變化,煤炭開采技術不斷進步,在基本實現(xiàn)機械化基礎上正開展自動化、智能化變革。同時,煤礦裝備大型化趨勢明顯,礦井規(guī)模不斷擴大,煤炭生產的地域越來越向西北部富煤地區(qū)集中,中東部地區(qū)煤炭資源幾近枯竭,開采條件復雜和災害嚴重的煤炭礦區(qū)正在逐步退出。煤炭生產已經從量大面廣的分散開采走向更加集中的區(qū)域性開采,礦井數(shù)量大幅度減少,遺留下很多關閉的礦井或礦區(qū)。由于煤炭等礦產資源行業(yè)的固有特性,目前生產或者在建的礦區(qū)在未來必將經歷關閉時期[2]。

德國曾是世界煤炭生產大國,但自20世紀60年代后,德國煤炭產業(yè)進入衰退期,大量礦井關閉、煤炭產量下降、礦工人數(shù)減少,自此開始重視礦區(qū)整治,進入“后采礦時代”。煤礦從建設到關閉的全生命周期可分為勘探階段、煤炭生產階段和后采礦階段(Post-Mining)[3],即“后采礦時代”,這個階段是對采礦遺留的土地、礦井、工業(yè)設施、建構筑物和環(huán)境等進行風險評估、整治與再利用的時期,這個階段會延續(xù)很長時間,對礦區(qū)居民的生產、經濟和生活影響也最為深遠。采礦生產階段結束后,遺留了大量治理難題與災害風險,如環(huán)境破壞、采礦廢棄物占用大量土地、地表沉陷、礦井水位上升、采礦設施與建筑物破壞等[4-8],這些都是后采礦階段必須面對的挑戰(zhàn)與風險,但同時必須看到其中也蘊藏著很多機遇。

我國對關閉礦區(qū)后的資源利用研究起步較晚,導致我國在后采礦教育與技術方面的人才儲備較少[9]。如今我國煤炭行業(yè)發(fā)展進入新常態(tài),開采模式正在從粗放向精細化轉變,而且十分重視綠色開采。但國內對煤炭礦區(qū)關閉后的生態(tài)開發(fā)尚缺乏頂層設計,并缺乏有力的人才支撐。

1 我國煤炭行業(yè)人才培養(yǎng)現(xiàn)狀

1.1 高等教育與職業(yè)教育模式

(1)高校教育。我國在礦業(yè)方面的高等教育主要由礦業(yè)類院校與專科院校組成。近年來,全國約30所礦業(yè)類院校采礦相關專業(yè)招生年均12 000余人,且不同院校各專業(yè)招生規(guī)模與院校所在地區(qū)的資源稟賦、產業(yè)結構特點顯著相關。煤炭專科院校年均招生4 600余人,招生規(guī)模相對穩(wěn)定。

(2)職業(yè)教育模式。我國職業(yè)教育主要是煤炭企業(yè)自主辦學招生,招生主要集中于煤礦開采技術、礦井通風與安全、礦山機電、礦山地質、礦山測量、選煤及煤化工等專業(yè),學生完成學業(yè)后可直接入職煤炭企業(yè)相關對口單位。同時,我國礦業(yè)類在職工程碩士培養(yǎng)的重要性愈發(fā)明顯,工程碩士在高校所占比例約20%~40%。工程碩士的培養(yǎng)不僅提高了煤礦從業(yè)人員的專業(yè)素質,也將相關領域最新的研究成果帶到了現(xiàn)場并指導生產實踐。與此同時,工程碩士培養(yǎng)機制也加強了企業(yè)與高校的合作,實現(xiàn)了校企共贏[10]。

1.2 采礦工程專業(yè)教育體系

(1)培養(yǎng)目標。根據(jù)各礦業(yè)高校的培養(yǎng)方案與總體規(guī)劃,采礦工程專業(yè)學生應具有寬廣的理論基礎知識和扎實全面的專業(yè)知識,掌握了采礦工程建設的基本理論與方法,具有資源開發(fā)及地下建設工程領域科技人員的基本能力,在采礦工程領域能勝任礦山(井工、露天、金屬)工程及地下建設工程的設計、工程監(jiān)理、生產、技術管理、環(huán)境保護等工作[11]。

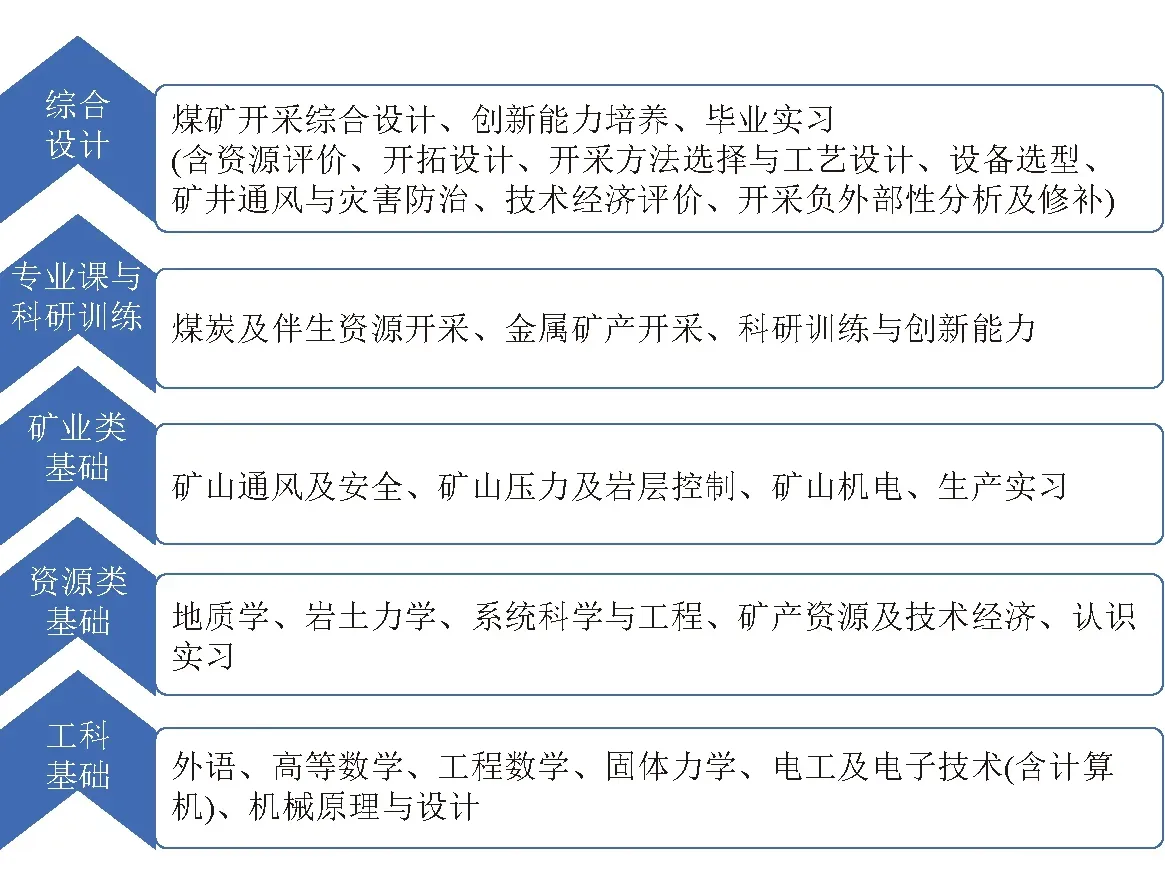

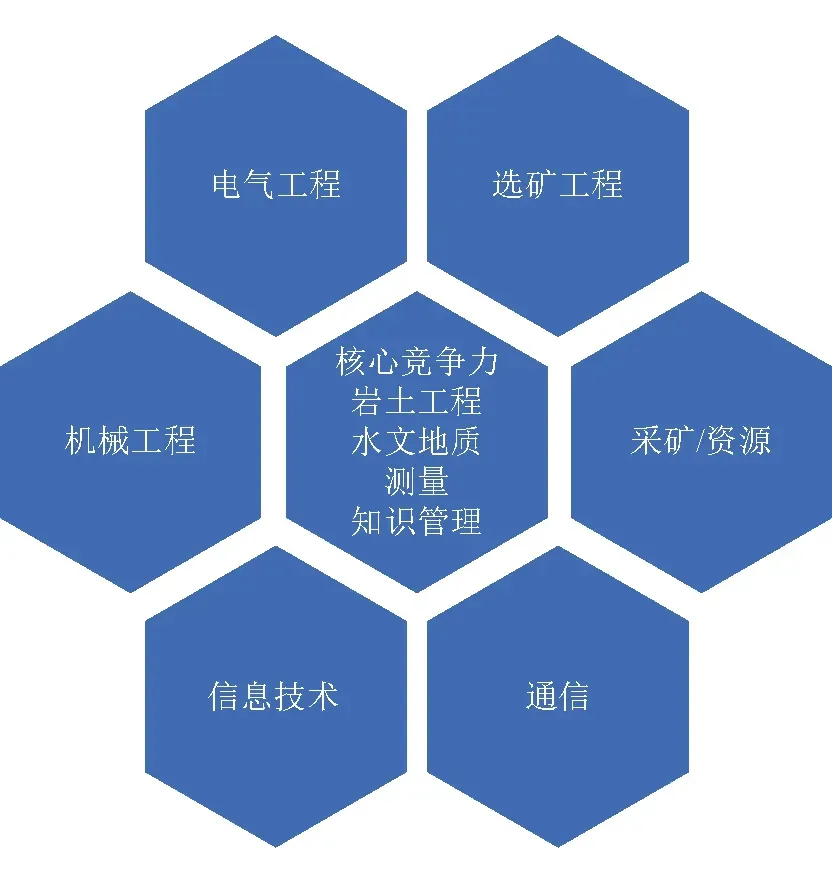

(2)課程體系。以中國礦業(yè)大學(北京)采礦工程專業(yè)課程體系為例[12],整體專業(yè)方向分為地下采礦、露天采礦、金屬礦開采與地下建設工程4個方向,課程總體分為通識教育必修課程、學科與大類基礎課程、專業(yè)核心必修課程、各方向專業(yè)課程與實踐教學環(huán)節(jié)五大類。各方向最低畢業(yè)總學分不低于191.5分,其中實踐教學環(huán)節(jié)44學分,創(chuàng)新教學環(huán)節(jié)不低于7學分。基本知識框架[11]如圖1所示。

圖1 采礦工程基本知識框架

在煤炭等礦業(yè)資源勘探和生產領域,我國礦業(yè)高校每年培養(yǎng)大量專業(yè)技術人才,使礦山企業(yè)有足夠資質的技術人員,支撐了礦業(yè)科技的進步與礦業(yè)經濟的發(fā)展。但采礦活動的影響往往會持續(xù)很長時間,目前關于“后采礦時代”的教育思想較為匱乏,面對必將來臨的、永久的“后采礦時代”,亟待培養(yǎng)具備處理這個階段各類問題能力的科學技術人才。

2 德國 “后采礦時代”人才培養(yǎng)模式

在德國,硬煤生產已在2018年底前停止。為迎接“后采礦時代”的挑戰(zhàn)和機遇,德國波鴻工程應用技術大學開辦了一個新的后采礦碩士專業(yè),并成立了后采礦研究院,主要研究后采礦這項永久性任務中的核心問題,并找出相應的解決方案,保持和傳承以礦山為基礎的技術[3]。

2.1 “巖土工程與后采礦”碩士專業(yè)

隨著德國采礦活動的減少,人們獲得采礦職業(yè)資格的可能性越來越小,而公司和礦業(yè)主管部門又必須滿足相關專業(yè)人員的培訓需求。新的“巖土工程與后采礦”碩士專業(yè)填補了這一空白。該專業(yè)的核心目標是給學生提供一套知識密集的、跨學科的專業(yè)訓練(以地質技術、礦山測量學、采礦學和地質學領域的基礎知識為主),使畢業(yè)生有資格從事后采礦的特殊工作。

2.1.1 培養(yǎng)方案

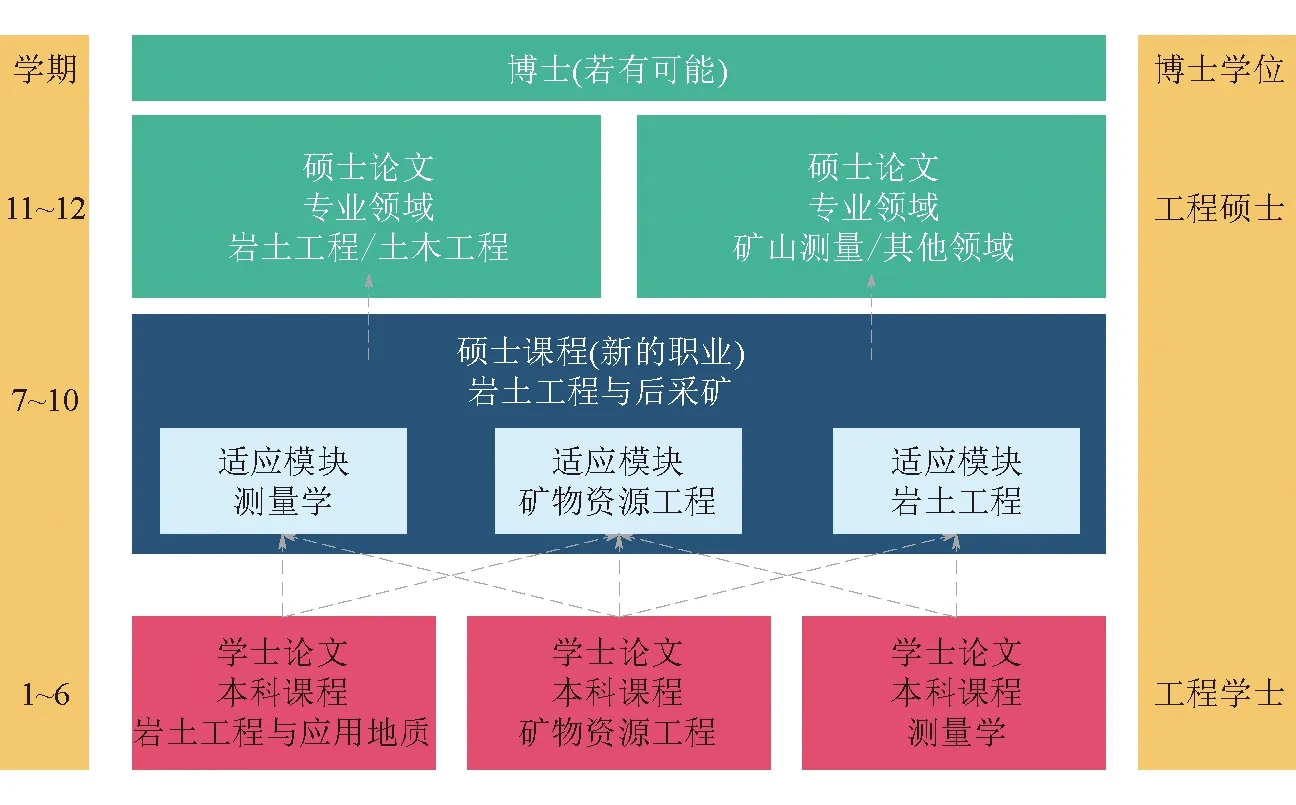

德國唯一的“巖土工程和后采礦”碩士專業(yè),旨在培養(yǎng)能負責規(guī)劃和實施礦山關閉業(yè)務的工程師,并能處理相關售后服務類復雜程序。這一專業(yè)結合了采礦工程、礦山測量、土地測量和巖土技術等多個學科所需的科學基礎、技術資質和技能。“巖土工程與后采礦”碩士專業(yè)是針對在職學生業(yè)余時間學習的培養(yǎng)方案[3]。培養(yǎng)方案的前6個學期,主要面向獲得了“巖土工程及應用地質”“礦物資源工程”及“測量學”專業(yè)學士學位的學生,如圖2所示,同時也接受其他相關專業(yè)的學生。本培養(yǎng)方案學習期滿,畢業(yè)時授予工程學碩士學位。畢業(yè)生也有繼續(xù)攻讀博士學位的基本資格。

圖2 “巖土工程和后采礦” 碩士專業(yè)培養(yǎng)方案

碩士課程包括以下模塊:模塊1~4,協(xié)調主題(測量、資源/采礦、巖土工程);模塊5,巖石力學和礦物地質;模塊6,采礦技術;模塊7,巖土工程支護;模塊8,法律;模塊9,水文地質;模塊10,地表應力;模塊11,技術業(yè)務管理;模塊12~13,應用;模塊14,碩士論文和學術研討。

目前對巖土工程和后采礦領域專家的需求量很大,而且在今后幾年這一需求可能還會繼續(xù)增加。因此,該專業(yè)的畢業(yè)生在許多領域具有良好的就業(yè)前景,包括公共機構(礦業(yè)、建筑、環(huán)保等政府部門)、采礦公司及其后續(xù)產業(yè)(土方工程承建商、基礎工程及專業(yè)土木工程公司、專業(yè)工程咨詢公司及鉆井和隧道承包商)。基礎廣泛和注重實際工作訓練的畢業(yè)生不僅不會局限于從事后采礦工作,還具有從事歐洲規(guī)范第7類“巖土設計”項目的技能。

2.1.2 學習模塊

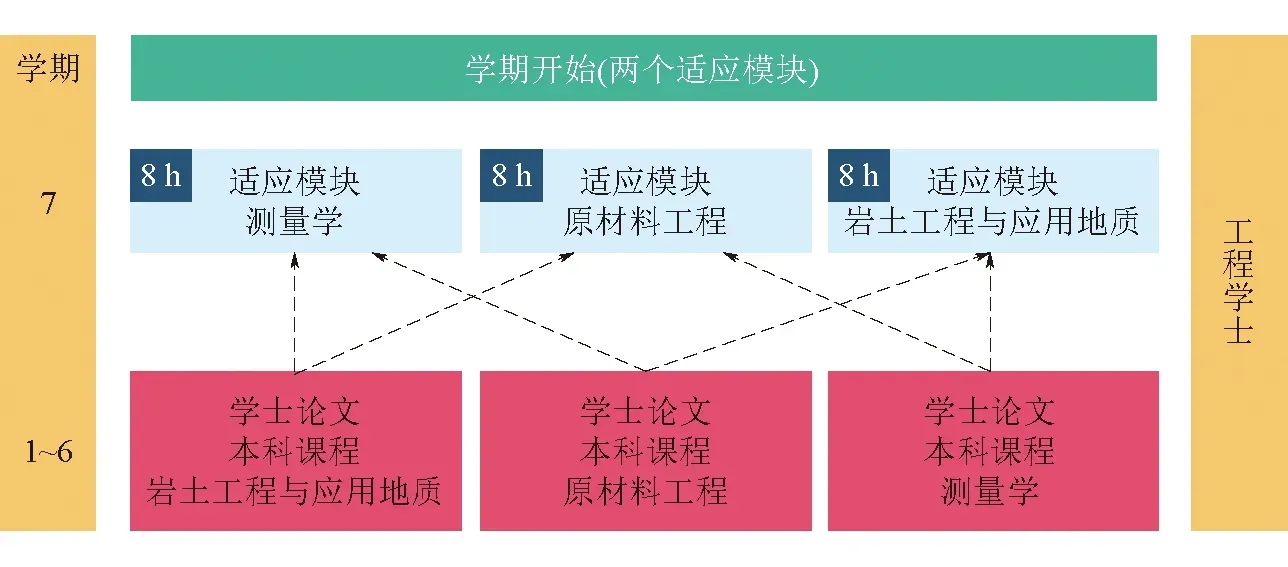

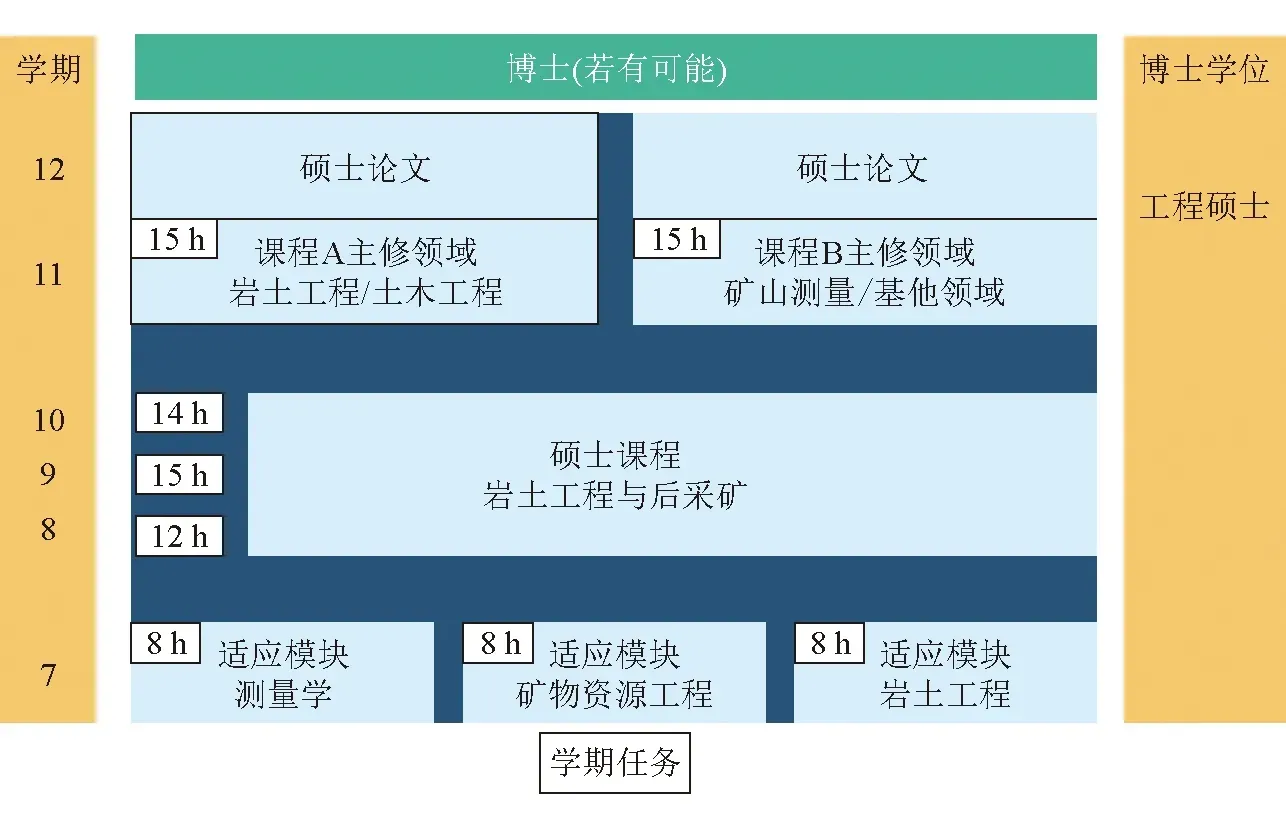

進行該專業(yè)碩士學習的學生來自不同學科,但他們具備的知識必須達到同等水平;因此,學期開始時,該專業(yè)設置了3個適應模塊,講授(已完成的)學科中所缺失的必要知識,不同學士學位的啟動模塊[3]如圖3所示。例如,測量人員可從巖土工程和原材料工程領域獲得相關基礎知識。新的主要模塊[3]將在第8~10學期進行學習,如圖4所示。

圖3 不同學士學位的啟動模塊

圖4 碩士學習的主要模塊

后采礦專業(yè)超高的新生人數(shù)表明,采礦工業(yè)和礦業(yè)管理部門存在大量“巖土工程和后采礦”相關的空缺職位。由于后采礦問題具有國際性,波鴻工程應用技術大學針對相關問題進行了研討并改進了教學計劃。此外,該專業(yè)鼓勵教師和學生進行國際學術交流,提高專業(yè)教學質量,并為科研合作提供新途徑。

2.2 后采礦研究院

2.2.1 職權范圍

為“后采礦時代”做好準備,意味著要有序關閉煤礦,并可持續(xù)地科學管理數(shù)十年采礦作業(yè)的影響和遺留問題。以前的采礦地點和基礎設施也將必須用于實際開發(fā)利用項目。后采礦研究院是處理煤礦開采結束后出現(xiàn)復雜問題的中心機構,其作用是匯集現(xiàn)有知識,確定新的研究領域并進行研究。在考慮可持續(xù)性時,后采礦的挑戰(zhàn)會影響到地下、地面和建筑領域,這3個集群可以歸結為如下3點:需要處理采礦遺留問題;可持續(xù)土地管理;如何將采礦作為文化遺產的一部分。

后采礦研究院通過關注前2個方面,確保了這種采礦知識的不斷更新和持續(xù)可用。不僅如此,德國工程應用技術大學還與波鴻的德國采礦博物館、保護工業(yè)遺產和歷史文化基金會以及埃森的房地產公司合作,探討如何把保護采礦遺產作為文化中的一部分[3]。

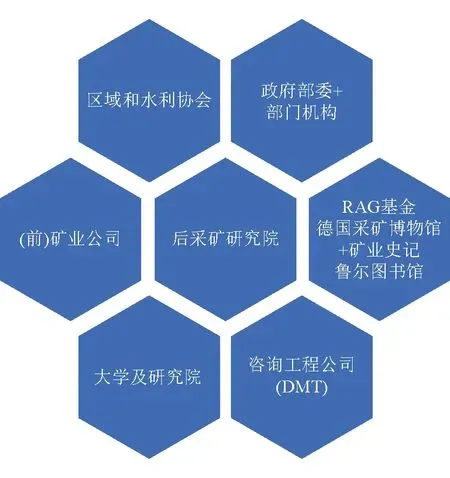

2.2.2 關系網絡

后采礦研究院是大學的重要組成部分。該研究院擁有自己一套專業(yè)的核心技術教學體系,并在具有礦業(yè)背景的大學里,教授和實踐一些不同學科,這有助于構建一個跨學科的網絡[3],如圖5所示。因此,與“后采礦時代”相關的復雜問題可以以多學科和跨學科的方式加以處理,這也為研究院提供了交叉研究的中心平臺。

圖5 后采礦研究院的跨學科網絡

后采礦研究院除了可以利用自己大學的一些基礎學科和平臺外,還可以利用一個綜合網絡[3],包括礦業(yè)和前礦業(yè)公司、公共機構、區(qū)域和水利協(xié)會、行業(yè)組織、咨詢和行政機構以及高等教育機構,如圖6所示。

圖6 后采礦研究院的國家網絡

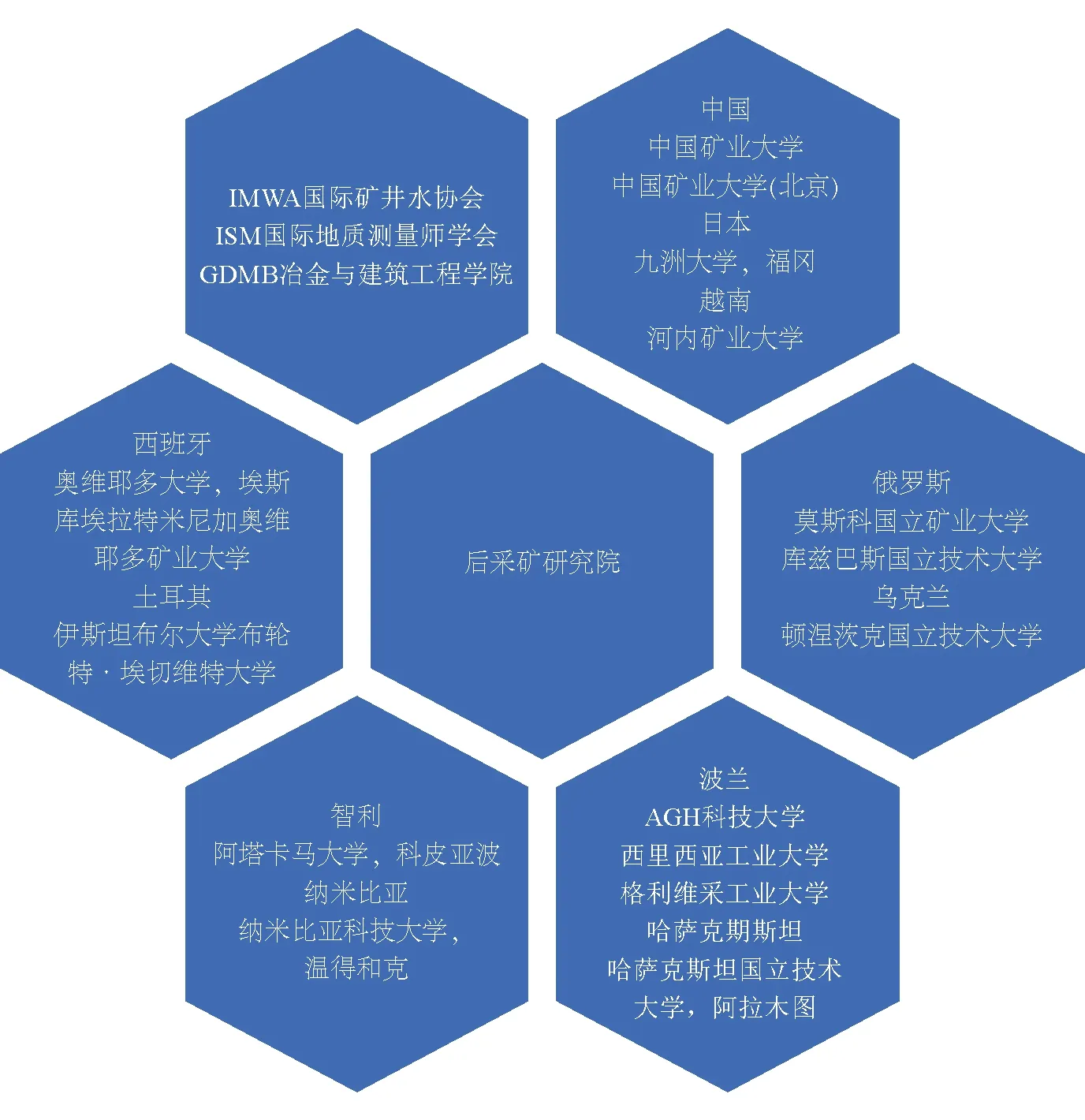

在此過程中,波鴻工程應用技術大學后采礦研究院的關鍵任務是教育和培養(yǎng)出能夠處理后采礦問題的專家[3]。另一項核心任務就是收集、維護和傳播已有的采礦知識。其中包括拓展國際交流網絡,以及加強網絡內的國際合作[13-16]。后采礦社會所面臨的挑戰(zhàn)具有全球性意義,所以建立基礎廣泛的網絡也應包括國際交流,如圖7所示,后采礦學院開展的國際交流和研究工作,有助于促進日益增長的全球一體化。

圖7 后采礦研究院的國際網絡[3]

保護采礦工業(yè)的知識遺產是另一項必須面對的永久性任務。在這項任務中,后采礦研究院是知識管理和傳播的中心機構。采礦技術必須匯集起來保持可用,然后在需要時傳遞下去。這可以通過“巖土工程和后采礦”碩士專業(yè)以及專家會議、技術論文和公共關系工作來實現(xiàn)。由阿恩斯伯格區(qū)(Arnsberg District)政府舉辦的第三屆“北威州(NRW)后采礦時代”研討會于2014年召開,會議吸引了200多名參會者,研討了多項主題,如圖8所示,并為信息、互動和交流提供了重要的區(qū)域平臺[3]。

圖8 “德國北威州(NRW)后采礦時代”會議[3]

后采礦是全球采礦業(yè)的核心挑戰(zhàn)之一,目前,全球許多主要采礦國家正在深入討論后采礦問題[17-20]。其他國家不再將過去的采礦視為一種負擔,而視為可以走一條類似德國的發(fā)展路線,即尋求后采礦的機遇[21-22]。只有在研究和開發(fā)中進行知識交流,才能找到相關問題的答案。波鴻工程應用技術大學在國際合作中獲得的經驗,為如何利用后采礦的機會以及如何降低風險奠定了堅實的基礎。

3 我國“后采礦時代”教育支撐的思考建議

3.1 現(xiàn)狀分析

遼寧撫順、山西大同、江蘇徐州等城市都曾被稱為“煤城”,作為煤炭資源型城市,這些城市為我國經濟社會發(fā)展做出了歷史性的重要貢獻,保障了我國的能源安全。近年來,由于我國能源結構的調整和部分煤炭礦區(qū)煤炭資源的枯竭,大量礦井關停退出,城市經濟發(fā)展開始走“下坡路”,煤炭資源型城市的經濟結構轉型發(fā)展迫在眉睫。

黨的十八大以來,在新發(fā)展理念指導下,我國加強對生態(tài)文明建設的全面領導,作出了一系列重大戰(zhàn)略部署。在國家相關政策的支撐下,許多煤炭企業(yè)對關停的煤炭礦區(qū)開展了生態(tài)修復與資源利用的實踐,例如:河北唐山南湖、江蘇徐州潘安湖等采煤塌陷區(qū)的成功治理,我國現(xiàn)代化礦山工業(yè)園區(qū)和后采礦循環(huán)經濟的國家級示范基地——開灤國家礦山公園、神東采空區(qū)地下水庫等[2,25]。這些后采礦階段的成功實踐表明,我國“后采礦時代”可利用的資源巨大,無論是煤礦開采后形成的地下空間,還是廢棄礦區(qū)的殘余瓦斯、煤矸石、礦井水等資源,都足以支撐煤炭資源型城市實現(xiàn)可持續(xù)的轉型發(fā)展。

但由于資源枯竭和市場環(huán)境的變化,我國煤炭資源型城市的可持續(xù)發(fā)展問題仍存在諸多困難和問題。絕大部分礦區(qū)在關閉之前都是當?shù)亟洕顬榉睒s的地區(qū),煤礦生產也是當?shù)氐慕洕еa業(yè),解決了大量人員就業(yè)。如今煤炭企業(yè)破產關閉,減少了大量的就業(yè)崗位,且新增企業(yè)較少,造成崗位緊缺,就全國去產能礦區(qū)而言,保守估計有130萬煤礦工人需要重新就業(yè)[23]。同時,由于以往煤炭行業(yè)準入門檻較低,多數(shù)煤炭一線工人文化程度不高、技能單一、年齡偏大、思想觀念相對落后、創(chuàng)新精神與主動學習能力不足,增加了“后采礦時代”轉崗培訓就業(yè)的難度。

此外,“后采礦時代”是一個非常漫長且影響巨大的時期,關閉礦區(qū)還面臨應對廢棄礦區(qū)帶來的水污染、大氣污染、地面沉降等生態(tài)修復難題。受采礦活動影響,原有巖層結構破壞,地下巖層裂隙更為發(fā)育,給生態(tài)環(huán)境修復帶來了巨大挑戰(zhàn)。制定和實施關閉礦井(區(qū))的可持續(xù)發(fā)展計劃是一項復雜的系統(tǒng)工程,需要科學地確定關閉礦井面臨的風險和機遇,建立一套風險監(jiān)測系統(tǒng)和管理機構,并且要與區(qū)域社會發(fā)展規(guī)劃密切結合,需要大量專業(yè)人才來應對“后采礦時代”的風險和礦區(qū)的管理規(guī)劃。

由此可見,我國在后采礦階段的相關研究與發(fā)展離不開高素質的專業(yè)人才,面對必將來臨的“后采礦時代”,要推動煤炭行業(yè)高質量轉型發(fā)展,不僅需要注重礦井全生命周期內對礦井規(guī)劃、建設、使用以及再利用等階段的人才培養(yǎng),更需要注重在后采礦階段以及資源可持續(xù)發(fā)展等相關階段的專業(yè)人才儲備。

3.2 思考與建議

我國煤炭行業(yè)專業(yè)技術人才在后采礦領域存在緊缺現(xiàn)象,同時,人才結構不合理,頂層設計人才、關鍵技術人才以及具備國際視野的人才嚴重缺乏。結合我國“后采礦時代”人才現(xiàn)狀與德國后采礦人才培養(yǎng)經驗,對構建我國“后采礦時代”人才教育體系提出以下4點建議。

(1)建立后采礦人才培養(yǎng)機制。關閉礦區(qū)后的轉型發(fā)展需要強大的驅動力以及高水平的科技能力。這個強大的驅動力需要思維的改變:關閉礦區(qū)后的轉型發(fā)展不應只是避免開采活動帶來的災害,而應是以規(guī)劃和充分利用關閉礦區(qū)剩余資源為基礎的可持續(xù)發(fā)展。為實現(xiàn)這一思維的轉變,需要在高校設立相關專業(yè)學科,建立一個由企業(yè)、大學、政府機構、采礦有關部門和研究中心組成的系統(tǒng)網絡,以促進知識和技術的傳播,形成一套完善的后采礦人才培養(yǎng)機制。而培養(yǎng)出來的適用人才就是解決關閉礦區(qū)后轉型發(fā)展高水平的科技能力。

(2)培養(yǎng)、儲備后采礦人才梯隊。以世界一流礦業(yè)學科為基點,培育后采礦思想,確立科學培養(yǎng)路線與培養(yǎng)方向,充分發(fā)掘人才潛力,完善人才梯隊培養(yǎng)體系;建立人才動態(tài)分區(qū)機制,形成“基礎人才庫-中層人才庫-高層人才庫”的后采礦階梯人才資源庫,培養(yǎng)儲備能夠處理后采礦問題的專業(yè)技術人才,防止人才斷層,為必將到來的“后采礦時代”不斷補充核心人才力量。

(3)創(chuàng)新配制后采礦專業(yè)人才資源。創(chuàng)新驅動后采礦人才資源配置、多元動態(tài)配置后采礦人才資源、探索后采礦人才資本運營模式。按照黨的十八大提出的創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,實現(xiàn)“后采礦時代”科技創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新和文化創(chuàng)新的全方位創(chuàng)新[24];有利于尋找“后采礦時代”的新機遇,推動人才配置市場化改革進程,優(yōu)化整體人才流動機制,促進人才橫向和縱向流動,減少煤炭等礦業(yè)開發(fā)行業(yè)的人才流失。

(4)形成后采礦人才國際化發(fā)展體系。隨著綠色發(fā)展理念的深入人心,煤炭行業(yè)也更加重視綠色發(fā)展;后采礦問題在全球引起高度的重視,也導致許多國家越來越關注如何改造和重建原礦區(qū)。為更好地應對“后采礦時代”的發(fā)展,我國相關礦業(yè)教學機構應與德國等已進入“后采礦時代”的國家進行交流學習,借鑒其后采礦人才的培養(yǎng)模式,拓展國際交流網絡,加強國際合作,拓寬國際視野,同時發(fā)現(xiàn)和引進海外“高精尖缺”人才、深化本土人才國際化發(fā)展,為我國煤炭行業(yè)轉型發(fā)展,形成“后采礦時代”的國際引領和示范奠定堅實的人才基礎。

4 結論

(1)我國是一個煤炭大國,巔峰時期我國煤礦數(shù)量多達8萬多處,同時我國也培養(yǎng)了大量采礦專業(yè)技術人才,支撐了煤炭行業(yè)科技進步及其社會經濟發(fā)展。隨著部分煤炭資源的枯竭和國家去產能的政策要求,到“十四五”末,全國煤礦數(shù)量將控制在4 000處左右。眾多的煤炭礦區(qū)關閉提供了大量的地下空間和相關可用資源[25-27],也帶來一系列挑戰(zhàn),亟需培養(yǎng)具備處理“后采礦時代”各類問題能力的科學技術人才。而目前關于“后采礦時代”的教育思想較為匱乏,人才教育培養(yǎng)體系尚未完善,面對必將來臨的、永久的“后采礦時代”,需要為后采礦階段建設完善的教育體系,為我國煤炭礦區(qū)的轉型發(fā)展提供人才支撐。

(2)德國硬煤生產已在2018年底前停止,為了更好地應對“后采礦時代”的挑戰(zhàn)、風險和機遇,德國波鴻工程應用技術大學結合采礦工程、礦山測量、土地測量和巖土技術等多個學科所需的科學基礎、技術資質和技能開設了一個新的后采礦碩士專業(yè),并成立了后采礦研究院,構建了跨學科、跨機構、跨國際的綜合交流網絡,獲得了很多實踐經驗與知識;并研發(fā)了許多針對后采礦治理問題的創(chuàng)新解決方案,提供了大量可供參考的后采礦人才教育理念和培養(yǎng)體系。

(3)學習適應“后采礦時代”已成為世界上大多數(shù)采礦國家所面臨的一項基本挑戰(zhàn)。在我國高質量發(fā)展的要求下,煤炭行業(yè)必將經歷一場變革,在這個工業(yè)文明向生態(tài)文明轉變的新時代,很多礦區(qū)已經開始進入“后采礦時代”,面對已經來臨和即將來臨的“后采礦時代”,應加強與德國等已進入后采礦時代的國家交流學習,重視后采礦階段教育理念,以世界一流礦業(yè)學科為基點,在高校設立相關專業(yè)學科,建立后采礦人才培養(yǎng)機制,培養(yǎng)、儲備后采礦階梯人才隊伍,形成后采礦人才國際化發(fā)展體系,為實現(xiàn)我國礦業(yè)經濟可持續(xù)發(fā)展提供必要的人才保障。