我國鄉村居民生活富裕程度評價指標體系構建及應用

詹萬杰

(云南財經大學財政與公共管理學院,云南 昆明 650000)

0 引言

“三農”問題歷來都是黨和國家工作的重中之重。2017年10月18日,習近平總書記在黨的十九大報告中首次提出實施鄉村振興戰略,并明確指出要按照產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的總要求,建立健全城鄉融合發展體制機制和政策體系,加快推進農業農村現代化。鄉村振興的最終目標和落腳點是實現農村居民生活富裕,這是對人民美好生活需要的主動回應。因此,構建科學、有效的農村居民生活富裕評價指標體系,系統、客觀評估農村居民生活富裕程度,對于推動鄉村振興戰略實施具有重大的理論和現實意義。

1 研究現狀

有關生活富裕評價指標的研究較多,如許小晴從收入水平、城鄉差距、生活品質3個方面構建了農村居民生活富裕水平評價指標體系;馬俊從農村居民收入水平、農村居民收入結構、農村居民生活質量3個維度構建了農村居民生活富裕評價指標體系;費紹金等從農村居民恩格爾系數、農村居民人均可支配收入、城市居民收入比、農村每百戶家庭汽車擁有量和農村基層基本公共服務標準化實現度5個方面構建了鄉村振興戰略實施評價指標體系中二級指標生活富裕下的三級指標。

有關農民生活富裕影響因素的研究也較多,如李小靜研究發現,農民持續增收是實現農民生活富裕的重要保障;汪靜雯等采用多元回歸分析方法分析農業科技投入對農民生活富裕的影響,發現云南省農業科技投入對農民生活富裕具有促進作用;盧泓鋼等采用莫蘭指數審視了我國各省(自治區、直轄市)鄉村居民生活富裕程度的時空演變特征,發現土地規模經營、城鎮化、金融集聚、經濟發展水平提升和產業結構高度化對鄉村居民生活富裕程度產生正向影響。

在鄉村振興戰略背景下,我國學者對農民生活富裕程度的研究從以農民收入為主要視角轉變為多方面、多層次考查視角,但持續增收仍是農民實現生活富裕的重要保障。在農民生活富裕程度評價指標體系的構建上,各學者的研究重心和區域不同,選取的指標較為多樣,目前尚未形成較為規范的指標體系。筆者基于前人的研究,從生活水平、服務設施、生活品質3個維度耦合成生活富裕程度綜合評價指標體系,并探討我國不同地區鄉村居民生活富裕程度的差異,針對地區間差異提出提高農民生活富裕程度的建議。

2 研究方法與數據來源

2.1 指標分層解釋

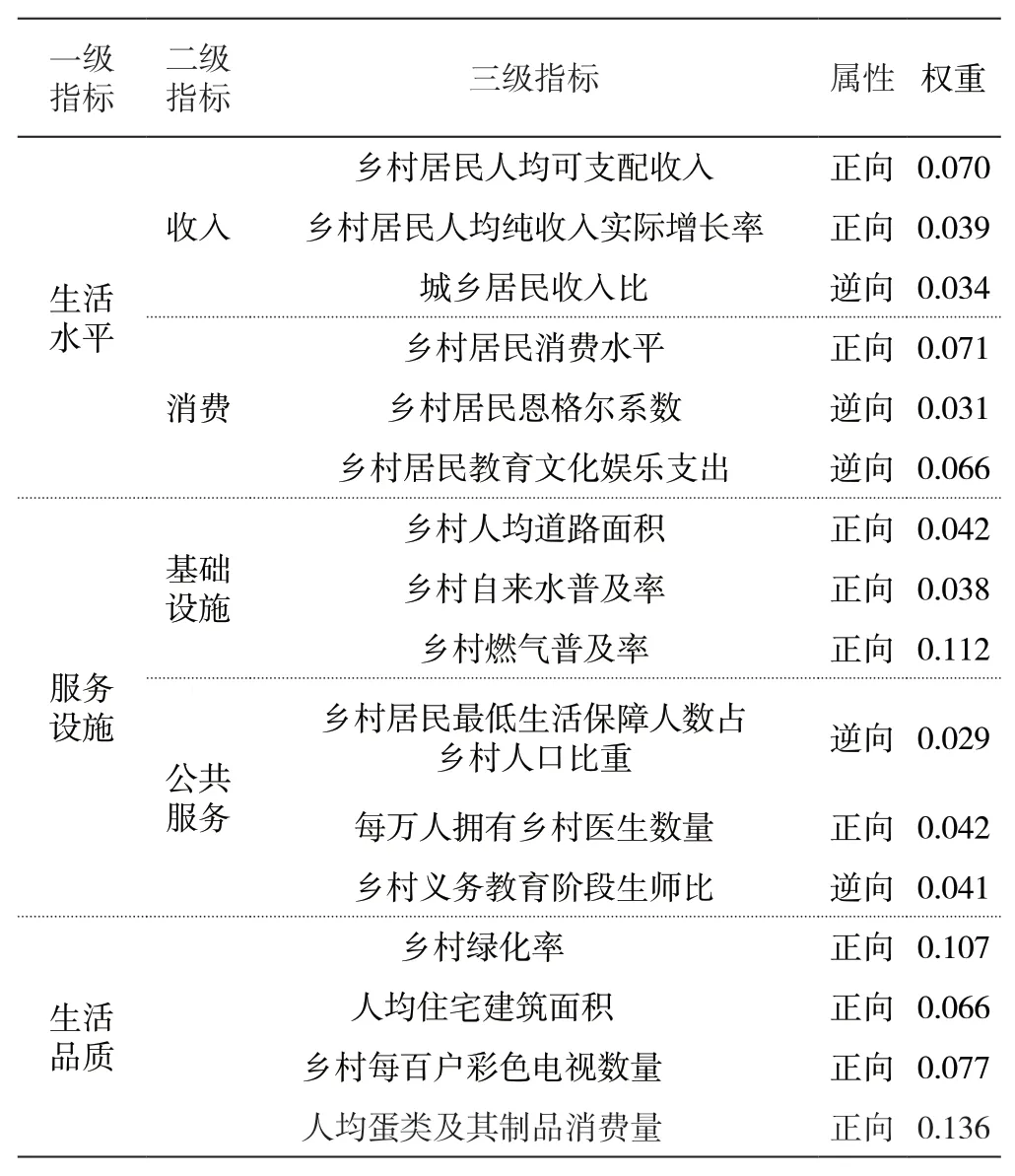

基于《中共中央 國務院關于實施鄉村振興戰略的意見》,筆者從生活水平、服務設施、生活品質3個維度評價鄉村居民生活富裕程度。其中,生活水平從收入、消費2個維度進行考察,服務設施從基礎設施和公共服務2個維度進行考察。結合對不同維度的考察情況,鄉村居民生活富裕程度評價指標體系由15個具體的細化指標組成(見表1)。

表1 鄉村居民生活富裕程度評價指標體系

2.1.1 生活水平。在收入方面,基于絕對和相對收入的概念,分別選取鄉村居民人均可支配收入和城鄉居民收入比2個指標,該指標直觀地反映了鄉村居民收入水平變化情況。此外,鄉村居民人均純收入實際增長率動態地反映了鄉村居民收入水平變化情況。在消費方面,鄉村居民消費水平直觀地顯示了鄉村居民生活消費規劃的起點;恩格爾系數通過鄉村居民人均食品煙酒支出占鄉村居民人均消費支出的比例計算得出,反映了鄉村居民為滿足基本的食物需求所消耗的收入比重;鄉村居民教育文化娛樂支出反映了鄉村居民的生活時尚程度,以及用于多樣化和技能化教育所消耗的支出。

2.1.2 服務設施。在基礎設施方面,鄉村人均道路面積、鄉村自來水普及率、鄉村燃氣普及率3個指標反映了改善鄉村居民生活生產條件的進度。在公共服務方面,鄉村居民最低生活保障人數占鄉村人口比重反映了生活仍處于社會底層的居民數量,隨著該項指標的降低,鄉村居民的生活水平整體有所提升;每萬人擁有鄉村醫生數量關系保護農村生產力、振興農村經濟、維護農村社會發展和穩定的大局,對提高鄉村居民身體素質具有重大意義;鄉村義務教育階段生師比是優化基礎教育資源配置結構、提升基礎教育資源配置水平的重要考慮因素。

2.1.3 生活品質。在生活品質方面,鄉村綠化率是農村人居環境的體現,反映了鄉村綠化美化的程度;人均住宅建筑面積從一定程度上反映了鄉村居民的住房條件;鄉村每百戶彩色電視數量增加反映了鄉村居民生活舒適度的提高;人均蛋類及其制品消費量的上升體現了鄉村居民對健康身體的追求,和生活質量的提升。

2.2 數據來源

筆者所使用的主要數據來源于國家統計局和《中國農村統計年鑒》《中國城鄉建設統計年鑒》《中國統計年年鑒》《中國民政統計年鑒》《中國教育統計年鑒》,部分缺失的數據來自各省(自治區、直轄市)的地方統計年鑒、地方國民經濟和社會發展統計公報。由于樣本數據較大,人均蛋類及其制品消費量、鄉村每百戶有彩色電視數中2013年和2014年部分省(自治區、直轄市)的缺失數據采用均值插補法進行處理。此外,由于數據獲取受到限制,以及新型冠狀病毒肺炎疫情期間導致部分數據降低而不具備代表性,因而筆者最終選取除西藏自治區以外的我國30個省(自治區、直轄市)2011—2019年相關數據進行研究。

2.3 熵值法數據處理

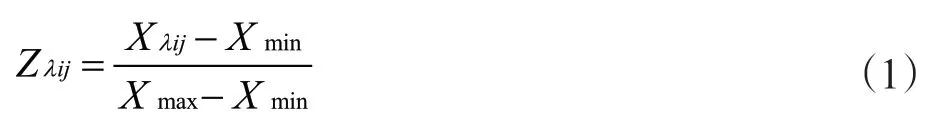

①對指標體系中的各項指標進行極差標注法無量綱化處理:為保證結果的可靠性,需要消除量綱和單位的差異,故進行標準化處理。正向標準化公式為負向標準化公式為

式(1)(2)中:X為第年第個省(自治區、直轄市)的第個指標值,為無量綱化前的指標值。其中,=1,2,3,…,;=1,2,3,…,。Z為無量綱化后的指標值。、為所有評價對象中不同指標的最大值和最小值。

②指標歸一化處理,公式為

式(3)中:P為第年第個省(自治區、直轄市)的第個指標歸一化處理后得到的值。

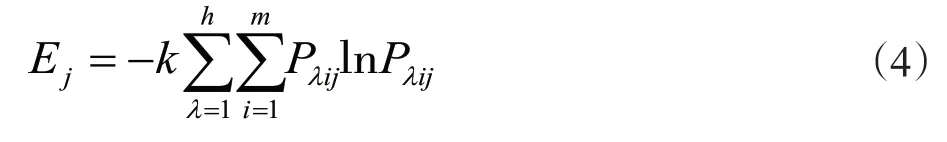

③計算各項指標的熵值,計算公式為

式(4)中:E為第個指標的熵值,>0,=1/ ln(×),E為第個指標的熵值。

④計算各項指標熵值的冗余度,公式為

式(5)中:D為第個指標熵值的冗余度。

⑤計算各指標的權重,公式為

式(6)中:W為第個指標的權重。

⑥計算各省(自治區、直轄市)鄉村居民生活富裕程度綜合得分,公式為

式(7)中:C為第年第個省(自治區、直轄市)鄉村生活富裕程度綜合得分。

3 生活富裕程度評價結果

根據熵值法所得到的鄉村居民生活富裕程度評價指標權重(見表1),計算得出2011—2019年30個省(自治區、直轄市)鄉村居民富裕程度的評價指數。該文得出的鄉村居民生活富裕程度評價指數是一個相對指數,其核心在于對不同縱向時間序列和橫向地區之間進行比較,說明所分析的時間或區域之間鄉村居民生活富裕程度的差距。

整體來看,我國東、中、西部地區鄉村居民生活富裕程度與全國鄉村居民平均富裕程度近似呈現線性遞增趨勢(見圖1)。就全國鄉村居民平均富裕程度而言,鄉村居民生活富裕指數在9年間提升了 0.178 3;就不同區域而言,東、中、西部地區鄉村居民生活富裕評價指數也均呈現逐年遞增的趨勢,相應指數呈現東部地區>全國平均>中部地區>西部地區的情況,可見東部地區與中、西部地區之間鄉村居民生活富裕程度差距較大,存在明顯的“門檻效應”。東部地區與中、西部地區鄉村居民生活富裕指數的差距由2011年 的0.140 6和0.225 4擴 大為2019年的0.152 8和0.249 7,可見雖然在中部崛起戰略和西部大開發戰略的實施下,我國中、西部地區經濟發展迅速,鄉村居民生活富裕程度有所提高,但是中、西部地區與東部地區鄉村居民生活富裕程度的差距仍然在擴大。9年間,我國東部地區鄉村居民生活富裕評價指數上升了0.190 1,高于全國平均水平;中部地區鄉村居民生活富裕評價指數上升了0.177 9,且其增長趨勢同全國增長趨勢相近;而較于中部地區言,西部地區鄉村居民生活富裕的初始水平較低,整體也呈現上升趨勢,與中部地區的差距保持在0.8~1.0。綜上所述,相對于發達的東部地區,我國中、西部地區的鄉村發展仍需要更多的政策和制度支持,從而提高其鄉村居民的生活富裕程度,縮小區域間差異。

圖1 鄉村生活富裕指標區域間差異

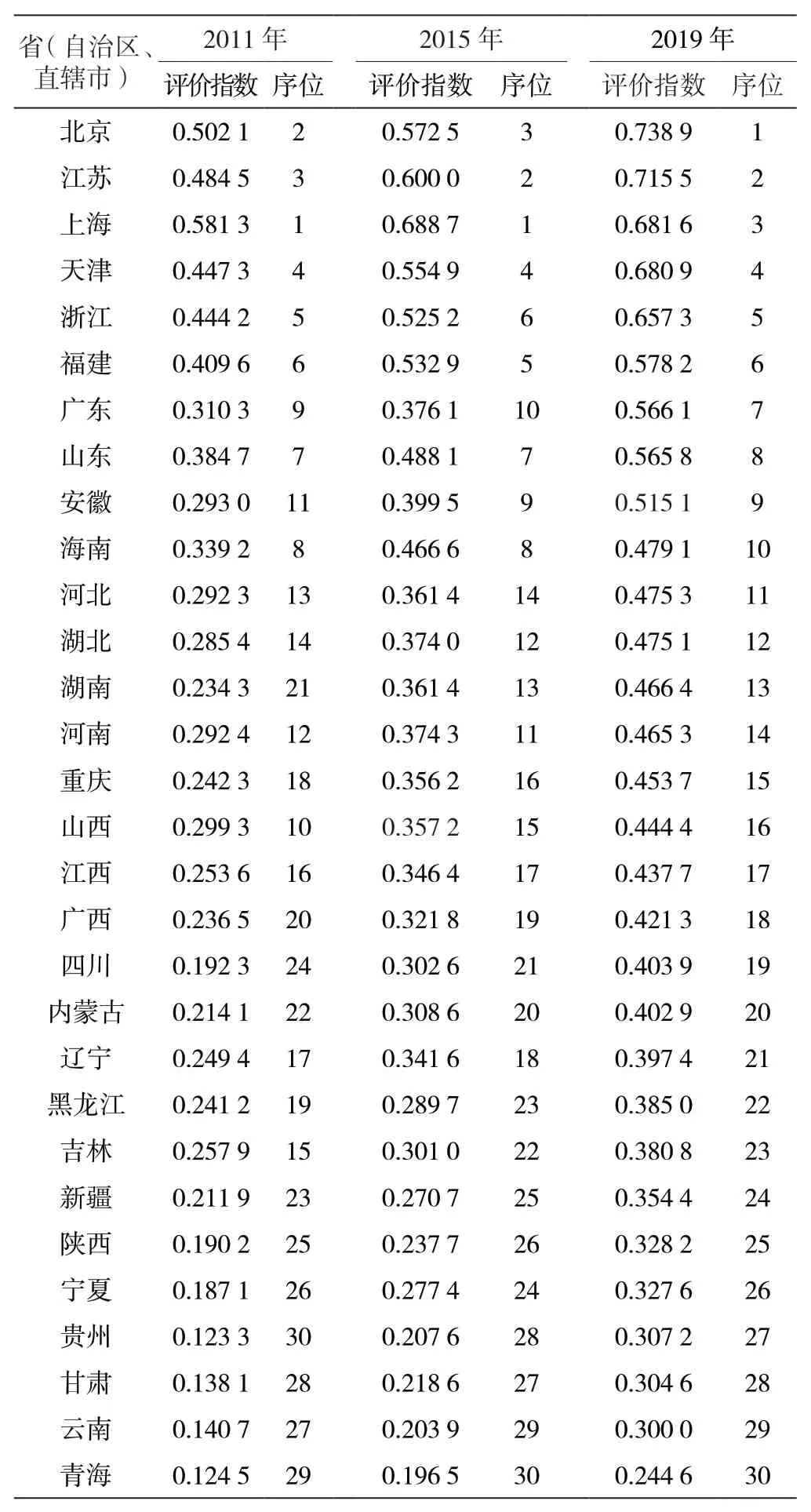

該文列出了2011年、2015年和2019年我國30個省(自治區、直轄市)鄉村居民生活富裕程度評價指數及排名,詳見表2。從表2可以看到,各省(自治區、直轄市)的鄉村居民生活富裕程度整體呈現逐年遞增趨勢,評價指數排名前十的省(自治區、直轄市)均處于東部沿海經濟發達地區,處于中間十名的省(自治區、直轄市)屬于中西部經濟強省和農業強省,處于末尾的省(自治區、直轄市)屬于西部地區和東北地區靠近邊疆的省(自治區、直轄市)。各省(自治區、直轄市)在考察年份內的排名大多上下浮動一兩位,而湖南省在9年間上升了8位,可見其實施精準扶貧工程和區域發展戰略對鄉村發展的助力顯著。

4 主要結論和政策建議

4.1 研究結論

①對于鄉村居民生活富裕程度不應該僅從傳統的收入角度進行考查。在鄉村振興戰略背景下,更應從生活水平、服務設施、生活品質等多維度進行評價。

②從總體指標來看,2011—2019年我國鄉村居民生活富裕程度呈現逐年上升的趨勢,同時東部地區與中、西部地區存在明顯的“門檻效應”,整體呈現東部地區>全國平均>中部地區>西部地區的形勢,地區之間的差距逐年擴大;從各省(自治區、直轄市)的排名來看,鄉村居民生活富裕評價指數排名前十的省(自治區、直轄市)均位于東部沿海經濟發達地區,處于中間十名的省(自治區、直轄市)屬于中西部經濟強省和農業強省,處于末尾的省(自治區、直轄市)屬于西部地區和東北地區靠近邊疆的省份。

表2 我國各省(自治區、直轄市)鄉村居民生活富裕指標評價結果

4.2 政策建議

鑒于我國不同地區的地理位置、資源稟賦和發展差異較大,東部地區與中、西部地區鄉村居民的生活水平、生活品質和社會服務三大方面差距較大。因此,我國在制定發展規劃時要防止“一概而論”。對于東部沿海地區,由于其經濟發展水平較高,鄉村居民的生活水平、生活品質較高,鄉村公共服務發展較好,鄉村與城市的界限越來越模糊,因而這類鄉村地區適宜發展技術含量較高的產業。而中、西部地區農村人口占比大、人力資本偏低等,因此,這類農村地區要充分挖掘當地的資源稟賦,發展勞動密集型產業,既能帶動鄉村居民增收,又能解決農村勞動力就業問題。

另外,我國要促進資源要素在東、中、西地區之間流動,增強生活富裕水平較高的省(自治區、直轄市)對于低水平省(自治區、直轄市)的帶動效應,促進區域內、區域間均衡發展,避免出現嚴重的兩極分化現象。