基于空間生產理論的農村人居環境整治研究

袁敬洋

(華北水利水電大學,河南 鄭州 450045)

0 引言

黨的十九大報告首次提出實施鄉村振興戰略。2018年2月,中共中央、國務院發布的《關于實施鄉村振興戰略的意見》提出,要加強農村突出環境問題綜合治理。2018年2月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳正式發布的《農村人居環境整治三年行動方案》明確了農村人居環境整治的指導思想和行動措施,為落實鄉村振興戰略提供保障。農村人居環境整治是一項系統工程,各級政府應牢牢把握農村人居環境改善、農民思想認識提高等重要任務,采取統籌兼顧、分類指導,建管并重、長效運行,落實責任、緊密配合等措施,保證治理成效,助力鄉村振興。

1 農村人居環境與空間生產理論概述

1.1 農村人居環境

農村人居環境是農村居民生產勞動、生活居住、休閑娛樂和社會交往的空間場所,涉及農村居民生產、生活的物質環境和非物質環境。1993年前后,面對快速城市化帶來的現實問題,我國專家在借鑒希臘建筑師提出的“人類聚居學”的基礎上提出了中國人居環境科學理論。在此之后,國內外很多學者從多個方面對農村人居環境進行了研究,如城市規劃相關學者從空間形態等方面進行研究,通過對各項指標進行量化和分析各要素之間的相互作用關系,提出了人居環境優化策略;人類聚居學領域的相關學者系統地將人居環境分為“人類、自然、建筑、社會、關系網絡”五大系統并進行研究。這一系列對農村人居環境的研究促進了我國農村人居環境建設。

1.2 空間生產理論

空間生產理論是解釋社會與空間相互作用的重要理論,列菲弗爾(Lefebvre,1990)曾將空間生產劃分為空間實踐、空間表征和空間行為3個空間層次。在城市人居環境研究中經常會用到空間生產理論,而在農村人居環境研究中很少運用,但是分析發現,我國農村的發展問題也遵循空間生產的相關規律。空間生產理論作為一種強調日常生活空間和社會空間的關系理論,必然對農村人居環境整治有著至關重要的影響。

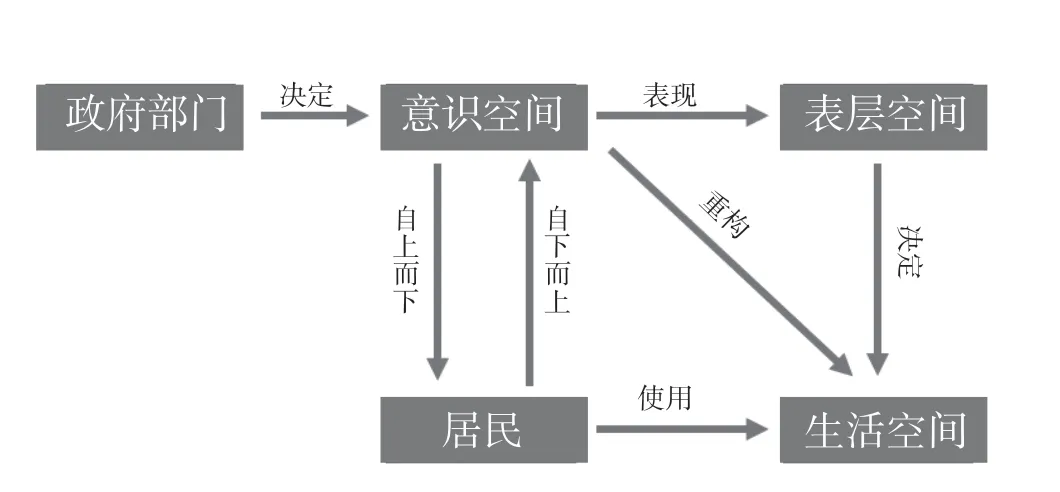

2 基于空間生產理論的農村人居環境整治模型構建

基于空間生產理論,筆者從意識空間、表層空間和生活空間3個維度構建農村人居環境整治模型。其中,意識空間是一種官方的、概念化的政治文化空間,包括國家、地方政府出臺的相關政策,以及規劃部門做出的規劃指導等。表層空間是指對意識形態空間的實體表達,即將有關政策、相關指導落實到農村人居環境整治中,如房屋建筑風格設計、道路系統規劃、廁所革命、生活污水處理、生活垃圾處理等對農村具體人居環境問題的解決方案。生活空間是指承載居民日常活動所需要的空間,如建筑空間、街道空間及文化活動空間等。意識空間、表層空間、生活空間及活動主體居民的關系如圖1所示。政府及相關機構所頒布的政策法規、規劃往往對居民和人居環境的治理起著引導作用,屬于自上而下的治理范疇。其具體表現為表層空間、意識空間與表層空間共同作用,對居民的生活空間進行重構。同時,居民基于自身對生活空間的使用感受,往往依照自己的意愿自下而上地影響著意識空間。由此構成了政府、居民與空間生產的網絡模型。通過該網絡模型可以較為全面地分析農村人居環境各要素之間的相互作用關系,全方位地促進農村人居環境整治。在以后的農村人居環境整治過程中,相關部門可以從意識空間、表層空間、生活空間3個方面入手,確保多方協同,構建可持續發展的農村人居環境。

圖1 三種空間關系結構圖

3 基于空間生產理論的農村人居環境整治問題

3.1 意識空間問題

農村人居環境整治中的意識空間問題主要體現在政府政策方面。我國各地區農村人居環境治理一般都有相應的規劃,一般由上級政府組織安排專業人員進駐村莊調研后進行規劃。在相關規劃的具體編制及后續實施過程中,村級組織及村民的實際參與度明顯偏低,在相關方面的話語權明顯不夠,缺少足夠的認同感。這種情況的存在容易導致政府規劃等無法落實到基層一線,難以得到足夠的群眾支持。導致這種情況出現的因素較多,其中的關鍵因素是政府層面沒有堅持以人為本的理念,缺少對基層群眾實際需求的精準把握。不少村民對人居環境的理解比較狹隘,甚至不少人的理解存在明顯錯誤。大部分村民將人居環境簡單等同于生態環境,沒有深刻精準把握人居環境包含的內容。

3.2 表層空間問題

表層空間是意識空間的表現實體,意識空間出現的問題會通過表層空間展示出來。基層環保機構及相關監督機制不健全,加之居民的人居環境意識弱,從而導致出現了各種問題。一是整體污水處理水平低且不同區域的污水處理水平差異明顯。二是生活垃圾處理方面存在亂扔亂放、隨意掩埋和焚燒等問題。雖然近年來我國部分地區開始采用“戶分類、村收集、鎮轉運、縣處理”的垃圾處理模式,但是并沒有取得很好的效果,反而在管理上出現了各種問題。尤其在經濟不發達的地區,該垃圾處理模式并不適用。三是農村公共廁所普遍存在無人監督、無人管理 現象。

3.3 生活空間問題

生活空間問題主要體現在基礎設施建設方面。道路交通方面,雖然不少村莊實施了“村村通”工程,建設了大量的硬化道路,但還有不少街頭巷尾是土路,一旦遇到連陰雨天氣,道路非常泥濘,整體路況較差,增加了出現各種道路安全事故的可能。隨著現代社會的發展,農村各種文體活動也在不斷增多,但是鄉村公共空間數量明顯偏少,整體的基礎設施建設不理想,尤其是圖書館、文化館等現代公共文化空間尤為不足。在鄉村振興戰略背景下,雖然不少地方投資建立了文化廣場等,一定程度上滿足了鄉村群眾的公共空間需求,也有效釋放了鄉村基層一線的發展潛力,但是有利于改善民生的養老院等基礎設施并沒有得到很好的發展。

4 基于空間生產理論的農村人居環境整治對策

在基于空間生產理論構建的農村人居環境整治模型中,意識空間影響著居民的意識形態,同時決定了表層空間與生活空間;居民在整個系統中也扮演著重要角色,其與意識空間相互作用,同時是生活空間的使用者。因此,筆者從意識空間、表層空間及生活空間3個維度分析農村人居環境整治對策。

4.1 意識空間整治

農村人居環境整治需要政府、相關單位及村民的多方參與,需要建立多部門共同參與的協調聯動機制,要涵蓋村級組織、規劃設計部門等,“自上而下”與“自下而上”相結合,確保鄉鎮政府、村級組織在規劃設計與實施過程中能夠表達自己的意愿與想法,確保廣大村民能積極參與和主動配合。同時,需要明確村民在農村人居環境整治中的主體地位,通過建立有效的參與機制調動村民的積極性,使村民的主體地位得到充分體現。因此,相關部門需要以簡單易懂、基層群眾理解認可的方式對人居環境整治的重要性進行宣傳,使村民充分了解農村人居環境整治的內容,同時培養村民的參與意識和責任意識,使其了解自身在整治過程中所承擔的責任及起到的作用,讓村民積極、主動、全面地參與農村人居環境整治的全過程,有效確保環境整治成效。

4.2 表層空間整治

《農村人居環境整治提升五年行動方案(2021—2025年)》明確提出,要加快推進農村生活污水治理,全面提升農村生活垃圾治理水平,扎實推進農村廁所革命。為此,相關技術部門應根據農村人居環境整治的內容,完善相關技術和模式,同時引進相關民營企業較為成熟的生活垃圾、污水處理技術和廁所革命技術,既保證技術的多樣性,又可以調動民營企業家參與農村人居環境整治的積極性。表層空間治理需要資金支持。因此,相關部門應對所需的資金規模進行科學核算,保證資金投入充足,確保相關治理模式、技術、設施得到有效應用,在保證垃圾中轉站、污水處理廠等基礎設施建設資金投入充足的同時,還應預留一定的后期維護費用。此外,各地應健全相關獎懲機制,引導農民對污水進行合理排放、對垃圾進行分類,強化農民人居環境保護意識,提升農民參與人居環境整治的積極性。

4.3 生活空間整治

生活空間是村民日常生活的載體,其整治重點是基礎設施的規劃建設與管制。例如,交通管理部門應保證農村公路質量,同時根據實際情況在公路兩側配備排水設施和防護設施,避免出現安全隱患;相關部門應完善并拓展鄉村公共空間的功能,尊重傳統文化、習俗和生態環境,建設有助于人與自然和諧共生、充分體現鄉土特色的鄉村公共空間。針對農村年輕人外出務工,老人和孩子居多的現狀,相關部門應重點規劃建設老人活動中心、兒童樂園、養老院等公共場所,還應建設與村民日常生活息息相關的中小型公共空間,以滿足不同群體的多樣化生活需求。需要注意的是,在公共空間營造中,要合理進行規劃布局,避免公共空間過于集中及閑置率過高。同時,要保護傳統鄉村公共空間,如祠堂、寺廟、古街、古道等,傳承傳統文化習俗,留住“鄉愁”。

5 結語

美麗鄉村建設與農村人居環境整治是鄉村振興戰略推進的總抓手。農村人居環境整治不僅僅是解決環境衛生等問題,而是一項綜合性治理。筆者基于空間生產理論,以農村人居環境中的意識空間、表層空間、生活空間為基礎建立農村人居環境整治模型,分析3種空間的關系及其中現存的問題,并給出對應的整治對策,為農村人居環境整治提供了新思路,希望為以后的美麗鄉村建設工作提供參考和借鑒。