玩天子閑暇時(shí)—古代帝王怎么玩兒

文/東門(mén)之云

宮樂(lè)圖 絹本設(shè)色 48.7cm×69.5cm 唐 佚名 臺(tái)北故宮博物院藏

·唐玄宗:清韻佩聲通·

“梨園”是戲院、戲曲界的別稱,原指唐玄宗時(shí)期培訓(xùn)樂(lè)工的機(jī)構(gòu)。《新唐書(shū)·禮樂(lè)志》載:“玄宗既知音律,又酷愛(ài)法曲,選坐部伎子弟三百教于梨園。”唐玄宗天資聰穎,洞曉音律,凡是管弦,都能極盡其妙,創(chuàng)作曲調(diào)也是隨意而就,卻皆合節(jié)拍。

唐人楊巨源所撰《吹笛記》記載了一則唐玄宗的逸事。某日,唐玄宗與大臣們議政時(shí),一旁隨侍的高力士突然發(fā)現(xiàn),皇帝的手指在不停地按壓腹部。高力士很是奇怪,便在退朝后詢問(wèn)皇帝是否圣體不適。唐玄宗笑了笑,答道:“我昨夜夢(mèng)游月宮,眾仙子迎接我時(shí)演奏的音樂(lè)空靈美妙,絕非人間所能聽(tīng)到。離別之際,仙子們又奏樂(lè)送我歸來(lái),樂(lè)聲凄楚動(dòng)人,縈回于耳際。為避免遺忘,上朝之際,我在懷里悄悄揣了一支玉笛,揣摩旋律,情不自禁地隨著節(jié)奏敲打起來(lái)。”這段記述將唐玄宗對(duì)音樂(lè)的癡迷描繪得栩栩如生。

《羯鼓錄》《吹笛記》的相關(guān)記載或許有夸大之處,但唐玄宗在位期間,的確在樂(lè)舞、戲曲等方面進(jìn)行了許多改革與創(chuàng)新。據(jù)史料所記,唐玄宗創(chuàng)作了《霓裳羽衣曲》《龍池樂(lè)》《光圣樂(lè)》《凌波仙》等40余部作品,即使是專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)禮樂(lè)事務(wù)的太常寺卿,也不禁感嘆唐玄宗所譜樂(lè)曲的精妙。

明皇合樂(lè)圖 絹本設(shè)色 29.5cm×50cm 唐 張萱 臺(tái)北故宮博物院藏

唐玄宗還根據(jù)自己對(duì)音樂(lè)的認(rèn)識(shí),將唐初貞觀年間形成的“十部樂(lè)”改為“坐部伎”和“立部伎”。據(jù)《新唐書(shū)·禮樂(lè)志》的記載,“坐部伎”和“立部伎”根據(jù)演出的需要和樂(lè)人的業(yè)務(wù)水平劃分,最優(yōu)異者分入坐部伎,次一等的分入立部伎;太常寺卿會(huì)定期對(duì)樂(lè)工進(jìn)行業(yè)務(wù)考核,坐部伎中演奏較差者改入立部伎,如果在立部伎中演奏水平依舊沒(méi)有提升,則改習(xí)雅樂(lè)。這樣的選拔制度,大大提升了樂(lè)工練習(xí)技藝的積極性。

出于對(duì)樂(lè)舞藝術(shù)的喜好,玄宗還設(shè)立了梨園、宜春院、別教院等專(zhuān)門(mén)的樂(lè)舞機(jī)構(gòu)。在處理政務(wù)的閑暇,玄宗會(huì)親自教授太常樂(lè)工子弟,組織樂(lè)團(tuán)、舞隊(duì)演練絲竹。演出隊(duì)伍中哪怕只有一個(gè)人奏錯(cuò)了音,玄宗都能聽(tīng)出來(lái)并加以指正。在中國(guó)古代,樂(lè)工地位低賤,雖然擁有一技之長(zhǎng),正統(tǒng)士人卻不屑與之為伍。唐玄宗身為皇帝,主動(dòng)指導(dǎo)樂(lè)工排練,梨園弟子至今仍引以為豪。

陶彩繪女樂(lè)俑 唐

青花云龍紋蟋蟀罐 明 故宮博物院藏

茸坡促織圖 絹本設(shè)色 20.6cm×21cm 南宋 牟益 臺(tái)北故宮博物院藏

·明宣宗:燈下草蟲(chóng)鳴·

清代文學(xué)家蒲松齡的文言小說(shuō)《促織》,開(kāi)篇便是“宣德間,宮中尚促織之戲,歲征民間”。這介紹故事背景的寥寥數(shù)語(yǔ),并非虛構(gòu),許多文獻(xiàn)史料、考古發(fā)現(xiàn)都能佐證,歷史上的宣德皇帝,也就是明宣宗朱瞻基,的確對(duì)斗蟋蟀這種娛樂(lè)活動(dòng)有著異乎尋常的熱情。

明代王世貞的《弇州史料后集》里有這樣一個(gè)故事:明宣宗嫌北京城里的蟋蟀數(shù)量少、個(gè)頭兒小,斗起來(lái)沒(méi)有趣味,便命令宮內(nèi)的安兒、吉祥兩名宦官去蘇州采買(mǎi)一千只健壯的蟋蟀,并下旨讓蘇州知府協(xié)助。明晚期文人沈德符在《萬(wàn)歷野獲編》中的記載與《弇州史料后集》有所出入,更加突出了明宣宗對(duì)斗蟋蟀的癡迷:宣德皇帝曾密詔蘇州知府況鐘,要求其進(jìn)貢一千只蟋蟀;蘇州衛(wèi)里的武弁中,有人因?yàn)樯瞄L(zhǎng)抓蟋蟀而被記功,竟獲得世職。沈德符生活的年代,距明宣宗統(tǒng)治時(shí)期已有兩百余年,蘇州地區(qū)尚在流傳“促織瞿瞿叫,宣宗皇帝要”的俗諺。

1993年,江西景德鎮(zhèn)中華路,明代御窯廠東門(mén)附近出土了大量殘破的青花蟋蟀罐,其圈足與蓋的底部均書(shū)有“大明宣德年制”款識(shí),且裝飾有五爪龍紋,應(yīng)為宣宗御用之物。至于為什么御窯廠出土的蟋蟀罐都是殘片,考古工作者又查閱文獻(xiàn),找到了可能的答案。《明史》記載,1435年正月,明宣宗病逝,年僅八歲的明英宗朱祁鎮(zhèn)即位。為防止年幼的英宗玩物喪志、荒廢學(xué)業(yè),太皇太后張氏下令將宮中一切玩樂(lè)用具“皆悉罷去”。因此,這批還沒(méi)來(lái)得及送入宮中的蟋蟀罐一時(shí)失去了用處,只能被打碎,深埋于地下。

明皇斗雞圖 絹本設(shè)色 23.3cm×21.6cm 南宋 李嵩(傳)美國(guó)納爾遜-阿特金斯藝術(shù)博物館藏

朱瞻基斗鵪鶉圖 絹本設(shè)色 明 佚名 故宮博物院藏

·明熹宗:斧聲丁丁然·

提到木匠,人們腦中或許會(huì)浮現(xiàn)一個(gè)帶著工具到處找活計(jì)做的模糊身影,卻很難把這個(gè)形象同皇帝聯(lián)系起來(lái)。然而,明熹宗朱由校就是一位不折不扣的“木匠皇帝”。明人劉若愚所著《酌中志》中提到,朱由校“圣性又好蓋房,凡自操斧鋸鑿削,即巧工不能及也”,自己設(shè)計(jì)、制作建筑構(gòu)件,技術(shù)非常高超。明熹宗在位期間,對(duì)皇極殿、中極殿和建極殿進(jìn)行過(guò)大規(guī)模的重建。從起柱、上梁到懸掛牌匾,整個(gè)工程中他不時(shí)親臨現(xiàn)場(chǎng)指揮,甚至自己動(dòng)手操作,頗似一位現(xiàn)代的建筑監(jiān)理。

朱由校還會(huì)制作小木偶和各類(lèi)木家具。他做的小木偶不但五官栩栩如生,四肢還可活動(dòng);他曾制作十座護(hù)燈小屏,并在上面親手雕刻了“寒雀爭(zhēng)梅”圖樣,細(xì)致精巧,人稱“論價(jià)十萬(wàn)緡”;在當(dāng)時(shí)的床具還極其笨重的時(shí)候,朱由校便自己設(shè)計(jì)圖樣,親自鋸木釘板,用一年多的工夫造出一張床板可以折疊的木床,床架上雕鏤著各種精美的紋飾,既便攜又美觀……

明熹宗朱由校向我們?cè)忈屃舜竺魍醭摹肮そ尘瘛薄H欢緫?yīng)專(zhuān)注于治理天下的皇帝,卻潛心于木工,自然在政事上無(wú)所建樹(shù)。《酌中志》記載,明熹宗做木工時(shí)勁頭兒十足,從不感到厭倦,興致高時(shí),往往脫掉外衣操作,“膳飲可忘,寒暑罔覺(jué)”,卻把國(guó)事拋到腦后,無(wú)暇過(guò)問(wèn)。宦官們摸透了皇帝的習(xí)性,故意在他引繩削墨、興趣最濃時(shí)進(jìn)呈大臣們的奏章。皇帝自然無(wú)心閱讀,便隨口說(shuō)道:“知道了,你們盡心照章辦理就是了。”長(zhǎng)此以往,宦官權(quán)傾朝野,國(guó)勢(shì)江河日下,明王朝在朱由校的一雙巧手中搖搖欲墜。之后即位的明思宗朱由檢,雖有重整朝廷之心,卻已然無(wú)力挽回頹勢(shì)了。

寒雀爭(zhēng)梅雕花小屏(局部) 明

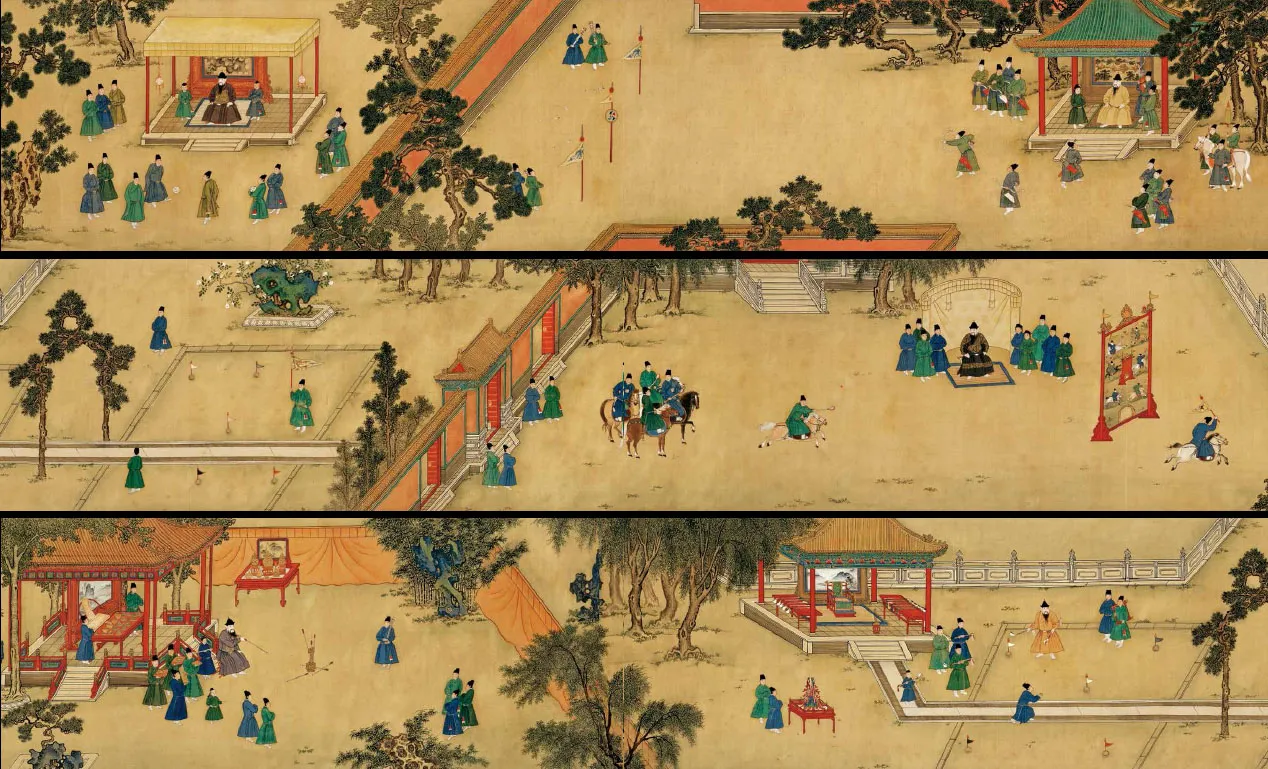

明宣宗宮中行樂(lè)圖卷 絹本設(shè)色 36.7cm×690cm 明 佚名 故宮博物院藏

上圖:胤禛行樂(lè)圖·乘槎成仙 絹本設(shè)色 清 佚名 故宮博物院藏

·雍正帝:變裝樂(lè)趣多·

下圖:雍正帝行樂(lè)圖·漁翁像 絹本設(shè)色 清 佚名 故宮博物院藏

清代的雍正帝一向以勤政著稱,從批閱奏折的數(shù)量就可以看出他的勤奮程度。雍正在位短短13年,僅收錄于《雍正朝漢文朱批奏折匯編》的朱批奏折就有約3.5萬(wàn)件,很多批語(yǔ)長(zhǎng)達(dá)幾百字甚至千余字,另外還有未公布的滿文朱批奏折。透過(guò)朱批的字字句句,我們仿佛看到了一位不同于明宣宗、明熹宗的高度自律的皇帝。這樣一位堪稱勞模的君王,鐘情的休閑娛樂(lè)方式頗為特殊—變裝。

雍正帝對(duì)變裝的喜愛(ài)由來(lái)已久。早在康熙朝,當(dāng)時(shí)還是皇子的他就仿照康熙《御制耕織圖》,命人繪制了一套《雍正像耕織圖冊(cè)》,把自己和福晉畫(huà)成農(nóng)夫和農(nóng)婦模樣。現(xiàn)藏于故宮博物院的多套《雍正帝行樂(lè)圖》,則展示了他更為豐富多彩的變裝造型。在這些行樂(lè)圖中,雍正帝有時(shí)扮作褒衣博帶的文士,彈琴題詩(shī);有時(shí)穿上修身的西洋式服裝,頭戴假發(fā)套,手持鋼叉向老虎刺去;有時(shí)穿上蓑衣,坐在船中模仿漁夫垂釣;有時(shí)又學(xué)東方朔偷桃戲猴……這與我們以往印象中的雍正形象可謂大相徑庭。

關(guān)于雍正帝的變裝行樂(lè)圖,藝術(shù)史學(xué)者們也有許多爭(zhēng)論。一種觀點(diǎn)認(rèn)為,雍正帝的內(nèi)心一直懷有文藝夢(mèng)想,向往文士生活,他在年輕時(shí)曾抄錄過(guò)一本《悅心集》,從書(shū)名就可以看出,其性質(zhì)類(lèi)似于現(xiàn)代的“心靈雞湯”。行樂(lè)圖里營(yíng)造的美學(xué)情境,基本都可以在《悅心集》里找到印證。

也有學(xué)者認(rèn)為,布景、換裝、繪畫(huà)等都頗為耗時(shí),從雍正帝的勤政程度來(lái)看,他恐怕沒(méi)有時(shí)間和精力耗費(fèi)于這種“角色扮演”的游戲。這些行樂(lè)圖,或許只是畫(huà)師按要求繪畫(huà),供雍正帝在處理公務(wù)之余欣賞把玩的。借著這些圖畫(huà),雍正帝可以展開(kāi)想象的翅膀,暫時(shí)從繁忙的政事中抽離,獲得片刻歡愉。不論哪種觀點(diǎn)更接近歷史真實(shí),我們都能從這些引人注目的行樂(lè)圖中感受到雍正帝浪漫、風(fēng)趣,甚至“非主流”的一面。

雍正帝行樂(lè)圖·道裝像 絹本設(shè)色 34.9cm×31cm 清 佚名 故宮博物院藏

雍正帝行樂(lè)圖·農(nóng)夫像 絹本設(shè)色 清 佚名 故宮博物院藏

胤禛道裝雙圓一氣圖 絹本設(shè)色 清 佚名 故宮博物院藏

三希堂 供圖/匯圖網(wǎng)

·乾隆帝:古物有新意·

乾隆是中國(guó)歷史上掌權(quán)時(shí)間最長(zhǎng)、最為長(zhǎng)壽的帝王,也是收藏最為宏富的皇帝,其畢生搜集的稀世珍品,數(shù)量之多舉世無(wú)雙。這些藏品,或被收入內(nèi)庫(kù),或陳設(shè)于各個(gè)宮殿,或有專(zhuān)門(mén)的場(chǎng)所收藏。三希堂就是乾隆帝專(zhuān)門(mén)收藏、鑒賞書(shū)畫(huà)的場(chǎng)所。

乾隆帝寫(xiě)字像 絹本設(shè)色 100.2cm×95.7cm 清 佚名 故宮博物院藏

三希堂位于紫禁城養(yǎng)心殿西暖閣,原名“溫室”,后因收藏王羲之的《快雪時(shí)晴帖》、王獻(xiàn)之的《中秋帖》和王珣的《伯遠(yuǎn)帖》三件稀世瑰寶改名為“三希堂”。同時(shí),宋代大儒周敦頤有“士希賢,賢希圣,圣希天”之語(yǔ)。乾隆帝以“三希堂”為名,寄托了他對(duì)先賢的仰慕,對(duì)自己立志高遠(yuǎn)、精進(jìn)不息的激勵(lì)。

為了符合讀書(shū)鑒古、以物言志的需求,同時(shí)確保自己的休閑時(shí)光不被打擾,乾隆帝在三希堂的裝修上頗費(fèi)了一番心思。三希堂實(shí)際面積較小,僅8平方米,乾隆帝命畫(huà)師繪制通景畫(huà),命造辦處找來(lái)一面玻璃鏡貼于墻上,以擴(kuò)大三希堂的視覺(jué)空間。地面則鋪青花八寶紋瓷磚,干凈美觀,使原本灰暗的里間顯得明亮了許多。華美的瓷磚造價(jià)極高,紫禁城內(nèi)僅見(jiàn)于碧林館和三希堂,可見(jiàn)乾隆帝對(duì)三希堂的重視。

三希堂的墻壁上更是布滿了裝飾,有對(duì)聯(lián)、匾額、繪畫(huà)、掛屏、壁瓶等,炕幾、隔架、桌案上也放置著文房四寶及各類(lèi)古玩陳設(shè),室內(nèi)裝點(diǎn)精致巧妙、極富雅趣。

乾隆觀畫(huà)圖 紙本設(shè)色 136.4cm×62cm 清 郎世寧 故宮博物院藏

是一是二圖 紙本設(shè)色 118cm×198cm 清 佚名 故宮博物院藏

“室雅無(wú)須大”,乾隆在這個(gè)小巧玲瓏的空間里鑒賞書(shū)圣墨寶、雅器清玩,也追求著自己作為帝王的文化理想。只不過(guò),乾隆帝并不是個(gè)有天分的藝術(shù)鑒賞家。元代黃公望的巨作《富春山居圖》,子明本(贗本)與無(wú)用師卷(真本)同時(shí)為乾隆帝所得,乾隆竟以子明本為真本,在畫(huà)心之上大肆題跋、鈐印,真正的神品—無(wú)用師卷反倒“逃過(guò)一劫”,保存了它原來(lái)的面貌。乾隆御制詩(shī)文中許多關(guān)于古物定名、用途的觀點(diǎn),都已經(jīng)被現(xiàn)代的文物研究推翻。如現(xiàn)藏于臺(tái)北故宮博物院的北宋汝窯水仙盆,被乾隆帝認(rèn)作“貓食盆”;良渚文化中的重要禮器玉琮,乾隆認(rèn)為是漢代的車(chē)軸,還命工匠將玉琮改制為筆筒、花器……或許,對(duì)于這位“十全老人”來(lái)說(shuō),學(xué)術(shù)研究并不是他鑒賞古物的主要目的,他只是想通過(guò)這種方式來(lái)獲取內(nèi)心的愉悅吧。