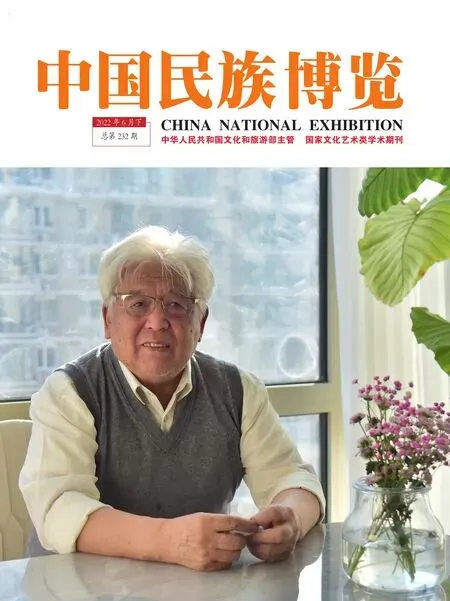

惟精惟一 追求經典

——馬振聲中國畫藝術創作探究

文/周順愷

一個偉大的時代,都有標志著那個時代精神創造的藝術杰作,而衡量人類進步、社會發展、國家興盛的重要文化標志,是古往今來的藝術家創造的藝術精品、經典、傳世之作。

馬振聲先生就是這樣一位以發揚中國畫人物畫為己任,傾幾十年之力,嘔心瀝血、艱苦耕耘、尋真探妙,用對人民飽含深情的畫筆,塑造了一個個有血有肉的獨具個性的藝術形象,向社會奉獻時代精品、經典的中國畫大家。

馬振聲是我在重慶國畫院多年的同事和師長,相識近半個世紀,近距離的接觸讓我有緣見證馬先生在人物畫領域孜孜不倦的探索。親眼見到他用畫筆,記錄了這個時代的變遷,塑造了眾多有筋骨、有溫度、有血有肉的人物形象,深刻地揭示了歷史和當代人物的命運、精神風貌和內心世界。他創作的大量精品力作,豐富了中國美術的百花園,不僅在全國美展摘金奪銀,還多次在國內外舉辦畫展,被國家、省市美術館、博物館等藝術機構收藏。特別令人感動的是,年近八旬的他與夫人朱理存先生還以超凡的勇氣、堅韌的毅力和足夠的底氣,為重大歷史題材等國家級美術工程創作了諸如《川西三月》《營建大都》等巨幅歷史畫。站在這些氣勢磅礴的巨作前,我百感交集、心潮澎湃。馬振聲的實踐和探索不僅給青年藝術家樹立了榜樣,還給我們當代藝術提供了示范、參照和啟示,對我們的后人了解這個時期中國的文化狀態、勞動人民的生活狀態、心理和精神狀態,了解中國畫家的探索創造,提供了有研究價值和審美價值的精美畫卷。

1976年 馬振聲 朱理存與中央美術學院劉凌滄老師 郭慕熙老師合影。

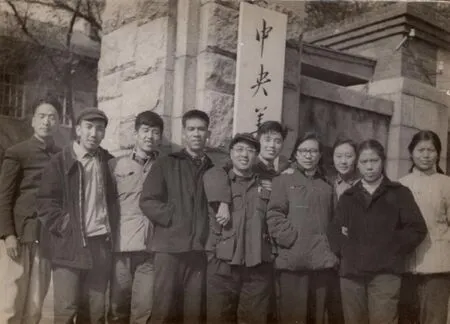

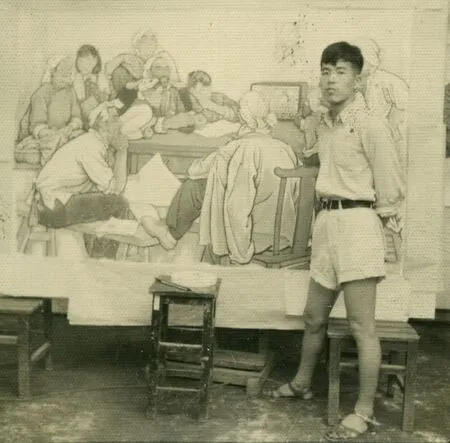

1964年,馬振聲與同學在中央美院校門前。

一、謳歌百姓,為民寫真

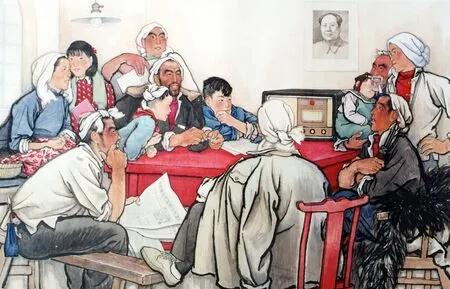

農村出身的馬振聲是中央美院蔣兆和教授“文革”前招收的唯一一位研究生,他欣賞和繼承蔣先生善良、正直、仁愛的為人和“為民寫真”的藝術抱負。其作品崇尚真實,憎惡虛假,對勤勞淳樸的農村農民抱有極大的熱情和發自內心的尊重。1964年畢業創作塑造北方農民形象的《天下大事》在《美術》雜志發表,令25歲的馬振聲引起畫壇關注。作為專業畫家,他的創作題材十分廣泛,幾十年堅持深入生活,從華北平原太行山到西北戈壁大沙漠,從巴山蜀水到云貴高原,足跡遍及漢族鄉村、彝族山寨、藏族牧場和天山氈房,僅1977年到西藏采風就長達7個月,之后與朱理存合作了《酒歌圖》等一批反映藏族人民生活的作品。80年代,他創作了《逢場》《巴山夜話》《春醉八仙》《歡騰的塔什布爾干》《金風送爽》《葡萄熟了》等一大批作品,揮灑自如地表現了四川農村和西南西北少數民族地區勞動人民豐富多彩的生活,塑造了眾多個性鮮明的形象,如《送豬圖》中不畏艱險的巴山漢子,《喜得圖》中喜得牛仔享受歡悅的老農,《巴山夜話》中沉醉在勞作歇息的老人,還有《戴月歸》《自食其力的老人》《老人和羊》等表現日出而作、日落而息的維吾爾族人民平凡的勞動生活等。如《逢場》中兩位背著農產品趕集的四川老鄉,見面緊握著手擺不完的“龍門陣”,瀝瀝細雨中的娓娓“細語”,隨著畫家流暢的線條和瀟灑的筆法,典型的農民形象、濃濃的鄉音和鄉情躍然紙上,配上有感而發“榕溪三月”的題詩,親切動人,溫潤心田,充溢著人間美、人情美,在重慶首展轟動一時。

馬振聲在《逢場》《春醉八仙》《巴山夜話》《自食其力的老人》等大量作品中創造的典型藝術形象,都是他親歷的社會發展過程中的所見所想,充滿了其對人、對命運的關注,尤其是對生活在社會普通階層的勞動人民的關注,迸發出濃烈的情感和深切的思考。我覺得用馬克思當年主張《萊茵報》“應真誠的和人民共患難、同甘苦、齊愛憎”的“人民性”概念,來定義馬振聲和他所有的作品,是最準確不過的了。這些觸動人們心靈而產生持久魅力的藝術珍品,是他留給國家和民族、當代及后代珍貴的時代印記、民族情感、人民心聲和不屈精神。

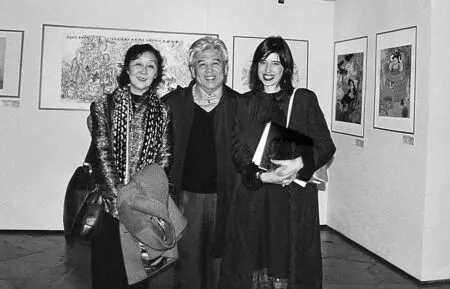

1993年,馬振聲、朱理存在法國巴黎參加聯合國教科文組織“世紀之光”展覽。

《天下大事》 180×90cm 1964年

二、入木三分的心靈刻畫

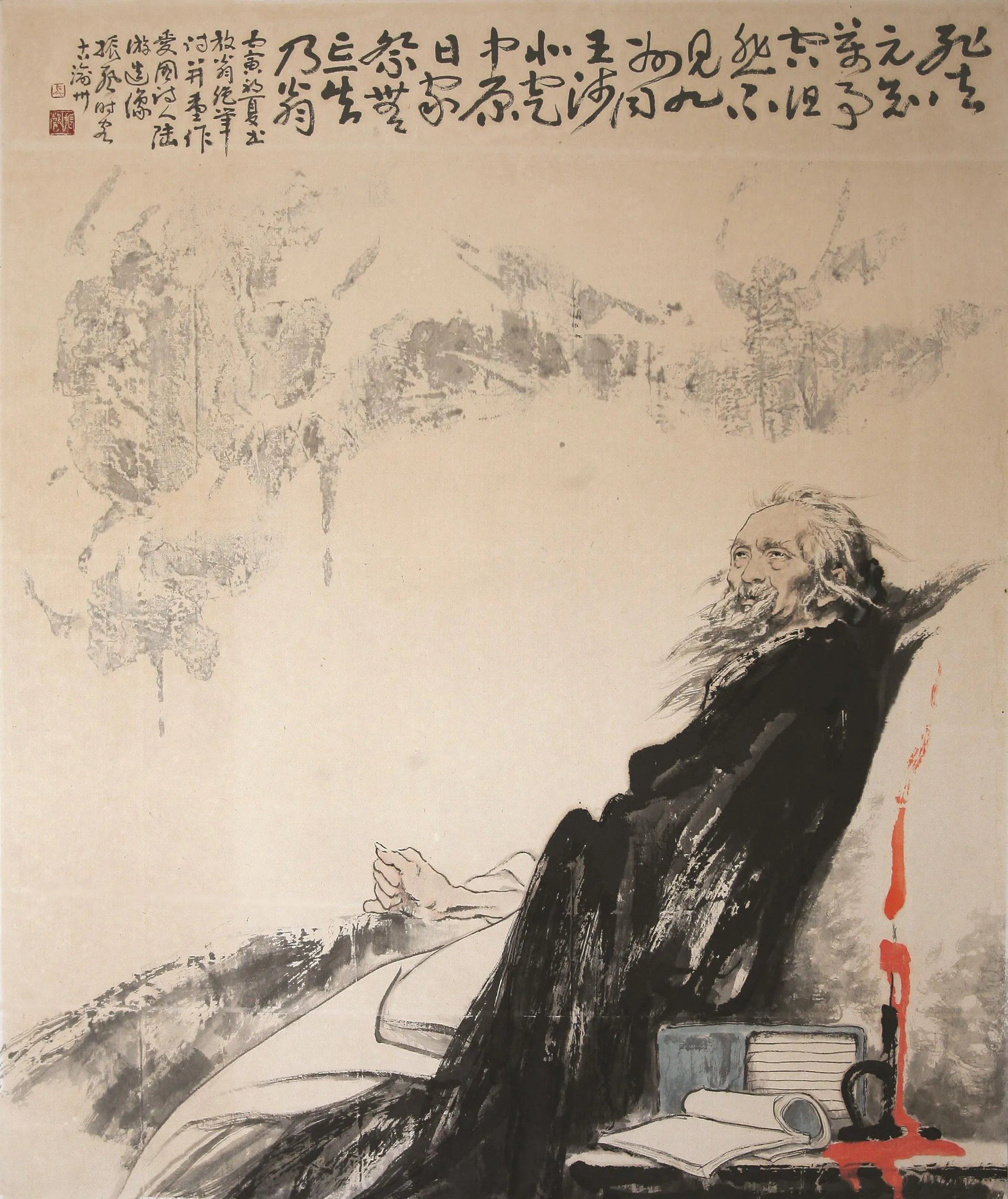

第六屆全國美展獲銀獎的《愛國詩人陸游》是馬振聲的代表作,畫家通過對陸游絕筆《示兒》詩的深度研讀和理解,構思構圖匠心獨運,畫中殘墻隱約的金戈鐵馬背景渲染,案頭書卷和將燃盡的紅燭象征主人公的憤懣和遺恨,還有那一支緊攥的枯手和眼眶上點睛的神來之筆,使陸游壯志難酬的不屈、萬念俱灰死不瞑目的悲愴心境在凝重洗練的筆下,得到深度、精準、暢達的表現。作品中詩人憂郁的內心和昏花眼神透出逼人的正氣,深深地震撼著我們的心靈。

1964年,馬振聲在中央美院畢業創作作品《天下大事》

《愛國詩人辛棄疾》198×103cm 1982年

馬振聲運用亦真亦幻的手法,成功塑造了《聊齋》作者蒲松齡的肖像,他以《聊齋》狐貍穿插松針中的若隱若現為背景,將蒲松齡背向月色,驀然回顧,閃現出的那腔古道熱腸和被世道澆冷了的冷峻目光,作了入木三分的動作設計和心靈刻畫,該作品在首屆全國中國畫展覽中獲得一等獎。

馬振聲創作的歷史人物,在畫面處理、筆墨表現上因人因主題而異。如《愛國詩人陸游》氣氛沉郁蒼涼,《辛棄疾》則不同,通過三角金字塔形的畫面構成,用簡潔概括、凝重粗放的大形大線,揮就詩人憤慨、激越的心潮,成功塑造了仰天長嘆、氣吞山河、晚年惆悵的辛棄疾。在畫家筆下不論是憂傷遺恨的陸游,還是浩然正氣的屈原,或是睿智詭秘的蒲松齡都能準確把握人物的性格特征和內心世界。作品立意高遠、意境深遠,動作設計、道具運用、氣氛渲染、情緒把控精準,達到了形式和內容的高度統一,真可謂“傳神寫心”的典范之作。畫什么?怎么畫?馬振聲選擇具有擔當精神的文化人和扭轉乾坤的民族英雄入畫,歌頌他們的偉大胸襟、家國報負和崇高情感,是他傳播中華藝術、弘揚民族精神文化立場的自覺體現。某種程度上說,他畫的也是自己的良知與擔當,也是他自身精神世界的一種寫照。幾十年過去了,回頭來看,《愛國詩人陸游》《聊齋》等仍然是歷史人物畫創作中標志性的經典之作。

雖然現在我國人物畫創作在形式語言和表現技巧上呈多元格局,但馬振聲初心不改,堅持對人物作入木三分的心靈刻畫。他的成功實踐有力地證明了蔣兆和先生倡導的“傳神寫心”是現實主義藝術的核心要素,至今依然是中國畫人物畫創作發展的正道、大道。

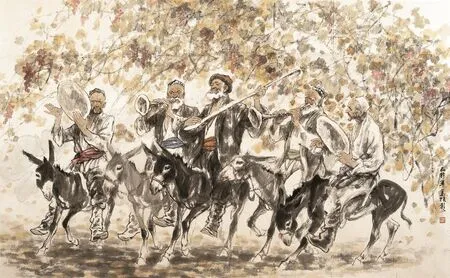

《葡萄熟了》234×146cm 1999年

三、氣格豪邁,筆墨精妙

統覽對照和比較馬振聲作品,他沒有簡單地將勾皴點染作為一個純形式的冷冰冰的“符號語言”套用到所有畫面,而是匠心獨運,根據每幅畫的構思和內容去考慮和決定形式、筆墨、線條,充分運用毛筆的彈性,通過心悟和交流,通過提按頓挫、輕重虛實、干濕快慢、沉實、凝重、灑脫的中鋒用筆,縱橫自如,放筆直取他心中的藝術形象,書寫著他胸中的正氣、逸氣和豪氣。如畫古代歷史人物時,他側重于人物形象及精神狀態的刻畫;畫新疆風情時,他則以多種筆墨手法造成朦朧效果,以表現異鄉情趣。對涼山彝族生活的感受,他是通過蒼勁渾厚的粗筆重墨來表達的;而表現四川民俗,他選擇的是潤澤的筆墨。欣賞他的作品,不僅人物形象豐滿、生動,畫面作黃鐘大呂的抒發所呈現的氣格豪邁、縱橫自如、酣暢有力的筆墨精神,與那些“千人一面”的平庸和用筆柔弱、油滑、造作乃至病態的習氣形成鮮明對照。正如馬振聲所說,“中國畫有時是激情爆發的,有時是如泣如訴的,是心的流露。不是故意變形所能成就的,是心里涌出來的”。

馬振聲是創作型的畫家,他作畫“不為物使,不為形役”,“不滯于手,不凝于心”。在重慶我目睹他反復制作十幾幅《陸游》的過程,從構思構圖到形象塑造,筆墨設計、反復推敲、慘淡經營,真正做到了杜甫詩云“語不驚人死不休”。

四、惟精惟一,追求經典

在中國現當代美術史上,最具藝術價值、時代價值與歷史價值的美術品,當屬主題性繪畫。我們國家、民族、人民對高品質主題性繪畫的呼喚成為時代課題。而身處20世紀中葉至21世紀初的馬振聲在國家發展的各個歷史階段都有精品、經典呈現,如《天下大事》《逢場》《春醉八仙》《巴山夜話》《枯木逢春》《葡萄熟了》《自食其力的老人》《愛國詩人陸游》《聊齋》《辛棄疾》《杜甫》《屈原》等,他與朱理存創作的《酒歌圖》《川西三月》《營建大都》等鴻篇巨制,凸顯他們在歷史敘事、視角史詩創作上的杰出成就。

無論是作品意境創造、形象塑造的深度,還是表現技法、筆墨技巧的難度,抑或是原創精品、經典的容量、體量和數量,馬振聲當屬我們這個時代中國畫人物畫家的前列。

馬振聲在內蒙古寫生。

2008年,馬振聲、朱理存在內蒙寫生。

古代十六字真言“萬世心傳”中的“惟精惟一”就是精益求精、始終如一、堅持到底。探究馬振聲人物畫創作實踐的意義,我認為“惟精惟一”的經典追求是成就他藝術創造的核心要素。馬振聲十分幸運,母校中央美術學院優良的學統和導師蔣兆和、李可染、葉淺予、李斛、劉凌滄等名家大師的優質教育,對他健全人格的培養和塑造,人生觀、價值觀、藝術觀的正確樹立,真善美審美理想的確立,藝術思考力、判斷力、洞察力和表現力的鍛造,鮮明而獨特個人風格面貌的構建,起了至關緊要的作用。馬振聲常將可染先生“不要做豆芽菜式的畫家”的忠告提醒自己,他特別注重廣博的藝術修養和多重藝術形式的探索。同樣是深入生活,觀察生活,與眾不同的是,他重在研究、提煉、概括生活,具有捕捉生活本質獨特的視角和眼光,具備洞察人物心靈世界的慧眼,有“捕捉其神、概括其形”的超強能力,他在作品中體現了造型與筆墨融匯合一的高精技巧,形成強烈的個人風格和獨到的造型筆墨語言體系。

“腹有詩書氣自華”,馬振聲繼承蔣兆和藝術精神及表現技巧取得重大研究成果,他的寫意人物畫氣格豪邁,雄強博大,生動深刻,內涵豐富,較比蔣先生在人物肖像畫尤其是歷史人物畫題材開掘上,在書法用筆和造型的有機融合上,在畫面環境烘托背景氣氛渲染和現代構成的運用上,有著突破和發展,為當代寫意人物畫的探索和發展樹立了標桿。面對各種藝術思潮,被業內朋友譽為中國畫領域穩健革新派的馬振聲不追風、不趕時髦,始終站在中國畫革新的前沿,日復一日年復一年、踏踏實實地在研究中國畫本體語言的創作實踐中,在構思構圖、意境營造、用筆、用墨、用色的技法技巧探索中,繼續作出他的貢獻。

《愛國詩人陸游》143×120cm 1982年

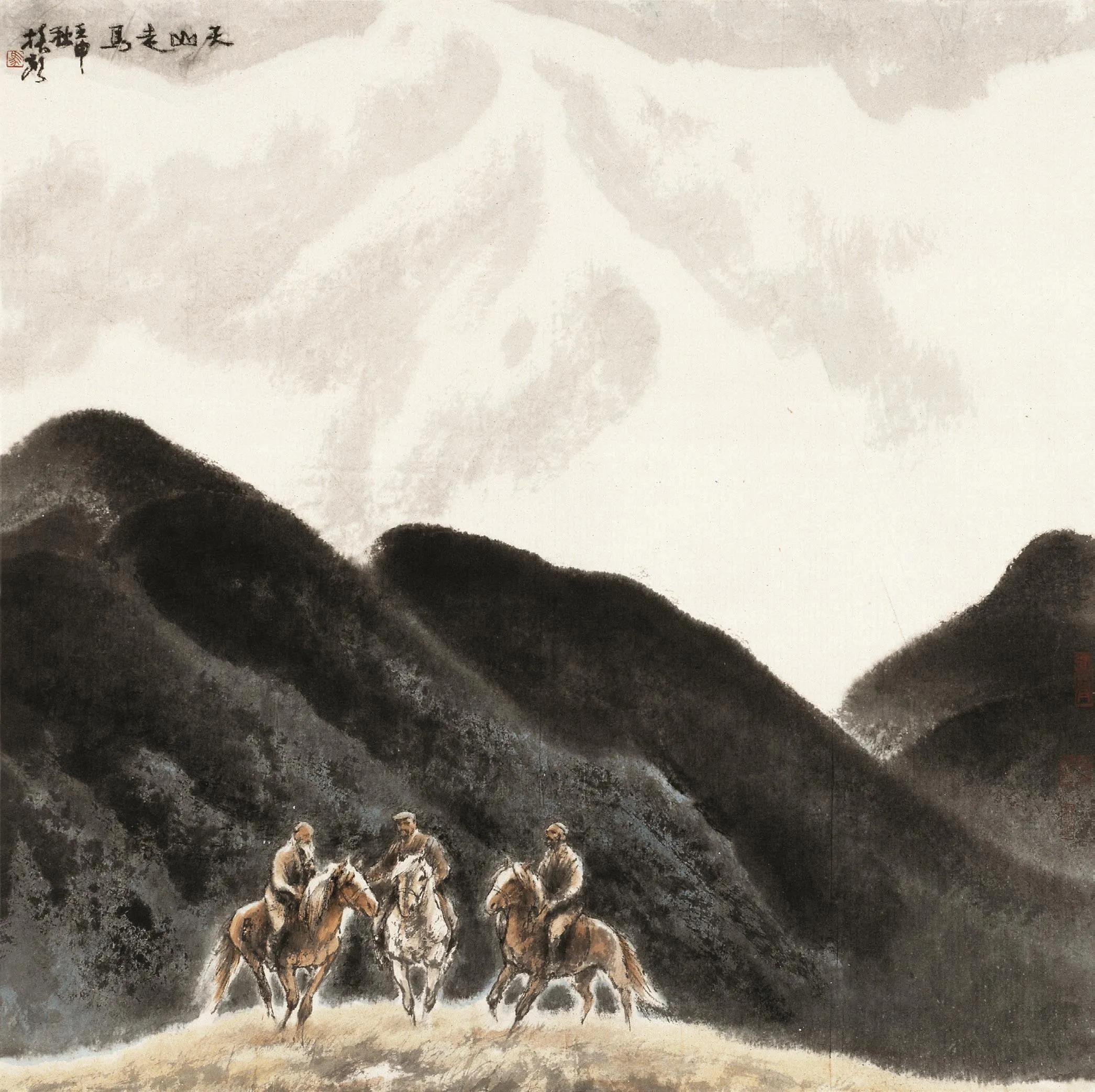

《天山走馬》100×100cm 1992年

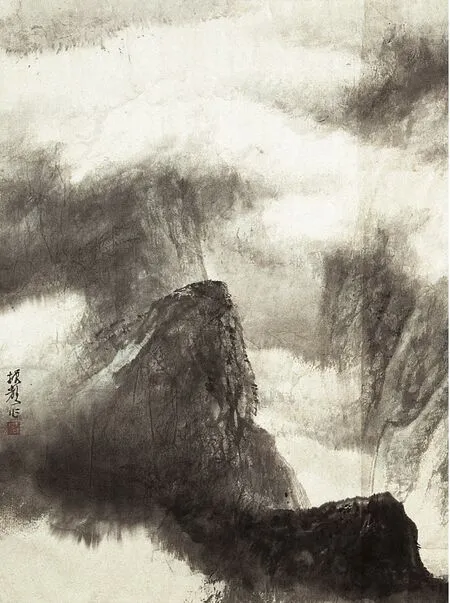

《山色蒼茫》100×100cm 1991年

《戴月歸》100×100cm 2006年

《昆侖來客》又識100×100cm 2011年

《牧駝人家昆侖山下》138×34cm 2013年

《春到昆侖》2007年

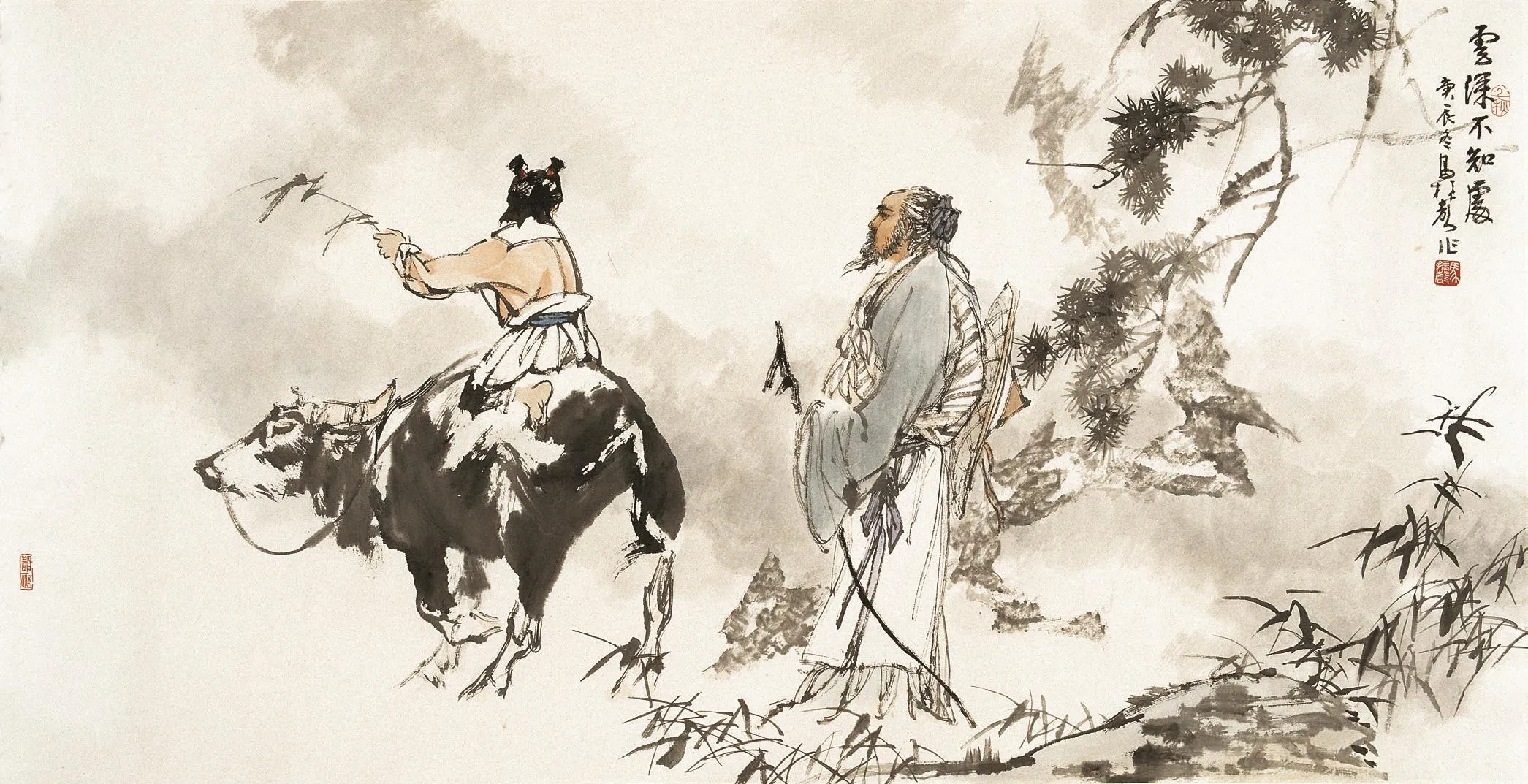

《云深不知處》138×69cm 2000年

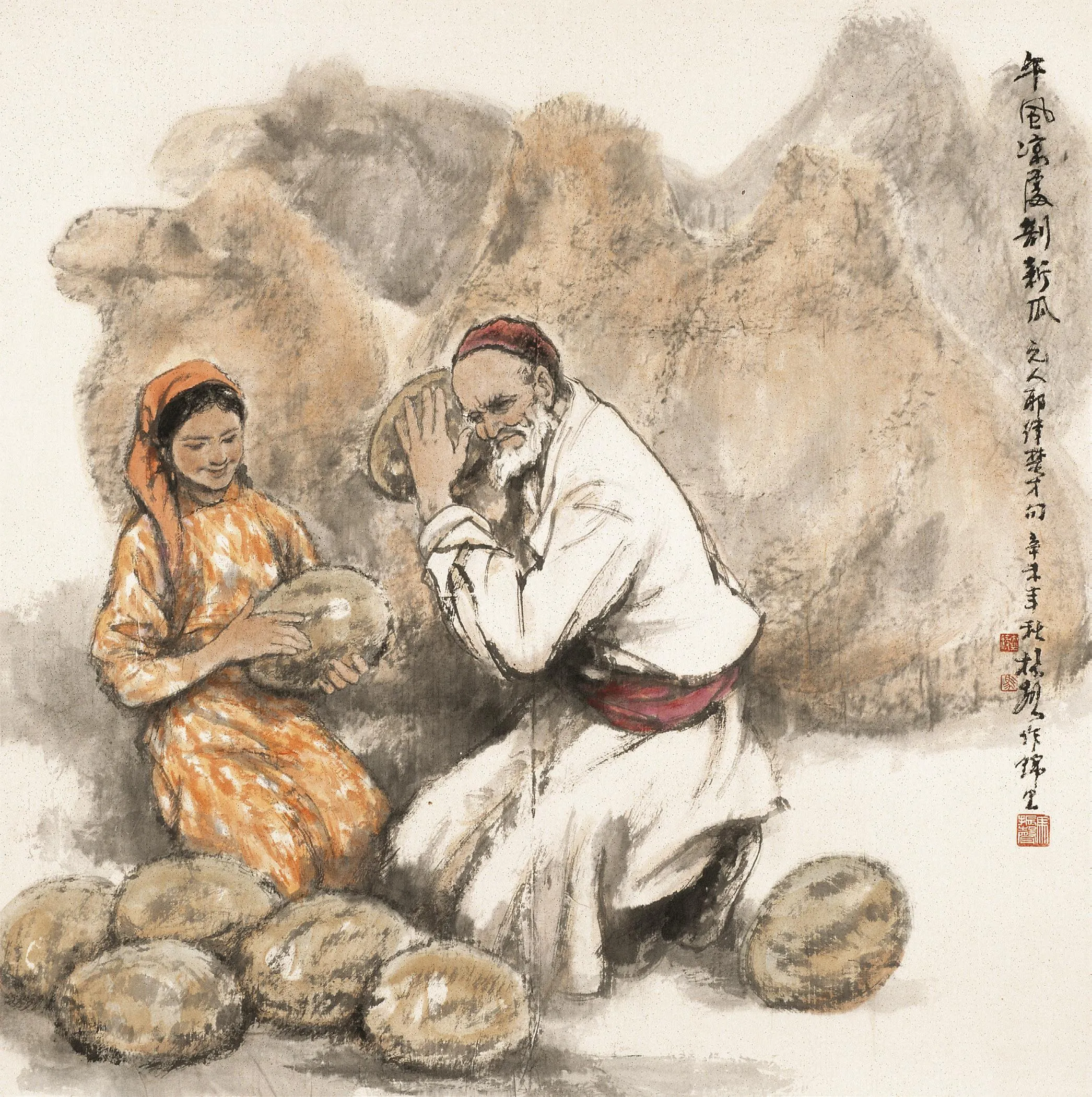

《午風涼處剖新瓜》100×100cm 1991年

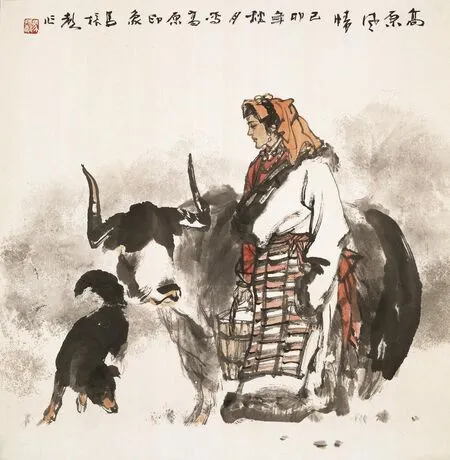

《高原風情》1999年

《賽牦牛》144×366cm 1986年

《云渡巫山》138×69cm 1997年

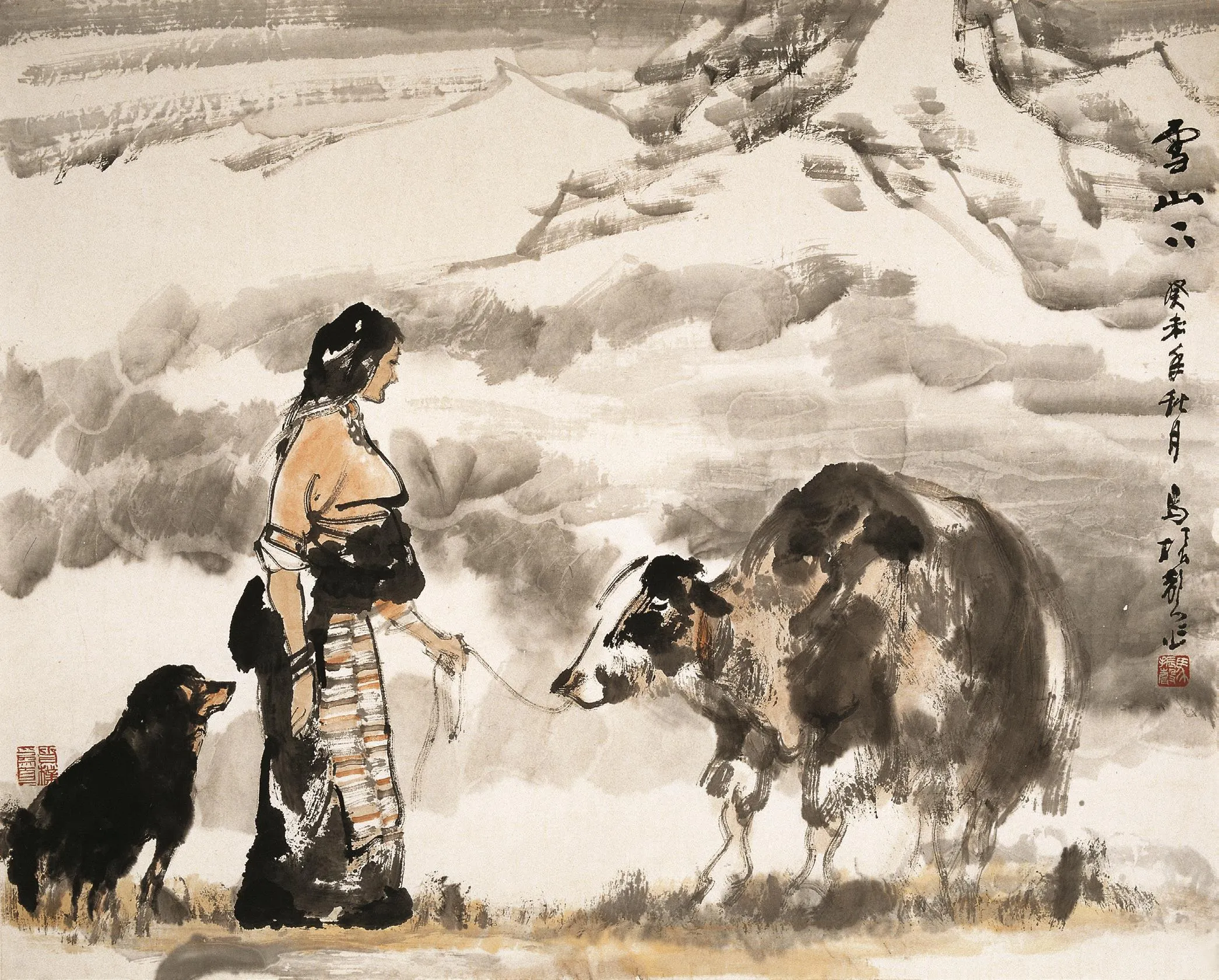

《雪山下》 2003年

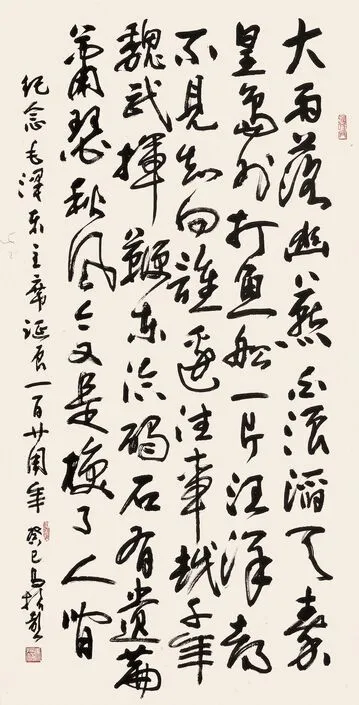

馬振聲書法作品《紀念馬澤東主席誕辰一百二十周年》138×68cm 2013年