吞咽治療儀聯合常規康復訓練治療 腦梗死后吞咽功能障礙患者的效果

金夢雅

(南京江北醫院康復醫學科,江蘇 南京 210044)

腦梗死是一種臨床較為常見的腦血管疾病,病情嚴重者可導致偏癱、感覺異常等臨床表現。因腦梗死發病后,存活的患者多會遺留不同程度的神經功能缺損,使得吞咽、肢體運動等功能發生障礙,其中吞咽功能障礙是腦梗死后常見并發癥之一。現階段,常規康復訓練是臨床治療腦梗死后吞咽功能障礙常采用的方法之一,其可通過改善患者吞咽功能,以緩解患者的臨床癥狀,但其在臨床應用中的臨床效果欠佳[1]。吞咽治療儀主要是通過給予神經肌肉電刺激,在神經肌肉接頭或運動終板處誘導外周運動神經的去極化,使肌肉群在刺激作用下產生收縮,以重建大腦皮質的吞咽反射,進而達到治療疾病的目的[2]。本研究旨在探討吞咽治療儀聯合常規康復訓練對腦梗死后吞咽功能障礙患者營養與功能恢復情況的影響,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2019年9月至2021年9月南京江北醫院收治的52例腦梗死后吞咽功能障礙患者作為研究對象,按照隨機數字表法分成對照組(26例)和觀察組(26例)。對照組患者中男性18例,女性8例;年齡44~78歲,平均(62.31±10.23)歲;吞咽功能障礙病程4~25 d,平均(14.29±3.18) d;吞咽嚴重程度[3]:輕度7例,中度13例,重度6例。觀察組患者中男性19例,女性7例;年齡44~79歲,平均(62.48±10.85)歲;吞咽功能障礙病程3~25 d,平均(14.52±3.56) d;吞咽嚴重程度:輕度6例,中度15例,重度5例。兩組患者一般資料經比較,差異無統計學意義(P>0.05),組間具有可比性。納入標準:符合《中國急性缺血性腦卒中診治指南2018》[4]中的診斷標準且經影像學檢查確診者;初次發病者;腦梗死病程<7 d者等。排除標準:其他原因致吞咽功能障礙者;存在嚴重全身性疾病者;有凝血異常者等。本研究經南京江北醫院醫學倫理委員會批準,所有患者或其家屬均簽署知情同意書。

1.2 治療方法兩組患者均進行常規治療,包括控制血壓、血糖,營養神經等治療[5]。予以對照組患者常規吞咽康復訓練進行治療:使用蘸有其他味道的棉簽刺激軟腭、舌頭、咽后壁等部位,并指導患者進行吞咽動作訓練,30 min/次,2次/d;指導患者進行唇部運動訓練,并進行舌肌運動訓練,5 min/次,2次/d;依據患者的吞咽功能情況,對食物性狀和質量進行調整;使用棉球(浸潤0.9%氯化鈉溶液)擦拭患者口腔,2次/d;指導患者進行發音練習,并進行深吸氣、憋氣、咳嗽訓練,以建立防御反射(排出氣管內異物),20 min/次,2次/d。在對照組治療的基礎上,予以觀察組患者中低頻治療儀Stimulation current therapy unit(PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN AG,型號:vocaSTIM-Master)治療:囑患者取坐位,于舌骨與下頜連線中點、舌骨上緣進行放置主電極(2塊),于等邊三角形頂點(以兩電極連線為底邊)放置參考電極,設置刺激頻率為2~100 Hz,設置刺激強度為0~100 mA,開始觸發閾值為最大強度的90%,間歇時間為6 s,刺激時間為4 s,依據患者的耐受程度調節電刺激強度,20 min/次,1次/d。兩組患者均由兩位經過專業培訓的康復治療師展開治療,并連續治療4周。

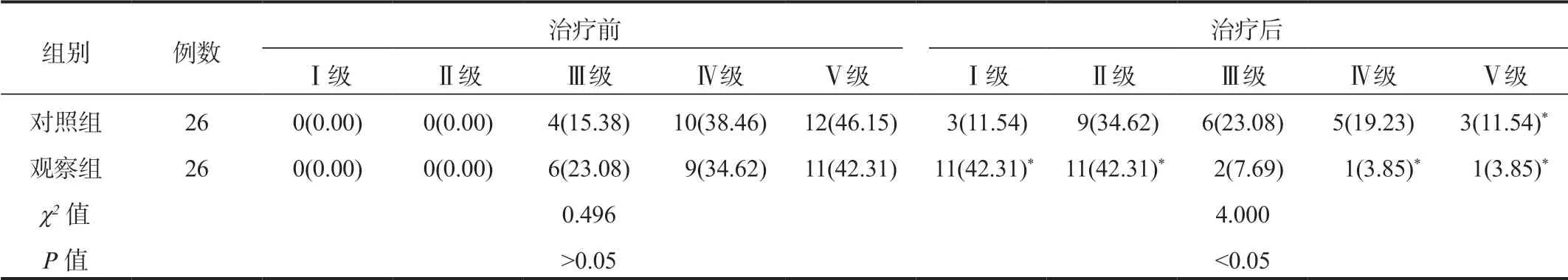

1.3 觀察指標①吞咽功能相關指標。包括吞咽造影檢查(VFSS)[6]評分、食管上括約肌(UES)完全開放率及咽期通過時間(PTT)。治療前后,采用造影劑(60%硫酸鋇混懸液)對兩組患者進行評分,觀察患者在吞咽過程中口部、咽部及食管的情況,對其進行評分,總分為10分(口腔期、咽喉期評分分別為0~3分;誤咽期評分0~4分),患者得分越高,則表明其吞咽功能越好;對患者進行吞咽造影檢查,統計患者PTT情況,即食團從下頜骨與舌根交界處至環咽肌上緣的時間;同時觀察UES完全開放情況,側位時,UES開放最大處為咽食管交界處的狹窄部分,位于第4~6頸椎椎體間,采用二分法對患者UES完全開放情況進行評估,食團順利通過UES且咽部無明顯狹窄為完全開放,食團未通過或部分通過UES且咽部有明顯殘留為不完全開放,計算UES完全開放率(UES完全開放率=UES完全開放例數/總例數×100%)。②營養指標。分別采集兩組患者治療前后空腹靜脈血約5 mL,待其血液凝固后,進行離心(轉速:3000 r/min,時間:10 min)后取得血清,采用全自動生化分析儀檢測血清白蛋白、血紅蛋白、轉鐵蛋白、前白蛋白水平。③相關量表評分。包括:神經功能缺損程度量表(NDF)[7]、 標準吞咽功能評價量表(SSA)[8]、吞咽障礙患者生活質量量表(EDQOL)[9]評分。其中NDF評分分值范圍為0~45分,患者得分越高,則表明其神經缺損程度越嚴重;SSA評分分值范圍為18~46分,患者得分越高,則表明其吞咽功能越差;EDQOL評分分值范圍為15~75分,患者得分越高,則表明其生活質量越差。④洼田俊夫飲水試驗。分別于治療前后,使用洼田俊夫飲水試驗[10]對兩組患者吞咽功能進行分級,患者取坐位,記錄患者飲完純凈水(30 mL)的嗆咳癥狀及所需要的時間,其中Ⅰ級:無嗆噎,并可一次性飲完;Ⅱ級:無嗆噎,并可2次及以上飲完;Ⅲ級:有嗆噎,并可一次性飲完;Ⅳ級:有嗆噎,并可2次及以上飲完;Ⅴ級:難以全部飲完,并常常嗆噎。

1.4 統計學方法采用SPSS 20.0統計學軟件分析數據,計數資料以[ 例(%)]表示,兩組間比較采用χ2檢驗;計量資料數據符合正態分布,以(±s)表示,兩組間比較采用t檢驗;等級資料組間比較采用Mann-WhitneyU秩和檢驗,組內治療前后比較采用配對Wilcoxon秩和檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

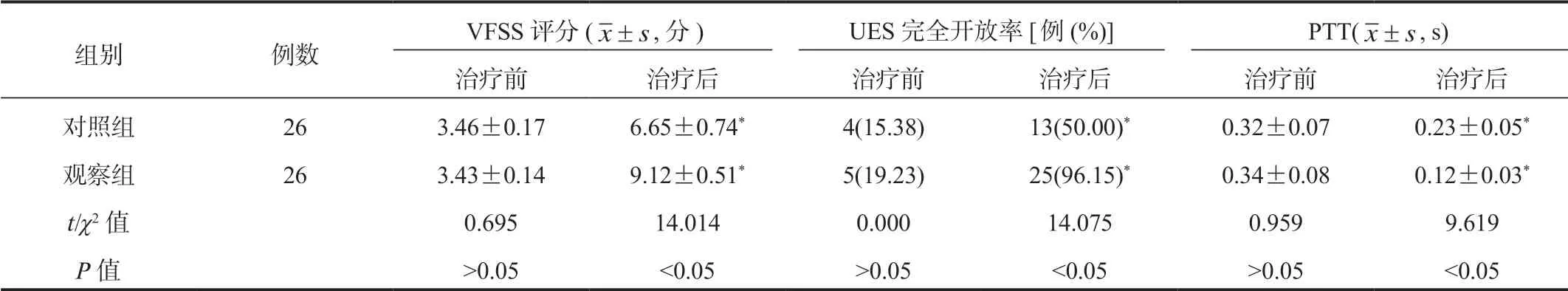

2.1 兩組患者吞咽功能相關指標比較與治療前比,治療后兩組患者VFSS評分與UES完全開放率均顯著升高,且觀察組均顯著高于對照組;兩組患者PTT均顯著縮短,且觀察組顯著短于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表1。

表1 兩組患者吞咽功能相關指標比較

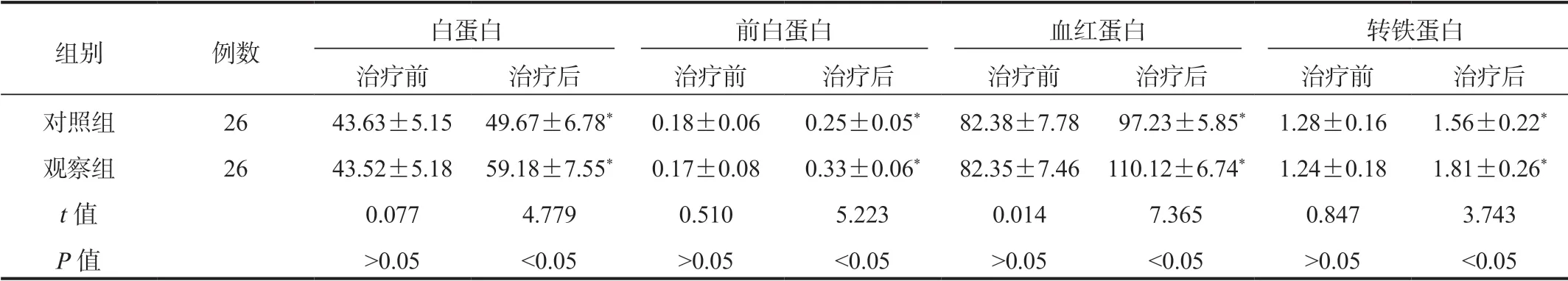

2.2 兩組患者營養檢測指標比較與治療前比,治療后兩組患者血清白蛋白、前白蛋白、血紅蛋白、轉鐵蛋白水平均顯著升高,且觀察組均顯著高于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表2。

表2 兩組患者營養檢測指標比較(±s , g/L)

表2 兩組患者營養檢測指標比較(±s , g/L)

注:與治療前比,*P<0.05。

組別 例數 白蛋白 前白蛋白 血紅蛋白 轉鐵蛋白治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后對照組 26 43.63±5.1549.67±6.78* 0.18±0.06 0.25±0.05* 82.38±7.7897.23±5.85*1.28±0.16 1.56±0.22*觀察組 26 43.52±5.1859.18±7.55* 0.17±0.08 0.33±0.06* 82.35±7.46110.12±6.74*1.24±0.18 1.81±0.26*t值 0.077 4.779 0.510 5.223 0.014 7.365 0.847 3.743 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

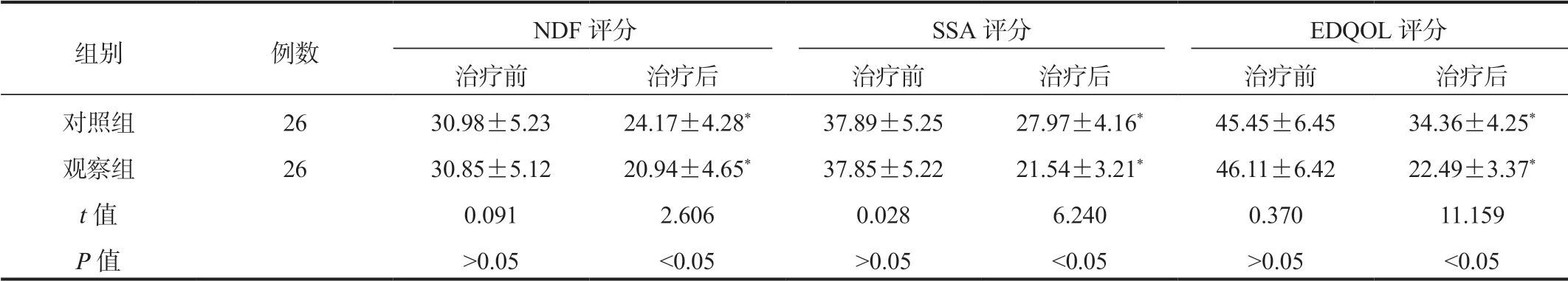

2.3 兩組患者相關量表評分比較與治療前比,治療后兩組患者NDF、SSA、EDQOL評分均顯著降低,且觀察組均顯著低于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表3。

表3 兩組患者相關量表評分比較(±s , 分)

表3 兩組患者相關量表評分比較(±s , 分)

注:與治療前比,*P<0.05。NDF:神經功能缺損程度量表;SSA:標準吞咽功能評價量表;EDQOL:吞咽障礙患者生活質量量表。

組別 例數 NDF評分 SSA評分 EDQOL評分治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后對照組 26 30.98±5.23 24.17±4.28* 37.89±5.25 27.97±4.16* 45.45±6.45 34.36±4.25*觀察組 26 30.85±5.12 20.94±4.65* 37.85±5.22 21.54±3.21* 46.11±6.42 22.49±3.37*t值 0.091 2.606 0.028 6.240 0.370 11.159 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

2.4 兩組患者洼田俊夫飲水試驗情況比較經洼田俊夫飲水試驗顯示,與治療前比,治療后兩組Ⅰ ~ Ⅱ級患者占比均呈升高趨勢,Ⅳ ~ Ⅴ級患者占比均呈下降趨勢,且觀察組Ⅰ級患者占比顯著高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組患者洼田俊夫飲水試驗情況比較[ 例(%)]

3 討論

腦梗死主要是由動脈粥樣硬化病變、心源性腦栓塞等因素導致機體的腦組織發生供血障礙,使之缺血、缺氧,進而造成腦組織壞死、軟化,并誘發相應腦功能缺損癥狀的一種綜合征。而吞咽障礙是腦梗死后常見的并發癥之一,其會影響患者正常進食,導致患者發生營養不良、誤吸、肺部感染等并發癥,不利于患者預后。常規康復訓練主要是通過對腦梗死后吞咽功能障礙患者進行強化吞咽反射干預,以增強其吞咽功能,但其在臨床應用中具有治療療程長、見效較慢等不足。

吞咽治療儀屬于一種物理療法,其主要是通過對患者的神經肌肉進行電刺激,使肌肉群在受刺激后進行肌纖維收縮,形成條件反射,進而增強大腦皮質控制吞咽反射的功能,改善吞咽肌群運動功能,并提高咽部肌肉群的協調性;此外,吞咽治療儀還可刺激喉返神經、舌下神經等吞咽功能相關的神經,減輕神經元麻痹,進而加快神經功能恢復,重建吞咽反射,改善患者吞咽功能,利于預后恢復,提高生活質量[11]。本研究結果顯示,治療后觀察組患者VFSS評分與UES完全開放率均顯著高于對照組,PTT短于對照組,NDF、SSA、EDQOL評分均顯著低于對照組,提示吞咽治療儀聯合常規康復訓練治療腦梗死后吞咽功能障礙臨床療效確切,可有效緩解患者臨床癥狀,促進神經功能缺損恢復,改善吞咽功能。

前白蛋白、血清白蛋白、血紅蛋白、轉鐵蛋白均可作為營養檢測指標,反映患者的營養狀態,其中血清前白蛋白、白蛋白、血紅蛋白、轉鐵蛋白水平降低可提示患者營養不良,進而不利于其預后[12]。吞咽治療儀通過刺激咽喉部肌肉、大腦高級運動中樞興奮,以促進正常吞咽反射弧恢復和重建,形成新的中樞至咽喉運動傳導通路,利于保障患者營養物質的攝取,改善患者營養狀況。

洼田飲水試驗是臨床常用于評估吞咽障礙的經典方法,具有患者易耐受、操作簡單等優勢,分級明確,在判定腦梗死后患者吞咽功能與患者的飲食指導中有積極意義。本研究結果顯示,治療后觀察組患者血清前白蛋白、白蛋白、血紅蛋白、轉鐵蛋白水平均顯著高于對照組,且經洼田俊夫飲水試驗評估可見,觀察組患者吞咽功能改善程度優于對照組,提示吞咽治療儀聯合常規康復訓練治療腦梗死后吞咽功能障礙,可有效改善患者吞咽功能,進而促進機體的營養吸收,利于患者預后。究其原因可能是,吞咽治療儀可通過電刺激,使患者肌肉群產生肌纖維收縮,從而重建大腦皮質對吞咽反射的控制功能,增強吞咽肌群的運動功能,提高咽部肌肉群的協調性,且可預防咽部肌肉的萎縮,進而改善患者的吞咽功能。

綜上,腦梗死后吞咽功能障礙應用吞咽治療儀聯合常規康復訓練,可有效緩解患者的臨床癥狀,促進神經功能缺損恢復,改善吞咽功能及營養狀況,提高生活質量,值得臨床推廣應用。