工業園區源網荷儲綜合智慧能源方案研究

李起航,楊鵬飛,楊玉博,王天翔

(國核電力規劃設計研究院有限公司,北京 100095)

0 引言

落實國家“30·60”雙碳戰略目標,促進新能源產業保持高質量發展,為建設新型電力系統、構建低碳社會夯實基礎。

源網荷儲一體化發展是電力行業堅持系統觀念的內在要求,是實現電力系統高質量發展的客觀需要,是提升可再生能源開發消納水平和非化石能源消費比重的必然選擇,對于促進我國能源轉型和經濟社會發展具有重要意義。開展工業園區綜合智慧產業園區源網荷儲一體化研究,是落實“30·60目標”的重要舉措,通過對風光等可開發資源的評估和對風光出力特性的研究,合理制定方案,科學有效地指導新能源電量消納,提升新能源的發電電量占比,實現新能源的就地消納,為新能源的合理規劃開發提供技術支撐,為綜合發電系統的構建提供保障。

開展工業園區綜合智慧產業園區源網荷儲一體化項目,打造高效能源優化配置系統,形成示范效應,促進新能源開發與就地消納的協調發展。以園區穩定的負荷為依托,充分考慮風電、光伏、儲能調峰性能,提升負荷的調節能力,結合周邊新能源開發條件和電網條件,擴大新能源電力消納規模。通過新建風電、光伏、電化學儲能裝置,形成穩定可靠的源網荷儲一體化的供電系統,有利于統籌區域內資源,克服單獨供電帶來的不足,在保障能源供應安全的同時,形成示范效應,推動本市能源戰略轉型。

在確保安全的前提下,最大化利用清潔能源,穩步提升可再生能源電量就地消納比重,促進電力市場向新型電力系統轉型,創新商業模式,提升整體效益。

開展工業園區源網荷儲綜合智慧產業園項目,符合國家和當地省、市、區的相關規劃,將促進當地能源產業創新,促進發、儲、輸、配、售、用與智能產業、信息產業融合,為區域高質量發展創造條件。

1 項目概況

本工業園區位于通遼市開魯縣,是自治區級工業園區、自治區承接產業轉移示范園區、工業循環經濟示范園區。結合當前國家倡導的綠色生態理念及工業綠色發展的要求,規劃定位是以玉米生物科技、綠色農畜產品加工、新型清潔能源、現代服務業“四大產業集群”,不斷推動產業鏈往下游延伸、價值鏈向中高端攀升,形成多極支撐、集聚發展的新型工業體系。

負荷情況:園區有生物質熱電聯產、背壓機、燃氣鍋爐等6個熱源站,總裝機容量300 MW,總供蒸汽能力1 258 t/h。蒸汽負荷總量:平均803.5 t/h、最大1 093 t/h、最小605 t/h;目前園區采暖面積約為55萬m2,采暖折合蒸汽量40 t/h。根據園區產業發展規劃,至2025年年蒸汽供應欠缺約350 t/h。

用電負荷:目前已生產及在建企業年用電量3.62億度電,根據園區發展規劃,預計到2023年,用電負荷達到19.3萬kW,年用電量16.3億kW·h;預計到2025年,用電負荷達到27.0萬kW,年用電量22.9億kW·h。

用氫量:通過對各企業函調,用氫企業多為制藥企業,目前共4家企業用氫,小時總用氫量657.5 m3/h,年用氫量約486.6萬Nm3。

變電站建設情況:目前本縣共3座66 kV變電站給園區供電,主變總容量14萬kVA,在建一座66 kV變電站。計劃再建設220 kV變電站1座,全部建成后工業園區將有1座220 kV和4座66 kV變電站為園區提供雙回路電源保障。

2 源網荷儲總體方案

2.1 總體方案

本方案將“源網荷儲一體化”項目作為負荷項目考慮,充分發揮“綠電”優勢,新能源在負荷側消納電量。

一體化項目中,擬采用“風光儲氫”“風光熱儲電”等方案,平滑日出力曲線,與負荷曲線趨勢一致,實現電網購電功率與區域電網負荷曲線互補,起到輔助調峰作用,便于主網的調控運行。發揮可調負荷的響應能力,通過儲能功率的響應,減少電網對負荷的支撐需求。一體化項目與主網連接,必要時受入電網支撐電力,保證負荷供電安全。

為保證一體化項目與主網的物理界面清晰,本方案擬通過單點接入到主網;建設一座智慧集控中心,實現一體化項目與主網調控關系清晰,統一調控管理一體化項目內的源、網、荷各元素。

一期規劃:規劃至2023年,根據園區用電量增長、蒸汽需求及氫能用量等,共規劃69.5萬kW的新能源裝機,包括:50萬kW風電,17萬kW光伏,2.5萬kW太陽能集熱。

1)其中30萬kW風電、2萬kW屋頂光伏用于園區供電,滿足園區用電負荷增長需求。

2)20萬kW風電、15萬kW光伏、2.5萬kW太陽能集熱為電鍋爐制蒸汽提供用電,滿足園區近期蒸汽150 t/h負荷需求,同時利用蒸汽余熱實現園區供暖。

3)通過風電、光伏進行綠電制氫,滿足園區企業用氫需求。

4)利用園區內兩座污水廠,建設污水源熱泵為園區提供清潔供冷,實現供暖2.5萬m2。

5)儲能系統:規模130 MW/260 MWh。

6)智慧能源管控平臺:實現光伏發電、風力發電、電蒸汽鍋爐,太陽能熱水系統,燃煤能源站、生物質能源站、制氫站等多種能源相互補充,供熱、供汽、供電、供氫、儲能調節和調峰的靈活運行,實現最優運行模式。

二期規劃:規劃至2025年,根據園區用電量增長、蒸汽需求等,共規劃57.5萬kW的新能源裝機,包括:35萬kW風電,15+5(屋頂)萬kW光伏,2.5萬kW太陽能集熱。

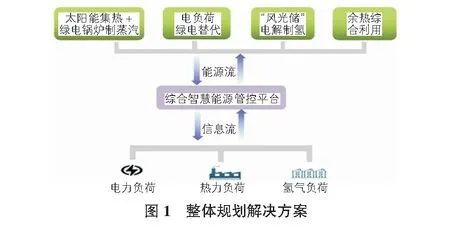

三期規劃:規劃至2030年,園區已建成和計劃建設的7個熱源站,其中4個為燃煤熱電、1個為生物質熱電、1個為5 t/h燃氣鍋爐。4個燃煤熱電為非清潔能源供能,風光儲電一體化制蒸汽方案替代其中3個燃煤非清潔能源供能,40萬kW風電裝機滿足園區用電需求,實現2030年碳達峰;至2050年使用天然氣鍋爐完全替代已有燃煤鍋爐,提前實現碳中和。整體規劃解決方案見圖1。

2.2 風電規劃方案

內蒙古自治區地域遼闊,風能資源豐富,全區大多數地區具備建設百萬千瓦級,甚至千萬千瓦級以上風電場的條件,同時風能集中在廣袤的荒漠和草原,征地、建設成本低。本項目工業園區綜合智慧能源項目風電場址位于通遼市開魯縣境內,規劃裝機容量為一期500 MW,二期350 MW。取年等效滿負荷小時數為2 900 h計算發電量,一期500 MW風電年發電量14.5億kW·h,二期350 MW 年發電量10.15億kW·h[1],為園區企業用電、電蒸汽鍋爐用電及綠電制氫提供綠色清潔電力。

2.3 光伏規劃方案

內蒙古自治區太陽能資源非常豐富,本工程的建設對合理開發太陽能資源、降低該地區能耗、優化地區資源配置具有重要意義。項目所在地的太陽能資源屬于“B”類很豐富[2]。規劃20 MW屋頂光伏年均利用小時1 363.5 h,年均發電量約為2 724.2萬kW·h,規劃300 MW 集中式光伏年均利用小時數為1 465.7 h,年均發電量為43 970萬kW·h,為園區企業用電、電蒸汽鍋爐用電及綠電制氫提供綠色清潔電力。

2.4 儲能

在發電系統中配置一部分電化學儲能設施后,新能源電站在快速響應調頻調壓、平滑功率輸出、跟蹤計劃處理、削峰填谷等方面將發揮重大作用,克服了間歇性、波動性的問題,成為了穩定性強、可調度的電源,電網側和用戶側均從中受益,因而儲能對于保障電力可靠供應和新能源高比例接入,實現“30·60”雙碳目標意義重大。

源網荷儲一體化項目中儲能配置容量占風電、光伏發電合計裝機的比例原則上不低于20%,儲能裝置原則上連續充電時間不低于2 h。儲能裝置在白天光伏發電的高峰期充電,晚上根據負荷情況逐漸放電。

2.5 風光熱儲氫一體化制蒸汽方案

從熱負荷分析,清潔能源供能站設計熱負荷300 t/h~350 t/h蒸汽,擬采用風、光綠電并結合儲能利用電蒸汽鍋爐制蒸汽。根據我國太陽能資源區劃,通遼地區屬于太陽能資源較豐富區的Ⅱ類地區,風能資源豐富,本項目可以充分利用太陽能及風力發電綠色能源,設置電蒸汽鍋爐供蒸汽,同時采用太陽能供熱產生熱水,為電蒸汽鍋爐提供80 ℃熱水,降低電耗。

規劃4臺50 MW電蒸汽鍋爐,分兩期建設,一期建設2臺50 MW電蒸汽鍋爐,產蒸汽量150 t/h,同時配套20萬kW風電、15萬kW光伏并配套儲能為電鍋爐供電。

規劃50 MW太陽能供熱系統,分兩期建設,一期建設25 MW太陽能供熱系統,為電蒸汽鍋爐提供熱水150 t/h,設置5 000 m3太陽能儲熱水罐。

本項目可以充分利用太陽能及風能可再生綠色能源,設置電蒸汽鍋爐供蒸汽,采用太陽能供熱產生熱水,為電蒸汽鍋爐提供80 ℃熱水,降低電耗,考慮太陽能在冬季及陰、雨、雪天氣不能連續集熱的特點,在此期間,采用電蒸汽鍋爐直接對外供應蒸汽,以補充特殊天氣時的供熱量。

2.6 綠電制氫方案

工程規劃采用風、光綠電進行電解制氫,國內外常見的水電解制氫技術主要有兩種:一是堿性水電解制氫技術;二是質子交換膜(PEM)電解純水制氫技術。考慮到本工程的電力來源穩定,綜合用氫量、制氫成本以及技術成熟度等因素,本工程規劃按堿性電解水制氫工藝考慮。

根據園區統計,各企業小時總用氫量657.5 Nm3/h,年用氫量約486.6萬Nm3。根據電力來源及時間,本工程規劃建設2×500 Nm3/h堿性水電解制氫系統,每天運行小時數約16 h,并配套純化、壓縮及長管拖車充裝系統,為園區企業提供高純氫氣。氫氣純度達到99.999%。氫氣運輸方式采用長管拖車運輸,由氣體公司負責。

2.7 污水源熱泵方案

城市污水是工業廢水與生活污水的總和,是城市余熱型可再生清潔能源,包括城市原生污水與二級出水,是一種理想的低位冷熱源。

園區污水處理及中水回用工程分為北區和東區污水處理及中水回用工程。目前存在產生污水的重點生產企業6家,污水管網已經覆蓋園區各企業,企業生產污水全部排入開魯城鎮污水處理廠,入園企業日外排污水量1.68萬t,開魯城鎮污水處理廠日實際處理量2.54萬t。

根據污水量,擬利用污水源熱泵滿足園區辦公樓、廠房冬季供暖要求,減少冬季供暖期運營成本。污水源熱泵系統運行成本低,投資回收年限在可控范圍內,經濟效益顯著,項目可行。

初步估算最大供熱負荷約為2 700 kW,總供熱面積約2.5萬m2,總投資約500萬元。按非居民供熱收費33.6元/m2,年收入供暖費80萬元,實現園區及周邊居民清潔、綠色、低碳供能。

2.8 接入與消納分析[3]

工業園區內的用電負荷均為工業負荷,考慮工業負荷為連續生產工作制,全年利用小時數較高,工業園區規劃區域電網的典型工作日負荷曲線可近似看為水平直線。

2023年調峰能力:

本項目負荷均為工業負荷,利用小時數較高,暫考慮為6 260 h,2023年典型日最大負荷所需電力為27萬kW,年所需電量為22.8億kWh。

在典型日,風電和光伏出力最高峰出現在11:00~12:00時間段內,即35萬kW聯合出力,風電光伏聯合出力在0:00~7:00,以及19:00~20:00時間段內達到最低出力,即15萬kW。風電和光伏聯合出力典型日發電量共計480萬kW·h,典型日最大負荷用電量為648萬kW·h,典型日電量缺額為168萬kW·h,電量缺口可由蓄電池以及電網補給。

2025年調峰能力:

本項目負荷均為工業負荷,利用小時數較高,暫考慮為6 260 h,2025年典型日最大負荷所需電力為47萬kW,年所需電量為39.9億kW·h。

在典型日,風電和光伏出力最高峰出現在11:00~12:00時間段內,即60萬kW聯合出力,風電光伏聯合出力在0:00~7:00,以及19:00~20:00時間段內達到最低出力,即34萬kW。風電和光伏聯合出力典型日發電量共計835萬kW·h,典型日最大負荷用電量1 128萬kW·h,典型日電量缺額為293萬kW·h,電量缺口可由蓄電池以及電網補給。

2.9 智慧能源管控平臺

本期項目提供的源網荷儲預測調度控制系統和服務平臺基于覆蓋區域的能源互聯網,實現數據的共享和分析,從而使綜合能源管理智能化、集成化、遠程化、圖形化。通過區域級性能計算及分析,實現對區域能源的總體集成和動態管理,以達到多種能源品種優化配置、協同互補,提升能源使用效率和可再生能源消納的目標[4]。

本項目源網荷儲管控平臺系統,能夠實現分布于不同位置的風電、光伏、儲能及各用戶負荷等集中監控管理,并通過項目內數據的共享和分析、區域級性能計算及分析,提升項目能源綜合利用率、降低碳排放。

3 預期效果分析

1)新能源利用效率分析。

本工程實施后,2025年新能源發電量30億kW·h可被消納,2030年新能源發電量60億kW·h可被消納,新能源電量消納占園區整體電量消納的70%,且本項目儲能配置容量占風電、光伏發電合計裝機的20%。

2)節能減排分析。

本工程采用大量的綠色能源-太陽能和風能供電,既可節約煤炭資源,又可減少污染物排放。其中,到2025年新能源年發電約30億度電,與相同發電量的火電相比,相當于每年可節約標煤92萬t,相應可減少二氧化碳(CO2)約239萬t/a,減少二氧化硫(SO2)排放量約1 719 t/a;到2030年新能源年發電約60億度電,與相同發電量的火電相比,相當于每年可節約標煤184萬t,相應可減少二氧化碳(CO2)約478萬t/a,減少二氧化硫(SO2)排放量約3 438 t/a[5]。

3)社會效益分析。

本源網荷儲一體化項目實施后,增加了工業園區內用電負荷的新能源占比,降低了園區內企業的用能成本,增強了園區企業產品的市場競爭力,提高了地方政府的稅收收入,并改善了園區的招商環境,為園區的可持續發展提供了綠色新動能。

4 結語

隨著工業園區內新增負荷的持續增長,項目分階段進行一期、二期、三期建設,通過配套風電、光伏、儲能、電鍋爐、綠電制氫、水源熱泵及燃機等調峰手段,屆時不僅可以用綠電替代原有的低效燃煤熱電的電負荷,還可以用綠色熱能替代原有燃煤熱電的熱負荷,為傳統化工園區的新舊動能轉換提供示范樣板,并打造近零碳綠色化工園區示范點,具有很好的示范和推廣價值。

本源網荷儲一體化項目,負荷增長迅速,供電區域范圍集中,調峰手段多,風光儲容量配比合理,地理區域和電網調度關系界面清晰,是一個典型的源網荷儲應用場景,可作為電力體制改革的一個示范案例,并具有推廣價值。