低碳背景下鄉村旅游景觀設計研究★

賈 亮,張亦林

(中國建筑西北設計研究院,陜西 西安 710000)

1 概述

隨著全球氣候變暖,人類生存已面臨著前所未有的威脅與挑戰。中國就此設立了2030年和2060年兩個重要的時間節點的“碳達峰”及“碳中和”政策目標,將成為我國“十四五”乃至更長時間污染防治攻堅戰的重要目標,低碳景觀也成為實現此目標的重要路徑。

本文選擇鐘寶鎮進行了鄉村旅游景觀設計探索,將低碳相關理念與鄉村旅游景觀設計相結合,針對場地現狀存在的優勢與挑戰展開論述,提出了整體規劃宗旨,并結合低碳設計手法進行了嘗試探索,以期提升鄉村景觀活力,促進鄉村可持續發展,有利于鄉村地域文化的保護與傳承,倡導人們開展個人碳足跡管理,履行低碳生活方式。

2 低碳在鄉村旅游景觀設計中的指導意義

低碳旅游是指一種以低能耗、低污染為主要目的的新型旅游模式,它不僅是一個概念,更是一種手段,正悄然改變著人們的生活。旅游是一個涉及衣食住行等多個方面的綜合行業,它憑借適應低碳生存模式理念、推廣碳匯機制、應用低碳技術等先發優勢,成為實踐低碳經濟開發形式的前沿陣地。

鄉村旅游景觀對于踐行低碳相關理念提供支撐,通過提高碳匯的景觀設計方法、使用低碳環保的施工材料、降低碳足跡的科普手段,倡導游客節約資源、保護環境,踐行低碳生活方式具有重要的指導意義[1]。

3 設計探索與方案設計

3.1 場地背景

鐘寶鎮位于陜西省安康市鎮坪縣,藏身于大巴山腹地,處于陜、渝、鄂、湘南、西安到三峽、張家界、神農架的黃金旅游大道區間,憑借獨特的區位條件,旅游資源稟賦,如一夫當關的東溝埡、一腳踏三省的雞心嶺景區、麥渣坪原始狩獵場等等,場地條件開發鄉村旅游須以保護生態環境為前提。

3.2 整體規劃

3.2.1 設計宗旨

場地設計以維護生態并保護自然環境的山水地貌為前提;構建優美充滿活力的田園風光環境;挖掘傳承鹽道文化的古老歷史;打造景色優美宜人的美麗鄉村。通過“碳中和”“碳達峰”理念的解讀,力求設計具有特色并且多元的鄉村旅游景觀,提供給游客“沉浸式”鄉野環境體驗。

首先,開展鄉村旅游應堅持生態發展策略。以保護自然環境和改善生態環境為根底。因地制宜,提高濱河綠地的連通度,以增加區域內的生物多樣性,使其與周邊環境協調、融合,使鄉村總體規劃布局更加合理。以生態主義為原則,不竭提高鄉村的景觀品質,提高居民生活水平,提升整個區域的景觀活力。

其次,鄉村旅游應堅持可持續發展策略。山水林木等自然資源作為重要的景觀基底,開發旅游務必在可持續發展的前提下進行,以減少廢棄物處理的消耗,更好的保護生存環境。

再次,鄉村旅游應融合多功能發展。功能性是規劃設計的重要部分,除了景觀美化功能外,還需融合防洪等其他功能,將鎮坪建設成以教育、體驗、康養、休閑、度假、娛樂等為一體的綜合型方向的鄉村度假旅游圣地。

最后,鄉村旅游應發掘特色文化。文化是鄉村旅游之“魂”,也是核心競爭力,充分調動鎮坪山水林藥等天然資源發揮其多元文化雜合的獨特性,打造品牌特征、品牌價值。

3.2.2 設計總布局

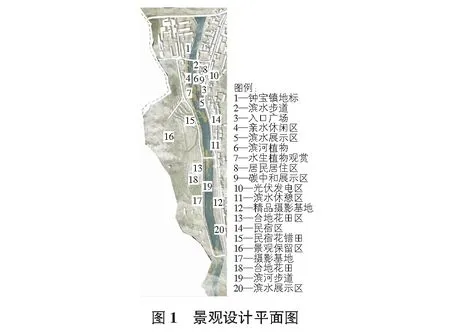

根據設計宗旨提出規劃主要思路,根據現狀條件,在保留原有景觀總體框架基礎上,形成以生態河道治理為主要景觀帶,以低碳景觀展示區、親水體驗區、民俗文化區、臺地花田區等活動區域,通過親水步道連接(見圖1)。

3.3 規劃設計策略

3.3.1 著力恢復河道自然生態系統

運用低碳技術理念,以自然修復為主整治現狀河道生態狀況,因地制宜、充分利用現狀河道的形態、地形、水文等條件將河道從原先的生活輔助功能,轉變為居民休閑娛樂活動的核心場所;物種的選擇及配置宜以本土植物為主,構建具有較強自我維持及穩定的水生態系統。

3.3.2 提升優化現有民居

保持現有民居建筑空間格局,進行整體提升和優化:從文化發展與綠色環保角度出發,充分融合吸收當地民居建筑風格特征,塑造地區形象,凝聚發展核心力,擴大鹽道文化影響力。改造現有濱河民居,打造成為精品民宿、農家文化體驗區。主營的食材均產自場地內,粗糧、有機蔬菜等,游客在享用營養餐飲的同時體驗鄉村庭院生活,減少碳排放。

3.3.3 組織拓展道路系統

合理利用現狀道路,充分考慮地區未來發展需要,對道路系統重新組織和拓展。并形成了完整的行車和行人系統,著力打造與景觀緊密結合的步行系統,將整個古鎮串聯起來,為游客提供健康的游覽方式,優化鄉村體驗[2-3]。

4 低碳理念的應用

4.1 低碳景觀設計手法

在前期規劃設計階段,根據現有地形、布局,減少土方工程,盡力采用就地平衡的方式改造現有地形,尊重原自然風貌。保留更多的原始林木,利用植物自身降溫增濕的作用,減少碳排放;保留原有耕地,以景觀綠化和農業綠化的結合,旅游景區就地完成食品供應,更多自然景觀的保留與經濟作物不僅可以讓游客就地體驗農耕生活,當地居民可以有更多的收入,亦可減少食品運輸過程產生的碳排放[4]。

4.1.1 碳匯與景觀營造

設計階段選擇提高碳匯為前提,對植物、土壤和水體采用提高碳匯的措施進行[5]。

1)植物碳匯與景觀營造。

設計方案選用本地高碳匯植被,本地樹種具有良好的適應性,可節約人工維護成本,提高碳匯能力。采用本地林草結合園藝療法,為現代旅游人群提供良好的環境治愈功能,搭配后的植物能舒緩緊張的情緒,令人心曠神怡;通過進行園藝勞作,能夠促進身體機能恢復,提高身體抵抗力,提升景觀活力的同時,提供環境認知。

植物降噪指的是葉片對高頻噪聲的衰減有顯著效果,并隨著葉片數量、寬度厚度、密度增加而增加,同時為場地提供一個安靜的休憩氛圍。

2)土壤碳匯與景觀營造。

場地所處自然資源條件優越,本身的土壤就具有巨大的碳儲潛力。在鄉村旅游景觀設計中,植物選用深根性種類提高其固土能力,當地多年生草本植物提高碳儲量;增加植物堆肥用于土壤以提高固碳能力。另外,垂直綠化的方式也可以有效提高土壤碳匯能力,垂直綠化可以塑造私密空間,通過植被連接和限定稱為天然界限,形成美觀的豎向空間;還可以形成天然遮陽傘,形成隱形隔熱層,并進行空氣過濾去除懸浮顆粒,釋放更多新鮮空氣。

3)水體碳匯與景觀營造。

以自然和人工生態手段治理河道污染,利用場地高程優勢形成完備的雨洪管理系統,林地、臺地景觀進行雨水收集,農耕地景觀、綠地、淺溝與洼地下滲區及鋪裝下滲區進行蓄水,形成景觀。鋪裝方面采用透水瀝青、透水面磚、砂礫、草皮等透水材料,采用大空隙系結構層和排水設施,使得雨水能夠通過鋪裝結構就地下滲,從而控制地表徑流,增加雨水利用率,有效減少雨天路面積水,也提高了人們行走時的安全性。

4.1.2 選用低碳景觀材料

不追求個性化景觀,拒絕快時尚、短周期的鄉村旅游景觀,延長鄉村景觀的生命周期也是這次探索的重點。

景觀材料的選擇,盡量就地取材,并選擇堅固耐用且可重新再生的建筑材料,降低其制造和運輸過程中的碳排放量,節省人力、物力;減少機械作業,降低施工過程的碳排放,保護生態環境。

選擇低碳材料,如在民居及民宿的營建中,選擇秸稈、泥土制作的土坯做夯土墻,用木材、竹等天然材料,避免過多使用鋼筋、玻璃、混凝土等高碳材料,廢棄材料循環利用,或者可再生材料也是有效減少碳排放的選擇(見圖2)。

4.1.3 使用新能源

充分利用新能源,光伏發電在新型建材所建造的房屋上可以大面積使用。光伏發電可以充分的利用居民房屋的屋頂來安裝,進一步利用空間資源,新型的光伏發電項目既不占用農田也不影響房屋居民,建造的周期短,發電量可以滿足大量公共部分用電,減少碳排放。光伏發電同樣能達到風能發電的40%左右,可以滿足日常路燈與展示牌的電量,是節能環保的良好選擇[6]。

4.2 低碳相關理念科普

碳中和目標的最終實現需要全民的努力,通過景觀手段塑造低碳空間、以趣味小品的方式講述低碳小故事、宣傳綠色低碳出行、低碳生活都是行之有效的重要途徑。

個人日常生活中,不同的行為活動碳的排放量的計算方法:如使用1度電將排放0.785 kg的碳,開車油耗1 L排放0.785 kg的碳,若用了100度電,按照30年冷杉樹吸收111 kg二氧化碳來計算需要種一棵樹來進行補償,為此呼吁游客降低碳足跡(碳足跡標示一個人或者團體的碳耗用量),如:節約用水用電、選擇環保綠色出行范式、尊重生態自然、選擇有機健康食品等都可以降低碳足跡。

4.3 低碳行為趣味性體驗

引導游客沉浸式體驗低碳環保的生活方式,利用互聯網智慧系統,通過低碳行為獲取碳幣,獲得消費優惠的體驗模式。

4.3.1 “碳幣”體驗

碳積分智慧游園系統是北京溫榆河公園·未來智谷體現“碳中和”主題景觀的體驗方式。在本場地設計探索中,參考碳積分模式模擬實驗。

游客以降低碳足跡為目標,低碳行為可為環境帶來經濟收益,游客通過初次掃碼獲得“低碳碼”,“低碳碼”是在本場地的重要低碳體驗項目,如不同的低碳行為可以獲得相應碳幣,如首次注冊獲得低碳碼可獲得100碳幣獎勵、食用綠色有機食品一次獲得20碳幣獎勵、不使用一次性餐具獲得5碳幣獎勵等,所得碳幣同樣可以在場地內進行交易,比如20碳幣可以獲得觀光車8折券、可租用共享單車8折券,100碳幣可兌換當地文創禮品等。

4.3.2 碳幣激勵機制

“低碳碼”和“碳幣”可以以個人為單位建立自己的賬戶,也可以家庭共享一個賬號(最多3人),個人賬戶可以選擇性加入集體賬號或者組織賬戶,通過大數據來計算每人每天的碳排放量,不同的賬號等級每天也可以獲取相應積分,如果單個賬號違反低碳行為過多,同樣會被降低等級或者扣除相應的碳幣來懲罰。APP中會有相應的碳幣總數的排名,可以刺激游客參與并樂在其中,個人賬號累積的碳幣可以加入集體統一結算。碳幣使用地圖如圖3所示。

5 結語

鄉村旅游是鄉村振興的重要組成部分,在鄉村發展中占據重要地位,經過對低碳目標及鄉村旅游的研討,結合安康市鎮坪縣鐘寶鎮景觀規劃設計探索,以期為低碳景觀做一探索研究,通過提高植被碳匯、水體碳匯和土壤碳匯的方式打造生態系統,并在游覽過程中引導游客了解低碳相關理論并自覺降低碳足跡,將鐘寶鎮打造成康養旅游休閑度假村,并帶動低碳經濟發展,形成碳循環閉環系統。