椒(靈)江流域洪潮遭遇規律分析

呂小帥,沈小勤

(中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司,浙江 杭州 311122)

0 引 言

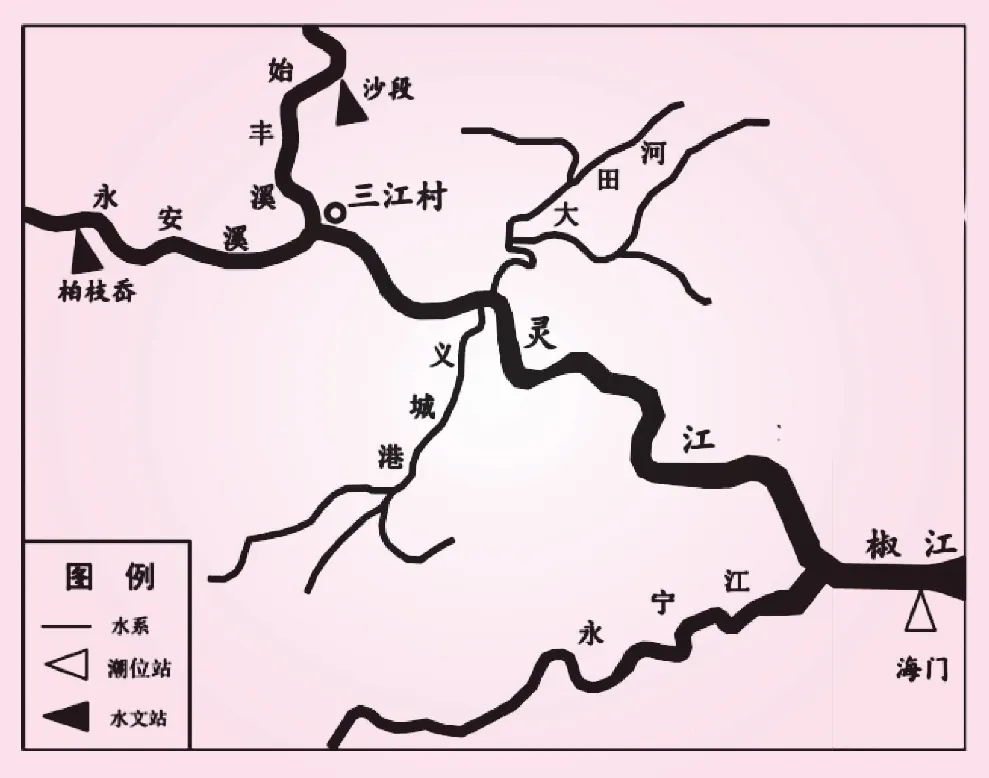

椒(靈)江地處浙東南沿海,是浙江省第三大河,流域面積6 603 km2。上游分南北兩大支流,南支永安溪,為干流正源,發源于括蒼山脈西部天堂尖;北支始豐溪,為支流,發源于大磐山[1]。兩支在三江村匯合,匯合口處流域面積為4 320 km2,匯合后始稱為靈江,至三江口與永寧江匯合后稱為椒江,靈江流域面積為5 374 km2,椒江出牛頭頸,入東海臺州灣。

椒(靈)江主流全長209 km,三江村至三江口之間河段為靈江,長約45 km,三江口以下至口門(牛頭頸)河段為椒江,長約12 km。椒江出口門入海后,河道呈喇叭形向外展寬,稱為椒江口。椒(靈)江流域水系示意見圖1。

椒(靈)江河口屬山溪性強潮河口,潮型為不規則半日潮[2]。枯水季節,潮區界永安溪可達嶺溪大橋下游,距下游三江村約10 km,始豐溪可達董岸村上游,距下游三江村約6 km;洪水季節,潮區界會下移[3]。河口至潮區界(潮差等于零處)的河段即為感潮河段。

椒(靈)江的感潮河段,受上游洪水下泄、下游潮水頂托共同影響,水情情況較為復雜,因此,對洪水與潮水進行遭遇分析,得到合理的洪潮組合,對合理推算河道水面線,科學規劃治理,確定河道堤防工程規模具有重要的意義[4]。

圖1 椒(靈)江流域示意

1 基礎資料

椒(靈)江流域水文、水位測站較多,設立年份先后不一。本次洪潮遭遇分析主要采用干流流量站和河口潮位站資料。流量站以永安溪柏枝岙水文站、始豐溪沙段水文站為代表,河口潮汐以海門站潮位為代表。各站基本情況如表1。

表1 椒(靈)江流域水文站、潮位站基本情況

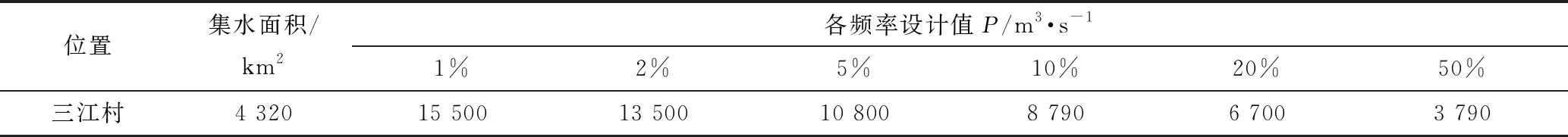

表2 三江村設計洪峰成果

柏枝岙水文站集水面積2 475 km2,占永安溪全流域面積的91.5%。該站設立于1956年4月,5月開始測驗,本次收集有1957年~2016年的實測流量系列。

沙段水文站集水面積1 482 km2,占始豐溪全流域面積的91.7%。該站由上游的百步水文站下遷15 km至此。百步水文站設立于1957年,集水面積1 356 km2,1979年下遷至沙段站測流。本次收集有沙段(百步)站1957年~2016年的實測流量系列。

海門潮位站位于海門牛頭頸上游500 m處,具有1951年~至今的連續實測潮位系列。

2 設計洪水及設計潮位

2.1 設計洪水

椒(靈)江流域受臺風暴雨影響頻繁,加上上游主要支流永安溪、始豐溪均為山溪性河流,極易發生大洪水。由于臺風暴雨面廣、量大,永安溪、始豐溪下游水文控制站柏枝岙站、沙段站同場次大洪水出現時間基本同步[1]。

三江村位于永安溪和始豐溪的匯合口,集水面積為4 320 km2,其上游永安溪的柏枝岙和始豐溪的沙段(其前身為百步站)兩水文站,控制了三江村以上集水面積3 957 km2(約占92%),積累了較多的水文觀測資料。

三江村洪水由四部分演算疊加而成:①柏枝岙水文站實測洪水;②沙段(百步)水文站實測洪水; ③柏枝岙、沙段(百步)到三江村區間洪水;④柏枝岙站上游下岸水庫、沙段站上游里石門水庫蓄變量。

通過對三江村洪水系列的頻率分析,采用P-Ⅲ型曲線適線擬合,其設計洪水成果見表2。

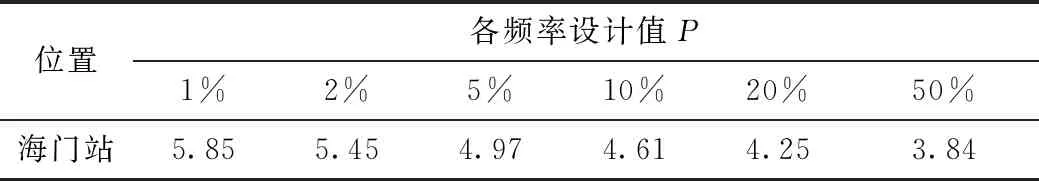

2.2 設計潮位

根據海門站1951年~2016年歷年最高潮位資料,采用P-Ⅲ型曲線適線擬合,其設計高潮位成果見表3。

表3 海門站設計高潮位成果(85國家高程基準,下同) m

3 洪潮遭遇分析

洪潮遭遇分析時,相較于以往工程實踐中僅考慮頻率遭遇,常將洪峰與潮峰相遇作為最不利工況;但實際上峰值遭遇的工況容易導致工程規模的偏小[5]。本文提出洪潮遭遇要從兩方面進行分析:一是頻率遭遇;二是時間遭遇。根據實測資料統計分析洪峰、潮峰的頻率遭遇、錯時遭遇,用以選取最不利工況,以此合理確定工程規模,保證工程安全性。

3.1 頻率遭遇

感潮河段具有上游以徑流為主而入海口附近則以潮流控制的特征;因此,頻率遭遇分兩種洪潮組合情況[6]:

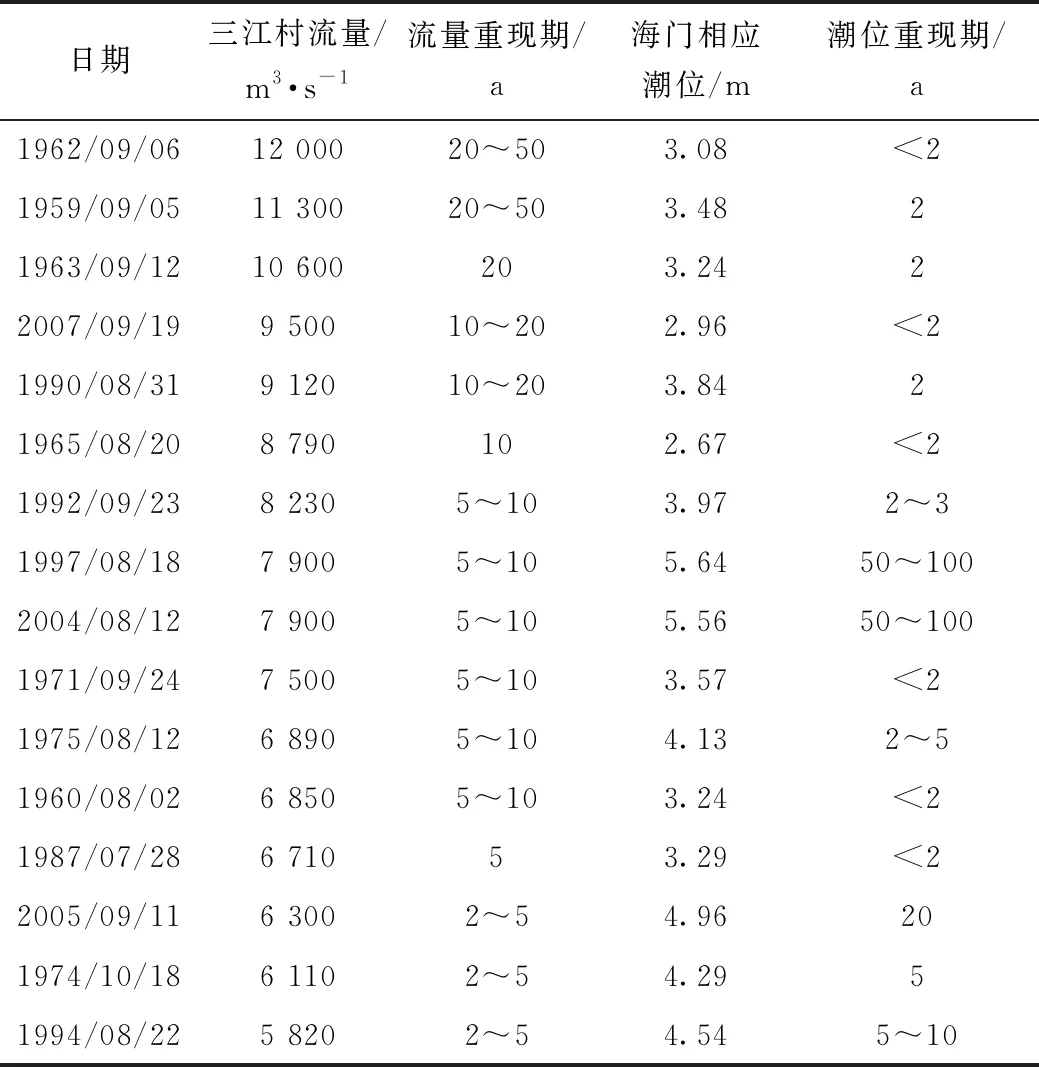

(1)流域內洪水為主,遭遇相應潮位。統計三江村歷年最大洪峰與相應的高潮位如表4。從三江村歷年最大洪水遭遇的海門站相應最高潮位看,三江村前5位大洪水,洪水重現期在10~20 a及20 a以上,海門相應最高潮位等于或小于2年一遇;三江村洪水重現期為5~10 a時,曾經遭遇50~100年一遇的特大高潮位(1997年、2004年);三江村洪水重現期為5年一遇時,曾經遭遇20年一遇的高潮位(2005年)。

表4 椒(靈)江流域洪潮頻率遭遇分析統計(以洪為主)

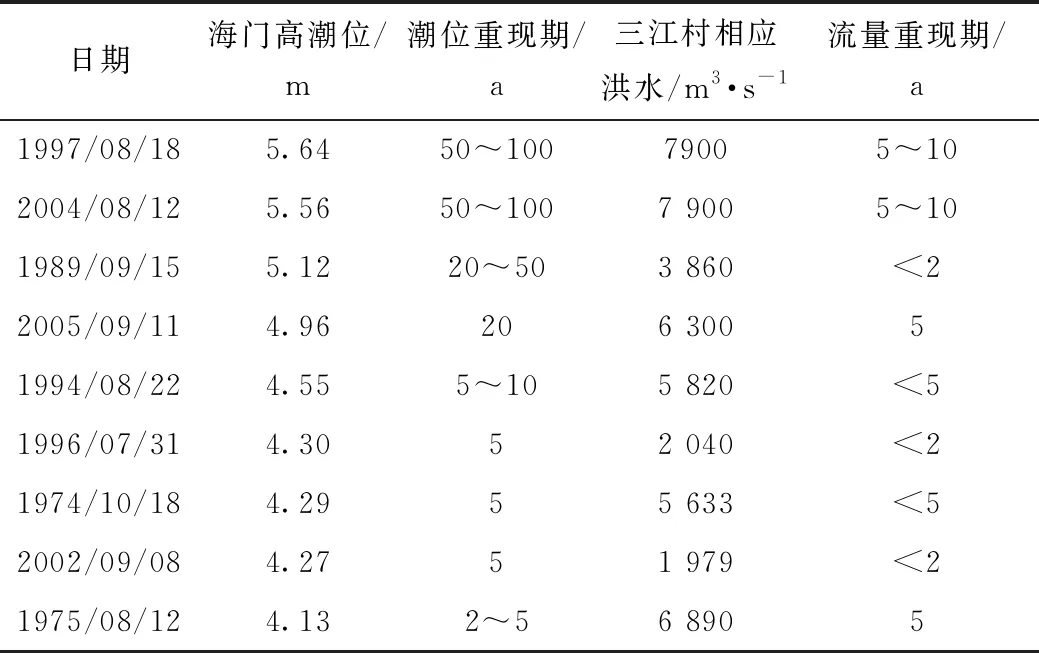

(2)發生高潮位,遭遇相應流域洪水。統計海門站歷年最高潮位與相應的三江村洪峰見表5。表5顯示,潮位重現期在20年及20年以上時,三江村相應最大流量基本都在5年一遇左右;海門潮位重現期為10年以下時,遭遇的三江村流量都在5年以下。

根據上述洪潮遭遇分析,推薦靈江干流三江村洪水與海門潮位遭遇如下:當椒(靈)江干流發生重現期為20年、50年一遇洪水時,遭遇海門站5年一遇高潮位;反之,當海門站發生20年、50年一遇潮位時,遭遇椒(靈)江干流5年一遇洪水。當椒(靈)江干流發生重現期10年一遇以下洪水時,遭遇同頻率高潮位。

表5 椒(靈)江流域洪潮頻率遭遇分析統計(以潮為主)

3.2 錯峰時間遭遇

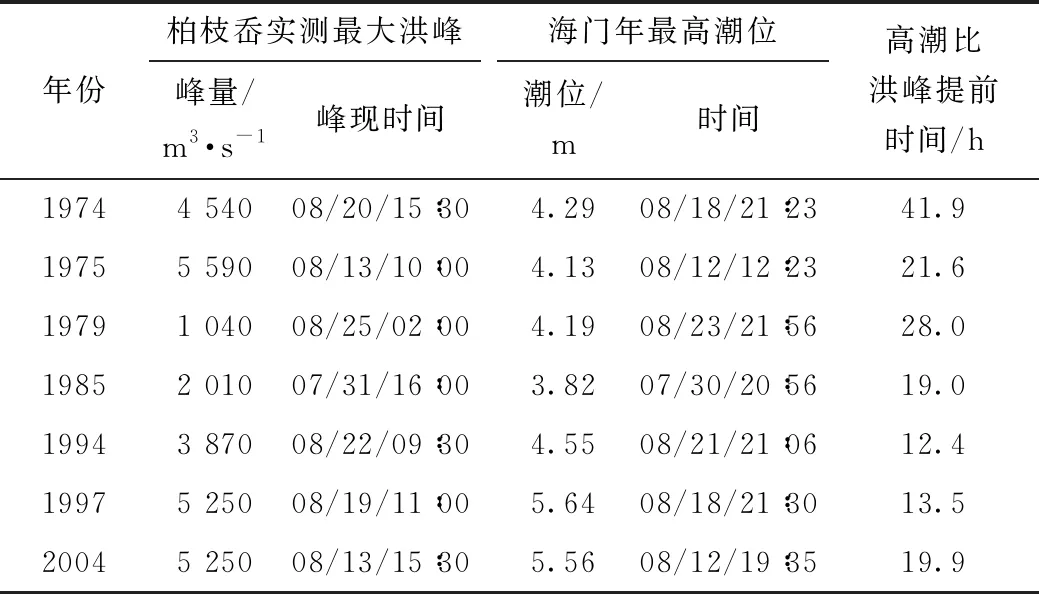

椒(靈)江干流三江村斷面洪水以永安溪來水為主,因此,可根據海門站年最高實測潮位及相應時間與柏枝岙站年最大洪峰及峰現時間,分析椒(靈)江干流洪潮時間遭遇情況。經統計,1966年~2016年間,海門站年最高潮位過程與柏枝岙站年最大洪水過程遭遇的年份有7次,具體情況見表6,其余年份海門站年最高潮位過程與柏枝岙站年最大洪水過程未發生遭遇。

表6 椒(靈)江干流洪潮時間遭遇分析

統計表明:椒(靈)江干流洪潮遭遇的情況下,海門站年最高潮位均發生在柏枝岙站洪峰之前,潮峰、洪峰峰現時間間隔最長為41.9 h、最短為12.4 h。

椒(靈)江流域多場典型暴雨雨峰與海門站潮峰的時間遭遇情況顯示,以雨峰發生在高潮位前1、4 h 的情況居多。

上述統計分析說明,雖然椒(靈)江干流洪潮的時間遭遇具有比較大的隨機性,但確實存在暴雨、洪峰、潮峰“三碰頭”的情況。由于椒(靈)江干流河道較長,洪水的產、匯流時間相應較長,即使暴雨、洪峰、潮峰“三碰頭”的情況下,潮峰過程與洪峰過程遭遇,潮峰時間也早于洪峰時間。

柏枝岙水文站距離三江村河道距離16.5 km,考慮柏枝岙站洪水至三江村的傳播時間為3小時,則三江村洪峰與海門潮峰的時差至少在15.4 h以上,實際工程設計時可采用試錯法(以短時段滑動試錯)來選取遭遇最不利情況。

4 結 語

洪水、潮水本身是兩個獨立事件,各有不同的成因,其相互遭遇不具有關聯性,難以預料,無一定的規律。

本文采用水文方法分析椒江流域大洪水和外海潮位的頻率遭遇規律、時間遭遇規律得:椒(靈)江干流20年、50年一遇洪水,遭遇海門站5年一遇高潮位;10年一遇以下洪水時,遭遇同頻率高潮位;同時,海門潮峰早于三江村洪峰至少15.4 h以上。實際工程設計時可根據具體情況選取相應的洪潮遭遇方案。