NH3-PODE3 雙燃料發動機HCII 燃燒特性的光學診斷

毛建樹,馬 驍,馬 躍,王 志,張翼霄,帥石金

(清華大學,汽車安全與節能國家重點實驗室,北京100084,中國)

近年來隨著全球氣候變暖,各國對于碳排放的要求也越來越嚴格,目前已經有140 多個國家和地區承諾在2050 年前后實現碳中和[1],中國也提出了相應的雙碳目標。氨作為零碳燃料,其完全燃燒的產物只有水和氮氣,被認為是一種清潔的能源,近年來成為全世界的研究熱點。此外,氨還具有廉價易得、易揮發、易液化、便于貯運[2-3]、高辛烷值(>111)等優點,使用氨作為發動機燃料可以采用更高的壓縮比。氨作為一種氫能的良好載體,含氫量達17.7%[1,4]。但是,氨的燃燒特性較差,點火能量很高(常溫常壓下為680 mJ),層流火焰速度低(常壓下約7 cm/s,而常規碳氫燃料一般為30~50 cm/s),可燃范圍小(與空氣混合著火極限體積分數為16.1%~25%)[5]。因此,研究如何提高氨的燃燒特性是制約氨能否作為發動機能源廣泛應用的關鍵所在。

為了解決氨著火困難、燃燒特性差的問題,目前有一些研究者嘗試采用雙燃料燃燒模式。雙燃料燃燒模式可以同時利用高十六烷值燃料(如柴油)和高辛烷值燃料(如汽油)的理化特性,其中高十六烷值燃料稱為引燃燃料,高辛烷值燃料稱為預混燃料。E.Gray 等[6]于1966 年首次研究了柴油-氨雙燃料燃燒特性,證明了在較低壓縮比(15.2)下氨平穩燃燒的可能性。2008年J.A.Reiter 和C.S.Kong[7]研究了柴油-生物柴油直噴引燃進氣道噴射氨氣的內燃機燃燒特性,試驗測試了最大95%的氨氣能量替代率,研究結果表明,當維持發動機輸出轉矩相同時,隨著氨比例的增加,CO2排放單調減少,且當氨氣的能量替代率不超過60%時,NOx排放水平很低。2011年J.A.Reiter 等[3]研究了氨-柴油雙燃料發動機的燃燒和排放特性,發現當負荷減小為最大負荷的20%時,燃燒效率會降低到70%附近,且未燃氨排放可達體積分數濃度10-2(即104ppm)以上,且隨著柴油能量比例增加,CO2排放和碳煙(Soot)排放均會大幅增加。2016 年Y.Niki 等[8]在一臺壓縮比為20:1 的柴油機上,也對不同氨氣比例下的內燃機燃燒和排放特性進行了測試,發現氨的加入雖可以減少二氧化碳的排放,但是柴油作為引燃燃料仍然存在較多的二氧化碳排放。2022 年A.Yousefi 等[9]也對柴油-氨雙燃料發動機的燃燒特性進行了研究,發現在相同的負荷下,當氨的能量比例增加到40%時,燃燒效率會降低到65%以下。綜上所述,目前針對氨雙燃料發動機的研究中引燃燃料主要使用傳統的碳氫燃料,仍然存在一定的碳煙排放及CO2排放問題,且高氨能量比例及小負荷下,氨的燃燒效率會急劇降低,未燃氨排放增加,因此氨的穩定、高效及清潔燃燒仍面臨巨大挑戰。

為了提高氨的燃燒特性,同時還要兼顧碳排放的問題,雙燃料燃燒模式中引燃燃料的選擇必須同時具備優良的著火特性以及碳中性或零碳的特點。聚甲氧基二甲醚(polyoxy-methylene dimethyl ethers,PODEn)是一種燃燒特性優良的碳中性燃料,其分子結構式為CH3O(CH2O)nCH3,十六烷值高(當n> 1 時大于60),不含直接的碳碳鍵燃燒不易生成碳煙[10-11],因此可以作為氨雙燃料燃燒模式中一種優良的引燃燃料。清華大學馬躍等[12]研究發現,當PODEn與柴油的混合比例達到50%以上時,在所有的測試工況下幾乎都沒有碳煙的產生。天津大學TONG Laihui等在針對PODEn-汽油雙燃料發動機的研究中發現,即使PODEn的能量比例高達50%,碳煙排放仍然極低[13]。

由上述可知,雙燃料燃燒模式可以解決氨著火難、燃燒慢的問題,PODEn作為引燃燃料同時具備優良的著火特性和碳中性的特點,氨作為無碳燃料是一種實現雙碳目標理想的燃料。但是目前并沒有針對氨-PODEn雙燃料燃燒相關研究報道,也缺乏關于氨雙燃料發動機的光學診斷研究。根據已有文獻研究,PODEn在內燃機中應用最佳的聚合度為3~4[14],且目前只有PODE3已經開發出詳細的化學反應動力學機理[15],因此本文設想選取PODE3作為引燃燃料,并且選擇小負荷工況及高氨能量比例,對氨-PODE3的均質混合氣引燃(homogeneous charge induced ignition,HCII)燃燒模式的燃燒特性進行光學診斷研究。

1 試驗臺架及試驗條件

1.1 試驗臺架系統

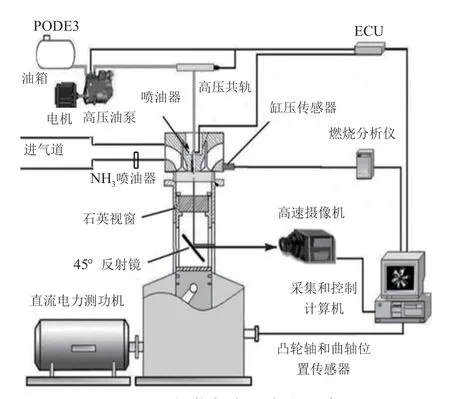

本試驗在一臺光學發動機上進行,同時利用高速相機對缸內火焰圖像進行記錄。光學發動機系統如圖1 所示。

圖1 光學發動機試驗系統

光學發動機油底殼和曲軸系統由一個單缸柴油機改造而成,缸蓋和進排氣系統由一個長城GW4D20柴油機的缸蓋和進排氣系統改造而成,試驗中使用原機第2 缸進行單缸機試驗。光學發動機的相關參數如表 1 所示。試驗用PODE3噴油器為GW4D20 原機7 孔噴油器,配備一套高壓油泵共軌系統,PODE3采取缸內直噴方式,氨氣由進氣道噴射。缸內廢氣經過兩級水箱系統排出,以吸收未完全燃燒的氨氣。試驗中缸套和缸蓋中通有90℃循環水,并保持溫度恒定。

表1 光學發動機相關參數

由于石英視窗不能承受長時間工作,試驗中每個工況點重復20 個循環,發動機達到試驗轉速并穩定后,每隔5 個循環進行一次有效試驗。試驗中采用Photron公司生產的FASTCAM SA-Z 彩色高速相機記錄缸內火焰燃燒圖像,設置頻率為7 200 幀/ s,曝光時間設置為(1/7 285 s),由于發動機轉速為1 200 r/min,因此每相鄰兩張圖像之間的時間間隔為曲軸轉角(crank angle,CA)1°。

1.2 試驗條件

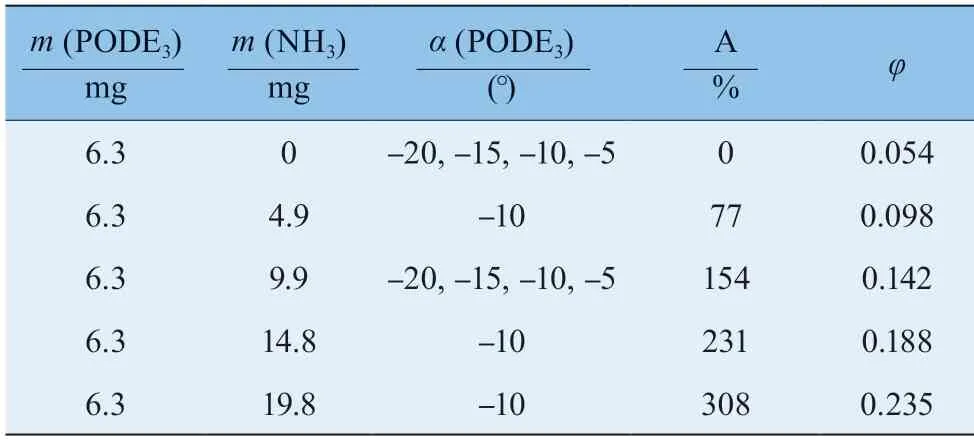

實驗中的具體條件參數如表2 中所示。試驗中PODE3噴射壓力恒定為p(PODE3)=80 MPa,噴射脈寬保持為Δt=400μs,PODE3噴射時刻α(PODE3) 分別為上止點后(after top dead center,ATDC)CA -20°、-15°、-10°、-5°;氨噴射壓力恒定p(NH3)=0.5 MPa,氨噴射時刻α(NH3)固定為ATDC CA -330°。經試驗標定,單次試驗中PODE3噴射質量m(PODE3)及氨噴射質量m(NH3) 如表 2 所示。試驗中保持m(PODE3)恒定,以所噴射的PODE3總熱值Q(PODE3)為基礎,分別計算出所噴射的氨的總熱值Q(NH3)(按低熱值計算)相對于Q(PODE3)的比例(A)。各試驗工況下的燃空當量比φ如表2 中所示。

表2 試驗條件具體參數

2 光學診斷圖像及分析

2.1 缸壓曲線和光學機燃燒圖像的對應關系

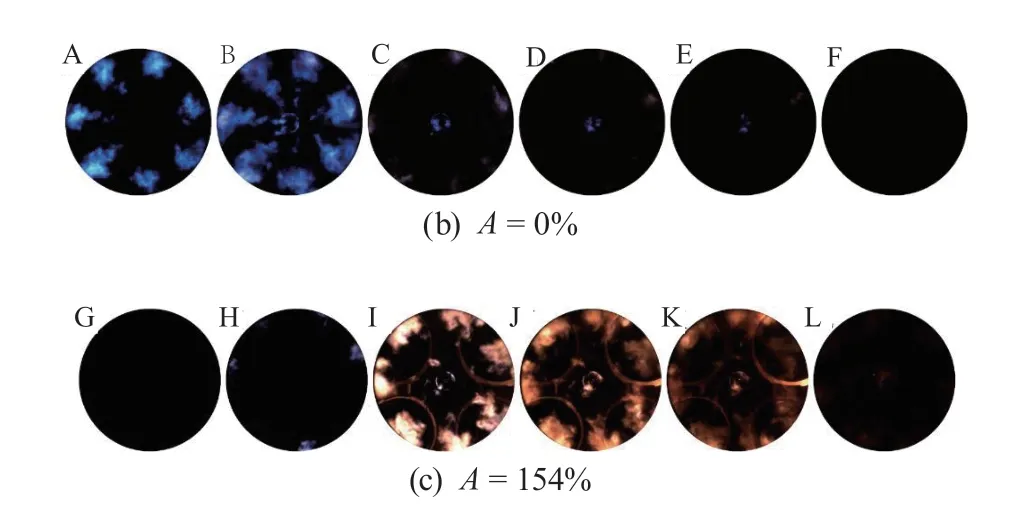

圖2 給出了PODE3噴射時刻為ATDC CA=-10°條件下,NH3能量占比A=0%、154%的缸壓曲線、放熱率曲線與光學機燃燒圖像的對應關系。圖中A~F點對應的曲軸轉角(以壓縮上止點為CA 0°)分別為CA=-4°、-3°、-1°,1°,4°以及12°。G~L圖像對應的曲軸轉角與A~F相同。其中A~F對應NH3能量占比A=0%工況,G~L對應NH3能量占比A=154%工況。

圖2 缸壓曲線和光學機燃燒圖像(α(PODE3) CA(ATDC)=-10 °)

在圖2b 中,圖像A 為NH3能量占比A=0%時的著火點圖像,從圖中可以看出存在7 個明顯的著火點,且集中在缸內外圍區域;圖像B 對應放熱率最高的點,其燃燒圖像中對應火焰面積最大;隨后圖像C、D、E的火焰面積急劇下降,火焰亮度也急劇下降,至圖像F時已基本觀察不到火焰圖像。在圖2c 中(NH3能量占比A=154%),至圖像H 時才出現著火點,這說明氨的加入增加了PODE3的著火落后期,且相較圖像A,圖像H 著火面積小,著火亮度低;圖像I 對應放熱率最高的點,此時火焰面積大,火焰亮度最強;圖像J、K的火焰面積與圖像I 相比沒有明顯區別,并且火焰位置和火焰形狀相差也不大,但是火焰亮度逐漸降低;至圖像L 時仍能觀察到些微亮度,這是因為氨的火焰傳播速度低,所以在小負荷及高氨比例下很難觀察到明顯的火焰傳播現象,并且氨的反應活性低,所以與PODE3相比燃燒持續期會大大加長。可見,從光學機燃燒過程圖像中不僅可以觀察到著火落后期,燃燒持續期的區別,還可以發現火焰圖像顏色的區別,PODE3的火焰顏色主要呈藍色,而加入氨后的火焰顏色主要呈橙黃色,這是因為氨燃燒產物NH2自由基的α光譜化學發光的顏色主要呈橙黃色[16]。由圖可知,PODE3燃燒的圖像中沒有發現有明顯碳煙生成,且少量的PODE3即可引燃大量的氨預混合氣使其發生明顯燃燒,因此利用PODE3作為氨雙燃料燃燒模式的引燃燃料具有良好的引燃特性。

2.2 光學機燃燒圖像分析

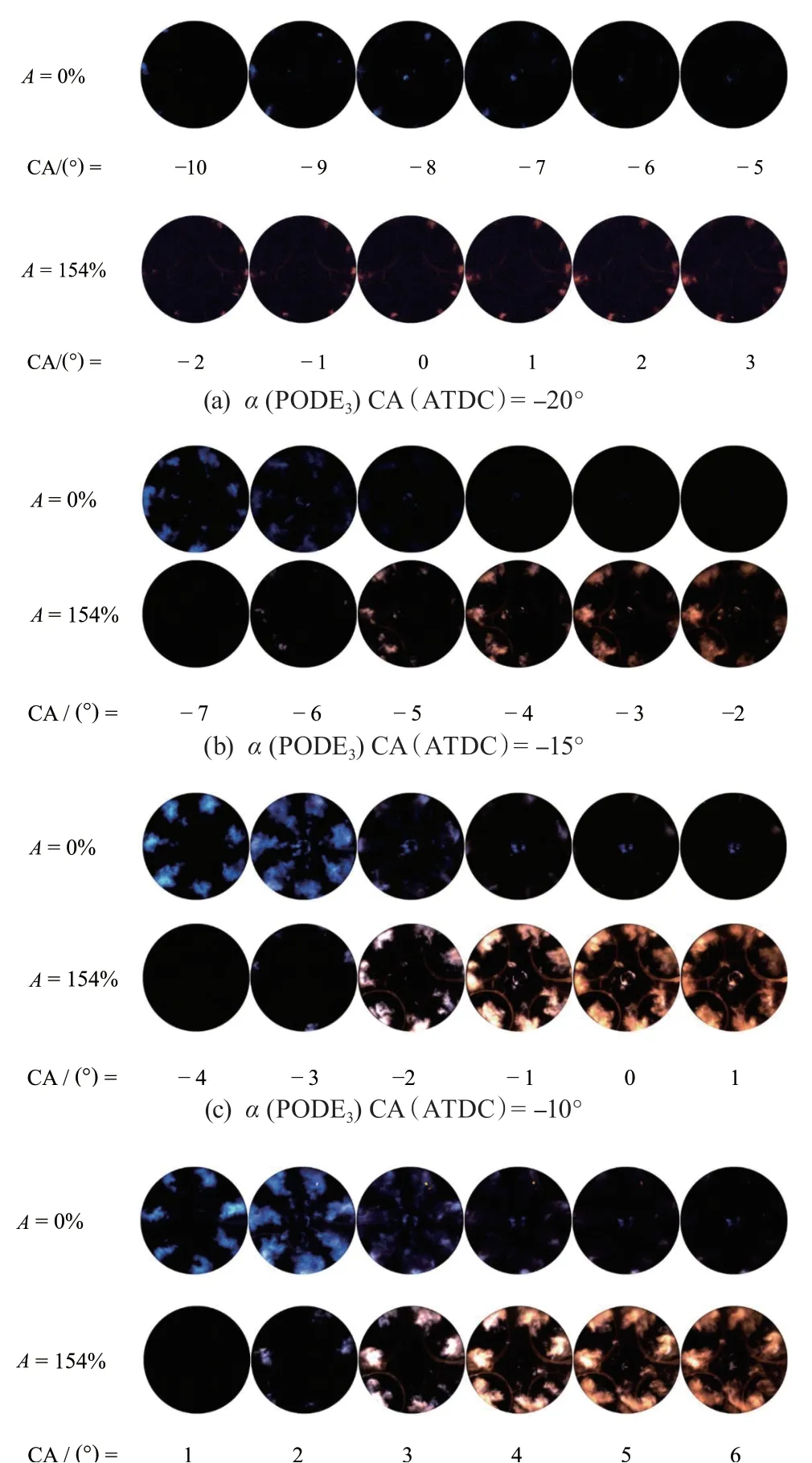

圖3 為不同PODE3 噴射時刻下NH3能量占比A=0%、154%的光學機燃燒過程圖像,除α(PODE3) CA=-20°以外,所有圖像增強倍數均相同。由于α(PODE3)CA=-20°時,增強相同倍數時火焰圖像太暗,因此該工況點的圖像增強倍數更高。從圖像中可以看出,當α(PODE3) CA=-20°時,圖像中只有少數分散的著火點,并未發生明顯的大面積燃燒;當α(PODE3) CA=-15°時,可以觀察到明顯的火焰燃燒圖像,但是著火點面積較小,燃燒面積也較小;當α(PODE3) CA=-10°時,著火圖像和燃燒圖像均得到明顯改善,當α(PODE3)CA=-5°時,著火圖像和燃燒圖像與α(PODE3) CA=-10°相比區別不明顯。這可能是因為隨著噴射角度更加靠近上止點,噴射時缸內溫度和壓力更高,所噴射的PODE3燃料在缸內擴散混合的時間更短,引燃燃料分布更加集中,著火時更加集中,且著火點面積更大,從而引燃氨的效果也更好。由結果可知,在所有的噴射時刻下,加氨工況與不加氨工況相比著火落后期和燃燒持續期均增加。

圖3 不同PODE3 噴射時刻下的光學機燃燒過程圖像

圖4 為不同氨能量占比下的光學機燃燒過程圖像,其中α(PODE3) CA=-10°。由圖可知,隨氨能量比例增加,出現燃燒相位的時刻逐漸滯后。當NH3能量占比A=77%時,首先出現火焰的圖像時刻雖然相同,但是著火面積明顯減少,火焰亮度也減少。綜合來看,A=77%時,火焰面積和火焰亮度最大,隨氨能量比例繼續增加,燃燒反而惡化,這說明在給定DI 噴射時刻的前提下,適當的氨能量比例可以優化燃燒相位、促進燃燒,即氨-PODE3的HCII 模式存在最佳氨-PODE3能量比。

圖4 不同氨能量占比下的光學機燃燒過程圖像((α(PODE3)CA(ATDC)=-10 °)

3 燃燒特性分析

3.1 缸壓、放熱率及指示平均壓力(IMEP)試驗結果

不同PODE3噴射時刻下,加氨與不加氨工況的缸壓曲線和放熱率曲線如圖 5a 所示,圖 5b 顯示了PODE3噴射時刻α(PODE3),CA(ATDC)=-10°下,不同氨能量比例(A)的試驗結果。

圖5 缸壓曲線和放熱率曲線

由圖 5a 可知,隨著PODE3噴射時刻靠近上止點,NH3能量占比為0%與154%條件下放熱率峰值均增加,缸內壓力峰值先增加后降低,說明噴射時刻對燃燒過程有重要影響;且噴射時刻相同時,154% NH3能量占比相較0% 條件下放熱率峰值降低,說明氨的加入抑制了PODE3的燃燒放熱過程。結合缸壓曲線與放熱率曲線可知,當α(PODE3) CA=-15°時及 NH3能量占比A=154%時,由于氨的抑制作用使得放熱過程整體更加靠近上止點,從而使得缸內峰值壓力高于NH3 能量占比為0%的工況。而當α(PODE3) CA=-5°時,由于氨的抑制作用使得原本更加靠近上止點的放熱過程遠離上止點,從而導致缸內峰值壓力降低。由于氨對引燃燃料的燃燒存在抑制作用,因此可以適當提前引燃燃料的噴射角度以加速燃燒。當α(PODE3) CA=-20°及 NH3能量占比A=0%時,放熱率曲線呈現單階段放熱的特點,而NH3的A=154%時則出現了2 階段放熱的特點,第1階段放熱的原因是PODE3自身燃燒放熱,由于此時活塞位置離上止點較遠,因此缸內溫度和壓力較低,PODE3燃燒放熱不足以引燃氨使其發生明顯燃燒;隨著活塞位置靠近上止點,缸內溫度和壓力升高,氨逐漸被引燃并發生燃燒,因此出現了第2 個放熱率峰值。

由圖 5b 可知,隨著氨能量占比增加,缸內壓力峰值與放熱率峰值均呈現先增后減的趨勢,說明適量的氨能量比例能促進燃燒的進行,而過量的氨能量比例反而會抑制燃燒的進行,這與圖 4 中光學機燃燒過程圖像的分析相符合,進一步說明在給定DI 噴射角度下氨-PODE3的HCII 模式存在最佳的能量比,燃料供給策略需要綜合優化。

圖6 顯示了不同PODE3噴射時刻以及不同氨能量占比下的指示平均壓力(indicated mean effective pressure,IMEP)試驗結果。由圖6a可見,隨著PODE3噴射時刻逐漸靠近上止點,NH3能量占比A=0%、154%工況下IMEP 均逐漸增加,且噴射時刻相同時,A=154%相較0%條件下IMEP 有明顯增加,特別是當α(PODE3) CA=-20°時,IMEP 發生了大幅度的增加。當α(PODE3) CA=-15°時,IMEP 增加276.5%,超過了氨的能量比例,而當α(PODE3) CA=-10°、-5°時,IMEP 分別增加了134.6%和111.8%,低于氨的能量比例。

圖6b 顯示了不同氨能量占比(A)的IMEP 試驗結果,由圖可見,隨A的增加,IMEP 也隨之增加,但是增幅逐漸減小,當A由77%增加到308%時,IMEP相對A=0%的增幅分別為79.0%,134.6%,190.1%及203.5%,只有A=77%時,IMEP 增幅大于氨能量比例,說明適當的氨能量比例不僅不會降低熱效率,反而有助于提高熱效率,與前文結論類似。

圖6 不同PODE3 噴射時刻及不同氨能量占比下的IMEP試驗結果

燃燒相位對IMEP 有顯著的作用。圖 7 為不同PODE3噴射時刻與不同NH3能量占比下的CA50 試驗結果。當α(PODE3) CA=-20°時,由于此時缸內溫度和壓力相較其他噴射時刻下更低,且較早的噴射時刻使得PODE3在缸內擴散混合得更加充分,導致適宜首先著火的區域活性下降,加之氨對PODE3著火和燃燒的抑制作用,因而顯著推遲了著火相位,加長了燃燒持續期,具體結果見圖 8a 所示,使得此時CA50 相較α(PODE3) CA=-15°時更加靠近上止點。當NH3能量占比A由0%提高到154%且當α(PODE3) CA=-20°時,CA50 由CA -8.1°變為 -1.3°,從而顯著提升了IMEP。當α(PODE3) CA=-15°、-10°、-5°時,CA50 均有約3°的推遲,因此,IMEP 均有所增加。

由圖 7b 可知,隨氨能量占比A增加,CA50 推遲的曲軸轉角不斷增加。因此,氨的加入會推遲燃燒相位,進而影響發動機的燃燒和做功過程。

圖7 不同PODE3 噴射時刻與不同NH3 能量占比下的CA50 試驗結果

3.2 著火落后期與燃燒持續期試驗結果

本文以CA10 作為著火點,以CA10-α(PODE3)作為著火落后期,以CA90-CA10 作為燃燒持續期,不同工況下的著火落后期與燃燒持續期試驗結果如圖 8 所示。由圖 8a 可知,在各種PODE3噴射時刻下,加入氨與不加氨工況相比著火落后期與燃燒持續期均增加,在α(PODE3) CA=-20°時,著火落后期延遲約4°,而其他噴射時刻下著火落后期均延遲約2°。隨著噴射時刻α(PODE3)從CA -20°延遲至-10°時,著火落后期與燃燒持續期逐漸降低,而在α(PODE3) CA=-10°、-5°時,著火落后期與燃燒持續期非常接近,原因可能是α(PODE3) CA=-10°時,雖然缸內的溫度和壓力較α(PODE3) CA=-5°時更低,但是引燃燃料混合的時間更長,混合更充分,從圖 5a 中也可以看出2 種工況下的放熱率曲線形狀除了燃燒相位上的差別外非常相似。由圖 8b 可知,隨氨能量占比A增加,著火落后期和燃燒持續期均增加,但是當A=77%時,著火落后期和燃燒持續期相比A=0%時增加不多,但繼續提高氨能量占比時,著火落后期和燃燒持續期增加顯著,這也是A=77%時IMEP 增幅基本與氨能量占比相同的原因之一。

圖8 著火落后期與燃燒持續期試驗結果

4 結論

本文通過光學發動機以及高速攝影對不同PODE3噴射時刻以及不同氨能量占比下的NH3-PODE3雙燃料發動機HCII 模式的燃燒特性進行了光學診斷研究,得到以下結論:

1)利用PODE3引燃氨不會有碳煙生成,且少量的PODE3即可引燃大量的氨預混合氣使其發生明顯燃燒,因此,利用PODE3作為引燃燃料具有良好的引燃特性;

2)由光學機燃燒過程圖像可知,加入氨后,缸內火焰圖像由以藍色為主變為以橙黃色為主,且隨著PODE3噴射時刻逐漸靠近上止點,火焰圖像面積和火焰亮度均增加。隨著氨能量占比增加,火焰圖像面積和火焰亮度先增加后降低;

3)隨著PODE3噴射時刻逐漸靠近上止點,放熱率峰值逐漸增加,缸內壓力峰值先增加后降低;對于相同的噴射時刻加氨工況與無氨工況相比,放熱率峰值降低。氨的加入會推遲燃燒相位;在固定直噴噴射時刻為CA -10°的工況中,隨著氨能量占比增加,放熱率峰值先增加后降低,說明NH3-PODE3的HCII 模式存在最佳的能量比。

4)由著火落后期與燃燒持續期試驗結果可知,隨PODE3噴射時刻逐漸靠近上止點,著火落后期與燃燒持續期先降低后幾乎不變。隨氨能量占比增加,著火落后期與燃燒持續期均增加。