多家庭團體治療對康復期雙相情感障礙患者社會功能的影響

張蓉,顧麗琴,吳奕珉

(贛州市第三人民醫院,江西 贛州 341000)

雙相情感障礙(bipolar affective disorder,BD)是臨床常見的精神疾病。BD 患者在急性期通過接受相關治療雖可緩解抑郁、躁狂癥狀,但康復期仍存認知功能、執行力等損害,對社會功能有一定影響[1]。且相關報道指出,康復期BD 患者多伴有較強烈的病恥感,自我評價較低,容易出現自我不和諧等情況,從而增加了疾病的復發風險[2-3]。近年來,家庭支持在BD 患者疾病控制中的作用日益被重視。相關研究表明,良好的家庭功能有利于BD 患者積極回歸社會[4]。多家庭團體治療是一種新型團體治療方式。該方式可使家庭成員從他人家庭中感受到自己,并獲取有效支持。且多家庭交流有助于緩解患者的焦慮、自卑等情緒,減輕病恥感,從而增強治療信心,提高整體干預效果[5-6]。鑒于此,本研究旨在探討多家庭團體治療對康復期BD患者社會功能及生活質量的影響。現將結果報道如下。

1 對象與方法

1.1 對象選取2021 年2-8 月收治于贛州市第三人民醫院的BD 患者作為研究對象。納入標準:①符合BD相關診斷標準[7];②病情處于康復期的住院患者,無畸形躁狂、抑郁等癥狀,情緒穩定;③年齡≥18 歲;④認知功能及智力正常,可正常交流,能配合完成隨訪。排除標準:①合并其他精神系統疾病者;合并嚴重器質性疾病、急慢性感染性疾病或嚴重心腦血管疾病者;②哺乳期或妊娠期患者。研究經我院醫學倫理委員會批準(20201225)。最終納入患者83 例。根據患者入院日期的單雙號進行分組,單號入院者入組對照組,雙號入院者入組觀察組。最終納入對照組患者42例,觀察組患者41 例。對照組患者年齡22~53歲,病程1~12年;觀察組患者年齡23~55歲,病程1~12年,兩組患者一般資料比較,差異均無統計學意義,具有可比性。詳見表1。

表1 兩組患者一般資料比較 [n(%)]

1.2 方法

1.2.1 干預方法

1.2.1.1 對照組給予常規康復治療,包括向患者及家屬宣教疾病相關知識,詳細講解藥物的使用方法、不良反應等,強調遵醫囑用藥的重要性。患者出院后,責任護士對其進行電話隨訪,了解患者的疾病控制情況,并提醒其及時復查等。

1.2.1.2 觀察組在常規康復治療的基礎上,采用多家庭團體治療。一組家庭治療針對4~6 個患者家庭,由1名治療師(具備醫師資質)及3名護士共同管理;每個家庭由患者及其1~2 名主要照顧者共同參與。具體干預分2 個階段進行。①密集干預階段:于患者住院期間實施。該階段以“重建患者內心穩定與安全感”為治療目標,在了解患者家庭情況的基礎上,與其家屬建立治療聯盟,協同家屬幫助患者更好地接納自我。同時,通過與患者單獨溝通,明確其在家庭中的感受,協助其整合家庭功能,展開共情與動力性解釋。干預者需對患者家庭成員進行疾病相關知識的宣教,使其了解BD發作時的癥狀、誘發因素、預防方法等,并囑家屬督促患者遵醫囑進行規范的藥物治療,并進行癥狀監控。干預過程中,需了解家庭對患者疾病的態度,使家庭成員了解疾病的危害性,并告知其如何應對患者可能出現的攻擊、自傷等危機事件。干預過程中,通過邀請既往治療效果較好的家庭分享治療經驗,以提高患者及其家庭的治療信心;并通過互助小組討論,加強各家庭間的交流,共同學習探討相關社會技能。該階段干預2 次/周,90 min/次。②鞏固階段:于患者出院當天及出院后實施。出院時,對患者及其家屬布置家庭作業,囑同日出院的患者家庭之間進行家庭角色互換,如出院后組織家庭活動、通過微信及電話交流等,共同完成階段治療目標,提高家庭功能。患者出院后,治療師及護士定期進行1 次/月電話隨訪,以了解患者居家疾病控制情況,及家庭作業完成情況,同時針對性布置新的家庭作業。隨訪過程中,繼續加強藥物治療、疾病知識等健康宣教,使患者及家屬認識到疾病需長期控制的重要性。此外,干預者需評估患者家庭功能,通過與家屬單獨交流、強調家庭互助對患者疾病康復的重要性等,鼓勵家庭成員包容、關愛患者,幫助患者建立良好的生活作息及保持樂觀情緒。該階段共干預2次,1次/月,90 min/次。

1.2.2 評價指標

1.2.2.1 患者社會功能采用個人和社會表現量表(Personal and Social Performance Scale,PSP)評估兩組患者的社會功能。PSP 為他評量表,由意大利生物統計學家Mo-rosini 等于2000 年根據《精神障礙診斷與統計手冊》第Ⅳ版(DSM-Ⅳ)的“社會和職業功能評估量表”編制而成[8]。PSP 包括擾亂與攻擊行為、個人關系和社會關系、自我照料、對社會有益的活動4 個領域,總分100分,得分越高提示社會功能越好。相關報道顯示,該量表的Cronbach’sα系數為0.814,重測信度為0.890,內容效度為0.910[8]。

1.2.2.2 患者服藥依從性采用Morisky 用藥依從性問卷[9]對兩組患者進行評估。該問卷共8 個條目。其中1~7 條目根據回答“是”“否”分別計0、1分,第5 條目為反向計分條目,第8 條目根據記住用藥的時間頻率分別計1、0.75、0.5、0.25和0分。問卷總分8分;得分<6 分為服藥依從性差、6~7 分為依從性中等,得分8分為依從性良好。總依從率=(依從性中等患者例數+依從性良好患者例數)/總例數×100%。

1.2.2.3 患者生活質量采用健康狀況調查簡表(36-Item Short From Health Survey,SF-36)[9]評估兩組患者的生活質量。SF-36是在Stewartse1988年研制的“醫療結局研究量表”基礎上發展而來。1991年,浙江大學醫學院社會醫學教研室對該量表進行了漢化。SF-36包括8 個維度:總體健康、活力、日常活動功能、心理健康、軀體功能、身體疼痛、日常精神活動、社會活動功能,共36 個條目,各條目均采用Likert 5 級計分,量表總分100分,得分越高提示生活質量越好。該量表的Cronbach’s α 系數為0.926,重測信度為0.951,內容效度為0.763[10]。

1.2.3 資料收集方法研究者于患者治療前向其發放PSP 及SF-36 量表,并于患者出院后2 個月向其發放PSP、SF-36及Morisky用藥依從性問卷。所有問卷均由患者自行填寫,對于不能獨立填寫者,由醫護人員根據患者表述代替其填寫。所有評估問卷均當場發放,填寫結束后當場收回。2 次調查均發放問卷83份,全部收回,且均為有效問卷,有效回收率為100%。

1.2.4 統計學方法采用SPSS 23.0 軟件對數據進行統計學處理。符合正態分布的計量資料以均數±標準差表示,組間比較采用t檢驗;計數資料用頻數、構成比表示,組間比較采用卡方檢驗;以P<0.05 視為差異有統計學意義。

2 結果

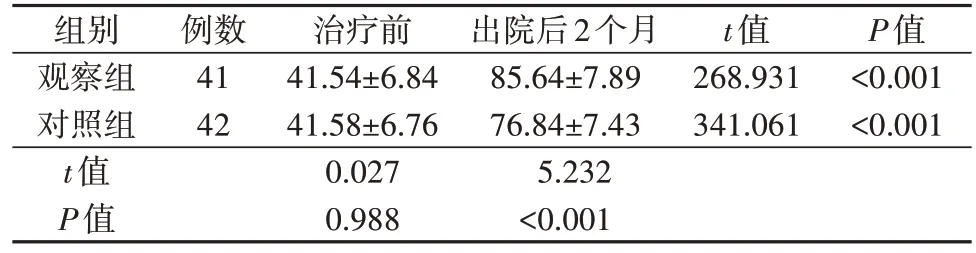

2.1 兩組患者社會功能比較出院2 個月時,兩組患者的PSP評分均高于治療前,且觀察組高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表2。

表2 兩組患者社會功能評分比較(分,)

表2 兩組患者社會功能評分比較(分,)

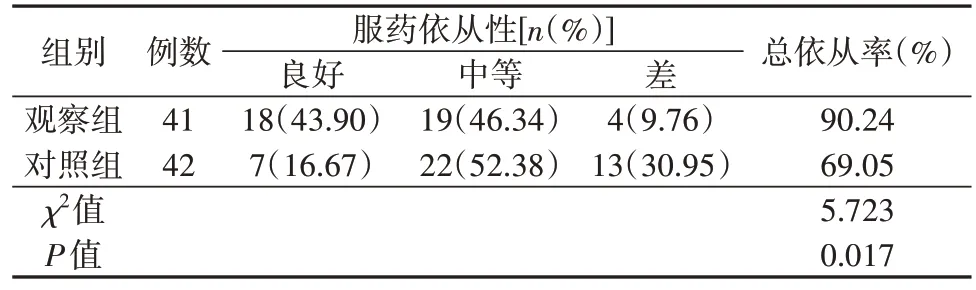

2.2 兩組患者服藥依從性比較結果顯示,出院2 個月時,觀察組患者的服藥依從性高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者服藥依從性比較

2.3 兩組患者生活質量比較結果顯示,兩組患者出院后2個月SF-36各方面評分均高于治療前,且觀察組高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組患者生活質量比較 (分,)

表4 兩組患者生活質量比較 (分,)

注:①與同組治療前比較,P<0.05

3 討論

3.1 針對BD 患者開展多家庭治療的必要性及可行性近年來,隨著人們生活壓力的增加,BD 的發生率逐年升高,且有報道顯示,BD終身患病率約為2.4%[11]。目前,BD仍以藥物治療為主。但藥物對疾病僅有控制作用,尚無法根治消除。針對BD患者的常規康復護理指導,主要強調藥物使用方法、疾病相關知識等,雖可在一定程度上提高患者對疾病的認知及治療依從性,但多忽略了患者家庭功能的重要性,整體干預效果有限[12]。家庭作為精神疾病患者重要的精神支柱與物質依靠,在患者康復過程中發揮著重要作用。良好的家庭功能有利于改善患者預后[13-14]。多家庭團體治療有別于傳統心理干預,可開展多家庭交流,使患者或家屬從他人家庭中看到自己,了解自身“功能紊亂”等情況,并自主學習應對危機事件的方法、獲取有效支持,從而增強治療信心[15]。同時,家庭治療還可使患者及家屬明確自身的無意識觀念,并進行心理分析,有利于糾正家庭的錯誤認知及恢復自知力,進而促使疾病康復[16]。

3.2 多家庭治療對BD患者的干預效果

3.2.1 有利于改善患者的社會功能表3 顯示,干預后,觀察組患者的各項社會功能評分均高于對照組(P<0.05)。多家庭團體治療要求患者的家庭成員共同參與,在了解其家庭情況的基礎上與家屬建立治療聯盟。該模式可有效激發家庭在患者治療中的作用,通過提高家庭成員對疾病及治療的認知、加強居家疾病監控、整合家庭功能、促進家庭成員間溝通等措施,充分調動了患者家屬參與患者疾病管理的積極性,并能協助患者更好地接納自我。干預過程中,通過邀請取得較好治療效果的家庭分享治療經驗,有效提高了患者及其家庭成員的治療信心,有利于患者積極面對疾病與治療[17]。此外,鞏固干預階段,通過布置家庭作業,要求家庭成員協同完成,進一步完善了家庭功能,使患者感受到來自家人的包容、關愛和溫暖,從而增強了回歸社會的信心,能夠更加樂觀地對待治療。

3.2.2 有助于提升患者服藥依從性表3 顯示,干預后觀察組患者的服藥依從性為90.24%,高于對照組的69.05%(P<0.05)。這與趙世苗等[18]研究結果類似,提示調動患者家庭積極性對提升其服藥依從性、促進疾病轉歸有積極意義。其原因在于,多家庭團體治療可通過疾病宣教提高患者及家屬對疾病相關知識及規律用藥重要性的認知,且可使家屬起到疾病觀察和監督鼓勵作用,幫助患者養成按時用藥習慣,從而提高服藥依從性[19]。

3.2.3 有利于提高患者的生活質量表3 顯示,干預后觀察組患者SF-36 各維度評分均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);說明多家庭團體治療可改善BD 患者的生活質量。卓愷明等[20]的研究也表明,對BD 患者采取多團體家庭治療有利于提升患者生活質量,且可在一定程度上預防疾病復發。究其原因,多家庭團體治療可通過明確患者的家庭情況,提高其整體家庭功能,促使家庭成員參與患者的疾病控制,起到監督、督促作用,且可使患者感受到更多來自家人的關心、支持,從而促進其保持樂觀心態面對治療,達到更好控制病情、改善生活質量的效果。

3.3 針對康復期BD 患者開展多家庭治療可能存在的問題及對策本研究在針對康復期BD 患者實施多家庭團體治療期間也發現一些問題,如部分家庭可能會出現退出、放棄等情況,從而影響整體干預效果。在后續實施過程中,需注重加強對家庭成員的相關宣教,包括疾病相關知識、團體治療的意義和重要性等,同時可增加相應的考核制度,確保家庭成員完全掌握相關內容后再實施治療,以保障整體治療效果。同時,對于有退出想法的家庭,應及時了解其退出的原因,并引導其積極參與;并通過定期分享干預成果等措施提高家庭成員信心,確保其有效參與。在活動期間,還需了解患者及其家屬相關隱私內容,不隨意談論其不愿意公開的信息,同時嚴格管理患者及其家庭相關檔案,做好隱私保護等。

4 小結

康復期BD 患者的心理調節及規范用藥是減少或避免疾病復發、促進患者康復不容忽視的環節。多家庭團體治療在專業醫護人員引導下,通過知識宣教、互動溝通、經驗分享等,可有效提升患者的家庭功能,調動家庭成員參與患者疾病管理的責任心和積極性,進而可更好地穩定康復期BD 患者病情、提高其生活質量、促進社會功能恢復。