鄉(xiāng)村振興視域下現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展路徑研究

——以巴中市平昌縣為例

陳明佳 向小清

(長(zhǎng)江師范學(xué)院,重慶 涪陵 408000)

1.引言

十九大報(bào)告將解決好“三農(nóng)”問(wèn)題作為全黨工作的重中之重,并提出實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,助推現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。在“脫貧攻堅(jiān)”過(guò)程中,鄉(xiāng)村治理體系和治理能力的現(xiàn)代化,促進(jìn)了貧困地區(qū)發(fā)展,為當(dāng)?shù)厝嗣窠鉀Q了貧困難題。然而當(dāng)前,部分地區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)仍較薄弱,部分脫貧人口仍存在著返貧風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接是防止脫貧戶(hù)返貧的必然舉措。

農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與鄉(xiāng)村振興發(fā)展相輔相成,其主要被定義為生產(chǎn)條件現(xiàn)代化、生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)代化、經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)代化、集約化、可持續(xù)化、商品化、專(zhuān)業(yè)化、社會(huì)化,標(biāo)準(zhǔn)化、信息化等方面。羅明指出通過(guò)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與服務(wù)業(yè)耦合發(fā)展的路徑,延伸現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)業(yè)的覆蓋范圍;白同豪等運(yùn)用實(shí)例及路徑分析法研究了商河縣的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,提出充分發(fā)揮現(xiàn)代及農(nóng)村特有鄉(xiāng)土文化優(yōu)勢(shì),更好地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,推動(dòng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程;陳麗樺等圍繞破解現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的短板與瓶頸,提出了實(shí)施百億特色產(chǎn)業(yè)培育、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集聚發(fā)展、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)品牌提升、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)融合發(fā)展、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新、農(nóng)民全面發(fā)展 6 大行動(dòng),探求樹(shù)立南方丘陵山區(qū)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范樣板的路徑。

自2020年我國(guó)實(shí)現(xiàn)全面脫貧以來(lái),防止返貧脫貧又成為鄉(xiāng)村振興任務(wù)的一大重點(diǎn)。我們主要以巴中市平昌縣為例,通過(guò)探討影響現(xiàn)代農(nóng)業(yè)種植科學(xué)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展的影響因素,找到如何進(jìn)行科學(xué)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展路徑,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興。

2.巴中市平昌縣農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及成就

2.1 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件

巴中市平昌縣位于四川盆地外圍大巴山區(qū)域,屬亞熱帶季風(fēng)性濕潤(rùn)氣候,氣候溫和,雨量充沛,通常夏多冬少;年平均氣溫約為16.8℃,年平均日照時(shí)數(shù)1366小時(shí),多云霧,風(fēng)速小,冬春略旱,夏秋偏澇。平昌縣境內(nèi)流域面積廣達(dá)2229.12平方公里,河流落差大,蘊(yùn)藏豐富水能;縣境土壤以紫泥土為主,田多于土,宜種度廣,肥力中等,但一般有機(jī)質(zhì)含量少,氮質(zhì),磷缺,鉀富。

2.2 發(fā)展現(xiàn)狀及成就

巴中市平昌縣第一產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)逐漸增高。2019年,平昌縣地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)182.68億元,增長(zhǎng)6.4%,第一產(chǎn)業(yè)增加值為30.12億元,增長(zhǎng)2.4%,約占總產(chǎn)值的17%。農(nóng)村居民人均可支配收入為13170元,增長(zhǎng)10.3%。

平昌縣作為川陜蘇區(qū)革命老區(qū)縣、全省首批擴(kuò)權(quán)強(qiáng)縣試點(diǎn)縣和百萬(wàn)人口大縣,對(duì)于發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)具有勞動(dòng)力充足、政策支持、生產(chǎn)條件適宜等優(yōu)勢(shì)。在發(fā)展糧食產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上,通過(guò)發(fā)展特色農(nóng)業(yè)實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng),是防止返貧脫貧的重要路徑。

平昌縣農(nóng)業(yè)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)以青花椒與茶產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)。在平昌縣發(fā)展優(yōu)勢(shì)下,“平昌青花椒”成為一方品牌,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈已構(gòu)建完成,青花椒產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng),助力農(nóng)民增收,減少返貧脫貧現(xiàn)象;經(jīng)多年發(fā)展,該縣茶產(chǎn)業(yè)面積擴(kuò)展到20余萬(wàn)畝,涉益15個(gè)鎮(zhèn)85個(gè)村(居),擁有種茶專(zhuān)業(yè)合作社93個(gè)、茶葉加工廠26個(gè),2021年總產(chǎn)值達(dá)6.5億元。目前,平昌縣成功創(chuàng)建省級(jí)茶葉科技示范園區(qū),獲評(píng)“全國(guó)十大魅力茶鄉(xiāng)”。”

2.3 平昌縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

平昌縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)平昌縣近年來(lái)農(nóng)業(yè)發(fā)展主要具有以下特征:1、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng),農(nóng)民收入水平提高。近15年來(lái)平昌縣占巴中市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的20%左右,總體上呈現(xiàn)出波浪式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年,平昌縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值257600萬(wàn)元,比去年增加10800萬(wàn)元,年均增長(zhǎng) 4%,占巴中市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的比重為20%;2019年,鄉(xiāng)村居民人均可支配收入增長(zhǎng)達(dá)10.3%。2、農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展,基礎(chǔ)糧食產(chǎn)量遞增。“平昌青花椒”、平昌“巴靈茶”作為平昌縣特色產(chǎn)業(yè)標(biāo)志,為平昌縣農(nóng)業(yè)發(fā)展帶來(lái)巨大經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。3、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件現(xiàn)代化,生產(chǎn)資源配置優(yōu)化。平昌縣高低海拔相對(duì)高差500米,農(nóng)耕地多在海拔700左右,相當(dāng)于山腳高度。地表形態(tài)為高丘地貌長(zhǎng)條形,耕地地勢(shì)較為平坦。響應(yīng)綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展號(hào)召,平昌縣合理分配農(nóng)業(yè)生產(chǎn)材料,減少了化肥、農(nóng)藥以及農(nóng)用薄膜的使用。4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化水平提高,基礎(chǔ)設(shè)施加強(qiáng)。近年來(lái),平昌縣大力推廣農(nóng)業(yè)機(jī)械,扶助農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力整體上保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年,平昌縣農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力年均增長(zhǎng)2%。

2.4 平昌縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)

一是產(chǎn)業(yè)化發(fā)展基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)。平昌縣具有發(fā)展農(nóng)業(yè)良好的自然與人文因素。雨熱同期,日照、水源充足,土壤氮質(zhì)富鉀,肥力相和,適合農(nóng)作物生長(zhǎng);鄉(xiāng)村人口67.58萬(wàn)人,占平昌中人口的73.66%,人口稠密,勞動(dòng)力充足。二是政策優(yōu)勢(shì)。平昌縣具有獨(dú)特的地理位置以及歷史意義。平昌縣位于四川東北部,茲臨四方。東接萬(wàn)源、宣漢,南抵達(dá)州、渠縣,西比營(yíng)山、儀隴,北連通江、巴州,在地理上起到了溝通四方的作用;平昌也是川陜蘇區(qū)革命老區(qū)縣、四川省首批擴(kuò)權(quán)強(qiáng)縣試點(diǎn)縣,在政策上享有傾斜。目前,平昌縣已經(jīng)開(kāi)始農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃,著手建立產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

2.5 發(fā)展存在的問(wèn)題

目前平昌縣農(nóng)業(yè)發(fā)展位居巴中市前列,但對(duì)于鄉(xiāng)村振興支持下的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展仍有一定距離。例如,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度下降。近三年來(lái),平昌縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)值雖呈上升趨勢(shì),但增速有所下降,由原有的8%降低至4%;土地肥力中等,缺磷,對(duì)于部分農(nóng)作物的選育存在限制,因此需要肥力補(bǔ)充;農(nóng)民生產(chǎn)素質(zhì)不高,缺乏系統(tǒng)的農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)培訓(xùn),且農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng),部分品牌知名度多集中在本地;缺乏農(nóng)民持續(xù)增收的長(zhǎng)效機(jī)制等。

3.關(guān)于種植科學(xué)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化的描述性分析

3.1 指標(biāo)選取

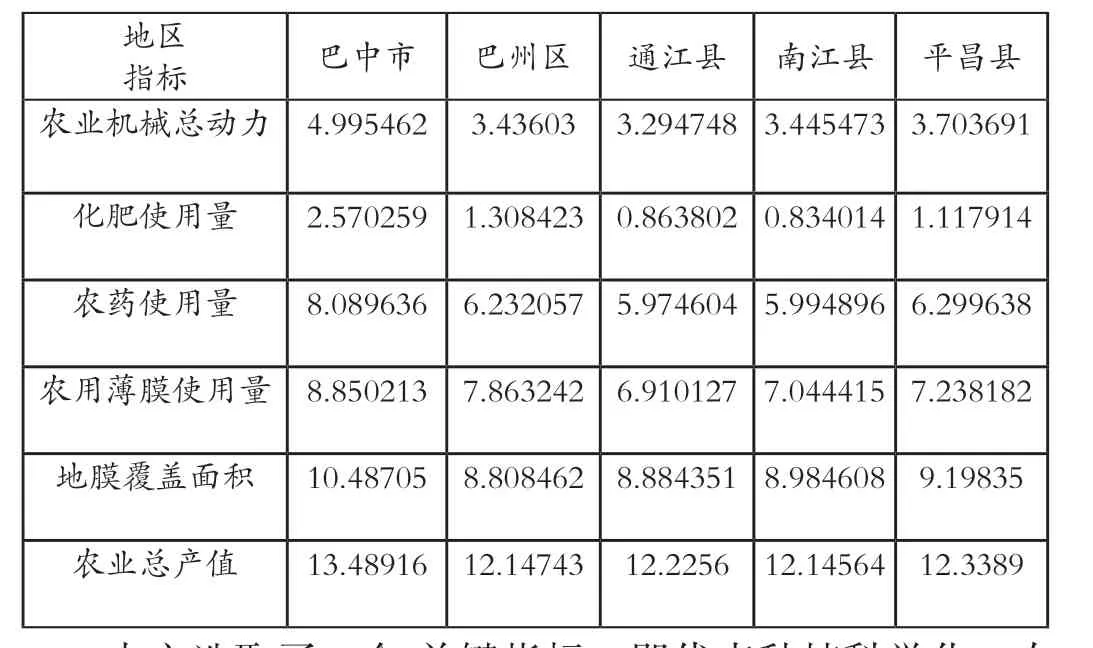

本文選取了7個(gè) 關(guān)鍵指標(biāo),即代表種植科學(xué)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化的農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值、耕地面積、化肥施用量、農(nóng)藥使用量、農(nóng)用薄膜使用量、地膜覆蓋面積、農(nóng)用機(jī)械總瓦利。本文主要選取了2005-2020年間巴中市各區(qū)縣以上指標(biāo)的數(shù)據(jù),考慮到每項(xiàng)數(shù)值之間的差異性,對(duì)以上指標(biāo)平均值進(jìn)行對(duì)數(shù)化得到表1,用以評(píng)判巴中市各區(qū)縣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化生產(chǎn)條件發(fā)展,并建立折線圖進(jìn)行直觀對(duì)比,呈現(xiàn)出巴中市各區(qū)縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化指標(biāo)的總體情況走勢(shì),借此分析巴中市平昌縣在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件方面的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)。

表1 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件現(xiàn)代化評(píng)價(jià)指標(biāo)均數(shù)對(duì)數(shù)化

3.2 分析方法。

3.2.1 回歸分析。用化肥施用量、農(nóng)藥使用量、農(nóng)用薄膜使用量、地膜覆蓋面積、農(nóng)用機(jī)械總瓦利測(cè)試各自對(duì)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的貢獻(xiàn)度。通過(guò)分析,化肥施用量和農(nóng)藥施用量對(duì)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的影響不明顯,相關(guān)系數(shù)出現(xiàn)負(fù)值。

3.2.2 均值分析法。通過(guò)巴中市各個(gè)區(qū)縣關(guān)于關(guān)鍵指標(biāo)的均值,發(fā)現(xiàn)巴中市平昌縣在4個(gè)區(qū)縣之中農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值方面居于首位。結(jié)合回歸分析結(jié)果判斷,這主要得益于平昌縣在農(nóng)業(yè)機(jī)械使用及農(nóng)用薄膜等種植工具的合理投入。如圖1,可以明顯看出,平昌縣這幾個(gè)方面都存在優(yōu)勢(shì),但均未超過(guò)巴中市均值,說(shuō)明其現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展仍存在較大空間。

圖1 巴中市各區(qū)縣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化生產(chǎn)條件發(fā)展對(duì)比

3.3 結(jié)果分析

綜上所述,平昌縣農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值均值高于巴中市其他區(qū)縣農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的平均值,其他指標(biāo)均值也同樣高于其他區(qū)縣。相比于巴中市其他區(qū)縣,平昌縣的農(nóng)業(yè)發(fā)展水平居于較為領(lǐng)先的地位,但仍不及巴中市發(fā)展的平均水平。又通過(guò)對(duì)影響農(nóng)業(yè)種植科學(xué)化的部分因素進(jìn)行回歸性分析,得出其相關(guān)性分析結(jié)論為,農(nóng)藥使用量以及化肥施用量雖然呈現(xiàn)年度遞增模式,但對(duì)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)量的貢獻(xiàn)不大,在2014年甚至呈現(xiàn)了較為明顯的負(fù)相關(guān)關(guān)系,間接性說(shuō)明化肥量施用過(guò)度甚至可能對(duì)農(nóng)作物生長(zhǎng)產(chǎn)生負(fù)面影響。這體現(xiàn)出,雖然平昌縣的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者在種植科學(xué)化方面具有一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì),但技術(shù)強(qiáng)化不夠深入,沒(méi)有構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)的合理種植體系,仍存在較大改進(jìn)空間;其次,在農(nóng)業(yè)機(jī)械化方面,農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力指標(biāo)能在一定程度上說(shuō)明,與巴中市其他區(qū)縣相比,平昌縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度較高,影響其農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的增長(zhǎng)。農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力主要消耗于農(nóng)用運(yùn)輸車(chē)、農(nóng)用大中型拖拉機(jī)、農(nóng)業(yè)小型及手扶拖拉機(jī)、農(nóng)業(yè)排灌動(dòng)力機(jī)械、大中型機(jī)引農(nóng)具等。因此,巴中市平昌縣可以適當(dāng)加大力度引進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械等,以此來(lái)刺激農(nóng)業(yè)生產(chǎn),提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值。

4.結(jié)論與建議

本文從種植科學(xué)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化兩方面探討農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化條件,確定了化肥施用量、農(nóng)藥使用量、農(nóng)用機(jī)械總瓦利等各評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的貢獻(xiàn),并對(duì)巴中市平昌縣的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及條件進(jìn)行了分析。研究結(jié)果表明,巴中市平昌縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展整體水平高于巴中市其他區(qū)縣,但仍存在較大發(fā)展空間。對(duì)此, 本文從地緣特征、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、發(fā)展主體、發(fā)展品牌四方面提出平昌縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)可實(shí)施的發(fā)展路徑。

4.1 注重地緣特征

4.1.1 種植資源合理配置,堅(jiān)持科學(xué)生態(tài)種植。農(nóng)業(yè)的健康發(fā)展得益于各種資源的合理配置,既要堅(jiān)持產(chǎn)量第一原則,又要秉持資源的合理使用,堅(jiān)持以最小的投入比實(shí)現(xiàn)最大化生產(chǎn),以便順利推進(jìn)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的發(fā)展。此外,要關(guān)注“重量不重質(zhì)”對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的“拖后腿”現(xiàn)象。只有高質(zhì)量的農(nóng)產(chǎn)品才能承受住市場(chǎng)檢驗(yàn),創(chuàng)造可持續(xù)的收入機(jī)制。如合理使用化肥,農(nóng)藥及塑料薄膜。因地制宜,結(jié)合當(dāng)?shù)氐孛病⑼临|(zhì)以及氣候條件等,從化肥施用品類(lèi)、施用量以及塑料薄膜的使用時(shí)長(zhǎng)去考慮,以綠色生產(chǎn)為目的,通過(guò)科學(xué)的方法構(gòu)建出適宜本地的科學(xué)化種植體系。

4.1.2 加強(qiáng)水利化建設(shè),提高境域水資源利用。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與水資源密切相關(guān),可以從兩方面發(fā)揮作用。一是結(jié)合地形,通過(guò)科學(xué)的管道規(guī)劃或水渠建設(shè),引流入田進(jìn)行灌溉;二是在耕地周?chē)ㄔ煨⌒退?chē),利用境域豐富水能,在合理繪畫(huà)耕地畦溝的基礎(chǔ)上,實(shí)施自主灌溉。

4.2 強(qiáng)化技術(shù)優(yōu)勢(shì)

4.2.1 提高專(zhuān)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化程度。以集約化生產(chǎn)方式代替粗放型的生產(chǎn)方式是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的大趨所勢(shì),打造專(zhuān)業(yè)化分工明顯,機(jī)械規(guī)模生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)有益于農(nóng)業(yè)量與質(zhì)的雙重提升。但平昌縣受限于地形原因,耕地大多分布不均,難以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)意義上的集約化生產(chǎn)。針對(duì)現(xiàn)狀具體問(wèn)題具體分析,可根據(jù)海拔對(duì)耕地進(jìn)行劃分,再以戶(hù)進(jìn)行劃分,打造“分片式”集中化生產(chǎn),由點(diǎn)連成線,再連成片。

4.2.2 大力發(fā)展機(jī)械化農(nóng)業(yè),提高農(nóng)機(jī)科技創(chuàng)新能力。以機(jī)械代替人工,縮減人工成本,減少支出,轉(zhuǎn)移資金使用的流向,購(gòu)買(mǎi)機(jī)械設(shè)備,加大力度刺激生產(chǎn)。但普通機(jī)械難以在平昌縣實(shí)現(xiàn)普惠,因此還需當(dāng)?shù)丶訌?qiáng)新型農(nóng)機(jī)建設(shè)。

4.3 發(fā)展主體力量

4.3.1 提高農(nóng)民文化素養(yǎng),以文“養(yǎng)”地。培育新型職業(yè)農(nóng)民,重點(diǎn)培育農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)種植大戶(hù),包括家庭農(nóng)園、農(nóng)業(yè)合作社和當(dāng)?shù)胤N植龍頭企業(yè)等經(jīng)營(yíng)主體的骨干農(nóng)民,通過(guò)教育培訓(xùn)、技術(shù)支撐、統(tǒng)一管理等制度,利用現(xiàn)代化手段開(kāi)展在線教育培訓(xùn)、技術(shù)咨詢(xún)和全程跟蹤管理考核,從理論到實(shí)踐,手把手教會(huì)從田間地頭到面向市場(chǎng)全過(guò)程,培養(yǎng)其持續(xù)經(jīng)濟(jì)能力。

4.3.2 引進(jìn)機(jī)械化建設(shè)相關(guān)人才,完善農(nóng)業(yè)自主創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,促進(jìn)平昌縣農(nóng)業(yè)主體增強(qiáng)自主發(fā)展意識(shí),鼓勵(lì)當(dāng)?shù)匕l(fā)展適合的“特色農(nóng)機(jī)”。

4.4 發(fā)展特色品牌

主打優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),打造特色名牌。以當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品為基礎(chǔ),投入宣傳費(fèi)用,建立特色名牌,打響知名度,增加農(nóng)產(chǎn)品及相關(guān)的附加品的銷(xiāo)售渠道。訂單的增加,能夠帶動(dòng)當(dāng)?shù)毓ぷ魅藛T的生產(chǎn)積極性,更加全身性地投入生產(chǎn),此外,通過(guò)消費(fèi)刺激生產(chǎn),擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)線發(fā)育、成長(zhǎng)的,將當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)完全發(fā)揮。