科幻影片:在虛構與現實之間

文/果昊涵

縱觀浩瀚宇宙,諸多星辰閃耀,地球本是滄海一粟,卻在漫天星河中綻放出了生命的花朵。從人造地球衛星到深空探測器,從登上月球到馳騁星際空間,人類從未停下向黑暗宇宙探尋的腳步,這也幫助很多文學創作者、影視工作者“激活”思想之海。他們汲取科學養分,暢想未來的航天事業,使得電影中出現了諸多令人難忘的航天元素。你都記得哪些難忘的瞬間?這些航天元素背后又有哪些航天知識呢?讓我們細細回味。

月背的“黑匣子”和“嫦娥四號”

電影《2001:太空漫游》中,航天員們在月球背面發現了一個有著完美比例且發射電磁波的黑匣子,或許潛藏著有關人類來源的秘密。雖然這個黑匣子并未在現實的月球上發現,但該電影對月球背面的暢想足以令觀影者難忘。

數千年來,中國先民根據月球正面月海的形狀,創造出了嫦娥、玉兔等神話傳說,而月球背面長期是未解之謎。

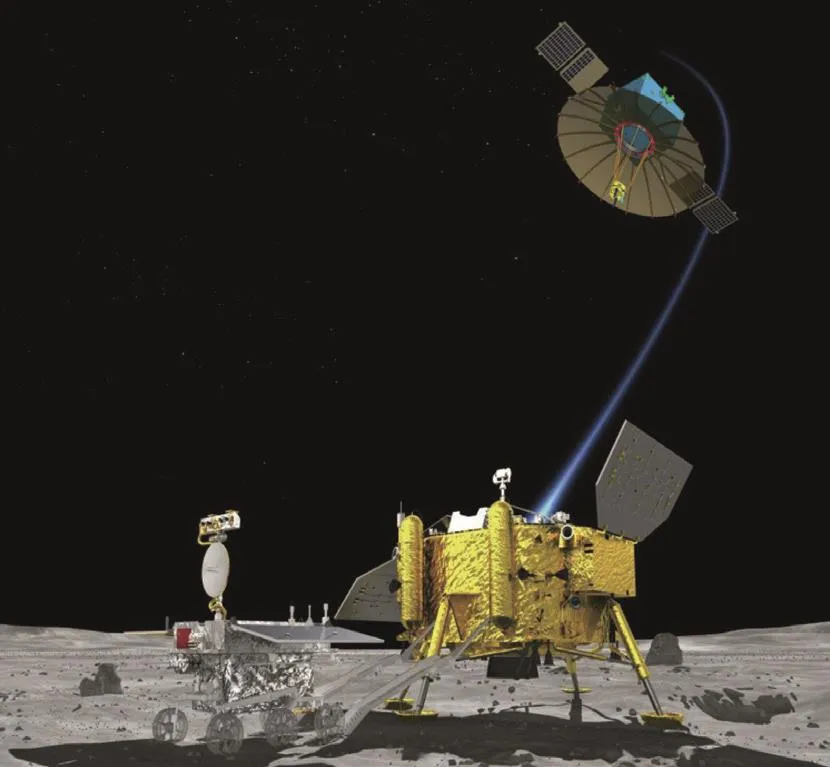

2019年1月3日,“嫦娥四號”成功落月,使得中國成為第一個在月球背面實現探測器軟著陸的國家。該探測器借助鵲橋中繼星,將世界上第一張近距離拍攝的月背影像圖傳送回地面。從此,人類對于月球背面不再是一無所知,探測月球的新篇章開啟了。

雖然“嫦娥四號”探測器并未發現奇妙的黑匣子,但無形中承載了探究人類乃至宇宙起源的重要任務。由于月球背面是長波無線電“最干凈”的環境,通過探測、研究那里,可以清晰地收集到很多宇宙早期遺留的信息,使得科研人員可以更好地了解我們生存的環境。

▲ 電影《2001:太空漫游》劇照

▲ 嫦娥四號月球探測器和中繼星

旋轉圓環空間站和國際空間站

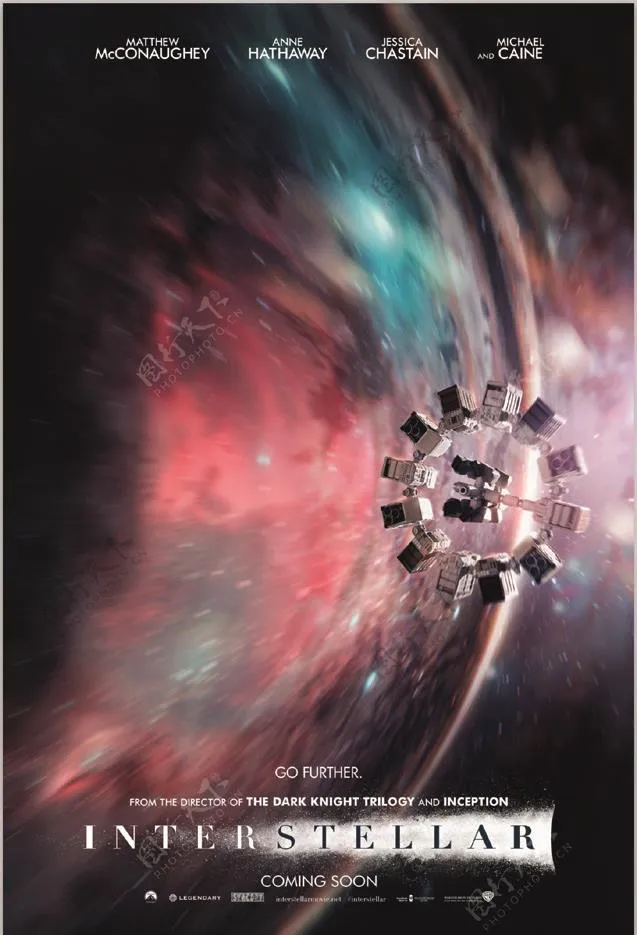

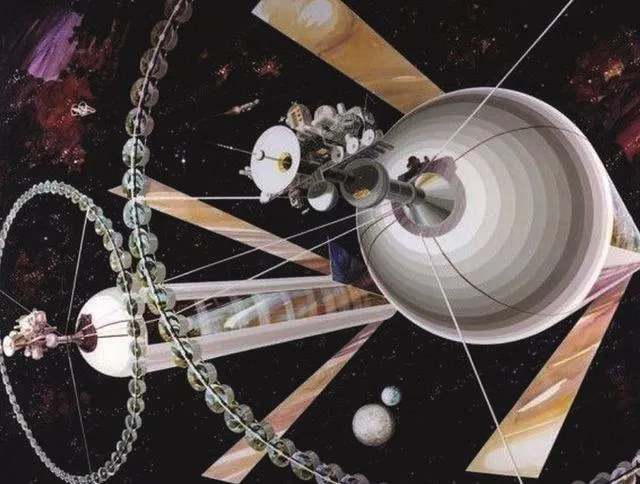

在諸多包含航天元素的影視作品中,空間站及其擴建的航天城是劇情推進的關鍵地點。有趣的是,在《流浪地球》《星際穿越》等影片中,創作者們參考航天背景知識,創造了繞中間軸旋轉的圓環結構空間站。

為何創作者們會不謀而合?因為旋轉圓環空間站在理論上可以克服失重的困擾。當前,航天員在太空中長期處于失重狀態,難免給身體帶來一定的損害。而在科幻作品里,人類要在太空中長期工作生活,在空間站中享受重力就成為“剛需”。

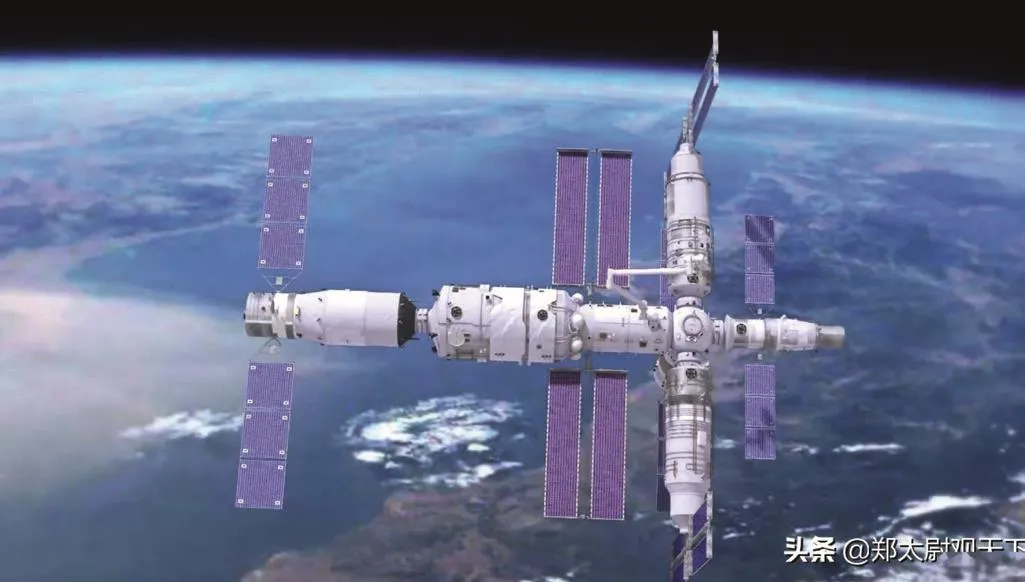

然而,理想很豐滿,現實很骨感。目前空間站受限于材料、結構設計、控制系統等因素,還無法做成圓環結構。如果想在空間站中獲得與地球表面近似的重力,也就是艙內加速度接近重力加速度,還要避免旋轉對人體造成傷害,那么圓環空間站的半徑至少要達到180米,而國際空間站的長度也不過是110米,所以建成不再失重的空間站還面臨著一定困難。

此外,旋轉圓環空間站必須重新規劃內部結構和艙口。現役和正在研發的空間站內部包括節點艙、生活控制艙、資源艙等,設置了對接口、飛船停泊口、人員出艙口等。如果換成旋轉圓環空間站,從形狀到空間利用率,從管線布置到抗過載設計,這些設施都可能要“推倒重來”。

“太空拆遷”和中國機械臂

《太空部隊》《2001:太空漫游》《為了全人類》等涉及航天元素的影視作品,都突出展示了機械臂在太空中的作用:有的精巧靈活,體現了未來太空工廠的光明前景;有的上演“太空拆遷大戰”,緊張刺激又惹人捧腹;還有的在飛行器對接空間站、太空城時,使用機械臂輔助固定與操作。

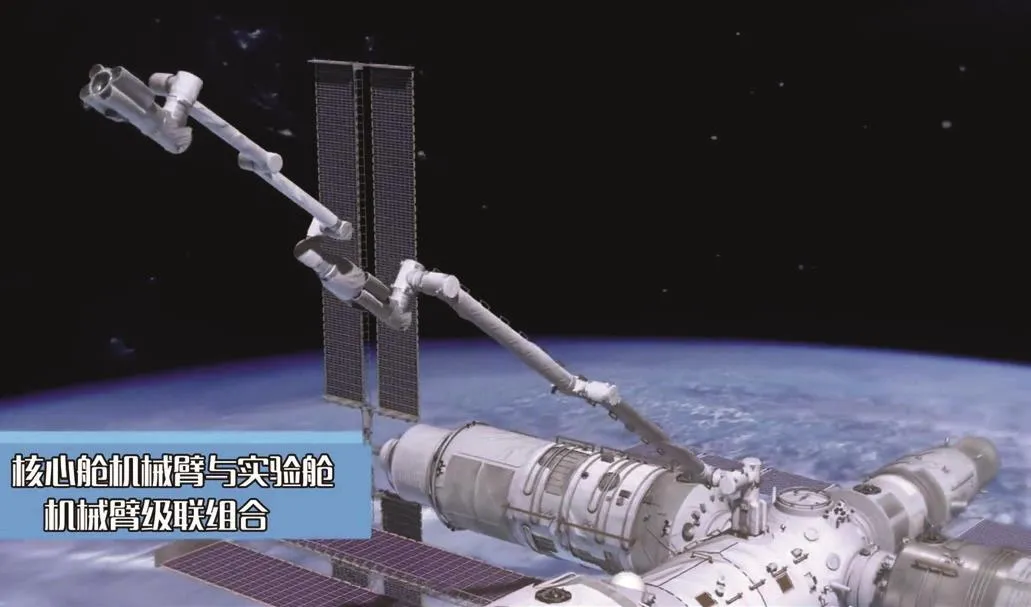

事實上,在空間站中,機械臂起到不可或缺的關鍵作用。在天和核心艙機械臂支持下,我國已有多名航天員成功出艙,完成艙外擴展泵組安裝等一系列作業。隨著問天實驗艙機械臂成功部署,中國空間站擁有了更加靈活的操作工具,能夠更好地承擔小型載荷安裝任務,在對接目標適配器時,產生的沖擊力更小,安全性提升,也降低了運營成本。

▲ 《星際穿越》海報上的環形空間站

據公開資料顯示,問天實驗艙機械臂具備7個自由度,確保進行“頭尾互換”的艙體表面“爬行”作業,未來能在空間站三艙之間大范圍轉移。其對接機構設計成三指捕獲式,可以獨立支持航天員艙外作業。

總之,通過2種機械臂強強聯合,優勢互補,可以進一步擴大觸達范圍與距離,改善位姿精度。到時候,我們有望見證中國空間站機械臂直接從貨艙抓取貨物,搬運至實驗艙外暴露載荷點,精確地實施安裝作業。

▲ 1975年設計的環形空間站

▲ 發現號航天飛機上拍攝到的國際空間站

▲ 美劇《太空部隊》中的機械臂

▲ 中國空間站核心艙機械臂與實驗艙機械臂級聯組合

太空漫游和太空授課

影視作品中,航天員在太空中度過或孤寂或疲憊的時光后,突然與戰友、親友取得聯系,身心備受鼓舞,情到濃時,催人淚下。自電影《2001:太空漫游》起,航天器內或外星球上的工作人員與地面人員開展實時面對面溝通,就成了幾乎必備的航天元素。

2021年12月9日,3名“太空教師”與地面觀眾成功進行了面對面溝通,向全世界展示了中國空間站上的工作生活場景,演示了微重力環境下的奇異現象,而航天實時通信技術就是太空課堂成功的關鍵保障。

為此,我國陸續在各地建設了很多基站系統,構筑了龐大的地面通信網絡,以便天地通話能夠獲得更穩定持久的信號。由于無法將地面天線覆蓋到全球范圍,我國還部署了起到“橋梁”作用的中繼衛星。它們能夠及時接收空間站發出的信號,解析并發送回地面。

隨著傳統無線電通信技術遇到性能“瓶頸”,光通信技術逐漸推廣,其傳送數據的速度是普通電波的7倍以上,還具有信息容量更大、使用成本更低、抗干擾能力更強等優勢。

隨著航天知識積累和電腦特效技術進步,影視作品中的航天元素呈現方式越來越天馬行空,《流浪地球》里點燃木星的壯烈,《星際穿越》中挑戰黑洞的震撼,《地心引力》中俯瞰地球的浩瀚之美,《獨行月球》里火箭助推袋鼠飛躍地球“背景板”的刺激……

隨著人類探索宇宙的深度、廣度逐漸加強,航天技術不斷突破難關,相信更多優秀的影視作品會體現航天新成果,為航天人提供新靈感,為觀影者呈現更多視聽盛宴。

▲ 太空中的“天宮”,上方可以看到機械臂

▲ 中國空間站上的“太空課堂”