寫作和莊稼地

文 黃紅旭

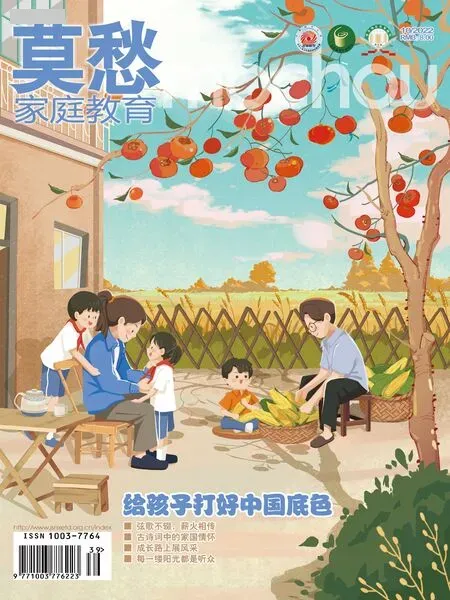

勞動中有智慧,勞動創造價值。黃豆地、豆莢、沙灘、浪花……本文作者為我們描述她在勞動中看到的美景,分享了勞動帶來的滿足感,作者的文字也因那些在勞動中所積累的體驗變得生動、高遠。

1

高一開學沒多久,語文老師讓我們寫一篇“我最熟悉的人/事”的作文,四十五分鐘后交上來,我腦子里立馬閃現出母親帶我一起割黃豆的情景。

就在上高一前的那個暑假,母親要去地里收割黃豆。她見我在慢悠悠地吃早飯,自言自語道:“今年的黃豆大豐收,我一個人去割完拖回來可能要兩天,如果有幫手,今天上午說不定可以干完。”一絲云彩飄在天上,太陽還沒有出來,可是熱騰騰的空氣已經讓人喪失了外出的勇氣。我看著門口的板車,不大情愿地說:“你想讓我去,我就跟你去吧。”母親溫和地一笑,把水壺灌滿涼茶,拿了兩把鐮刀、幾根繩子,就拖著板車出發了。我撿了一根長長的棍子,一邊走路一邊無聊地敲打路邊的野花野草。

那是一畝七分地,黃豆秧已經泛黃,它們排列整齊,精神抖擻地等待著主人的收割。母親愛整潔,家里所有的擺件都是整整齊齊的,沒想到地里的莊稼也是這般有序。母親遞給我一把鐮刀,她在向陽的那一壟割,把樹蔭下的這一壟留給我。

黃豆莢毛茸茸的,時不時撓我癢癢,真惱火呀。就像你想正兒八經地工作,總有些螞蟻時不時地咬你一口,手上多了一道道紅色的痕跡。

太陽開始噴火苗了。母親雖然戴著草帽,但由于長時間勞作,臉上紅通通的,衣衫像洗過一般濕漉漉地貼在身上,她看到我站著不動,就走過來,摘下帽子給我扇了扇,我有點不好意思,又彎下腰開始割。等到所有的黃豆秧都割完了,母親就用繩子把它們捆成一垛一垛的,然后整齊地碼在板車上。

干完這一切,已經是正午了。

地里剛才還是一片微黃,現在只剩下光禿禿的豆茬,我的成就感不亞于考試得了一百分。

我問母親:“以前你就一個人收割?”母親說:“你爸要備課,要輔導學生,哪有空幫我干這些農活?但是果樹剪枝、施肥這些技術活兒,還得他干。”

我一邊聽母親嘮叨莊稼,一邊給她推車助力。母親說:“有個幫手真好,明天就可以在家里曬黃豆,曬干了就把豆子打出來。想吃豆花、豆腐,隨時就可以做了。”我吞了吞口水,仿佛真的吃到了鮮美的豆花、白嫩的豆腐了……

我將母親勞動的形象寫在《黃豆地里的母親》這篇文章里,老師給我打了滿分,她的評語我至今記得——筆觸細膩,寫出了勞動人民的形象;語言樸實,飽含對母親的深情。這篇文章后來在市里的作文大獎賽中獲得了一等獎。

如果不是親身體驗了勞動的累,我怎能體會到母親的苦?又怎么能感受到勞動帶來的滿足感、成就感?更不可能將那一點一滴的感受通過文字傳遞出來。

2

我高中畢業前,只到過縣城。老師常常說,通過我的作文,可以看出我是個有見識的人。我的這些見識全部來自勞動。

20世紀90年代,我的同學們大多來自農村,學習以外的時間基本都用來幫父母干活,我也不例外。

每到冬天,長江變得瘦削,露出一大片沙灘。那時經常停電,水工也沒法用電機把長江的水抽到每個農戶家里。父母要去地里干活,于是挑水、洗菜、清洗衣服這些家務事就由我們來做。

還記得每天放學做完作業后,我就提一個木桶去江邊打水,有時挎著一籃衣服去漂洗。冬日的江水褪去了渾濁的黃,變成了清澈見底的青,沙子又白又細,捧一把在手心,看著它慢悠悠地滑落,覺得生活悠長美好。那時,我還沒見過大海,只是在電視劇《將愛情進行到底》中看到了蔚藍的大海和銀白的沙灘。我無法感受到海水拍打身體的滋味,卻經常在河水里清洗衣服時感受浪花親吻雙腳的溫柔,或是浪花拍打雙腿的猛烈。

腳踩沙灘、河邊淘洗、晚風拂面,我把這些經歷和感受寫在主題為“夢想”的作文里,老師在課堂上朗讀我的作文,同學們在被感動的同時,好奇沒有見過大海的人為何能把大海寫得如此真實。當時我是這么回答的:“挑水、洗菜時流過我的每一粒沙子都好像那漫天星辰,它們幫我打通了另一個時空,讓我仿佛看到了大海。”多年后我在文學理論中學到一個專業詞語——遷移。

如今,我在一個濱海城市工作,每天都可以看到大海,每天都可以在沙灘上漫步,想起這些年無論是在課堂上爭分奪秒地學習,抑或兢兢業業地工作,還是在家里任勞任怨地干活,其實都是在勞動。人在勞動時流下的汗水、淚滴都會凝結成智慧的珍珠,在細細密密的文字中發出動人的光芒,這或許是我寫作的一點心得吧。