高三語文講評課的有效教學方法

黃麗芳

摘要 高三語文復習課是一種特殊的教學形式,如何通過高三語文復習講評課有效幫助學生完成語文知識與語文技能的養成,同時又能提升學生的高考成績,是每一位教師需要思考探索的問題。筆者結合自己的教學實踐,嘗試探索了一系列行之有效的教學方法。

關鍵詞 講評課 教學模式 教學探析

高三語文進入復習階段后,要進行大量的練習和考試。如何上好練習考試的講評課,從而對學生的學習情況進行有效評價,是每個高三老師必須認真思考和探究的問題。高中語文課程標準“評價與建議”提到,評價要“著眼于核心素養的整體發展”,“語文課程評價的根本目的是全面提高學生的語文學科核心素養。評價不僅要關注學生外在的學習結果,更要關注內在的學習品質。注意通過評價引導學生學會學習,自覺提升語文學科核心素養。”因此,探索有效的講評課教學方法,是每一個高三老師都理應認真研究和思考的問題。

經過多年的教學實踐,筆者探索出了一系列比較有效,且受學生喜歡的講評課模式,現介紹如下。

一、“問題收集表”講評

高中語文課程標準的“實施建議”第(一)點“教學與評價建議”中提到要“尊重學生獨特的學習體驗”,“引導他們體驗發現問題、解決問題的過程”。每個學生對同一道題的體驗是不同的,他們對同一問題的理解可能會有很多不同。因此,筆者從開學伊始就將設計好的“問題收集表”發放給每個學習小組,學生可以每天填寫,科代表收齊后交給老師。

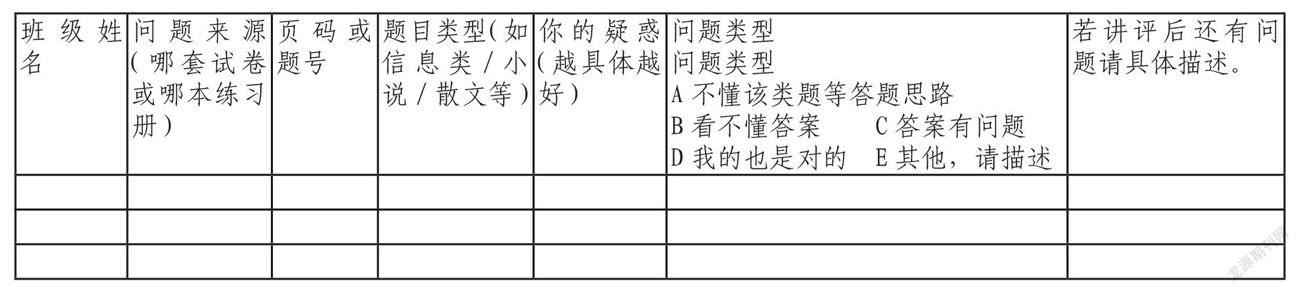

“問題收集表”設計如下:

具體操作過程以每次考試后為例:每次考完試后統一發放包括具體評分細則及各類得分樣例的參考答案給學生。學生在老師講評之前先自行核對答案,然后在“問題收集表”上填寫自己的困惑。學生填寫問題的時候要具體,例如:如果是信息類閱讀選擇題,要具體到“第1題的B選項為什么是對的?它的表述跟原文表達不一樣,什么時候跟原文表述不一樣也可以認為這是正確的?”如果是小說題的問答題,會具體如:“第9題,文章結尾的情節作用,也有‘設置懸念’的作用嗎?”如果是理解性默寫題,那么會具體到:不理解“17(3)中,為何答案是‘可以彈素琴”’等等。

通過實踐,我認為“問題收集表”的方法有如下作用。

第一,“問題收集表”幫助老師真正做到了“備課要備學生”。收集表上的問題能非常清楚地反映學生的真實問題所在,老師能通過這些真實問題深入地了解學生有哪些知識點存在漏洞需要填補;學生的思維在哪里比較薄弱需要加強,還有哪些能力是他們欠缺的,等等。這樣在講評的時候能夠更加有的放矢,而不是僅憑老師的經驗,或者是僅從幾個分數反饋就對學生的問題作想當然的解讀。

第二,能幫助老師在課前做好“舉一反三”的準備,在講評的時候更充分,給學生更多的知識拓展。如上面的問題“結尾的情節作用有設置懸念這一點答案嗎?”,就反映出學生對“情節的作用”這個知識點是存在漏洞的,對“設置懸念”這個知識點是存在理解誤區的。于是我就會在講評課上對這個知識點進行補充并舉一反三。假設沒有學生提問這個問題,我很有可能會認為學生對“情節的作用”這個知識點是掌握完整的了。

當然,問題收集表的方式也存在問題,如提問同學相對集中,有些同學始終不提問這種情況,這就需要老師敏銳注意到這些同學的情況,一方面可以在堂上多多鼓勵提問同學,表揚提問同學問題的價值,以激勵其他未提問者;另一方面可以在課堂上有針對性地提問這些不提問的同學,或者在練習和試卷批改中留意這些同學的答題情況。

二、根據原題進行試題改編并擬制答案或答題思路

高中語文課程標準“實施建議”的第(一)點“教學與評價建議”中提到要“創設綜合學習情境,開展自主、合作、探究學習”,“掌握探究學習的方法,提高實踐和創新能力”。高三講評課的慣例是老師講,學生記。久而久之,學生很容易產生思維惰性,產生“等靠要”的學習習慣。如:自己的錯題自己不主動分析錯在哪里,專等上課時老師解釋;自己做對的題則容易放松心態,上課時處于“半聽半不聽”“愛聽不聽”的狀態,錯失老師對重要知識點的分析和拓展。為了改變學生這一思維惰性,筆者在講評課上設計了一個環節,即要求學生對試卷或練習里的典型題目進行原題改編。改編之前,首先要求學生對原題進行考點解讀,老師點評糾偏;然后要求學生小組合作進行題目改編,要求所改編的題目要體現高考考點。然后借助投影展示本小組的題目,并進行考點解說和答題思路。之后還要回答同學們對提問并作出解答,最后是老師總結。

這種原題改編的講評課模式,一掃復習講評課老師一言堂,學生埋頭做筆記的形式,學生們自主、合作、探究學習的積極性大大提高,逐步掌握了探究學習的方法,提高了他們的實踐和創新能力。實踐發現,同學們的試題改編很多時候是模仿不同的高考題型進行改編,當然也有模仿各地模擬題的創新題型進行改編的。在這個過程中,同學們不僅熟悉了高考命題人的出題思路,更熟悉高考考點,也掌握了典型題型的答題方向和思路,深受同學們的歡迎。

三、充分利用信息技術進行試卷點評、錯題分析及作文講評

高中語文課程標準“實施建議”的第(一)點“教學與評價建議”中提到要“合理利用信息技術,優化整合課堂教學,促進知識的遷移與運用”。今天已是信息文明時代,我們面對的學生,是熟練運用網絡并熟練運用信息技術的一代。如果我們老師還拘泥于傳統的粉筆黑板加PPT的講課模式,勢必被學生視為落后的一代及低效的做法,不利于培養學生的積極進取精神和創新思維能力。

事實上信息技術的發展也為我們老師的講評課提供了很多傳統講評課無法實現的幫助。如我在講評課上高頻運用“智學網”進行作業批改和閱卷,這樣在備課時就能充分利用“智學網”上的各項數據,如數據總覽、小題分析、大題分析、共性錯題分析,學生成績分析及需關注學生跟蹤等,精確把握全體學生及不同學生在知識掌握、能力發展等方面的情況,從而在講評課上對學生做出更有針對性的講評。課堂上,筆者利用“希沃”系統將學生的典型答案進行投屏,快捷且有針對性;另外,利用智學網和希沃投屏對學生作文進行講評,效果遠超傳統的利用PPT講評作文的效果。試以筆者采用的“三評三改”方式為例進行說明。

首先在希沃投屏上展示老師精心挑選出來的學生的初稿段落,然后請一個學生點評該段落,接著請他上來在希沃屏幕上進行修改,此為一評改;然后再請第二位同學對前面這位同學的修改進行點評,再上來在希沃屏幕上進行修改,如此進行總共三輪的評改后,一段相對完美的段落就此呈現在每個同學面前。每個同學在這“三評三改”過程中非常清晰、直觀地看到了“好作文是如何改出來的”這個過程,并且在同學們的點評和修改中掌握了方法,得到了經驗,獲得了啟發。

通過上面三種講評方法,學生聽課的積極性大大提高,學習效果也有顯著提升。更重要的是,學生的學習品質得到了提升,語文學科的核心素養得到了全面提高。

[作者通聯:廣州市執信中學]