抗抑郁藥對產前抑郁癥產婦STAT3 及胎盤生長因子水平的影響

賀俊巖

育齡女性于妊娠期心理和生理均處于較差狀態,極易因生物、社會及心理等因素作用導致產前抑郁癥的發生[1]。其表現與一般抑郁癥相似,主要為心境低落,伴有注意力下降、興趣減退等,甚至嚴重者還具有自殺傾向。至于不同點則體現在嘔吐、睡眠及厭食等早孕反應加重及胎兒發育、自身身材及分娩過程焦慮下形成的較大心理波動[2]。而限于妊娠期用藥與臨床藥理學研究十分緩慢,既往多采用心理疏解等方式緩解病情,但隨產前抑郁癥患病率急劇上升,未經有效治療的產前抑郁癥產婦普遍自身狀況不佳,且其分娩胎兒亦可出現早產、生長受限及認知障礙等諸多問題[3]。對此,施以合理抗抑郁藥物治療產前抑郁癥為現今趨勢所在。基于此,作者擬對本院90 例同意采用抗抑郁藥物治療的產前抑郁癥產婦的臨床資料作回顧性分析,旨在探尋抗抑郁藥物應用的臨床意義。現收效尚可,闡述如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 從2017 年9 月~2019 年9 月本院收治的妊娠期女性中擇取90 例產前抑郁癥產婦作回顧性研究。其中,年齡20~40 歲,平均年齡(28.36±3.96)歲。納入符合美國兒科學會發布的《美國圍產期和產婦抑郁癥的臨床識別與治療:臨床報告》 中產前抑郁癥診斷標準[4][滿足以下≥5 條(具備①或②),且持續2 周:①情緒抑郁;②興趣缺乏;③體質量增加或下降;④失眠或過度睡眠;⑤精神運動阻滯或高度興奮;⑥感到疲乏;⑦遇事無感;⑧思維能力衰減及注意力渙散;⑨自殺及死亡想法反復出現]的產婦。排除既往抑郁發作史、酒精依賴及嚴重心、肝腎疾病產婦。此次研究經本院醫學倫理委員會核準通過,征詢產婦同意并簽署知情同意書。

1.2 治療方法 產前抑郁癥產婦均依據其自身體征狀況及病情特點施以合理5-羥色胺再攝取抑制劑類抗抑郁藥物進行治療。20 例運用氟西汀(法國Patheon France,國藥準字J20160029)治療,初始劑量20 mg/d,若于3 周內未見起效,應予以適當增加劑量,最大劑量<60 mg/d;26 例運用帕羅西汀(中美天津史克制藥有限公司,國藥準字H10950043)治療,初始劑量20 mg/d,于2~3 周未見緩解需加用藥物,每周增量控制在10 mg 為宜,最大劑量為50 mg/d;24 例運用西酞普蘭(丹麥H.Lundbeck A/S,注冊證號 H20150163)治療,初始劑量10 mg/d,依據產婦個體情況可增加劑量至20 mg/d;16 例運用舍曲林(成都奧邦藥業有限公司,國藥準字H20060383)治療,初始劑量50 mg/d,若2~4 周療效不佳或藥物耐受性較好,可增加50 mg/次作劑量調整,最大劑量以200 mg/d 為佳;4 例運用氟伏沙明(麗珠集團麗珠制藥廠,國藥準字H20058921)治療,初始劑量50 mg/d 或100 mg/d,并依循產婦實際情形逐步增量,個別產婦可增至300 mg/d,若超過150 mg,推薦進行分次服用。依照世界衛生組織(WHO)共識,治療均持續6 個月。

1.3 觀察指標及判定標準 比較產婦治療前后的抑郁程度及STAT3 及PIGF 水平,觀察產婦不良反應不良妊娠結局。

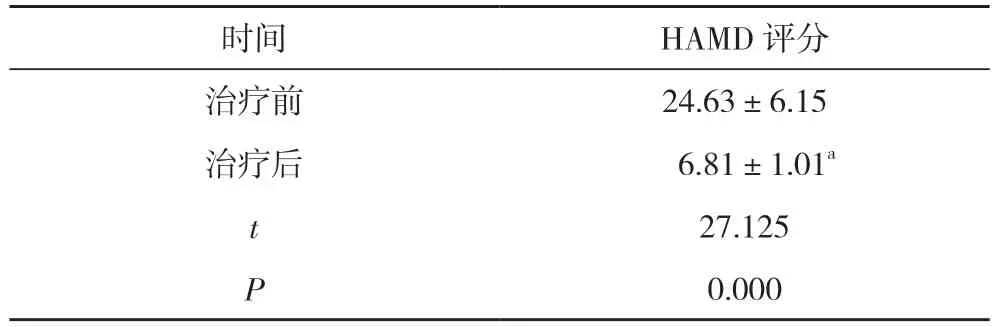

1.3.1 抑郁程度 以HAMD 加以評定,分值與抑郁程度呈正相關。

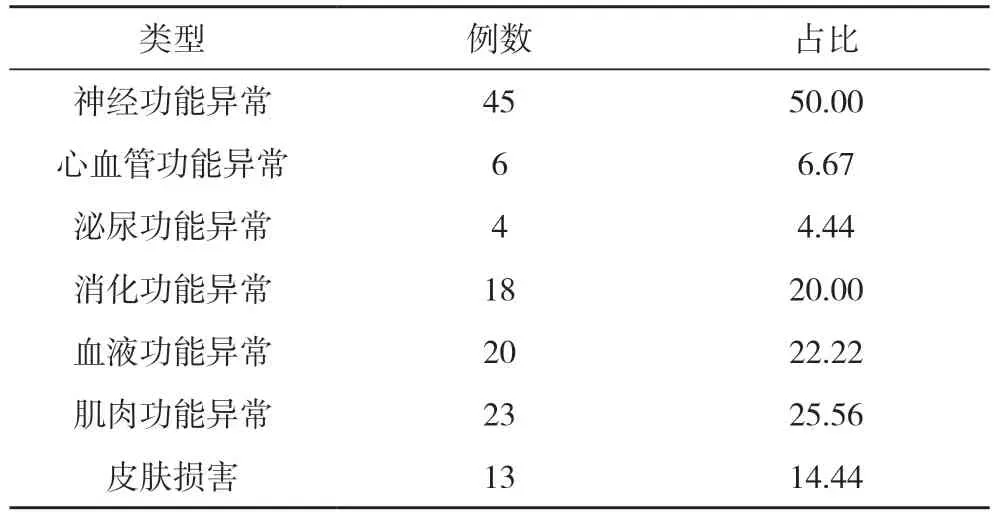

1.3.2 不良反應 涵蓋神經功能異常、心血管功能異常、泌尿功能異常、消化功能異常、血液功能異常、肌肉功能異常及皮膚損害。

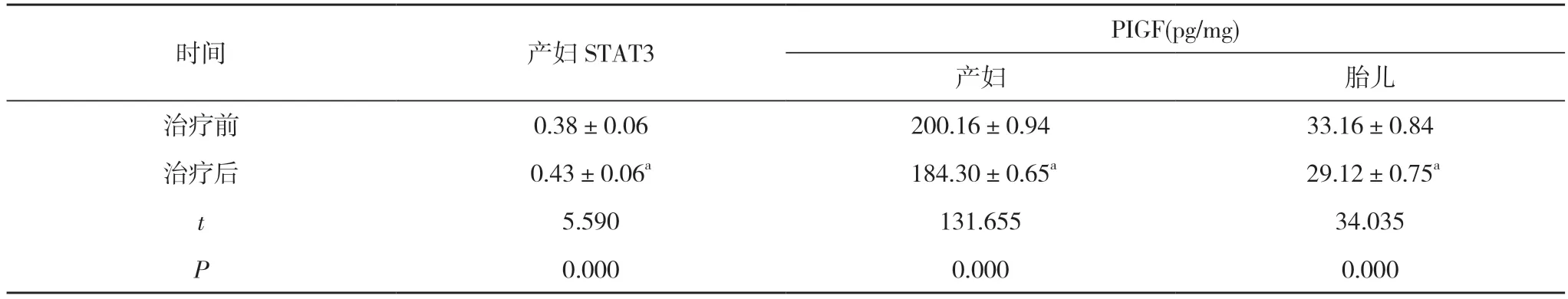

1.3.3 STAT3 及PIGF 水平 使用人PIGF 試劑盒運用酶聯免疫吸附法(ELISA)測定產婦外周血及胎兒臍帶血,運用免疫組織化學鏈霉素抗生素蛋白-過氧化物鏈接法(SP 法)測定STAT3 表達水平,試劑由武漢博士德生物工程有限公司提供。

1.3.4 不良妊娠結局 包括:產婦不良妊娠結局(肝內膽汁淤積癥、流產、子癇前期及產后出血)及胎兒不良妊娠結局(畸形、生長受限、早產)。

1.4 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 抑郁程度 產婦治療前的HAMD 評分為(24.63±6.15)分,治療后的HAMD 評分為(6.81±1.01)分。治療后的HAMD 評分顯著低于治療前,差異具有統計學意義 (P<0.05)。見表1。

表1 90 例產婦治療前后的HAMD 評分比較(±s,分)

表1 90 例產婦治療前后的HAMD 評分比較(±s,分)

注:與治療前比較,aP<0.05

2.2 不良反應 治療后,大多數產婦于1 周后出現1 種或多種不良反應,以神經功能異常占比最大,為50.00%。見表2。

表2 90 例產婦的不良反應發生情況分析(n,%)

2.3 治療前后STAT3 及 PIGF 水平 產婦治療后的STAT3 水平高于治療前,產婦及胎兒的PIGF 水平低于治療前,差異具有統計學意義 (P<0.05)。其中,5 例產婦的STAT3 處于較高水平,平均為(1.02±0.09),提示可能患有肝內膽汁淤積癥等不良妊娠風險;3 例產婦的PIGF 水平<100 pg/mg,平均為(94.36±0.35)pg/mg,預測罹患子癇前期。見表3。

表3 90 例產婦治療前后STAT3 及 PIGF 水平比較(±s)

表3 90 例產婦治療前后STAT3 及 PIGF 水平比較(±s)

注:與治療前比較,aP<0.05

2.4 不良妊娠結局 治療后,產婦發生肝內膽汁淤積癥5 例、流產2 例、子癇前期3 例、產后出血5 例,產婦不良妊娠結局發生率為16.67%(15/90);胎兒發生畸形0 例、生長受限2 例、早產3 例,胎兒不良妊娠結局發生率為5.56%(5/90)。

3 討論

產前抑郁癥為一類情感障礙病癥,在快節奏的現代生活中產婦產前多因心理、社會及遺傳因素導致起病[5]。據研究報道稱[6]:近20%妊娠期育齡女性罹患抑郁癥。考慮到此類起病群體特殊,為妊娠期女性,且綜合考慮到產婦擔憂妊娠效果、抗抑郁藥物安全性風險等多方因素,此前多采用心理疏解方式,雖可一定程度上緩解病情,但后續引發的不良問題較多[7-9]。考慮到罹患此類病癥群體逐步增多,且抗抑郁藥物不斷革新、發展,應用抗抑郁藥物治療圍生期精神疾病已為現今醫學界關注熱點[10]。

基于此,作者在考慮到醫學倫理情況下,且檢閱查詢諸多研究發現,抗5-羥色胺再攝取抑制劑類抗抑郁藥物療效確切,具備較高安全性,為現今圍生期抑郁癥推薦用藥[11]。對此,旨在對本院收治的90 例產前抑郁癥產婦作回顧性研究,均行抗5-羥色胺再攝取抑制劑類抗抑郁藥物治療。經研究結果顯示:產婦治療前的HAMD 評分為(24.63±6.15)分,治療后的HAMD 評分為(6.81±1.01)分。治療后的HAMD 評分顯著低于治療前,差異具有統計學意義 (P<0.05)。由此可知:運用抗5-羥色胺再攝取抑制劑類抗抑郁藥物治療產前抑郁癥產婦抑郁程度明顯緩解,具有較好治療效果。但在治療1 周后產婦表現有較多不良反應,以神經功能異常情況占比最高,達50.00%。在仔細斟酌妊娠期產婦機體生理變化差異,藥物治療中機體通路、信號分子傳導及PIGF 表達水平、藥物進入產婦作用機理及抗抑郁藥物安全性研究等多方面,于產婦治療6 個月后,并順利分娩后行實時隨訪1 年研究發現,出現幾例產婦及胎兒不良妊娠結局。對其STAT3 及PIGF水平監測發現,產婦治療后的STAT3 水平高于治療前,產婦及胎兒的PIGF 水平低于治療前,差異具有統計學意義 (P<0.05)。由此分析:使用抗5-羥色胺再攝取抑制劑類抗抑郁藥物可能對胎盤形成造成不利影響,可能原因在于其可通過抑制滋養細胞的增殖分化,抑制內皮細胞遷移激活,從而導致胎盤形成異常[12]。由此,監測STAT3 及PIGF 水平有評估產婦自身狀況有重要意義,有助于對產婦不良妊娠結局進行預測、鑒別,從而及早實施治療。

綜上所述,抗抑郁藥物可有效緩解產前抑郁癥產婦抑郁狀況,但限于其藥物存在不良反應,且可引發不良妊娠結局,致病機制則與STAT3 傳導抑制,致使PIGF 水平表達降低有關,故應根據產婦自身病情合理選擇高安全性抗抑郁藥物,且更為科學、安全性藥物還有待進一步研究驗證。