阜新礦區矸石山適生樹種分析

阜新礦區分布著大面積的矸石山,從2001年開始阜新市被國家列為資源枯竭轉型城市,阜新礦區即開始大規模進行礦區矸石山林木綠化治理工作,現已形成了林分,并發揮著重要的生態作用。本文通過對矸石山林木綠化保存率進行調查和分析,找出最適宜矸石山立地條件的適生樹種。結果表明,白榆、棉槐為該地區適宜的適生樹種。

阜新礦區位于遼寧省西部阜新市境內,擁有2個露天煤礦和7個豎井煤礦,年產商品煤1500萬t。煤礦在采煤生產的同時需要剝離開采出大量的煤矸石等伴生廢棄物,這些廢棄物不斷排放、堆積,逐漸形成了矸石山。幾十年來,在阜新南部形成了較大的5座矸石山,占地面積0.15萬hm。在2000年后,當地對矸石山進行了大規模林木綠化,目前,林分面積達到了0.08萬hm,一些林分已經成材。

1 自然概況

阜新礦區地處遼寧省西部,位于阜新市境內。北靠科爾沁沙地,東接遼河平原,西、南與努魯兒虎山相連。屬北溫帶半干旱大陸性季風氣候,年均降水量300~500 mm,年均氣溫7.6℃,年均風速3.2~4 m/s,無霜期154 d。土壤以褐土、棕壤土、草甸土、風沙土為主。本地區是華北植物區系、蒙古植物區系和長白植物區系交錯地帶,代表植物有油松、蒙古櫟、家榆、胡枝子、百里香、荊條等。

2 研究方法

對矸石山現有造林樹種進行保存率調查、統計、分析,以保存率高低指標來判定適生樹種。實驗地點為2處,分別為海州露天礦矸石山(甲)和高德礦矸石山(乙)。現有造林樹種有刺槐、白榆、楊樹、油松、火炬、棉槐、沙棘。

2.1 外業調查

2.1.1 調查標準地設置

對所有造林樹種隨機設置標準地調查,標準地面積為10 m×100 m,每個樹種設置3個標準地(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ號)。

2.1.2 標準地調查因子

調查因子包括樹種、林齡、初植密度、當年成活株數、當年成活率、現有保存株數、近5年人為破壞株數、修正保存率、平均保存率。其中,當年成活率查林分檔案,其余各因子進行實地調查。調查時間為2020年7月。

2.2 數據處理

當年成活率=當年成活株數/初植密度×100%;修正保存率=(現有保存株數+近5年人為破壞株數)/當年成活株數×100%;平均保存率=各樹種3個標準地(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ號)加權平均數。應用SPSS 21.0統計軟件進行數據的統計學處理及分析。所有技術資料比較均采用卡方檢驗,計量資料采用均數±標準差表示,數據符合正態分布,采用F檢驗;不符合正態分布,采用Dunnett T3檢驗。

3 結果與分析

3.1 不同地點不同造林樹種保存率調查

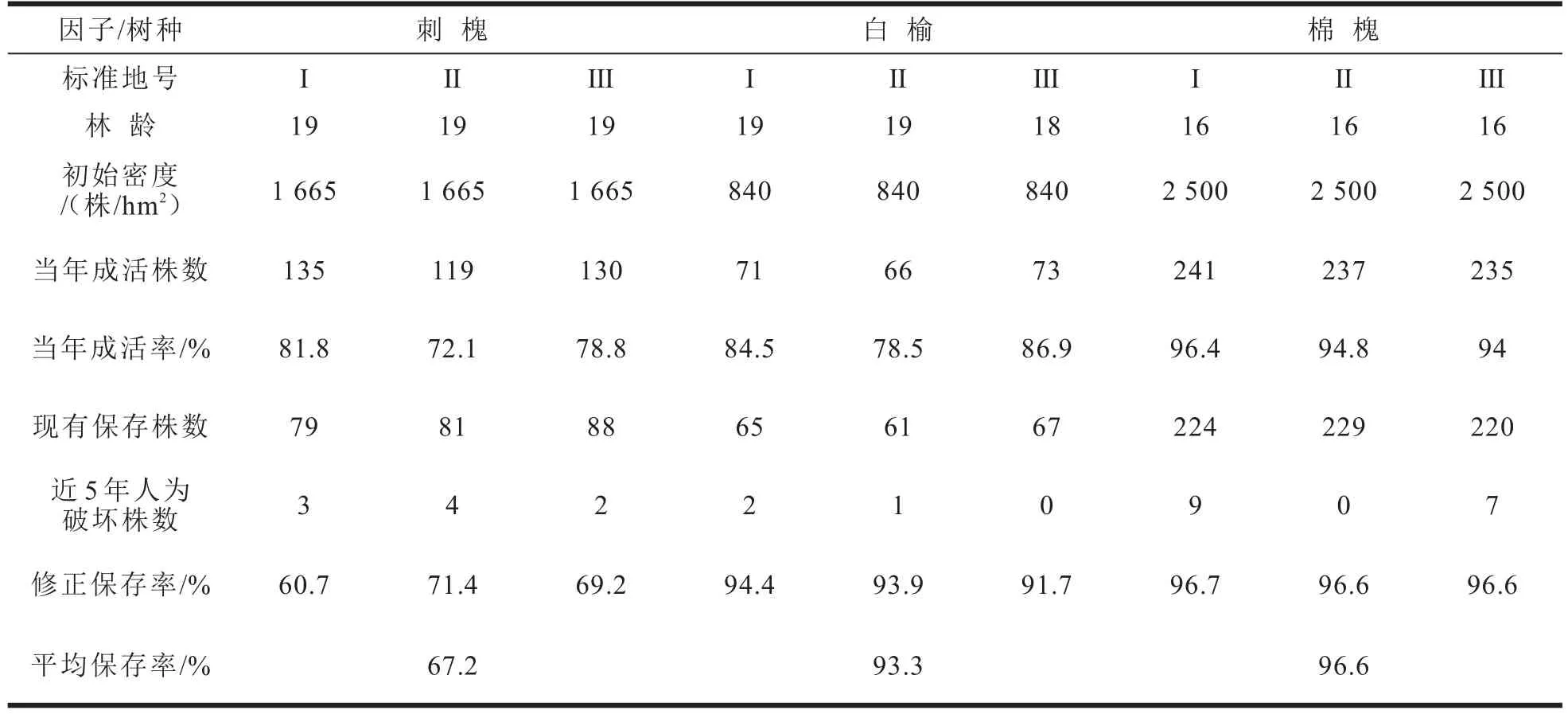

從甲、乙2處矸石山所有樹種中選擇平均保存率達60%以上的樹種進行比較分析。經過調查,達到60%以上的樹種有刺槐、白榆、棉槐。具體見表1、表2。

表1 海州露天礦標準地調查表

表2 高德礦矸石山標準地現地調查表

3.2 不同地點造林樹種保存率分析

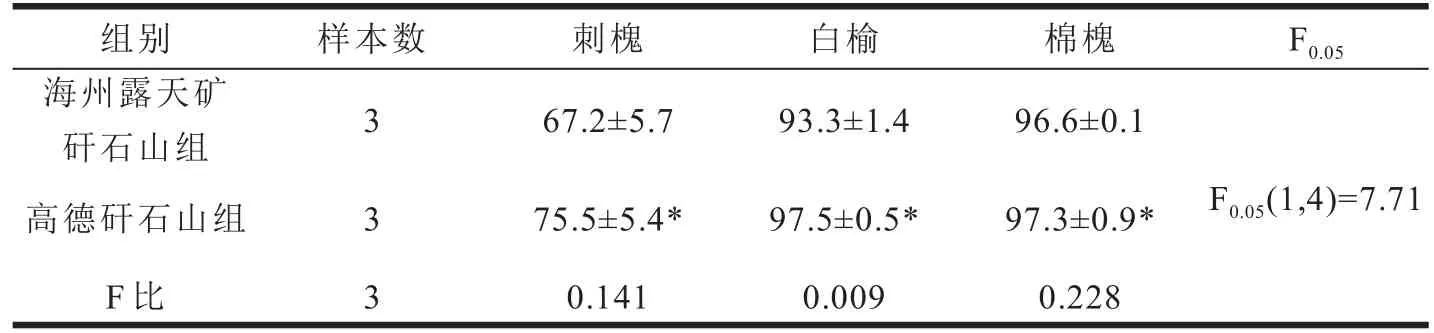

比較不同地點造林樹種保存率差異,確定不同地點造林樹種保存率差異,結果見表3。高德矸石山組與海州露天礦矸石山組各樹種同一樹種保存率經差異顯著性檢驗,F比分別為0.141、0.009、0.228,即>0.05,差異不顯著。說明刺槐、白榆、棉槐在海州露天礦矸石山、高德矸石山表現為同一樹種的保存率在不同地點差異不顯著。

表3 同一樹種在不同矸石山地的修正保存率比較

3.3 同一地點造林樹種分析

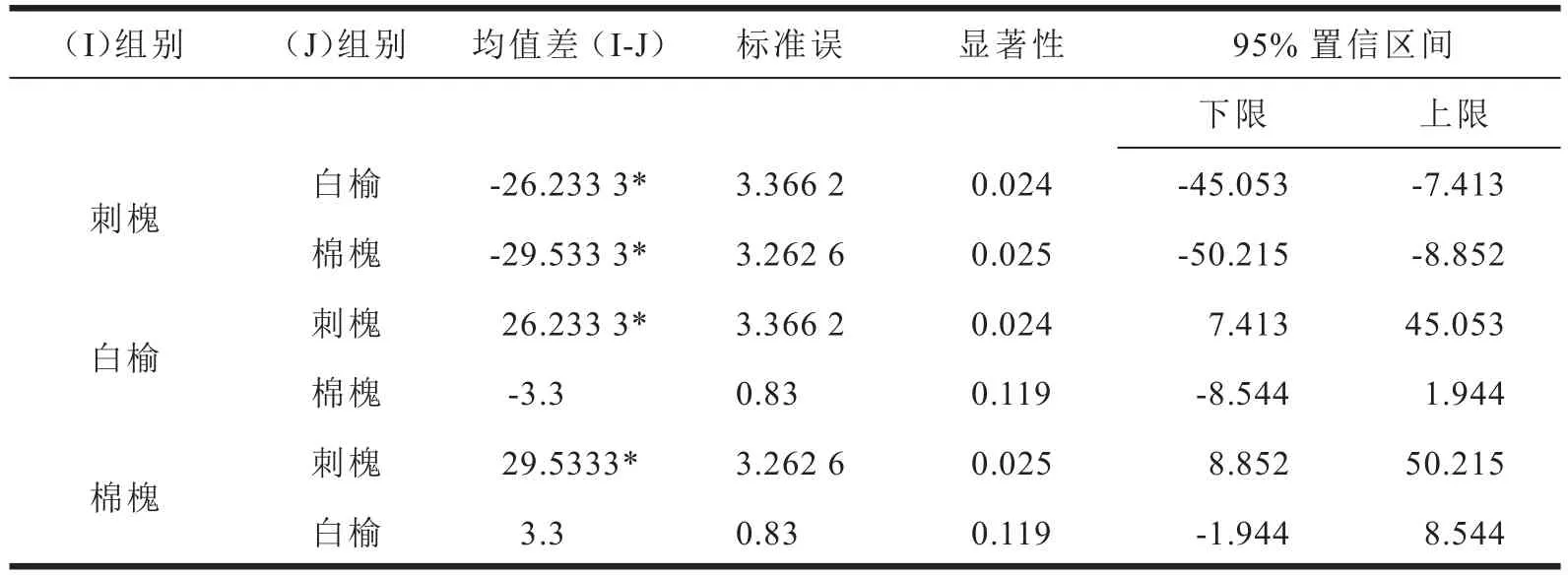

分別對不同地點進行造林樹種保存率統計分析,然后進行多重比較,選擇最佳保存率的樹種即為該地點的適生樹種。結果見表4、表5。由表4可以看出,白榆與刺槐保存率F比1)為0.001、0.002,F<F0.05;棉槐與刺槐保存率 F 比2)為 0.001、0.002,F<F0.05;棉槐與白榆的保存率F比3)為0.016、0.786,F>F0.05。即刺槐與白榆、刺槐與棉槐在各地點的保存率差異顯著;而白榆與棉槐在各地點的保存率差異不顯著。

表4 不同樹種在同一矸石山地的修正保存率比較

3.4 各地點適生樹種的篩選

分別海州露天礦矸石山、高德矸石山的刺槐、白榆、棉槐的保存率進行多重比較,確定適生樹種。結果見表5、表6。刺槐與白榆保存率、刺槐與棉槐保存率<0.05,差異顯著,白榆與棉槐保存率差異不顯著。同時,刺槐平均保存率<白榆平均保存率,刺槐平均保存率<棉槐平均保存率。結果表明,白榆、棉槐明顯比刺槐更適宜做為2個地點的造林樹種,且白榆保存率表現略高于棉槐。

表5 海州露天礦矸石山不同樹種保存率多重比較

表6 高德矸石山不同樹種保存率多重比較

4 結論

通過統計分析,不同地點的矸石山對樹種保存率影響不大,原因是矸石山風化年限和進程相似,基質穩定;樹種不同,其造林保存率差異明顯,白榆和棉槐是矸石山適生樹種。白榆是本地區鄉土樹種,造林成本低,耐干旱耐瘠薄,是抗逆性強的強陽性樹種,是矸石山綠化首選樹種;棉槐是引進灌木樹種,在阜新廣泛栽植已有60余年,對立地條件要求低,是邊坡治理、保持水土、改良土壤結構、提高土壤養分的適宜綠化樹種。