以Mapping為方法的城市更新設計研究

——以東山賓館規劃設計為例

一、從傳統“地圖術”到當代Mapping

屬于地理學研究范疇的早期Mapping(地圖術),反映的是準確地理信息和精確空間描繪的圖解。基于早期Mapping方式的場地調研,以場地中固有物質要素為主要分析對象,以圖解分析地圖的方式記錄和表達場地現狀基本條件,可以較為客觀真實地反映場地要素之間直接的聯系。①

當代Mapping,在早期Mapping重視地理制圖的基礎上,對場地認知加入創造性和想象力,更加注重自然地理空間中人文行為及為何選擇此行為背后隱藏的聯系和邏輯,以此強調并建立場地中各種物質空間(可見因素)與非物質空間(不可見因素)之間的關系。②利用Mapping調研的方式,強調場地調研的“連續性”,即對客觀事物和主要因素進行長時間、多角度的調查與訪問,將多樣化的區域、多層次的功能空間、使用者的日常行為與需求等內容作為空間實踐研究數據,以連續地記錄、發現、觀察、創作的方式,獲得更全面、更準確的調查數據。③

二、Mapping的操作策略

傳統建筑設計多為自上而下的理想型設計過程,設計師針對設計任務書的要求直接進行資料收集和設計思路的展開,設計更強調設計師自己的主觀意愿。當代建筑設計從現代主義建筑追求功能至上向當代建筑空間的體驗性轉化,更強調人的主觀作用,人在空間中的體驗感受滿意度是建筑空間存在的意義。因此,當代建筑設計理念,要從日常生活觀察出發,關注使用者的空間實踐、個體行為。這正和以關注日常生活空間為主的Mapping調研方法不謀而合。

當代Mapping要建立自下而上的設計思維。受到觀念、習慣、消費方式等的影響,大部分城市或區域空間的使用都具有不確定性,每個人心中都具有差異化的空間元素和生活訴求。因此,需要自下而上地了解建筑空間與需求特征,在現狀場地中從人的尺度出發,展示場地存在的事實,分析得出與場地整體相關要素之間的關系,從而設計出相應的情境和空間策略。

當代Mapping強調場地調研的“連續性”。對客觀事物和主要因素進行長時間、多角度的調查與訪問,以獲得更全面、更準確的調查數據,發掘場地背后隱藏的人、物、空間、事件之間的邏輯與聯系,總結出當地居民與建筑空間的準確關系。在實踐過程中,需要不斷探究,除了實踐體驗之外,還要通過相關的閱讀、與人交流、自我獨立思考等方式完成Mapping的過程。

當代Mapping可以呈現圖紙以外的表達。以往的設計方案以平立剖面、效果圖等圖紙為主要表達方式。Mapping作為對空間和時間的再現,除了對以往物質空間的分析之外還加上了對非物質要素的可視化空間分析,通過圖紙、裝置、模型、視頻等傳達更多抽象或深層意義。

三、東山賓館規劃設計項目中對Mapping的設計實踐探索

基于對Mapping思維觀和創造性的研究,通過北戴河東山賓館地塊的測繪和系統調研,試圖突破以往一貫的基于場地物質空間形式的分析模式,揭示地塊空間中更多抽象或深層意義。

北戴河東山賓館地塊物質空間分析:通過對基地復雜的物質空間條件進行分析,對場地的結構、秩序和機制進行梳理和提取,通過空間信息為設計和規劃找到設計依據和理由。

北戴河東山賓館地塊非物質空間分析:通過對地塊土地利用格局、道路交通停車系統、物理環境和人流量等進行數據統計和分析,突破了以往以定性為主的空間研究范式,強調數據的客觀性和Mapping操作的實證性。

(一)基地現狀分析

基地現狀直觀分析了本項目位置和規劃范圍。項目位于旅游勝地北戴河海濱東山(鴿子窩公園對面),緊鄰渤海灣。地塊東部為海坡路,南部為聯峰路,西部為中紀委培訓中心,北部為鴿赤路,距離專用的海水浴場僅20余米。項目規劃范圍為北戴河聯峰路以北、鴿赤路以南、海坡路以西、中紀委培訓中心以東。現狀用地面積約558畝,另有原華北石油療養院車隊用地約6.7畝。共564.7畝,約37.647公頃。用地范圍內現狀建筑面積約6.92萬平方米,容積率約為0.186。④

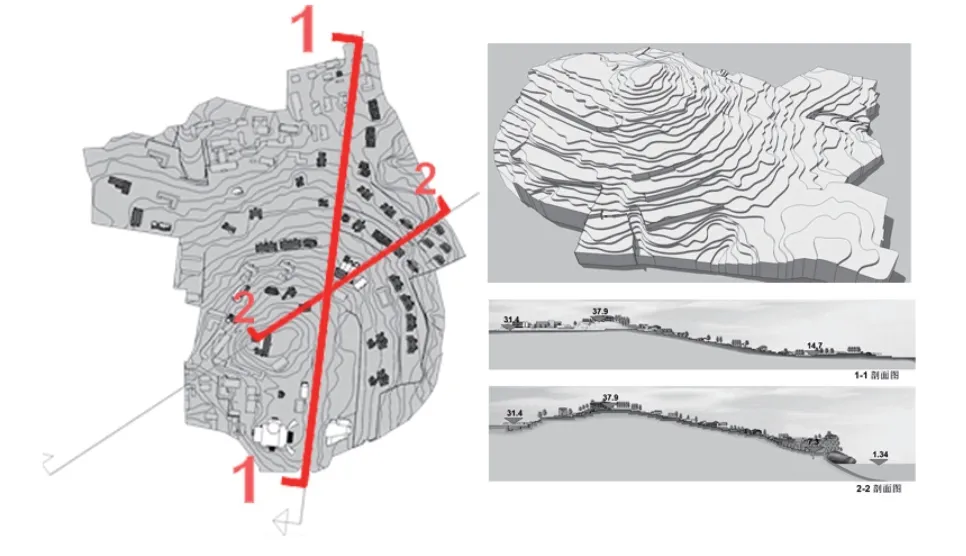

(二)現狀地形及等高線分析

場地現狀地塊坡度較大。通過地形等高線分析(圖1),地形從中心向四周逐漸降低,山頂至高點標高為37.9米,周邊至低點標高為3.43米,高差為34.47米,坡度較大,山勢地形明顯。⑤中間高四周低的地形特征,東部的大海、場地中的多處密林,使身處東山賓館的人形成“登山倚林觀海”的行為:佇立在東山之巔,透過層層密林,遠眺蔚藍的大海。

圖1 地形等高線分析(作者自繪)

(三)功能分析

場地內現狀建筑(圖2)以休療辦公建筑為主,另有會議、餐飲、辦公等公建配套。在分區上,北部一塊為對外經營區,現在為燕山石化、測繪局療養院用地;另外一大塊用地為休療辦公區,西南部大多為會議、餐飲、辦公等配套設施。

圖2 功能分析(作者自繪)

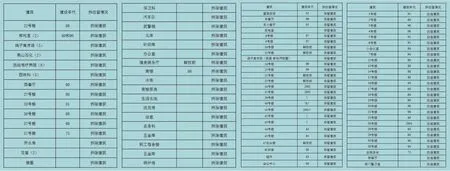

(四)建筑質量分析與評價

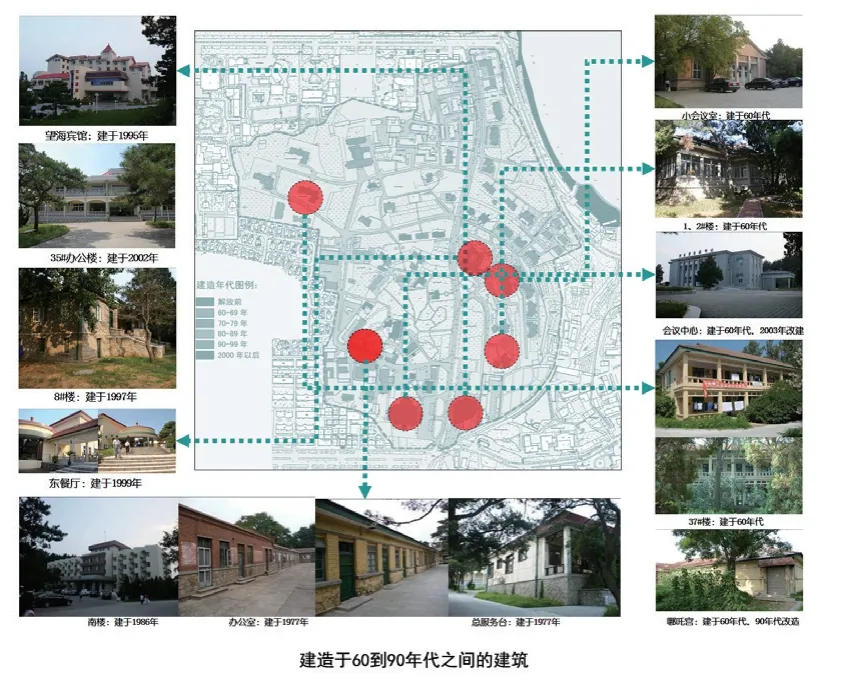

通過業主和政府機關提供的原始信息資料,⑥加上現場實地考察和測量,形成完整的地塊建筑拆改留數據表(圖3)。建筑按照不同建造年代和歷史價值進行分析和分類,形成不同年代建筑質量分析(圖4、圖5)。

圖3 地塊建筑拆改留數據表(作者自繪)

圖4 歷史保留建筑分析(作者自繪)

圖5 建造于20世紀60到90年代之間的建筑分析(作者自繪)

建于新中國成立前的六棟建筑為歷史文物保護建筑,其建筑風格、建筑結構、建筑裝飾、人文歷史等方面有明顯特色,具有很強的研究價值,需要保留。建造于20世紀60年代的部分建筑,以會議中心和1、2號樓為代表,其建筑結構可以繼續使用,因建設年代的設計審美等問題,建筑立面風格不統一,缺少裝飾性和地域特色,但是建筑結構在近期尚可使用,建議分期進行改造。另外一部分建于60年代的建筑,如西餐廳、五金庫、37號樓等,結構形式陳舊,未來使用潛力不大,建議近期拆除重建。建造于七八十年代的建筑多為配套用房,以平房為主,建筑結構、功能落后,結構形式陳舊,使用存在安全隱患,對于地塊的近、遠期規劃有很大的影響,建議結合規劃分期拆除重建。建造于90年代以及2000年之后的建筑,如35號辦公樓、會議樓、望海賓館、東餐廳等,建筑結構滿足使用需求,體量大、建造新,若拆除會造成較大經濟浪費,但建筑立面風格不統一,有待提升,可考慮分期改造和重建。

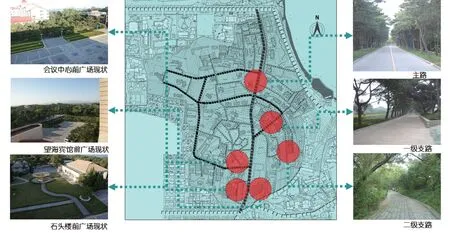

(五)道路系統分析

基于原始地塊地圖以及現場調研,得到地塊道路系統分析,該地塊現狀道路寬度不合理,廣場尺度不寬闊(圖6)。地塊交通聯系以南北主路為主,東西向聯系不順暢;道路系統分級不明確,人行系統不明確。地塊內部有一條貫穿南北的主要道路,東西方向主要依靠三條一級支路相聯系,導致地塊內南北向道路交通壓力較大,東西向交通聯系不夠順暢;其他二級支路路網較為混亂,多數支路路網分級不明確。地塊內現有主要南北向車行道路寬度為6米,其他主要支路寬度在4.5—5米之間,相對較窄,尺寸不統一。車行、人行系統分流不明確。現狀人行系統多占用車行道路,存在安全隱患。地塊內主要公共建筑前廣場設計單一,景觀寬闊度不夠。

圖6 道路系統分析(作者自繪)

出入口的設置在管理、通行上略有不便(圖7)。地塊現有主要車行出入口位于南部聯峰路和北部鴿赤路上。北部休療辦公區入口與外聯區入口共用一個,在出入口管理上增加困難。地塊專用的海水浴場位于東部海灣,從地塊到達海水浴場的現有道路為兩條步行小路。

圖7 出入口分析(作者自繪)

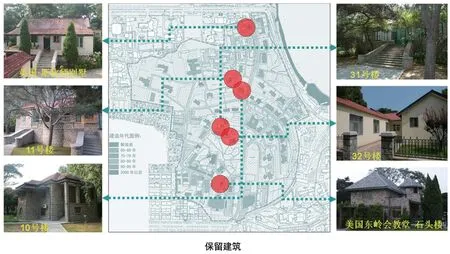

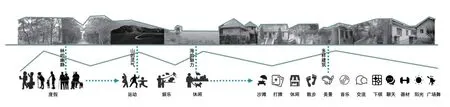

(六)歷史人文和使用需求分析

該地塊緊鄰鴿子窩公園和渤海灣,風景秀麗,交通便利。地塊中間高四周低的地形特征、東部的大海、場地中的多處密林,使身處東山賓館的人形成“登山倚林觀海”的行為。地塊內有大量歷史建筑,形成良好的人文景觀(圖8)。借助良好的自然與人文景觀,并綜合考慮現有東山賓館使用者需求,多為家庭短途出游或老年人長期度假,因此,功能設計應注重休閑與娛樂的多種需求。

圖8 歷史人文和使用需求分析(作者自繪)

四、以Mapping為方法的東山賓館規劃設計方案

通過對北戴河東山賓館地塊物質空間和非物質空間分析,挖掘場地中“看得見”及“看不見”的信息和數據,通過Mapping的方式呈現,從而推導和激發更為符合邏輯和科學的設計概念并生成設計方案。

(一)東山賓館規劃設計概念

在兼顧經濟、社會、環境效益的前提下,充分考慮現狀條件,結合實際情況,把實用、經濟的原則與審美的需求有機結合,規劃布局實現完整統一。將因地制宜、生態關注、科技應用作為規劃設計基礎。

(二)規劃設計方案

北戴河東山賓館規劃、建筑、景觀建設改造工程,因該地塊地形、路網、建筑、景觀等現狀具有極大復雜性,在規劃更新設計過程中通過一、二、三期分級分期規劃方式,最終實現整體地塊的“一中心四景區多節點”規劃目標。

一期規劃,地塊道路的初步分級,舊建筑地塊的拆除與新建、保留建筑的立面改造任務。繼續使用現狀南北兩個出入口。在地塊原有道路基礎上重新組織調整,將道路分級處理,層次清晰,并設計人行步道系統,使人行和車行道路相互分離。拆除地塊內危陋建筑,增建休療辦公建筑和必要的服務辦公配套、康體設施等。對改造建筑進行立面改造,統一建筑風格。對地塊內景觀進行重新整合提升,保留樹木林地,依靠山體地勢設計景觀,以水系和保留建筑周邊觀景提升為重點,初步形成“一中心四景區多節點”的三級景觀布局模式。

二期規劃,完成遠期拆除建筑地塊的新建任務。在規劃布局上使外聯區和休療辦公區相互獨立,擴建西北角休療區建筑,以及其他配套。在東部海坡路上設置出入口作為休療辦公區的主要出入口,使其和外聯區的出入口分離,兩部分通過南北路聯系,相對獨立便于管理。新建休療辦公建筑并擴建西北角聯排休療辦公建筑。進一步完善“一中心四景區多節點”的三級景觀布局模式。

三期規劃(圖9),實現整體地塊的規劃布局完善。改變二期三級道路的格局為環形路網,以更便捷的方式聯系地塊東南西北四個方向建筑,取消南北通路,中心景觀區完整獨立。原1、2號樓的位置對環路的影響較大,在三期進行拆除并選址重建。隨環形路網形成,完成中心景區的建設,最終形成“一中心四景區多節點”的三級景觀布局模式。

圖9 三期規劃(作者自繪)

五、結語

東山賓館規劃設計的調研及方案生成過程,以關注日常生活空間為主的Mapping調研方法,連續觀察、記錄、發現、推導,總結了場地中認知度較低的要素背后所存在的問題,并且真實呈現使用者的日常生活需求,方案在此基礎上進行了重組和創作。目前東山賓館完成了規劃、建筑、景觀的更新工作,實際使用過程中得到廣泛好評與認可(圖10、圖11)。

圖10 更新后的東山賓館(作者自拍)

圖11 更新后的東山賓館(作者自拍)

綜上,通過Mapping參與,強調從人的尺度出發,將城市和建筑的理解建立在人的日常生活價值之上,這既是對場地的理解,也是對未來的探索。獨具特色的Mapping可以揭示出城市和空間除物質形態之外的更深層次問題,也讓設計師對城市的本質有了新的理解和認知,可能激發出額外的設計靈感,設計出更為符合空間品質的方案。

注釋:

①李炘若、蔡利媛、陳宇:《前行中的“非正規”設計——關于Mapping工作坊開展的思考》,《城市建筑》2017年第12期,第42—46頁。

②李慧希:《基于地圖術(Mapping)的景觀建筑學理論研究》,東南大學2016年博士論文。

③何志森:《見微知著》,《新建筑》2015年第4期,第31—35頁。

④《北戴河東山賓館建設改造詳細規劃任務書》,委托方提供。

⑤同上。

⑥《建筑統計》,委托方提供。