生命能量的征象

——畢加索金屬雕塑《公牛頭》研究

羅莎琳·克勞斯(Rosalind Krauss)在《現代雕塑的變遷》一書中提出:“畢加索的浮雕中完全不存在物體表面之外的結構——一種我們可以通過智性實現的觀念核心,用以賦予物體超越感知的含義。他堅持物體表面的內在邏輯,并強調觀念在經驗中產生,而非先于經驗,也不在經驗之外。”[1]羅莎琳以結構主義的研究方法闡明了畢加索這兩件雕塑的獨特之處。但筆者認為,對于畢加索(Pablo Picasso)作品的研究不能完全拋棄對作品之外關于文化、民族和歷史的討論。并不存在能夠完全獨立于文化整體性以及人類境遇潛在關系之外的藝術作品。例如被克勞斯一語帶過的畢加索的金屬雕塑《公牛頭》。

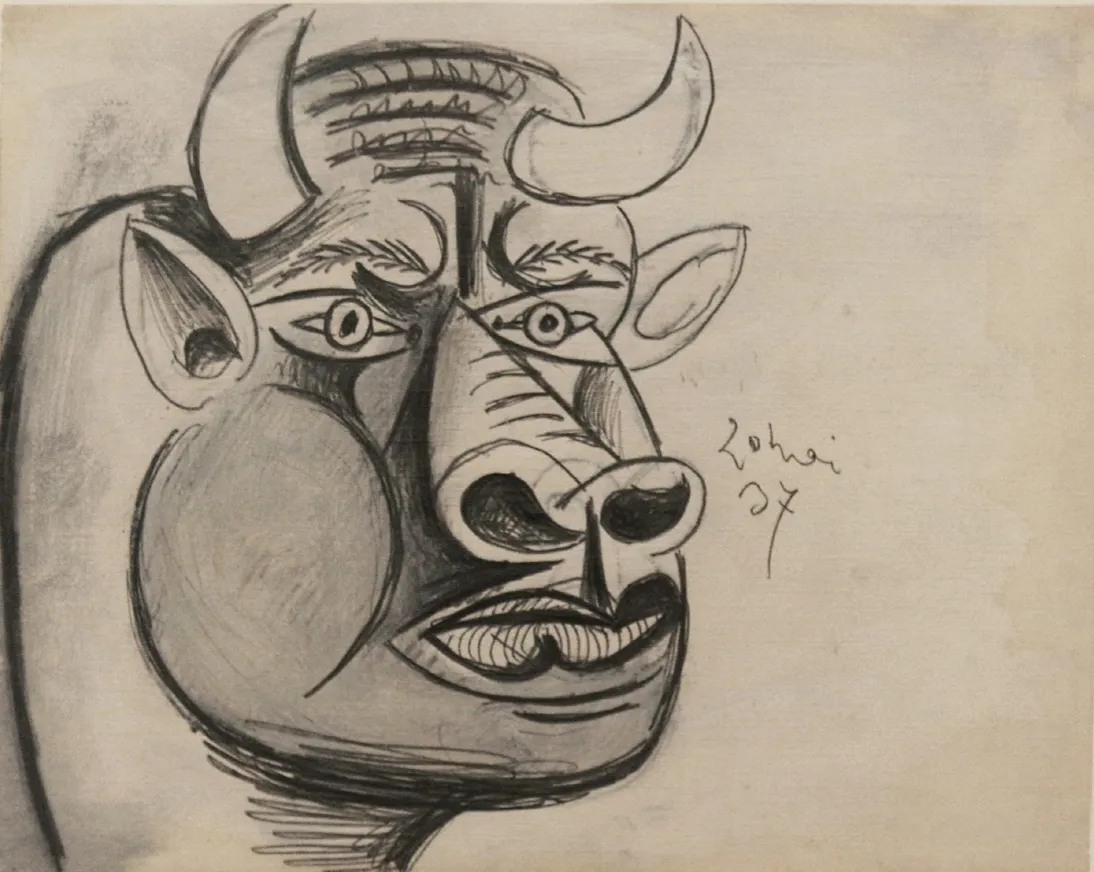

在《公牛頭》這件作品中,“牛”包含了幾層含義:1.歐洲神話中的牛。2.客觀現實世界的牛。畢加索自8歲便與斗牛結緣,并成為終生愛好(圖1)[2]。3.畢加索藝術作品中的牛。例如1937年繪制的《牛頭》(圖2)。4.金屬雕塑作品《公牛頭》中的牛。

圖1 觀賞斗牛途中的畢加索 圖片來源:A Window on the World

圖2 畢加索 牛頭 紙上炭筆 23.5×29.21cm 1937年 巴黎國立畢加索博物館 圖片來源:作者拍攝

本文側重于圖像學研究方法。歐文·潘諾夫斯基(Erwin Panofsky)認為,一件藝術作品包含著藝術家“個性中的一切”[3]5,藝術家在創作行為中已自覺或不自覺地加入了個人受到的民族、時代、宗教、哲學等的影響。因此,上述四點關于“牛”含義的分析構成了認識畢加索《公牛頭》雕塑的重要路徑。

一、情欲與暴力的表征

“牛”作為神話與文學等原典的形象,常成為畫家的藝術母題。其象征意涵被藝術家自覺或不自覺地表現在作品之中。

在古希臘神話里,公牛曾作為宙斯愛慕歐羅巴,并與其發生情欲關系的幻化物。在保羅·委羅內塞(Paolo Veronese)的作品《搶劫歐羅巴》(圖3)中,宙斯化成的牛橫臥在地上,歐羅巴不知所措地抬起雙手及右腳。牛回頭,雙目盯著,并且舔舐歐羅巴抬起的右腳,動作與眼神中充滿愛慕與情欲的意味。[4]安杰洛·波利齊亞諾(Angelo Poliziano)曾寫過關于此故事的優美詩句:

圖3 保羅·委羅內塞 搶劫歐羅巴 布面油畫 60×70cm 1570年 倫敦國家美術館 圖片來源:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paolo_Veronese_-_The_Rape_of_Europa_-_Google_Art_Project.jpg

你可以贊美

因愛情力量而變為美麗牡牛的朱庇特,

……

而牡牛卻環顧回望,不時地吻著她的腳掌。[3]25-26

從某種意義上說,宙斯幻化成的牛成為“歐洲大陸之父”——歐洲生命的來源。在現實中,畢加索旺盛的生命活力與創造力也表現在他追求和面對愛情的行為之中。誠如阿根廷作家科塔薩爾所言,在西班牙,人們的情感教育,是在妓院和斗牛場完成的。

畢加索的情感生活全部坦白在他的作品之中,從粉紅色時期的費爾南德·奧利維耶(Fernande Olivier)到最后一直陪伴在他身邊的杰奎琳·羅克(Jacqueline Roque)。他用畫筆記錄下情感生活,包括許多傾慕、熱戀、幸福,也包括頹喪、后悔和痛苦。情感本身包含著如同斗牛似的傷害與暴力——鮮血與鮮花。這種極近又極遠、對抗與糾纏、專注與癡迷的關系,更像是對于畢加索,或每個人愛情生涯的比喻。總之,愛情的多變、綿長與熱烈,是畢加索旺盛藝術能量的表征,也是他永不干涸的靈感源泉。

米諾陶諾斯是希臘神話中另一個關于牛的角色,他居住在克里特的迷宮中,他被受到詛咒的母親生下,有著殘暴的獸性。米諾陶諾斯是海神波塞冬賦予米諾斯的公牛與米諾斯的王后帕西淮交配而生,是神對違背信約的人做出的懲罰。米諾陶諾斯兇猛異常,餐飯只食人肉,最終被來自雅典的忒休斯進入迷宮所殺。克里特島的米諾斯文明曾出土一系列描繪公牛跳躍和擒抓的場景。并且,在一些埃及新王國出土的墓葬壁畫中,有陶罐上圖繪的牛頭裝飾圖案,以及公牛小型雕塑,例如金杯The Vapheio cups的來源。牛通常作為人類強有力的對手而存在。在畢加索的某些作品中,它象征著暴力與威脅。

例如在畢加索繪制于1935年的《牛首人神米諾陶之戰》(圖4)中,牛頭人以粗野的姿態進入畫面中,畫面里有基督式正在爬梯子的人物、窗后的兩名女子以及受驚之馬和橫躺著裸露上半身的女性。向上登梯的基督式人物回首望向牛頭人,仿佛正在向上逃離腳下混亂的世界。畫面中唯一神情自若、發出光芒的是牛頭人正在盯著的小女孩,左手的燭光在宗教中象征上帝的存在,右手的鮮花象征著希望,“希望就是對果實的預感”[3]165。在畫面上方窗前的兩位女子顯露出沉思和悲哀的表情,目光注視著少女手中的燭光,面露宗教般的憐憫與悲惋。同樣的燭光與女性形象也出現在他的其他畫作中(圖5),象征著殘暴畫面中的光明與圣潔。圖4畫面中馬匹四肢騰起,正在驚叫與嘶鳴。馬在畢加索的畫中常象征受迫害的角色或弱勢的民眾,在為《格爾尼卡》所作的草圖中,有一匹在牛頭之下的正在痛苦嘶叫的馬,馬與一位受傷的、抱著孩子的母親并置在一起,都呈現出相似的讓人憐憫的痛苦表情(圖6)。畢加索對牛馬組合的偏好很可能來自于他8歲時觀看斗牛運動的深刻印象,畢加索將此經驗形容為“Horrible”。2009年的《泰晤士報》記載了畢加索這段自述——“應該是在我八歲的時候,父親帶我去看斗牛士Lagartijo表演,那場表演中的牛身體巨大,它將場內的馬頂撞了20次,馬像蒼蠅一樣慘痛地死去,那實在是太恐怖了”[5]。在20世紀20年代之前,斗牛場里的馬匹不受保護,時有發生牛將馬頂翻刺死的情況。因此,畫面中的米諾陶諾斯象征著現實世界的侵略者,是耶穌、女孩、民眾與上帝的對立方,是殘害生靈的禍首,是對戰爭發起者的隱喻。

圖4 畢加索 牛首人神米諾陶之戰 蝕刻銅版畫 56.6×77.2cm 1935年 圖片來源:https://new.qq.com/rain/a/20210219a02j2b00

圖5 畢加索 拿著蠟燭的女人,斗牛與馬 鉛筆、毛筆、印度墨 31.5×40.5cm 1934年 巴黎國立畢加索博物館 圖片來源:作者拍攝

圖6 畢加索 馬和帶著死去孩子的母親 紙上鉛筆 24×45.5cm 1937年 巴黎國立畢加索博物館 圖片來源:作者拍攝

二、畢加索的精神“自畫像”

2014年的《泰晤士報》刊登了畢加索在一次大屠殺幸存者藝術品拍賣中所說的話:“如果您在地圖上標出我經過的所有路線并畫出一條線,將它們連接在一起,那么它會像牛頭怪一樣。”[6]藝術家通常會借用或創造某個形象,來象征他們內心所認為的自己真實的面貌。對于畢加索,“牛”便是他的“自畫像”。阿納森(H. H. Arnason)曾總結道:“在畢加索的肖像畫中,米諾陶的地位是含糊不清的:它可能是西班牙的象征,有時是藝術家自己的化身。”[7]列奧·施坦伯格(Leo Steinberg)在評論畢加索創作于1933年的銅版畫《米諾陶與熟睡的女人》時說:“畢加索的米諾陶代表了藝術家本人。他追求、愛撫,最后死在天真的女人面前。”[8]

畢加索曾說他的藝術就是他的生活。威廉·魯賓(William Rubin)也認為:“畢加索藝術的變化直接跟大師私生活的轉向與扭曲有關系。除了他的立體主義,畢加索的風格無法逃脫他的自傳生活。”[9]16畢加索在11歲時就與他的朋友們一起組織斗牛活動。“我那時常常教給其他男孩如何對付公牛,如何拿夾克做披風用,這些活動真是其樂無窮。”[10]58其對于斗牛運動的癡迷來自于對父親的繼承。“他把這一嗜好傳給了他的兒子。”[10]14畢加索不僅受到斗牛的視覺沖擊和文化精神的影響,也將自己視為一頭牛。在2000年《泰晤士報》的一篇文章中提到:“畢加索視自己為一頭公牛。他以如牛一樣的精神能量使得其畫面中的鴕鳥煥發出勃勃生機。”[11]斗牛的精彩之處在于斗牛士無限貼近死亡的威脅,并成功躲避死亡。生死間的本真反應體現出人性中最真實的狀態,是藝術家最為珍視和向往的境界。畢加索也在藝術中追求這種由斗牛而來的體悟。

在2014年的一期《泰晤士報》中,南希·達蘭特(Nancy Durrant)曾說:“縱觀畢加索一生,他強烈地感到與神秘的彌諾斯牛頭人有密切的聯系,并不厭其煩地一次次地畫它。”[6]畢加索的好友路易斯·米格爾·多明戈(Luis Miguel Dominguin)曾在他的一篇文章《公牛和斗牛士》中將畢加索看成一只公牛,并引用安達魯西亞詩人拉斐爾·阿爾貝蒂(Rafael Alberti)的贊美詩獻給他:

你這唯一的斗牛王者

用畢加索式的粉紅和金黃

以巴勃羅·魯伊茲·畢加索為公牛

而我則是畢加多(picador)。[10]14

斗牛同時包含著暴力與美、血腥與優雅、力量與靈動,斗牛給畢加索帶來源自其民族文化當中的生命活力。科塔薩爾(Julio Cortázar)曾指出西班牙人人生觀的形成與斗牛文化關系密切,他認為:“多虧了斗牛,一個西班牙人才得以了解自己,明白自己身處何種世界。”[12]因此可以說,畢加索從斗牛中觸碰到其民族文化的根源,在斗牛里找到和生命、命運搏斗的象征意義,在狂野與血腥中鍛煉與殘酷現實抗爭的能力,在婚姻與戀愛里啜飲繆斯贈予的靈感源泉。所有這些,賦予了畢加索如奔牛般源源不絕的生命能量。

三、金屬雕塑《公牛頭》

由前文可知,畢加索藝術創作中的牛包含多種象征內涵,蘊含著歐洲神話及西班牙斗牛文化,他的作品從來都不是不可辨認的抽象雕塑,也并非簡單的材料游戲。并非如克勞斯所言:“不存在物體表面之外的結構”[1]。

《公牛頭》(圖7)這件作品組合了自行車的車把和車座,材料轉化為非再現式的牛頭形象,車把既不符合牛角的粗細變化,也不符合與頭的比例關系,車座上也沒有牛的五官,但其同時也并非抽象雕塑,觀者可以無礙地辨認出其外在形象。因此,這件作品介于再現與抽象之間,是基于材料本身造型之上的變形和組合。因而,與畢加索其他繪畫作品中牛的形象不同,這件作品的形式并不完全由藝術家所決定,創作過程與結果會產生不同于藝術家預設的部分,而這一部分的形式決定于材料的造型,決定于在20世紀中葉歐洲自行車的流行款式。畢加索在創作之初很可能沒有想到會出現一件沒有五官的牛臉,以及沒有粗細變化的牛角。而另一部分,作品的觀念決定于材料與創作作品特定時代之間的關系,同時決定于觀者對材料的思考與感受。《公牛頭》創作于1942年,時值第二次世界大戰期間,雕塑銹跡斑駁,材料帶給人干枯、荒蕪和殘骸的聯想。報廢的自行車零件像一個已經風干的牛頭標本,讓人聯想到戰爭的某種恐怖肅殺的氛圍,“對于巴黎的超現實主義者來說,牛頭神怪象征著黑暗、非理性與暴力,是犯罪和殘酷的根源”[12]。

圖7 畢加索 公牛頭 金屬焊接 16×16×6cm 1942年 巴黎國立畢加索博物館 圖片來源:作者拍攝

眾所周知,畢加索的藝術受到非洲雕刻的影響。喬治·巴塔耶(Georges Bataille)的文章《消失的美洲》中提出非洲雕像中“邪惡、虛假的神靈,在這些虛假的神靈的宗教狂熱中,混合了毫無同情心的殘酷和黑色幽默……祭司們的食人盛宴,用尸體和血流成河舉行的慶典——不止一次的歷史事件讓人想起有名的薩德侯爵(Marquis de Sade)描繪的那些令人瞠目結舌的聲色享樂”[9]43-44。非洲雕塑恐怖的一面影響到畢加索的《公牛頭》。但這件作品并非僅僅為了控訴戰爭,或影射被戰火蹂躪過的殘敗的歐洲大陸。而是以神話、民俗、民族文化及人性甚至獸性來對工業文明機器時代被壓抑和折磨的人類生存的一種救贖。他將廢墟殘敗的材料肌理與象征生命與能量的牛融于一體,使作品富于張力。這種在矛盾體兩極之間的對比,完成了彼此意義的激發。自行車象征工業文明的人造物質,車把與車座為了適應人的身體而設計,但畢加索將其組合成了抗拒、攻擊人的“牛”的形象。它在斗牛場上對人致命地攻擊,拒絕迎合人的意志。因此,畢加索的這件牛頭雕塑是米諾陶諾斯這一意象在歐洲二戰期間的顯現。是走入二戰歐洲的米諾陶諾斯所留下的痕跡,是時代某種面相的縮影。而在另一方面,作為畢加索內在生命的“自畫像”與生命能量的表征,這件作品也帶給人對于現代社會的思考。《公牛頭》象征著旺盛的生命力與亢進的激情。它渴望鮮血,代表著人類天性中的血性與野蠻,那種旺盛的欲望與好斗的獸性,總是激起看臺上每一位觀眾潛在的亢奮與躁動。而這種無由來的天生欲望與情感,是畢加索藝術的重要精神來源,他就像那頭奔襲在學院派、藝術史、歐洲文明圍成的斗牛場中的霸悍公牛,用如同尖銳犄角的手中畫筆,在藝術與文明史的世界里橫沖直撞。他憤怒、有情欲、多變而執著,在對流淌的鮮血與那場注定悲劇性的戰斗中結束自己的一生。他拒絕重復與妥協,拒絕死亡與凋零,拒絕既定的學院派規則,拒絕在前人美學成就的蔭蔽之下隨遇而安。這種如牛一般的旺盛生命力不僅使其成為藝術史上的巨人,也是20世紀的一個象征。在其1973年去世時,法國領導人宣布這一消息時曾說“20世紀提前結束了27年”。

從騎著公牛的歐羅巴,到20世紀騎在自行車上的人,從古代到現代,從神話到現實,畢加索通過“牛”這一希臘神話中的符號連接現代工業元素與傳統神話傳說,通過材料拼接,讓人從當代社會中追憶起古老文明的起源,以及人類動物性中的原始生命能量。這件作品同樣讓我們聯想到拉斯科洞窟與阿爾塔米拉洞窟壁畫里那些保存著原始人生活激情與憧憬的牛形象。畢加索不僅希望自己能如兒童一般去繪畫,也希望像遠古先民或神話中人那樣充滿希望與活力,他在藝術上尋回“赤子之心”的愿望,不僅是對兒童之自由感的尋覓,更是對文明與藝術之起點的永恒追憶,以此來帶領觀者面對和回應眼前這個充滿挑戰的問題世界。畢加索希望通過這件金屬雕塑,在殘敗與廢墟之上重建人類精神力量,用殘骸喚醒人性中不朽的能量來源。

藝術家總是在以古老的文化,通過藝術創作的方式,給予當下的生活以某種啟示。宙斯幻化的牛象征著人與神共有的強烈生命情感,那是創造力的源頭,是人類剛踏出幾千年文明旅程的第一個腳印。觀者通過藝術家的作品追憶那時人類剛出發時的自信與興奮,幻想與憧憬。給當代人精神以歸宿,生命以動力。借用潘諾夫斯基的話,“牢記情感性的隔代遺傳能使一個人具有最高程度的審美活動和知識上的精雅”[3]64。畢加索創作于1942年的作品《公牛頭》就是如此,這件作品提醒邁入現代工業文明世界、住進鋼鐵叢林的人,不忘記那份來自遠古的原始生命力,用腳下的材料重建生命精神碑塔。這是一位偉大藝術家給后人留下的真正遺產。