自然資源統一管理下水資源調查監測需求分析

王 泉,楊建鋒,呂承訓,王 堯,余 韻

(中國地質調查局發展研究中心,北京 100037)

歷史上,我國側重于水資源價值的開發,以需定供的特點突出,對水生態、水環境、水安全的重視程度不夠。隨著生態文明建設步伐的加快,水資源管理開始統籌考慮水環境、水生態、水資源、水安全等方面。水資源調查監測工作也需要適應新的變化。在自然資源統一管理框架中,自然資源調查監測是所有工作的重要基礎。根據2020年初自然資源部發布的《自然資源調查監測體系構建總體方案》,自然資源調查分為基礎調查和專項調查。水資源調查屬于專項調查,主要目的是查清地表水與地下水資源量、水資源總量、水資源質量、河流徑流量、湖泊水庫蓄水狀況、地下水水位變化等。自然資源監測分為常規監測、專題監測和應急監測,地下水監測屬于專題監測,目的是摸清地下水水位、水質動態變化。深入分析自然資源統一管理對水資源調查監測工作的需求,是開展水資源調查、監測和評價工作的前提和基礎。

1 自然資源統一管理框架下水資源管理理念與目標

2015年中共中央、國務院印發的《生態文明體制改革總體方案》明確了生態文明體制改革需要樹立新的理念:尊重自然、順應自然、保護自然;發展和保護相統一;綠水青山就是金山銀山;自然價值和自然資本;空間均衡;山水林田湖是一個生命共同體等,共同形成了自然資源統一管理工作的理論基礎,需要在水資源管理各個環節和全過程貫徹落實。在自然資源統一管理框架下,水資源管理理念與目標有如下3方面變化。

1.1 水與自然的整體性

水資源管理對象從著眼于水轉變為著眼于山水林田湖草生命共同體。水是生態系統的重要組成要素,是山水林田湖草生命共同體不可分割的一部分。水與山、林、田、草等生態要素共同組成了具有一定功能的有機整體,各要素之間是相依共生的關系,其中,一種要素發生變化,都可能會影響到其他要素和整個生態系統。例如,原來的森林由于拓荒改變為耕地會顯著改變區域水循環過程,從而引起河水流量變化;人工大量開采地下水會引起地下水水位大幅下降,從而改變依靠地下水維系的生態系統。以往水資源管理偏向就水論水,強調滿足經濟社會對水資源的需求,而忽視了水與其他要素的共生性和生態系統的整體性。自然資源統一管理要統籌山水林田湖草治理,以保護整個生態系統功能為目標,推進水資源開發、利用與保護。

1.2 水與經濟布局的空間均衡性

水資源開發要從著眼于滿足需求轉變為著眼于供需匹配[1]。水是保障經濟社會發展的戰略性經濟資源。水資源與經濟布局、國土空間開發的匹配程度直接影響著經濟社會的可持續發展。由于氣候、地理等自然條件的差異,水資源空間分布是有限且不均衡的。近幾十年來,我國水資源開發的主要目標是滿足經濟社會發展日益增長的水資源需求量,導致很多地區出現河流斷流、濕地萎縮、地下水水位持續下降等諸多問題。自然資源統一管理要考慮生態系統的水資源承載能力,由以需定供轉變為以供定需,在保障生態系統穩定的前提下,推動土地開發、礦產開發、城鎮建設等國土空間開發活動與水資源分布匹配,實現空間均衡。

1.3 水的資源、經濟與生態價值的一體性

水的資源、經濟與生態價值的一體性,即水資源利用要從著眼于資源和經濟價值轉變為統籌考慮資源、經濟和生態價值[2]。水既是維持人類基本生產生活的基礎性自然資源,又是保障經濟社會持續發展的戰略性經濟資源,還是保持生態系統穩定的不可或缺的生態資源。一個地方水資源是有限的,某一方面用水多了,就會擠占其他方面的用水。在我國快速工業化城鎮化發展階段,水資源管理的主要目標是保障快速工業化城鎮化的用水需求,導致很多地區水資源過度開發利用,供需矛盾加劇,引發了各種生態問題。自然資源統一管理的主要目的之一就是服務經濟社會發展和民眾福祉,在不損害自然資本的前提下最大程度地發揮其經濟效用。水資源管理要統籌考慮水的資源屬性、經濟屬性和生態屬性,追求水的生態-經濟服務價值最大化。

2 自然資源統一管理對水資源基礎信息的需求分析

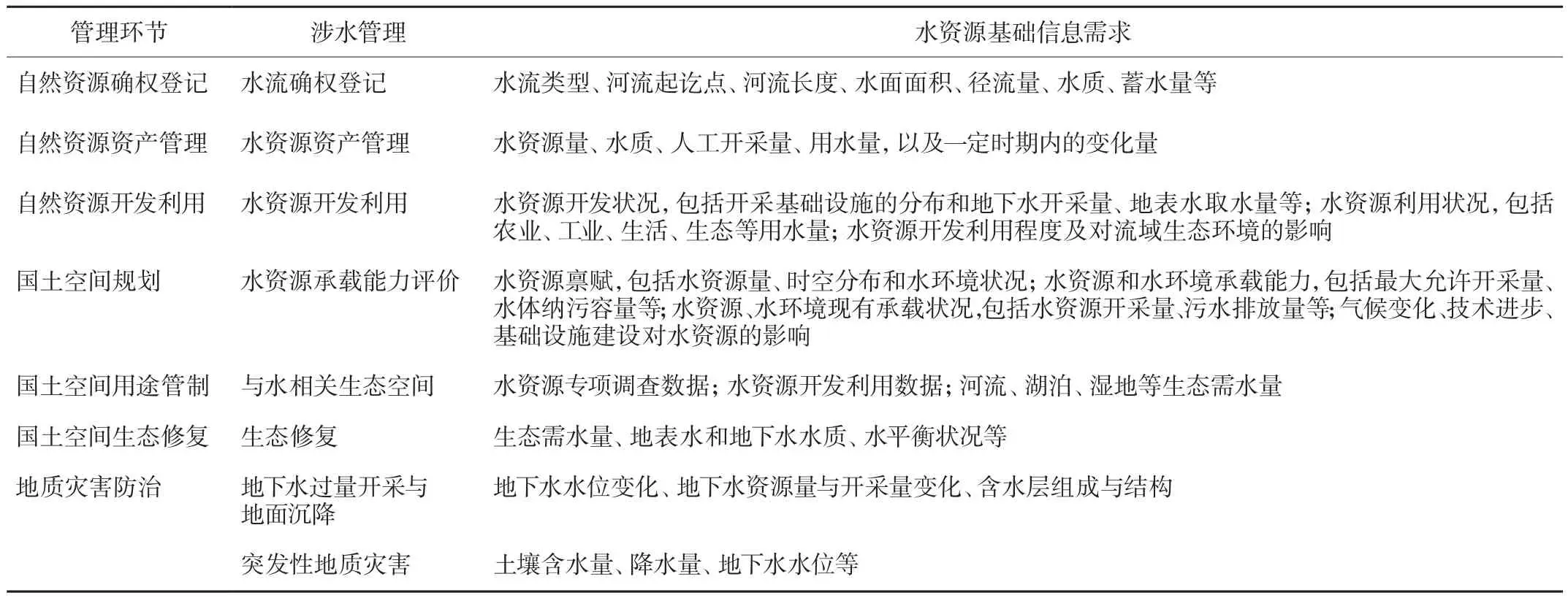

為推進自然資源統一管理,水資源管理的新理念統籌考慮了水資源、水生態、水環境、水安全等多方面需求,并融入具體管理工作內容中,包括自然資源確權登記、資產管理、開發利用、國土空間規劃、用途管制、生態修復、地質災害防治[3](表1)。

表1 自然資源統一管理主要環節對水資源基礎信息需求

2.1 自然資源確權登記

自然資源確權登記是建立自然資源資產產權制度的基礎[4]。根據《自然資源統一確權登記暫行辦法》,河流、湖泊、水庫等水流確權登記要依據水資源專項調查成果,所需要的水資源基礎信息包括水流類型、河流起訖點、河流長度、水面面積、徑流量、水質、蓄水量等。

2.2 自然資源資產管理

自然資源資產管理是促進自然資源開發利用的重要制度。自然資源資產管理需要對包括水資源在內的自然資源資產進行評估與核算[5]。水資源資產評估與核算是將水資源作為一種資產來管理和計量,推動區域水資源優化配置,提高水資源利用效率。水資源資產評估與核算需要的水資源信息,包括水資源量、水質、人工開采量、用水量,以及一定時期內的變化量。

2.3 自然資源開發利用管理

自然資源開發利用管理的目的是促進自然資源資產集約開發利用。水資源開發利用管理需要根據流域生態環境特征和經濟社會發展需求,確定合理的開發利用管控目標,實施對流域水資源、水能資源開發利用的統一監管。實施水資源開發利用管理,一是需要了解水資源開發狀況,包括開采基礎設施的分布和地下水開采量、地表水取水量等;二是需要了解所開采的水資源在經濟社會中的利用狀況,包括農業、工業、生活、生態等的用水量;三是需要了解水資源的開發利用程度和對流域生態環境的影響。

2.4 國土空間規劃

國土空間規劃通過對國土空間開發保護做出安排,推進形成合理的生產、生活、生態空間格局。國土空間規劃以資源環境承載能力和國土空間開發適宜性評價(“雙評價”)為基礎。水資源與水環境承載能力評價是“雙評價”的重要內容。根據自然資源部《資源環境承載能力和國土空間開發適宜性評價指南(試行)》,開展“雙評價”工作,需要了解水資源的稟賦,包括水資源量、時空分布和水環境狀況;需要了解水資源和水環境的承載能力,包括水資源最大允許開采量、水體納污容量等數據;需要了解水資源、水環境現有承載狀況,包括水資源開采量、污水排放量等數據;需要了解氣候變化、技術進步、重大基礎設施建設等對水資源的影響。

2.5 國土空間用途管制

國土空間用途管制是統籌考慮自然生態各要素,確定耕地、林地、草地、河流、湖泊、濕地等所有國土空間用途,實現整體保護、系統修復和綜合治理。確定生態空間用途、權屬與分布,需要基于自然資源調查成果。在生態空間用途確定之后,對生態空間實行承載力控制,防止過度墾殖、取水等對生態功能造成損害[6]。對于重要水體,需要開展水功能區劃,加強水體保護。由此可見,落實國土空間用途、實施用途轉用,特別是落實與水相關的生態空間用途,需要有水資源相關信息予以支撐[7]。具體包括:水資源專項調查數據,水資源開發利用數據,河流、湖泊、濕地等生態需水量。

2.6 國土空間生態修復

國土空間生態修復,通過采取各種措施,推進國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理、海洋生態、海域海岸帶和海島等的修復[8]。水土流失、濕地退化、水環境污染、河流恢復等生態問題往往與水系統的變化有關。例如,引起濕地退化的原因包括水量補給不足、農業開發、水污染、水體連通性的人為阻斷等。因此,河流、湖泊、濕地等生態系統的修復治理需要相關的水資源基礎信息予以支持,包括生態需水量、地表水和地下水水質、水平衡狀況等。

2.7 地質災害防治

地質災害防治是自然資源管理工作的重要內容。滑坡、崩塌、泥石流等突發性地質災害防治,地面沉降,地裂縫等緩變型地質災害防治,地下水過量開采管理等都涉及生態系統中水的變化過程[9]。地下水過量開采以及所引發的地面沉降等問題管理,需要了解地下水水位變化、地下水資源量與開采量的變化、含水層的組成與結構等。滑坡、崩塌、泥石流等地質災害的監測預警,需要了解土壤含水量、降水量、地下水水位等相關信息。

3 水資源調查監測需求分析

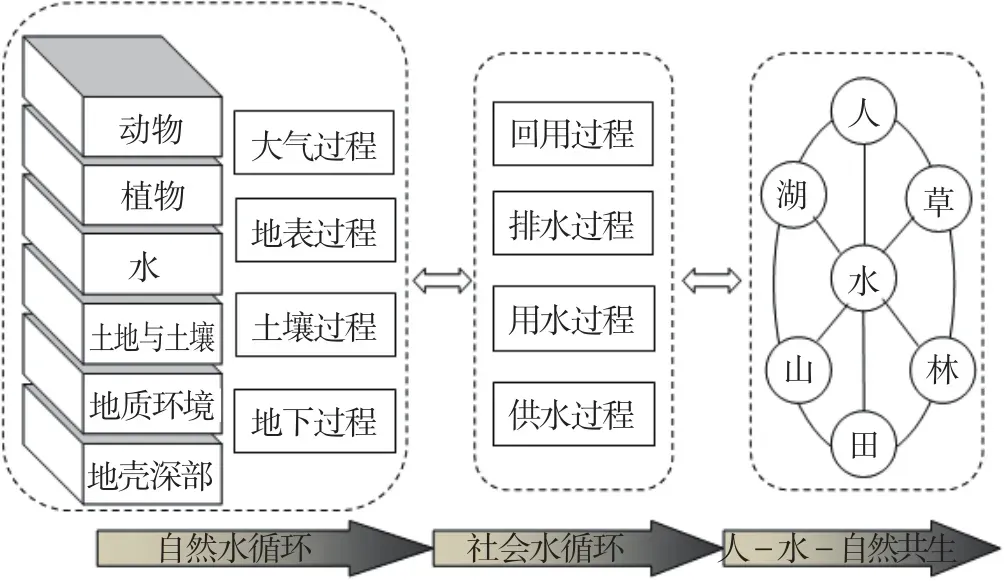

從自然資源與國土空間管理主要環節對水資源基礎信息的需求來看,自然資源統一管理需要系統、持續、深入的水資源調查監測工作來支撐。管理的對象是整個“山水林田湖草生命共同體”。水資源調查監測工作需要查清水在這個共同體中的賦存、分布、運移、變化與作用過程,大體上可劃分為三個大的方面:一是自然水循環,是水通過蒸發、蒸騰、冷凝、沉淀、徑流、滲透和滲濾等過程,發生相態轉換和周而復始運動[10];二是社會水循環,是受人類影響的水在經濟社會系統及其相關區域的生命和新陳代謝過程[11];三是人-水-自然共生關系,水與人類、其他生態要素相互關系與影響(圖1)。因此,這種水資源調查監測工作既是對以往調查監測工作的繼承,又是全新的、升級的、發展的自然資源管理基礎性工作。

圖1 水資源調查監測需求框架分析示意圖

3.1 夯實水資源管理自然基礎,需要查明自然水循環狀況

水賦存在“山水林田湖草生命共同體”之中,并在其中運移、轉化、循環。無論是水流確權、資產管理、開發利用,還是承載能力評價、生態保護修復,都需要查明自然水循環狀況。

3.1.1 開展水文調查

查明地表水分布、水量、暴雨、洪水等狀況。通過調查,了解區域地形、地質、土壤、植被等下墊面,確定水流活動空間;補充水文站資料,獲得降水、蒸發、地表水資源、地下水資源、總水資源量、水質等基礎數據。

3.1.2 開展水文地質調查

查明含水層、補給徑流排泄條件和地下水數量、質量變化特征。通過調查,了解地下水賦存和運移的含水層空間結構、地下水系統邊界,獲得地下水動態、地下水補給資源量、地下水可開采資源量、地下水水質等基礎數據。

3.1.3 開展水循環研究

查明大氣水、土壤水、地表水、地下水循環轉化規律。自然水循環由降水-坡面-河道-地下等基本循環環節組成,大氣過程、地表過程、土壤過程、地下過程構成了自然水循環過程。流域下墊面和土地利用方式改變,會導致水分蒸發、徑流、下滲等水文特性參數發生改變,從而引起水循環發生改變。

3.2 夯實水資源開發管理基礎,需要查明社會水循環狀況

水通過取水工程自生態系統進入到經濟社會,供給工業、農業、居民等使用,然后又通過各種途徑從經濟社會排放到生態系統,構成了社會水循環(圖1)。社會水循環包括供水、用水、排水與回用4個過程。

3.2.1 開展供水調查

查明各種供水設施分布與供水數量。供水是將自然水循環引入經濟社會的起始端,供水規模的大小決定著經濟社會對水資源的開發程度。通過調查,了解地表水源地、地下水源地、泵站、塘壩、地下水取水井等供水基礎設施的分布,獲取地表水、地下水供水量和水質基礎數據。

3.2.2 開展用水調查

查明各種水資源用戶及其用水數量。用水是社會水循環的核心,是獲取水的各種價值的過程。用水量是指包括輸水損失量在內的分配給用戶的總用水量。我國一般將用水部門分為農業、工商業、生活和生態環境[12]。通過調查,了解用水部門及相關產業的分布狀況,獲得農業、工業、生活和生態環境用水量和相關產業用水量基礎數據。

3.2.3 開展排水調查

查明各種水資源用戶向生態系統排放的水量與質量狀況。排水是社會水循環與自然水循環的聯結節點,排水數量和質量對生態系統具有重要影響。通過調查,了解農業、工商業、生活、生態環境用水部門的排水狀況,獲得排水數量、水質、污染組分等基礎數據。

3.2.4 開展污水處理與回用調查

查明再生水的數量、質量與利用狀況。污水回用是對排放的污水進行收集、再生與供水的過程,通過處理,恢復水的利用價值。通過調查,了解污水處理設施的分布與處理能力,獲得再生水數量、水質、利用量等基礎數據。

3.3 夯實水生態空間管理基礎,需要查明人-水-自然共生關系

水資源維系著人類生存,又通過對生態系統的影響間接決定著地區發展程度、居民生活質量;人類活動可以通過調配水資源,推動實現水資源的經濟價值和生態價值;山林田湖草會改變水循環的速度和過程,對人類的生存發展產生影響。保持整個生態系統功能穩定與推進自然資源合理開發,需要研究人-水-自然之間的共生關系。水是生態系統中最活躍的生態要素,將其他生態要素有機地聯系在一起。以水為核心,開展水與人、水與其他要素之間的共生關系研究,是保持生態系統穩定的重要基礎。

3.3.1 開展生態需水調查

查明生態系統功能與水資源之間的關系。植被生態修復、退耕還林還草、水土流失防治、河湖生態修復、濕地恢復重建、農業生態保護[13]等生態問題的解決,都需要對生態水文過程進行調查研究,獲得生態需水量、蒸散量、碳氮量等基礎數據。水生態保護,需要了解生態系統的水源涵養、水土保持、土壤凈化等功能[14];了解水資源在各類生態系統中的循環速度、循環量和水質變化情況;了解水生態對地區工商業、農業、居民活動的調配影響程度。

3.3.2 開展多種資源綜合分析

自然資源管理需要權衡各種資源的潛在影響,綜合社會、經濟、生態功能與資源價值等相關關系做出決策,統籌推進資源開發、利用與保護。針對這種管理需求,國外探索提出了景觀尺度分析方法[15]和多資源分析方法。水資源調查需要以生態系統為單元,在主體功能的約束下,研究水、土地、礦產、濕地等資源開發的影響與生態效應,評價多種資源開發的綜合效益。

3.3.3 開展水-能源-糧食的紐帶關系研究

水、能源、糧食三種資源開發利用之間的關系日益密切,其紐帶關系目前是國際研究的熱點之一。幾乎所有的能源開發利用方式都離不開水,在很大程度上也受到水的影響。水資源的運輸、提取和利用都必須以能源作為動力。糧食資源的形成正是建立在水資源和能源資源的消耗上。水、能源和糧食安全之間存在明顯的傳導性,某一因素的惡化會在三者間產生連鎖反應[16]。加強水、能源、糧食的綜合研究,可以為水資源安全、能源安全和糧食安全提供基礎依據。

3.3.4 開展水與災害關系的調查研究

水作為重要的自然營力,具有強大的自然改造能力。一方面是過度的開發利用會導致水源枯竭,造成干旱災害,地下水過量開采等也會引發地面沉降等災害。另一方面,極端降水會引起水生態突變,造成山體滑坡、洪災。需要加強水與災害關系調查,獲得降水強度,水庫蓄水量、泄洪量,地面沉降量等基礎數據。

4 結論

(1)隨著我國自然資源統一管理工作的推進與完善,水資源管理理念與目標發生了重大變化。主要體現在水資源管理應充分考慮水與自然的整體性,水與經濟布局的空間均衡性,水的資源、經濟與生態價值的一體性等。

(2)在自然資源統一管理工作中,各管理工作環節均需要水資源基礎信息的支撐。調查監測需要擴展內容,調查與水資源、水生態、水環境、水安全相關的基礎信息,以實現水資源管理下生態-經濟服務價值最大化。

(3)水資源調查監測要在繼承以往工作的基礎上升級和發展。主要需求體現在:夯實水資源管理自然基礎,需要查明水的自然循環狀況;夯實水資源開發管理基礎,需要查明水的社會循環狀況;夯實水生態空間管理基礎,需要查明人-水-自然共生關系。