生態文明背景下土地利用綜合效益評價及其空間分異

——以江西省為例

馮清華,何 蕾

(1.華南師范大學地理科學學院,廣東 廣州 510630;2.江西財經大學旅游與城市管理學院,江西 南昌 330013)

改革開放以來,中國經濟快速發展,但環境保護讓步于經濟增長的發展模式,使得生態環境與資源問題日益嚴峻。為此,國家高度重視生態文明建設。作為國家生態文明建設試驗區之一的江西省肩負著探索生態與經濟協同發展道路的重任,而實現土地集約節約利用、提高土地利用綜合效益是生態文明建設的重點內容[1]。隨著綠色發展觀的深入,各方開始進行土地資源利用格局研究與調整,以緩解土地粗放經營問題。提高土地利用綜合效益成為土地研究的熱點問題之一。土地利用效益評價則為區域土地利用的科學性提供重要依據。

當前土地利用效益評價研究方法主要包括熵值法[2-5]、變異系數法[6]、全局莫蘭指數與熱點分析等。在研究尺度上縣級[7]、市級[6-8]、省級[9]、城市群[4]、流域[10]均有涉及,而整體上呈現出向更大尺度研究發展的趨勢。評價體系的建立主要從社會、經濟及生態三個維度開展。相關研究為土地利用效益評價奠定了理論與方法論基礎,但仍存在不足之處。首先,采用簡單的熵值法、專家法等難以對評價結果進行客觀分析,且當前研究的滯后因素分析也相對薄弱;再者,少有學者關注糧食主產區的土地利用效益問題,而這類地區的土地利用需求矛盾突出,迫切需要進行土地利用效益評價來為其統籌協調發展提供依據。

基于此,本文選擇糧食生產區與生態文明建設示范區之一的江西省為研究對象,基于熵值 TOPSIS(Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution)法對江西省的土地利用效益與耦合協調度進行時空動態分析,探索提升江西省土地利用效益及耦合協調度的路徑,為生態文明建設大背景下的城市土地協調發展提供思路。

1 研究區與數據概況

1.1 研究區概況

江西省地處中國東南偏中部,長江中下游交界處的南岸。全省總面積16.69萬km2,總人口4647余萬人,轄11個地級市。2020年,江西省GDP為25691.5億元,增速為3.8%,高于全國平均增速。江西礦產、森林資源豐富,林地占全省總面積的62.39%。截至2020年年底,全省耕地面積為27216 km2,人均耕地面積不足全國平均水平的70%,但由于江西水稻的種植條件適宜,水稻產量高,因此江西是中國的13個糧食主產區之一。

江西省自然保護、礦產資源開發、糧食生產與城市發展等各類用地需求巨大,用地空間沖突日益凸顯。對江西省過去及當前的用地格局進行土地利用效益評價,分析效益滯后的因素,進而發掘效益的提升路徑,可為統籌協調江西省的土地資源,探索生態與經濟協同發展的道路提供依據和參考。

1.2 數據來源及處理

本研究選取2010年、2015年及2020年為研究年份。遵循數據的真實性原則,數據均來源于2010年、2015年及2020年《江西統計年鑒》《中國城市統計年鑒》《中國區域經濟統計年鑒》及各個城市的統計年鑒、城市國民經濟和社會發展公報及政府公告等。最終指標數據結果由筆者計算得出。

本文所選取指標同時包含正向指標與逆向指標,正向指標即數值越大越好的指標,逆向指標反之[11]。因此,需對逆向指標進行逆向化處理,從而使指標同趨勢化[12],并對數據運用歸一化進行無量綱化處理。

2 研究方法

2.1 評價體系與土地利用綜合效益計算

在土地利用綜合效益評價中,評價方法的選擇主要考慮方法的科學性與可操作性。首先運用熵值法確定各二級指標權重,代入土地利用綜合效益模型獲得土地利用效益評價值,進而利用TOPSIS法得到評價值的最優解、最劣解的距離與相對貼近度。

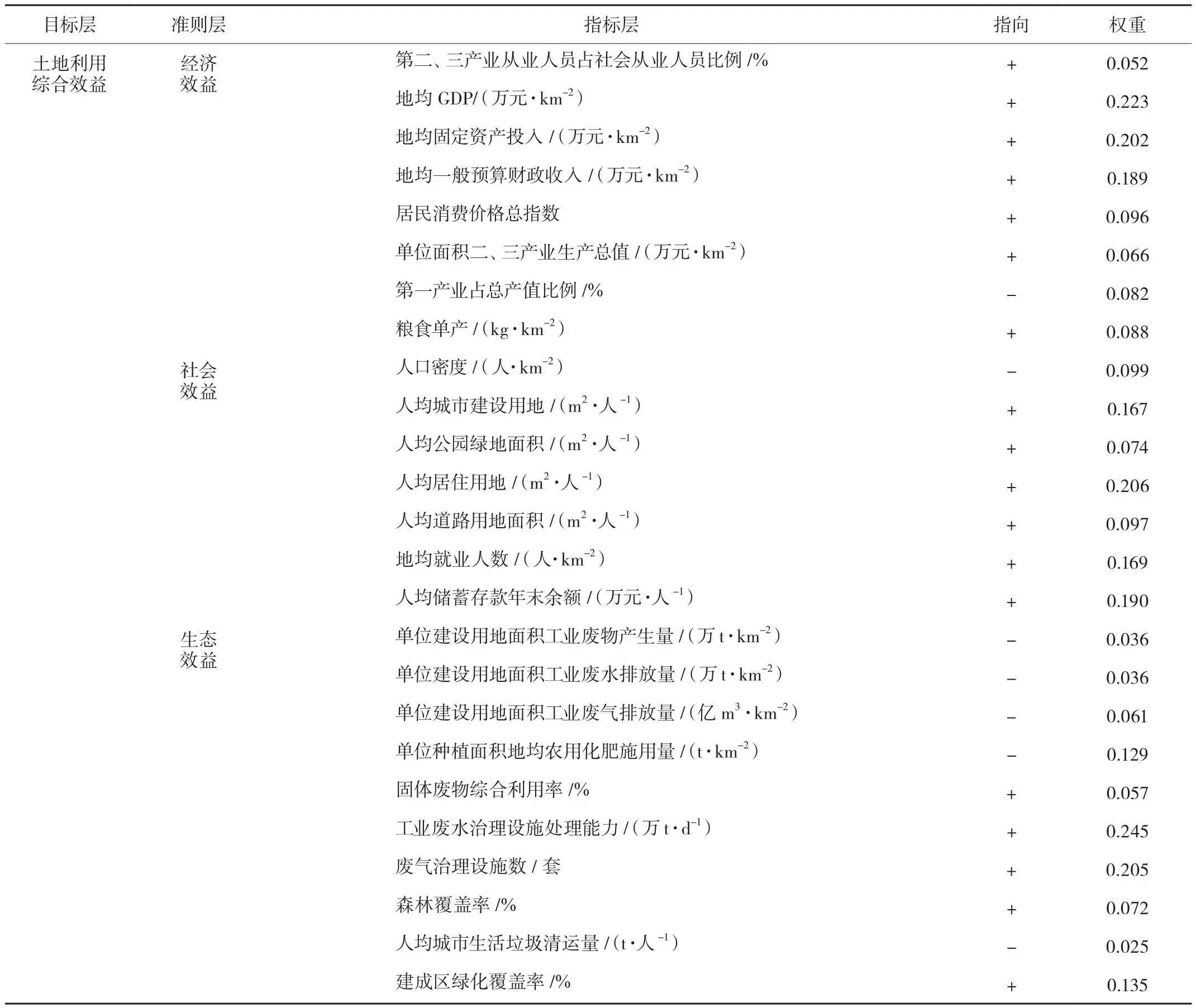

2.1.1 評價體系構建

本文以系統性、科學性、可操作性等指導原則與土地利用效益評價相關理論為基礎,借鑒前人已有的研究成果[2-8,13-15],并結合江西省發展現狀,運用層次分析法(AHP)將土地利用綜合效益分解為經濟效益、社會效益與生態效益三大準則層,共選取25個指標因子(表1)。

表1 土地利用效益評價體系

在準則層權重的確定中,綜合效益實質上是經濟、社會與生態效益相互作用的機制[7-8,16]。三者的重要程度相同,因此,分別確定權重均為1/3。

2.1.2 綜合評價模型

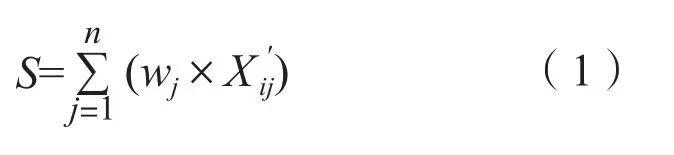

基于以上獲得的權重與數據,代入土地利用效益評價公式,公式如下:

式中:S代表土地利用經濟/社會/生態/綜合效益;wj代表各指標的權重;X i'j代表各指標子系統評價分值。

根據式(1)得出各年份各市土地利用經濟、社會及生態效益評價值,計算得出土地利用綜合效益評價值;繼而將效益評價值代入TOPSIS法中,分別得出土地利用經濟、社會、生態及綜合效益評價值的最優與最劣解的歐氏距離“D+”“D-”及相對貼近度“C”。評價指標值與最優解或最劣解的距離值越大說明距離越遠。最理想的研究對象是D+值越小,同時D-值越大,C值越大說明研究對象越好。

2.2 耦合協調度模型

耦合協調度模型是用于分析兩者或兩者以上系統協調度的方法,借鑒前人的研究[17],采用土地利用經濟、社會及生態效益的耦合協調度模型,其中耦合協調度值D數值越大說明系統協調度越高。

式中:C代表耦合度,反映各系統間的相互作用程度;U1、U2、U3分布代表土地利用經濟、社會、生態效益評價值;T代表各系統間的綜合協調指數;D代表耦合協調度。

根據已有研究,由于本文中所得耦合協調度值分布較廣,并且集中于[0.5,0.7],采取四分法等臨界值法劃分等級有所偏頗,因此采取均勻分布函數法[7]對耦合協調度等級劃分(表2)。

表2 耦合協調度等級

2.3 土地利用效益的層次聚類法

本文以江西省11個城市為單位,以2020年土地利用經濟效益U1、土地利用社會效益U2、土地利用生態效益U3及耦合協調度D4項數值為聚類指標,在SPSS25.0數據軟件中對指標進行層次聚類。計算樣本數據與小類、小類與小類間親疏程度的度量方法用離差平方和法,該法根據方差分析的原理,如果分類比較合理,則同類樣本之間的離差平方和較小,類與類之間的離差平方和較大[18-19]。

3 結果與分析

3.1 土地利用效益空間格局

3.1.1 土地利用效益評價結果

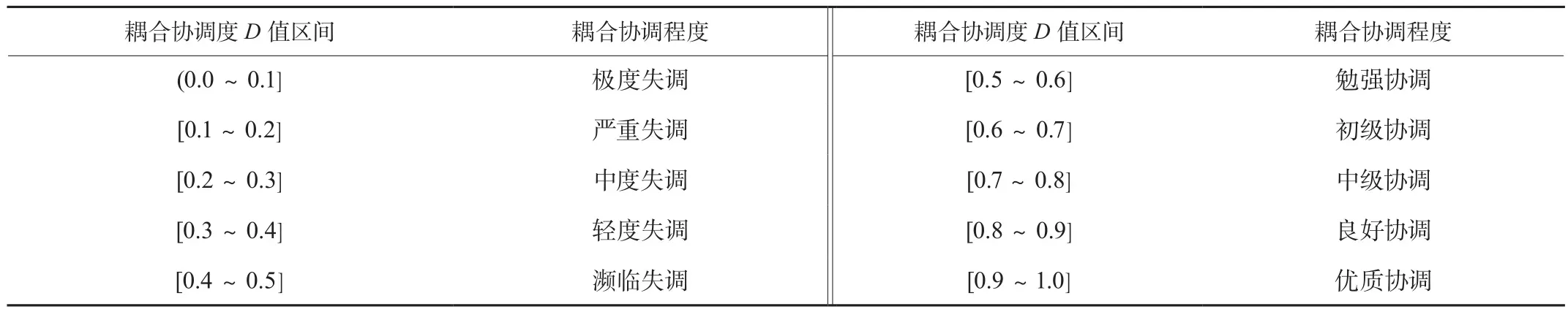

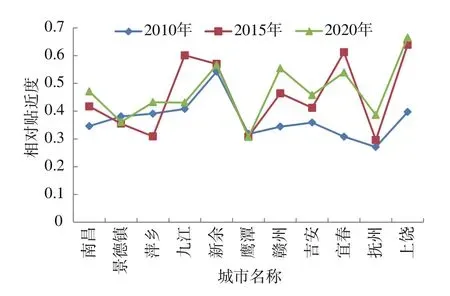

對土地綜合效益評價相對貼近度的結果(圖1)進行橫向觀察,在2010—2020年江西省整體土地利用效益不高,其中除了南昌、新余與萍鄉較為優越外,其余城市的土地利用綜合效益相差不大。縱向觀察,江西省各市2020年土地利用綜合效益均較2010年有所提升,表明了江西省城市土地利用效益狀況在不斷改善。

圖1 江西省各市2010年、2015年與2020年土地利用綜合效益評價值相對貼近度折線圖

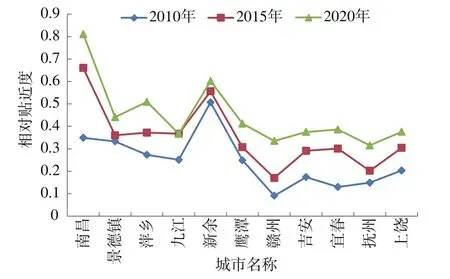

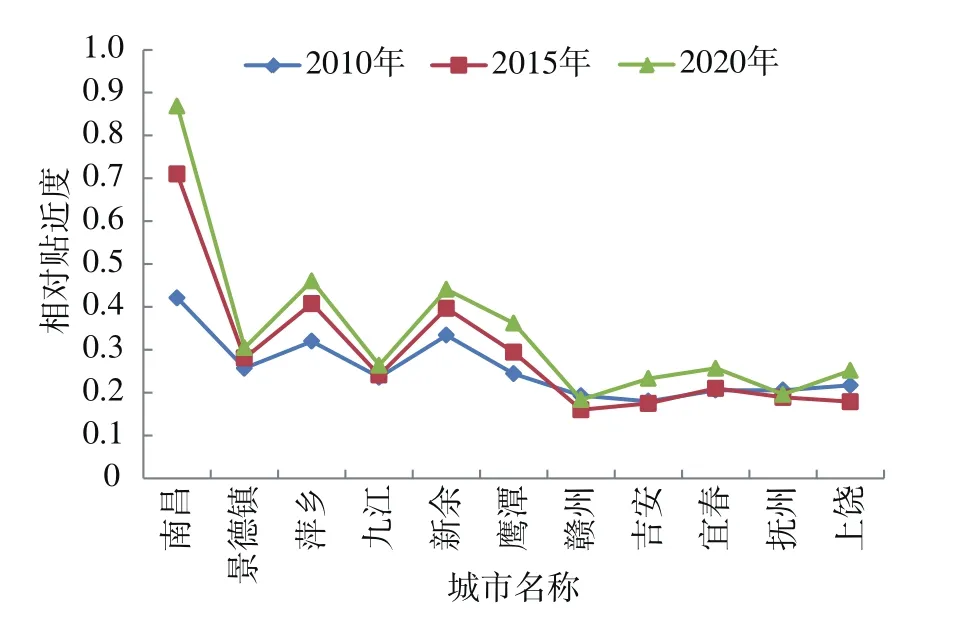

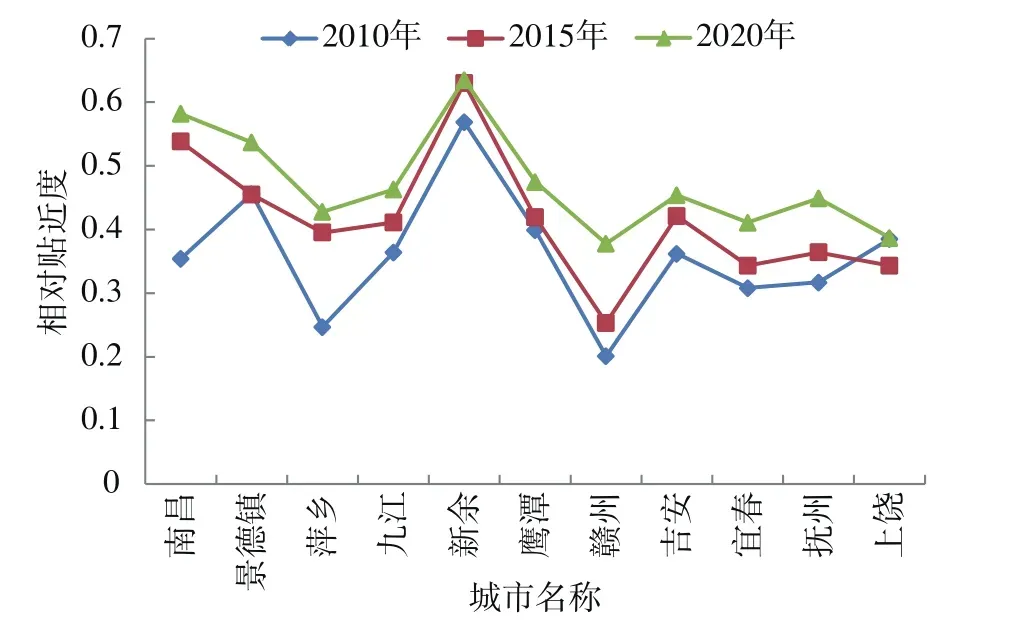

從經濟效益、社會效益及生態單項效益的相對貼近度可知,土地利用經濟、社會和生態效益未實現同步變化,各地呈現某項效益的滯后或超前發展現象。2010—2020年,經濟與社會效益基本均表現為增長的態勢(圖2,圖3)。就經濟效益而言,除南昌市以外整體水平偏低,各城市社會效益水平不高且差距不大,南昌市和新余市稍高;而生態效益呈無規律變化,其中九江和宜春生態效益先升后降,景德鎮、新余和鷹潭生態效益基本不變,出現停滯發展(圖4)。

圖2 江西省各市2010年、2015年與2020年土地利用經濟效益的相對貼近度折線圖

圖3 江西省各市2010年、2015年與2020年土地利用社會效益的相對貼近度折線圖

圖4 江西省各市2010年、2015年與2020年土地利用生態效益的相對貼近度折線圖

3.1.2 土地利用效益耦合協調度空間演化格局

從耦合協調度計算結果可見,2010—2020年,江西省土地利用效益整體逐漸朝向協調發展(表3)。2010年,除新余市、九江市、景德鎮市和南昌市處于中低下水平的協調階段外,江西省其余各市土地利用效益處于失調狀態,協調發展程度大致自北向南逐漸下降。2015年,除贛州市、撫州市、鷹潭市與萍鄉市效益仍然失調外,其余城市均進入均衡發展階段。直至2020年,各市均進入協調行列,但水平普遍不高,處于勉強協調與初級協調居多。其中,南昌市與新余市的土地利用耦合協調度已達到良好協調階段高于平均水平。

表3 土地利用耦合協調度計算結果

3.2 分類結果與滯后因素分析

3.2.1 分類結果

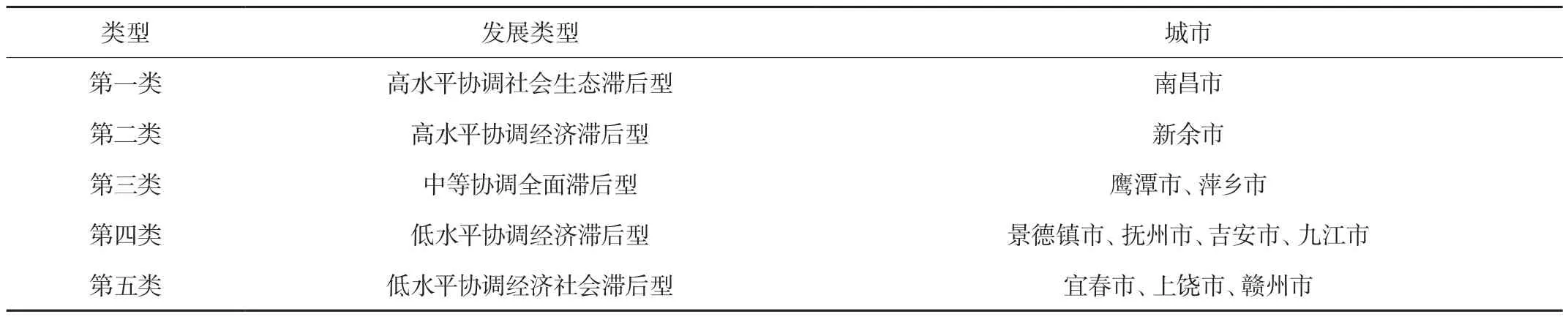

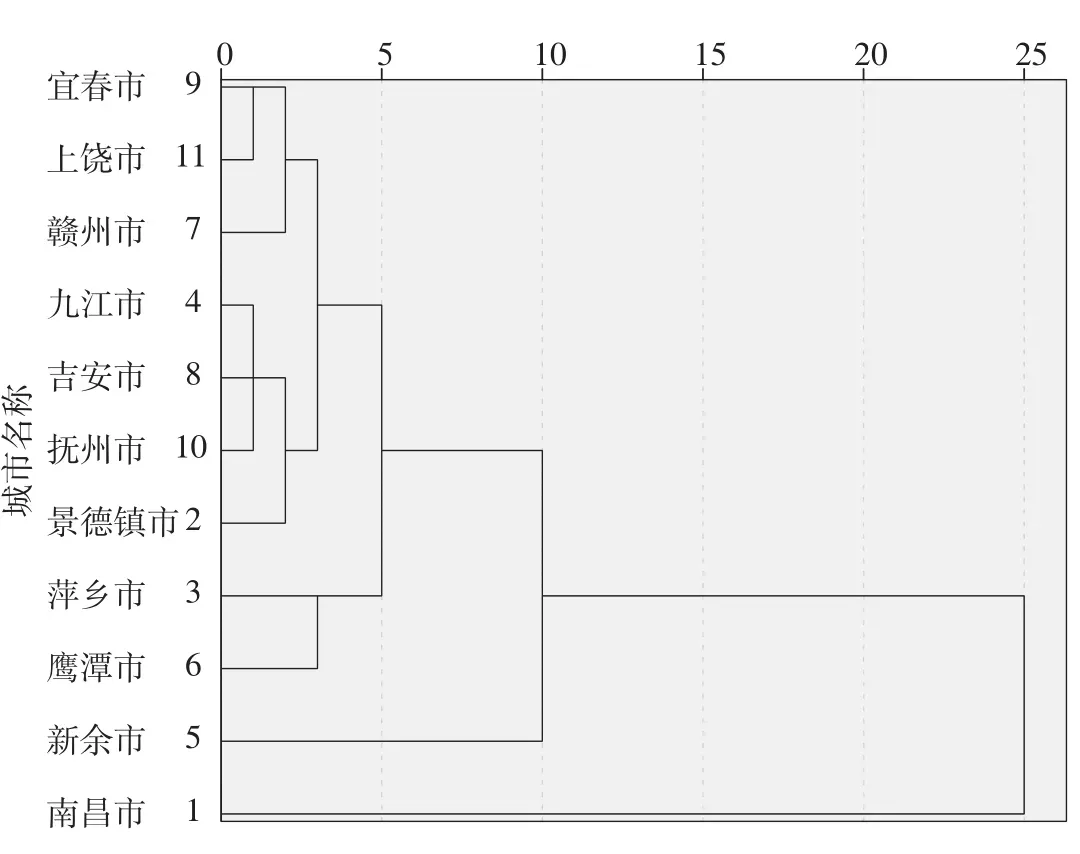

根據樹狀譜系圖(圖5)和萍鄉市與鷹潭市的具體評價值,及兩市土地利用現狀與實際發展水平較為接近的實際情況,將江西省11個城市的土地利用效益類型劃分為高水平協調社會生態滯后型、高水平協調經濟滯后型、中等協調全面滯后型、低水平協調經濟滯后型與低水平協調經濟社會滯后型5類(表4)。

表4 江西各市發展類型劃分

圖5 江西省11個城市的土地利用效益樹狀譜系圖

由聚類結果可知,各市的土地利用效益類型在空間上鑲嵌分布,整體發展水平較為平均。協調度發展較好的第一、二、三類地區主要分布于江西省中北部,并且自西向東間隔分布,未實現接壤。而第四類與第五類為土地利用效益質量較差地區,呈南北交替分布。

由聚類結果結合土地利用效益評價結果分析可知,江西省土地利用效益發展較好地區的帶動作用較弱,還未實現良好的空間效應。特別是體現在土地利用的經濟效益上,南昌市的土地利用經濟效益基本為其他城市的2~4倍;而其周圍城市,如上饒市、九江市、宜春市與撫州市的土地利用效益卻均呈現經濟滯后發展。

3.2.2 滯后因素分析

(1)高水平協調社會生態滯后型。南昌市林地僅占南昌土地面積的16.55%,耕地占35.27%,城鎮村及工礦用地占15.36%,其土地利用經濟效益遠超其他城市。南昌市林地所占比例較低,一定程度上給建設用地與耕地留出空間,但也對社會生態效益產生一定的消極影響。在社會生態方面,南昌市由于城市快速發展,相對注重經濟效益的提高,因而出現了城市過快發展的普遍問題,具體表現為人口密度過高、人均城市綠化休憩用地占有率低,以及工業污染的處理能力有限與就業率問題,制約社會生態效益的提高。

(2)高水平協調經濟滯后型。新余市擁有非常優越的自然資源條件,因此,為其土地利用社會和生態效益打下良好基礎。近年來,新余市人均GDP雖然僅次于南昌市,卻出現了負增長現象。一方面新余市是一座工業城市,轄區范圍僅3178 km2,是我國資源枯竭城市之一,因此工業發展存在體量小、發展后勁不足的問題;另一方面新余市目前的產業結構轉型緩慢,第三產業的比重仍較低,強烈依賴工業產業,還未形成成熟的產業結構。

(3)中等協調全面滯后型。鷹潭與萍鄉經濟仍主要依賴傳統工業,特別是采礦業。同時在經濟社會發展過程中,受固定投資不足、城市建設用地受限,以及產業結構缺陷等因素影響,兩個城市經濟發展弱,對生態與社會效益的支撐作用小。而在建設過程中,也并未強調解決基礎設施建設、人居環境建設,以及工業污染排放與治理等社會問題,形成社會和生態兩方面的滯后發展,在一定程度上反向制約經濟發展。

(4)低水平協調經濟滯后型。從景德鎮、撫州、吉安及九江四個城市的用地類型比例來看,四個城市耕地占比均在16%~18%,林地占比均超過55%,因此,均具有良好的生態基礎以及適中的耕地。其中,2020年九江市GDP為3240.50億元,位列江西省第三位,其建設用地僅占全市面積的0.6%,因此,其建設用地經濟利用效益較高。吉安市的第二、三產業產值總量低,但建設用地僅占0.2%,因此其單位建設用地的第二、三產業產值較高,由此可知兩地土地利用效率較高;但由于全市面積較大,顯示整體土地經濟效益較低。而撫州與吉安兩市的農業生產任務較重,景德鎮與撫州在經濟發展中仍以傳統產業為主,其傳統產業市場規范化程度低,制約其發展的規模和質量,而電子信息、數字科技等高附加值新興產業仍處于起步萌芽階段,難以拉動經濟發展。

(5)低水平協調經濟社會滯后型。宜春、上饒與贛州三市生態資源豐富,特別是贛州市的林地比例高達76.4%,而鄱陽湖則位于上饒市,因此這三個城市生態環境基底較好,但同時生態保護的任務也較重;另外,這三個城市礦產行業興旺,相應導致其生態修復的壓力和投入較高,生態保護修復的任務在一定程度上成為經濟效益增長的負擔。而其社會效益的低下主要是受到居民生活水平和生活質量低下的影響,根本原因仍是經濟發展緩慢。此外,三個城市容易受到相鄰地區的“虹吸效應”影響,人口、資本和技術等要素往往呈流出狀態,在一定程度上阻礙城市經濟發展進程。

4 結論

本文以江西省為研究對象,篩選25個指標建立土地利用效益評價體系,基于熵值TOPSIS法進行土地利用效益評價,通過耦合協調度模型對江西省2010年、2015年和2020年耦合協調發展水平進行動態分析,并基于層次聚類分析法探究其11個地級市土地利用效益與耦合協調度的空間差異特征,得出以下結論。

(1)通過分析江西省土地利用綜合效益可知,2010—2020年江西省各市土地利用綜合效益呈上升態勢;但從土地利用單項效益分析可知,11個城市的土地利用經濟、社會和生態效益并未實現同步發展,各地呈現某項效益滯后或超前發展現象。2010—2020年經濟與社會效益基本均表現為逐年增長的趨勢,而生態效益的變化劇烈且無序,這也反映生態效益容易受到人類活動的影響。

(2)從耦合協調度模型計算結果可看出,2010—2020年,江西省土地利用效益整體逐漸朝向協調發展的趨勢,但耦合協調程度普遍不高。其中,南昌市與新余市的土地利用耦合協調度顯著高于平均水平,說明江西省的經濟狀況得到改善,同時城市的用地模式逐漸趨于合理化。

(3)采用層次聚類分析法將江西各市土地利用發展類型分為5類:高水平協調社會生態滯后型(1個城市),高水平協調經濟滯后型(1個城市),中等協調全面滯后型(2個城市),低水平協調經濟滯后型(4個城市),低水平協調經濟社會滯后型(3個城市)。江西省各市的土地利用效益類型在空間上鑲嵌分布,并未呈現某一類型的聚集分布現象,整體發展水平較為平均。另外,江西省土地利用效益失調受到多種效益復合影響,其中經濟效益對整體效益的限制作用明顯,缺乏經濟效益的支撐,社會生態效益無法得到保障,因而整體效益協調程度不高。