動量通量比對軸向分級再燃噴嘴燃燒特性的影響

賈玉良, 李昱澤, 金 明, 朱旭彤, 葛 冰, 臧述升

(1. 上海交通大學 機械與動力工程學院 動力機械及工程教育部重點實驗室, 上海 200240;2. 中國航空工業集團公司成都飛機設計研究所, 成都 610091)

為了保持低排放,燃氣輪機燃燒室通常采用貧預混燃燒方式[1],但是隨著排放標準日趨嚴格,常規貧預混燃燒方式漸漸無法滿足要求。因此,研究人員提出一種分級燃燒技術,該技術被證明具有進一步降低污染物排放的能力。在軸向分級燃燒中,再燃噴嘴的流動特性和火焰結構受到越來越多的關注。射流射入橫流中后彎曲成橫流方向,由于流體的相互作用,形成了一個復雜的旋渦結構[2],這種復雜的渦結構能使橫流和射流快速摻混。若橫流為高溫氣體,射流為可燃氣體,射流與高溫橫流摻混、燃燒,就可以形成射流火焰。

摻混特性是再燃噴嘴流動特性的研究重點,其中動量通量比對于橫流與射流的摻混具有重要影響,國內外進行了許多動量通量比對再燃噴嘴流動特性影響的冷態試驗和數值模擬研究。Gnirβ等[3]利用冷態粒子圖像速度分析儀(Particle Image Velocimetry,PIV)技術和本征正交分解(POD)方法獲得了動量通量比對速度分布以及不同模態下相干流場結構的影響。Zhu等[4-5]對圓柱形燃燒器的燃燒室摻混特性進行了試驗研究,結果表明射入空氣的動量通量比對摻混效果的影響最大。金明等[6]和張亮等[7]分別利用PIV測量技術和數值模擬方法對富油燃燒-猝熄-貧油燃燒(Rich-Burn/Quick-Quench/Lean-Burn, RQL)模型燃燒室內動量通量比對冷態流場的影響進行了研究,結果表明動量通量比對射流深度和回流區有重要影響。

此外,也有研究人員針對軸向分級再燃噴嘴的燃燒特性進行了研究。Yi等[8]分析了橫流中非混合射流的自燃控制火焰的引發和火焰穩定的機理。Sirignano等[9]對富預混反應態橫向射流的NOx排放進行了試驗研究,結果表明橫流溫度、射流當量比、動量通量比以及射流火焰抬舉高度對NOx排放有重要影響。Nair等[10]的研究表明動量通量比對橫流和射流的邊界剪切層以及射流火焰穩定有明顯影響。Wagner等[11]比較了冷態和熱態再燃噴嘴流場的差異,并且給出了動量通量比對射流軌跡的影響。

綜上所述,大多數關于再燃噴嘴的研究聚焦在橫流與射流的摻混、火焰結構及穩定性等方面,且動量通量比對這些方面有著重要影響。然而Hoferichter等[12]和Ahrens等[13]研究發現,再燃噴嘴燃燒過程中,射流的局部NOx生成量與橫流和射流的摻混有很強的相關性,而動量通量比對橫流與射流的摻混有重要影響。目前,針對動量通量比對再燃噴嘴排放影響的相關研究還比較少,因此筆者通過冷態PIV和橫向射流燃燒試驗方法,對再燃噴嘴冷態流場進行分析,從流動角度研究動量通量比對橫向射流摻混、射流火焰以及污染物排放的影響規律。

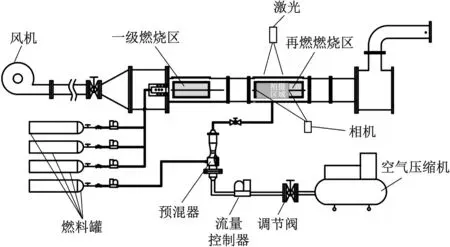

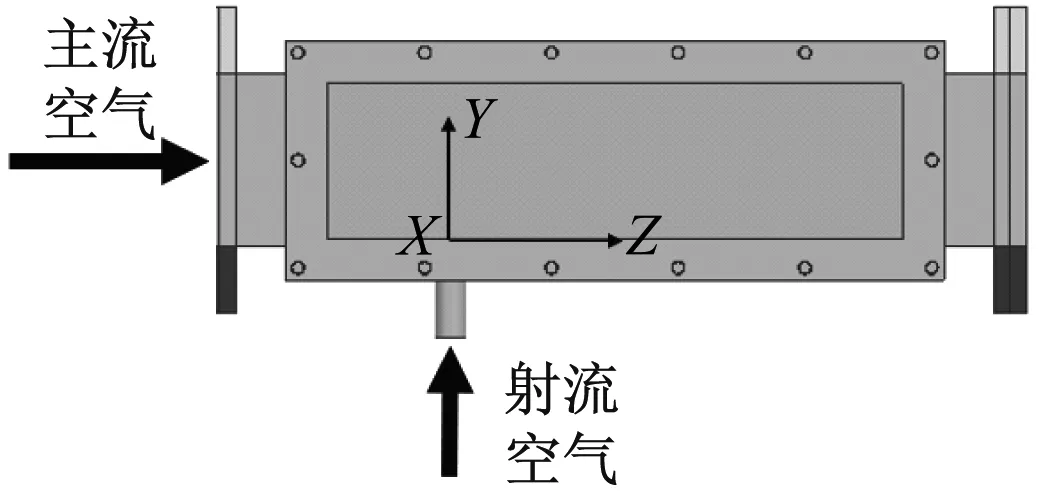

1 試驗系統

本試驗在所研制的軸向分級燃燒室燃燒試驗裝置上開展,其系統簡圖如圖1所示。該裝置主要由一級空氣供應系統、再燃空氣供應系統、主燃燃料與再燃燃料供應系統、測量系統及其他輔助系統組成。在PIV試驗中,一級空氣通過一級燃燒區,進入下游嵌有孔徑8 mm小孔的陶瓷格柵段進行整流,再經過116 mm的穩流過渡區后進入再燃燃燒區,射流空氣與一級空氣在再燃燃燒區進行摻混。在燃燒試驗中,一級燃燒區產生高溫燃氣經過整流格柵,再燃燃燒區噴入的射流預混氣與其摻混燃燒。再燃燃燒區截面尺寸為144 mm×96 mm,射流孔內徑D=12 mm。文中定義三維直角坐標系,Z方向和Y方向如圖2所示,X方向垂直于視圖。坐標原點位于射流出口的圓心。在PIV試驗中選擇2個不同的拍攝截面,拍攝截面1為Y=36 mm的X-Z截面;拍攝截面2為X=0 mm的Y-Z截面,由于拍攝的限制,拍攝區域的下邊緣距離下壁面2 mm。

圖1 軸向分級燃燒室試驗系統圖

圖2 再燃噴嘴PIV測量坐標定義

2 測量系統及工況

采用PIV對再燃噴嘴的冷態流場進行拍攝。激光片光源以雙諧振脈沖式 Nd: YAG 激光器為光源, 激光器內部包括2臺通過同步控制器控制觸發時機的激光器,脈沖能量為 44 mJ,輸出激光為波長 532 nm 的綠光。脈沖激光采用 Qswitch 觸發方式獲得,脈寬 8 ns,2個脈沖之間的最小時間間隔為納秒級。激光器發出的光束經過棱鏡與透鏡組合成的激光導管后轉化成厚度約1 mm,并有 20°張角的片光源。圖像拍攝系統采用高分辨率的工業高速相機Phantom VEO710,分辨率為 1 280×800,最大拍攝頻率為 7 500 Hz,在拍攝過程中保持拍攝頻率為1 000 Hz。其中,激光器片光源鏡頭及相機通過二維坐標實現位置的精確控制,相機的工作頻率為1 000 Hz,跨幀延時根據拍攝工況的不同選取。采用CH基的自發光測試技術研究甲烷、空氣射流火焰特性,在甲烷、空氣燃燒反應機理中,CH基是燃燒反應中重要的中間產物,可以表征燃燒反應區域,其自發光輻射波長為390 nm和431 nm。本試驗利用波長432 nm的窄帶濾光片進行射流火焰的拍攝。所用濾光片對波長為(432±10)nm的光線透過率在90%以上,對其他波長的光線透過率低于1%。試驗中采用Siemens公司生產的U23型在線氣體分析儀測量模型燃燒室的出口氣體排放量。測點位于試驗系統的排氣段。

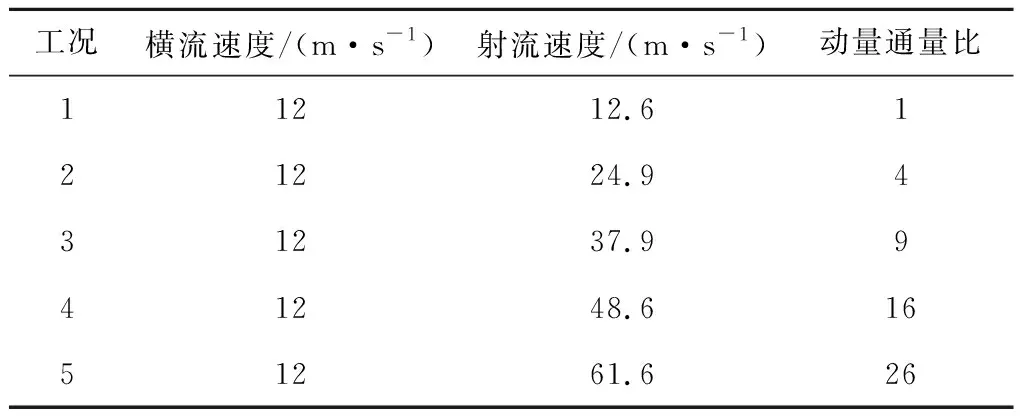

在PIV試驗中,入口的空氣和燃料均為常溫常壓氣體。通過改變射流速度來改變動量通量比。動量通量比由式(1)定義:

(1)

式中:ρj和uj分別為射流入口密度和速度;ρ∞和u∞分別為橫流的密度和速度。

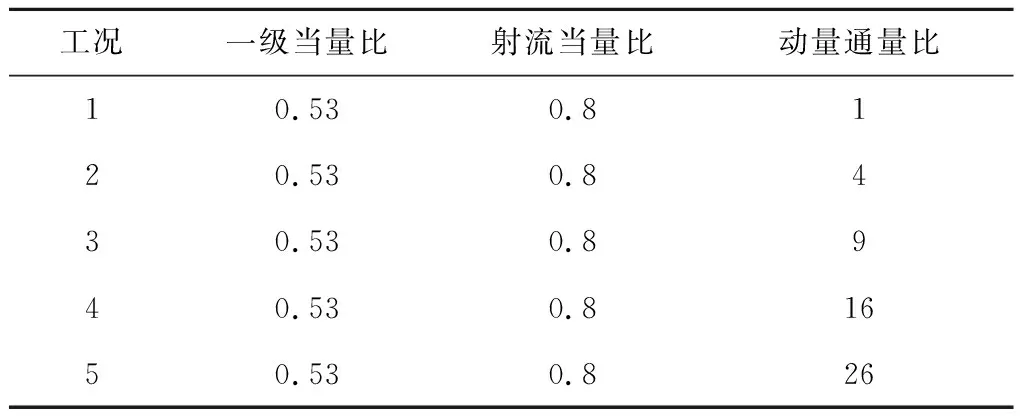

具體試驗工況如表1所示。

表1 PIV試驗工況

在燃燒試驗中,入口的空氣和燃料均為常溫常壓氣體。一級空氣質量流量為114.6 g/s,一級當量比為0.53,保證再燃燃燒區上游高溫煙氣組分和溫度不變。射流當量比為0.8,通過改變射流速度來改變動量通量比。高溫煙氣的密度和速度通過當量比估算獲得。具體試驗工況如表2所示。

使用前充分攪拌均勻,如漆料太厚可根據實際情況及技術參數進行稀釋,涂飾工具用滾輪或漆刷,要求無流掛,不漏刷,重涂時間不少于45min,理論涂布率為0.12~0.14kg/m2。封閉乳液具有優良的防水抗堿作用和優越的附著力。配比一般為100%,它可使涂布更加均勻,滲透力更強,漆膜更加致密。

表2 燃燒試驗工況

3 結果與分析

為了進一步研究動量通量比對射流火焰和排放的影響,本研究從流動角度考慮其可能的作用機理。

3.1 橫流與射流的流動摻混

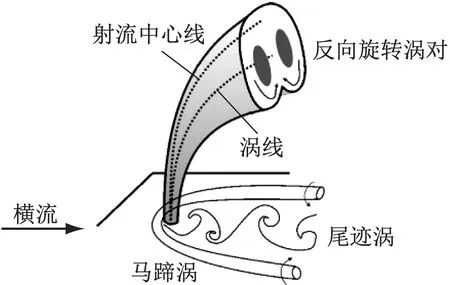

根據Hasselbrink等[14]的研究,射流中渦的結構有多種(如圖3所示),其中影響橫流與射流在下游摻混的主要是反向旋轉渦對,該渦的存在能夠加速射流快速膨脹,進而向橫流擴散。

圖3 射流流動結構[14]

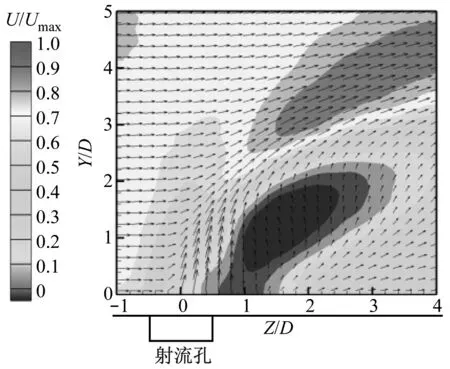

如圖4所示,無量綱長度Z/D和Y/D分別為Z方向上的實際距離與射流孔內徑之比以及Y方向上的實際距離與射流孔內徑之比,U為流體在當地的軸向速度,Umax為最大軸向速度。射流背風側根部附近有可能會產生回流區。因為橫流繞過射流時,在射流下游附近會形成低壓區,外部的流體會被拉回,形成回流區,但是射流與橫流的摻混不斷進行,離射流孔較遠的區域是摻混的主要區域,橫流會基本破壞原本的射流結構,繞流效應不斷減弱,回流不再發生。

圖4 射流在Z方向的平均流場分布(截面2,J=9)

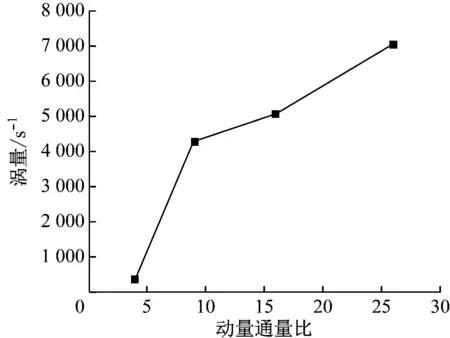

圖5給出了PIV冷態試驗中,不同動量通量比下,拍攝截面1反向旋轉渦對Y方向分量大小的變化情況。值得指出的是,在拍攝過程中發現當J=1時,在拍攝截面并未發現明顯的射流結構,由此可以看出在較低動量通量比下,射流很容易受到橫流的影響,無法保持原本的射流狀態,射流被橫流壓彎在近下壁面處,所以射流與橫流的摻混過程也在近下壁面完成。當J≥4時,可以在拍攝區域中發現明顯的反向旋轉渦對,且隨著動量通量比的增大,渦量的大小也不斷增大,這在一定程度上說明,動量通量比的增大對橫流與射流的摻混有重要的推動作用。

圖5 動量通量比對渦量大小的影響

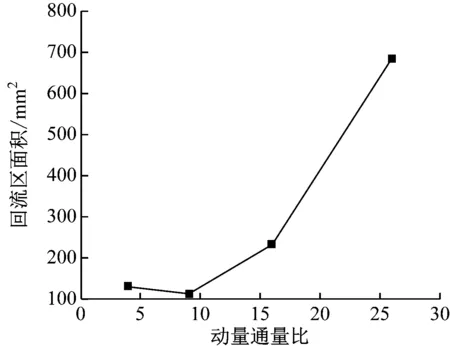

圖6給出了不同動量通量比下射流背風側回流區大小的變化情況。在射流動量通量比較小(J=1)時,射流背風側附近并未出現回流現象,這表明低動量通量比下,射流極易被橫流沖散,基本在噴出之后就被橫流完全帶走,并且射流基本貼在下壁面向下游流動。除J=1工況外,射流下游都存在回流現象,在J較小(J≤9)的情況下,回流區大小并未出現明顯變化,當J>9時,隨著動量通量比的增大,回流區面積有增大的趨勢,并且增大趨勢越來越明顯。此外,在較大動量通量比范圍內,回流區內的回流速度也不斷增大。回流區面積和回流速度的增大在一定程度上體現了其卷吸能力的增強,這會使得橫流與射流的摻混增強。由試驗結果還可以發現,動量通量比增大會導致回流區長度在Y方向上的增長。所以從反向旋轉渦對渦量強度和回流區大小的影響角度考慮,動量通量比的增大有助于提高橫流與射流的摻混。

圖6 射流背風側回流區大小

3.2 射流軌跡

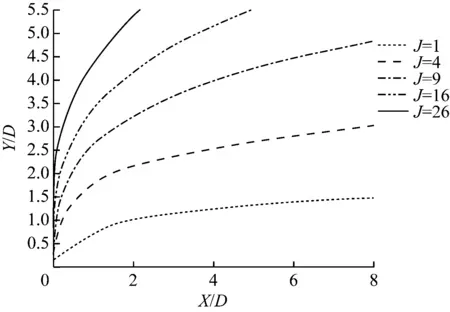

Wagner等[11]將射流軌跡定義為從射流孔中心噴射出的一條流線,雖然研究中拍攝范圍并未覆蓋射流出口,但拍攝范圍下邊界距射流孔僅有2 mm,射流偏轉角度可以忽略,所以認定0~2 mm范圍內,射流軌跡垂直于橫流。

圖7給出了射流軌跡隨動量通量比的變化情況。從圖7可以看出,隨著動量通量比的增大,射流被不斷抬升,同時在較高動量通量比下,射流在離開射流孔較遠時仍幾乎不發生偏轉,在J=26時,射流在2D高度時才逐漸發生偏轉。這表明在較高動量通量比時,雖然橫流與射流的摻混強度增強,但是射流本身速度也在增大,且在Y方向上距射流孔較大一段距離,橫流施加在射流的動量并不足以破壞射流原本的結構。從射流軌跡也可以解釋隨著動量通量比的增大,射流背風側回流區面積增大的原因。

圖7 射流軌跡隨動量通量比的變化

3.3 射流火焰和排放

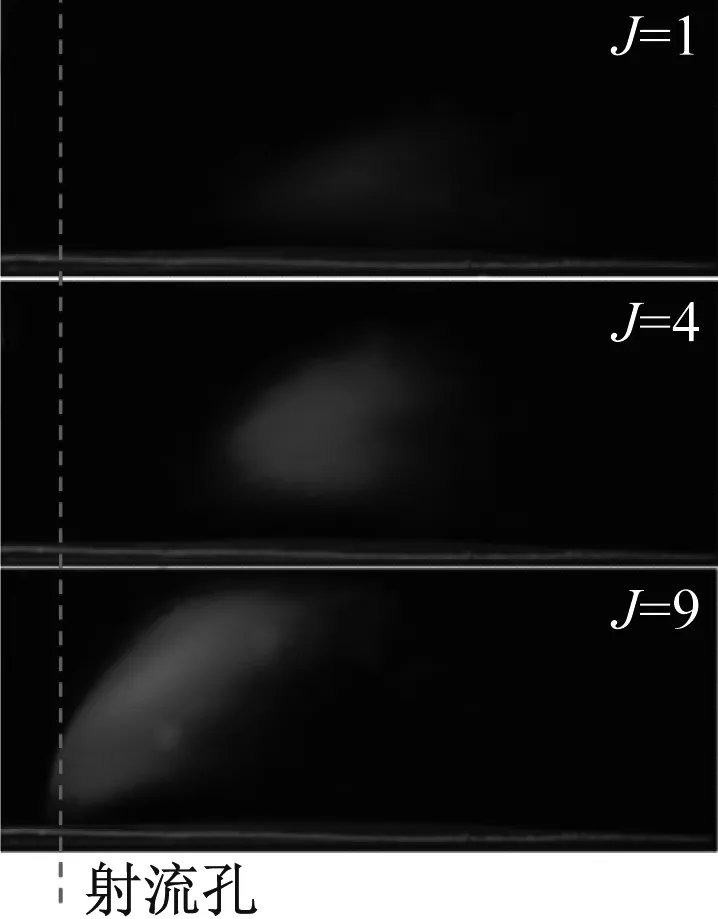

受動量通量比J的影響,射流火焰會發生明顯的變化,圖8給出了火焰隨動量通量比的變化情況。從圖8可以看出,隨著動量通量比的增加,火焰變得更加明亮。但當J=9時,射流火焰根部出現向射流孔靠近的現象,而其他工況下射流火焰基本保持脫體狀態,這表明動量通量比J的變化會對火焰位置產生明顯的影響。認為火焰中心位置為CH基自發光強度最高的點。

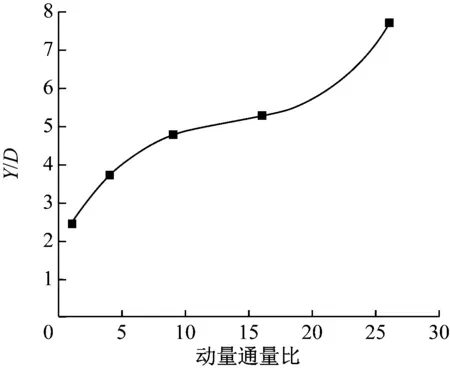

圖9給出了火焰中心位置隨動量通量比的變化。J=1時,射流火焰基本被高溫橫流壓倒在近壁面附近,這種火焰在實際燃燒室中可能會對火焰筒壁面產生危害。同時火焰處于射流孔下游較遠的位置,在試驗中可以觀察到這種火焰極不穩定,隨時存在被吹熄的可能。隨著動量通量比的增大,射流火焰也會被托舉得越來越高,在動量通量比J=16和J=26時,由圖8可以明顯看出,火焰已經沖刷到燃燒室上壁面,這在實際燃燒室燃燒過程中是絕對要避免的。但是,從橫流流動方向看,射流火焰中心位置隨動量通量比的增大,呈現先向射流孔靠近后遠離的情況。

(a) Y方向

根據上文對流場的分析可知,隨著動量通量比的增大,橫流與射流能夠有更加良好的接觸和摻混。在較低動量通量比的情況下,二者摻混不強,射流火焰主要反應區出現在離射流孔較遠的下游,尤其在J=1時,射流背風側沒有回流區,這非常不利于射流火焰的錨定。隨著動量通量比進一步增大,摻混增強,射流火焰根部會向射流孔靠近,甚至在射流孔駐定,這會導致動量通量比進一步增大,摻混進一步增強。但是射流速度的增大會導致根部附近射流保持良好的射流狀態,大部分射流并不能與橫流進行質量和熱量的交換。而從射流脫落的小部分預混氣反應的熱量不足以引燃射流內部預混氣,而且小部分預混氣可能會被橫流沖散,局部當量比并不能達到點火的要求,所以火焰會被抬高和后移。

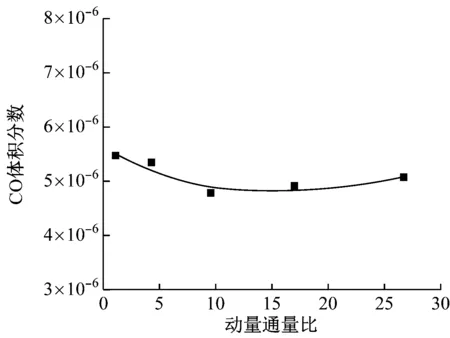

污染物排放受停留時間、燃燒溫度和摻混強度的影響。在本研究中,保持一級燃燒區參數不變,射流當量比不變,所以不需要考慮燃燒溫度對污染物排放的影響。污染物體積分數隨動量通量比的變化如圖10所示。從圖10(a)可以看出,隨著動量通量比的增大,CO體積分數呈現先降低后上升的趨勢。根據前文對流場和射流火焰的分析,當J在1~9變化時,橫流與射流摻混強度不斷增加,這有利于CO體積分數的降低,但是當J繼續增大(J=16和J=26)時,雖然摻混強度增加,但是由于射流火焰主要反應區沖刷上壁面,局部摻混強度降低,CO體積分數逐漸有上升的趨勢。從圖10(b)可以看出,NO體積分數隨著動量通量比的增大呈現增大的趨勢。從火焰中心位置考慮,J在1~9變化過程中,火焰位置前移,射流在燃燒時停留時間增加。從射流附近的回流區考慮,隨著動量通量比的增大,回流強度增加,回流區內的高溫燃氣停留時間增加,這導致NO體積分數逐漸增加。J在9~26變化過程中,雖然火焰位置后移,但是回流強度更大,所以NO排放體積分數保持上升趨勢,但上升趨勢趨于平緩。

(a) CO體積分數

4 結 論

(1) 動量通量比的增大,增強了橫流與射流的摻混強度。在較高動量通量比下,射流下游附近會形成回流區,回流區隨動量通量比的增大逐漸變大,回流強度增大。

(2) 動量通量比對射流火焰有明顯的影響。隨著動量通量比的增大,射流火焰逐漸變亮,主要反應區不斷被抬升,較低動量通量比和較高動量通量比火焰都會沖刷高壁面,在實際機組運行過程中應該避免發生。由于摻混強度和射流速度的共同影響,射流火焰主要反應區在橫流流動方向上位置先前移后向后移動,并且在J=9時,火焰在射流孔駐定,這會對燃燒室壁面產生危害。

(3) CO體積分數隨動量通量比的增大呈現先降低后上升的趨勢,這是摻混強度和射流速度共同作用的結果;NO體積分數隨著動量通量比的增大呈現升高趨勢,這是回流強度和射流火焰主要反應區位置發生變化,導致停留時間變化的結果。