基于生態農業的蔬菜大棚可持續化種植研究

張 穎

(江蘇省如東縣農業技術推廣中心,江蘇 南通 226400)

生態農業是對農業內部生產要素進行調整,讓經濟效益和生態效益相平衡[1]。研究表明在生態農業中污染物排放更少,提高了廢物的利用率。農業蔬菜大棚中產生的主要廢棄物是收割后的蔬菜秸稈和蔬菜殘渣。據調查,每年每500 m2的蔬菜大棚里會產生大約1.2 t的農業廢棄物,大量的農業廢棄物沒有得到有效回收利用。蔬菜大棚的種植戶為保證蔬菜的健康生長會將蔬菜廢棄物收集堆放在大棚外部,廢棄物堆放會滋生細菌以及發生其他病蟲害,對于蔬菜生長非常不利,廢棄物隨意堆放也不符合可持續發展理念。筆者在傳統蔬菜大棚的基礎上融合現代生態農業發展技術,建立了生態農業蔬菜大棚,實現了蔬菜大棚內部的資源的組合發展以及大棚內部的生態循環。

1 生態農業的內涵及發展條件

生態農業是由美國知名的土壤學家提出的,是一種通過最低的經濟投入,融合相關農業新技術,保持生態可持續發展,實現農業收益最大化的農業發展方式[2]。

目前生態農業發展的幾個條件:第一,生態農業是農業內部的自我循環。第二,通過科學休耕輪耕保持土壤的肥力。第三,生態農業的農業生產效率非常高,單產量高于傳統蔬菜大棚的單產量。第四,生態農業面向市場,依據市場需求開展種植活動,利用蔬菜大棚可以拓展產業鏈進行食品包裝服務,提高蔬菜價值[3]。我國的生態農業正在逐步發展,在提出可持續發展戰略后生態農業才迎來發展的高峰期。生態蔬菜大棚日益進步,在建設過程中運用高科技農業技術,在實現可持續發展的背景下提高經濟效益[4]。進入21世紀,我國的生態農業發展逐步完善,發展核心為保護資源、堅持循環發展。

2 生態農業蔬菜大棚組成

生態農業蔬菜大棚建設包括蔬菜、豬圈養殖、沼氣池以及相關輔助設備。一般蔬菜大棚都選擇玻璃鋼制,增加蔬菜大棚內的溫度,便于蔬菜生長或者種植反季節蔬菜,提高蔬菜產量和蔬菜大棚的經濟效益[5]。豬圈建設要保證生豬養殖的基本環境,不僅要求溫濕度適宜、空氣流通,還要處理好豬糞等排泄物,采用下排式地面,方便排泄物順利進入沼氣池。在養殖過程中做好養殖區域日常消毒、人員車輛管控和防蚊蟲工作。在豬圈內安裝防沼氣燈取暖,將30盞燈安裝在菜地為蔬菜提供照明,保證蔬菜質量。沼氣池內設有專門的攪拌機器進行攪拌,提高沼氣產量為照明提供能源。通過圖片布局展示,能更加直觀地感受到生態蔬菜大棚的合理和循環作用之處,生態蔬菜大棚的布局如圖1所示。

圖1 生態農業蔬菜大棚布局

3 發展生態農業的原因及生態農業發展趨勢

3.1 發展生態農業的原因

采用傳統蔬菜大棚時,種植戶依靠種植經驗播種收獲,大部分種植戶根據市場變換蔬菜種類。調查研究顯示,第一,在傳統蔬菜大棚生產中化學肥料的用量大,化學肥料用量過多會導致蔬菜大棚的種植成本上升。第二,在傳統蔬菜大棚生產中會產生污染問題。培育蔬菜大棚中的蔬菜主要用化學藥品,雖然使用化學藥品是當下培育優質蔬菜的較好方式,但是不是保護土地的最佳方式[6]。化學藥品對土質有很大的損害,會導致部分土壤失去肥力無法循環耕種。

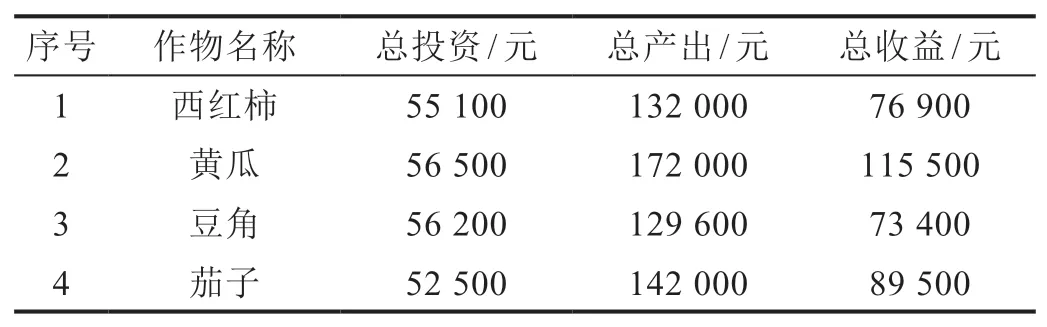

傳統蔬菜大棚的使用期限是3年,在3年中可以播種西紅柿8次,但是每次播種都需要投入資金2 600元;黃瓜在3年時間內有10個生長季,每個生長季內人工及其他輔助投資需2 200元;豆角在3年時間內有6個生長季,每個生長季內人工及其他輔助投資需3 100元;茄子在3年時間內有10個生長季,每個生長季內人工及其他輔助投資需1 850元。傳統蔬菜大棚的投入產出數據如表1所示,傳統蔬菜大棚3年經濟效益統計如表2所示。

表1 傳統蔬菜大棚投入產出統計

表2 傳統蔬菜大棚經濟效益統計

3.2 生態蔬菜大棚的發展優勢

1)減少生產投入成本。生態農業蔬菜大棚可以通過發酵將生產過程中產生的殘渣、秸稈等廢棄物充分利用,得到沼氣、發酵物等產物,不僅減少大棚的能源開支,而且降低肥料支出[7]。生態蔬菜大棚同傳統蔬菜大棚相比更具有發展優勢,投入到生產中的成本也在不斷降低,實現了經濟效益的最大化。生態蔬菜大棚投入產出如表3所示。

表3 生態蔬菜大棚投入產出統計

2)科學種植,保護生態環境。在種植過程中引入國際先進的有機農業概念和自然農業理念,通過植物之間的競爭關系、生長規律抑制雜草生產,使用生物技術防治病蟲草害,杜絕使用化學肥料和試劑,避免對土壤和水質產生傷害,保護耕地的生態環境[8]。

3)傳遞綠色健康理念,推動可持續發展。以有機物和純天然生物防治方法培育蔬菜,產品無農藥殘留,是真正意義上的有機產品,符合國家規定的有機農產品生產要求。同時廢棄物能得到綜合利用,會使整個生態資源進入循環體系,是國家倡導的綠色健康理念的體現,能助力實現國家碳達峰和碳中和目標。

研究者將傳統蔬菜大棚和生態蔬菜大棚的投入產出進行比較,結果顯示生態蔬菜大棚的經濟效益高于傳統蔬菜大棚[9]。研究結果表明,生態蔬菜大棚的年平均產量比傳統蔬菜大棚高,這也就體現了生態蔬菜大棚的優勢。生態蔬菜大棚的使用期限為10年,10年中西紅柿有26個生長季,且每個季度的投入資金少于傳統蔬菜大棚的投入資金。10年中黃瓜有33個生長季,豆角有20個生長季,茄子有33個生長季。生態蔬菜大棚的經濟效益數據統計如表4所示。

表4 生態蔬菜大棚的經濟效益數據統計

3.3 生態蔬菜大棚未來發展趨勢

在國際生態蔬菜大棚研究技術中,有機農業的概念較為先進。有機農業是指在輔助植物生長時不添加任何的化學肥料以及相關激素,只依靠科學的耕作方式和家禽排泄的有機肥料,在種植中既保持土壤的肥力又保證蔬菜的健康生長。除了有機農業的概念以外,還有自然農業的理念[10]。自然農業是指依靠科學手段和有機化肥,通過自然作物之間的關系來抑制雜草生長。在作物生長過程中不添加任何化學藥品,僅依靠植物之間的競爭關系和生長規律進行培育蔬菜活動。

3.4 生態農業與傳統蔬菜大棚持續種植情況

筆者收集了傳統蔬菜大棚和現代生態農業蔬菜大棚的數據,主要從蔬菜大棚的投入建設成本和收益效果兩方面來考慮兩種種植模式的優劣。第一,在投入成本方面。傳統模式中蔬菜大棚建設成本低但投入使用的壽命短,最多是3年。生態農業蔬菜大棚雖然建設成本高,但使用壽命長達10年。第二,在收益效果方面。傳統蔬菜大棚受外界影響因素過多,產量低,品質不可控,收益不穩定。生態蔬菜大棚通過精細化管理,隔絕外界影響,產量高、品質可控,經濟效益可觀。從總體上來看,生態蔬菜大棚的經濟效益高于傳統蔬菜大棚,且發展方向迎合可持續發展的主流價值觀念[11]。生態蔬菜大棚和傳統蔬菜大棚的投入、產出數據對比,如表5所示。

由表5可知,生態蔬菜大棚的年均收益大于傳統蔬菜大棚,顯示了生態蔬菜大棚的高效和高收益特點。從表中可以看出:生態蔬菜大棚的年均投入少于傳統蔬菜大棚的年均投入,但是生態蔬菜大棚的年均收益高于傳統蔬菜大棚年均收益[12],說明發展生態蔬菜大棚具有超強的前景。無論是當地政府還是蔬菜大棚管理者都應該鼓勵和推動生態蔬菜大棚的建設,提高蔬菜大棚的經濟效益。

表5 傳統蔬菜大棚與生態蔬菜大棚投入-產出-收益對比統計數據

4 生態農業蔬菜大棚存在的問題

4.1 發酵與蔬菜生產時間具有差異

在生產過程中產生的殘渣和秸稈會被集中采集送往攪碎機,再被送到沼氣池發酵。發酵過程需要時間,蔬菜種植周期較短,會出現蔬菜成長需肥但發酵未完成的情況。蔬菜生長周期性導致殘渣在某個特定的時間里被集中堆放到沼氣池中,會造成部分時間內缺乏殘渣供應的情況。

4.2 沼氣池存在安全隱患

沼氣池所產生的沼氣主要成分是甲烷,甲烷是一種無色無味有毒氣體,所以沼氣池的密封工作要做好。除此之外,甲烷非常容易被點燃,容易產生氣體爆炸,所以要警示在沼氣池周邊工作的員工嚴禁明火,防止沼氣池爆炸威脅生命安全。對于生態蔬菜大棚,主要依靠科技提高生產效率。但是對于沼氣池,仍需要一定的工作人員進行操作,操作人員要對沼氣有一定的認識,面對突發情況能及時解決,擁有豐富的管理經驗和安全意識。

5 解決蔬菜大棚問題的措施

5.1 蔬菜大棚廢棄物的處理方式

生態農業中蔬菜大棚的蔬菜廢棄物和秸稈會被集中送到蔬菜廢棄物殘渣攪拌器中,攪碎后送入沼氣池,專業人員將碎渣和水按照一定比例混合以便后期發酵。蔬菜殘渣在發酵過程中溫度最高可達60 ℃,在這種高溫條件下能清除蔬菜碎渣中的病蟲。在傳統農業蔬菜大棚中對蔬菜廢渣一般采取廢渣堆肥的循環利用方法,在蔬菜成熟采摘后將剩下的蔬菜秸稈和殘渣立成垛,蔬菜秸稈中碳氮含量較低,所以堆肥效果不是很理想,需要添加部分玉米秸稈混合堆肥,玉米秸稈的添加也需要參照一定的專業比例調配,調配好后用透明塑料包裹,防止殘渣外露。蔬菜發酵還要考慮發酵時間和發酵溫度之間的關系,在發酵前期,發酵時間與發酵溫度成正比,蔬菜殘渣腐爛的速度越來越快;到了發酵后期,發酵時間與發酵溫度成反比,蔬菜殘渣腐爛的速度逐漸減慢;溫度降至常溫,即發酵完成。將蔬菜、家禽的殘渣投放到沼氣池中,解決沼氣池原料的長期供應問題。

5.2 蔬菜大棚資源循環利用

生態農業蔬菜大棚的產物不僅是蔬菜,還包括沼氣、豬肉、發酵液體和發酵殘渣等[13-14]。在生態蔬菜大棚生產的蔬菜和豬肉主要是進入銷售市場,供人們食用,其余的產品被應用到生產循環中為生態蔬菜大棚提供循環能源。沼氣用于生態農業大棚中照明和其他設備的能源供給;發酵液具有豐富的氨基酸,可用于配制豬飼料,其與有機物混合的豬飼料不僅能保證豬的健康成長,還能提高豬肉產品的品質;發酵液還可以用于蔬菜除蟲,既保證蔬菜純天然,又減少病蟲害防治的支出,降低蔬菜大棚的成本。

6 結論

建設生態農業蔬菜大棚能使傳統農業向數字化農業轉型,推動現代化農業發展。應運用科技知識發展農業,將生態理念融入農業生產,實現農業發展良性循環。當下需要大力發展生態蔬菜大棚,提高經濟效率和蔬菜品質。通過傳統蔬菜大棚的生產投入數據與生態蔬菜大棚的生產投入數據的對比,可以發現采用生態蔬菜大棚符合可持續發展社會需要,能實現農業可持續發展的目標。