大熊貓的糞便真的有香味嗎?

文/科普游子·貓頭鷹老師

“科普游子”自然教育平臺由5位年輕人創辦,他們提出“一起玩科學”的理念,帶領孩子們在山野、濕地、高原、森林等自然環境中認識動植物,引導孩子們用科學考察的方法了解大自然、思考人類與大自然的關系。

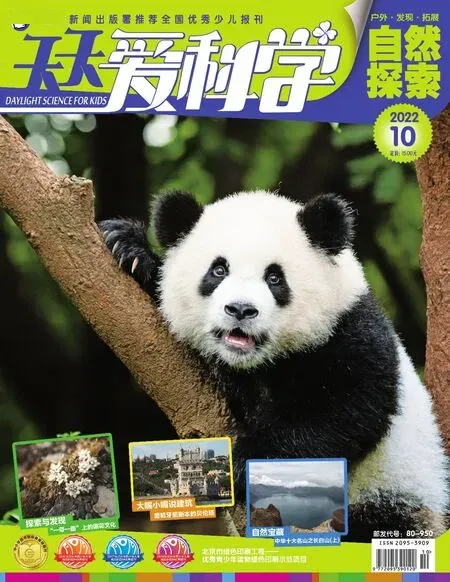

10月27日是“國際大熊貓日”。

2017年,世界自然基金會(WWF)中國辦公室發起設立了“國際大熊貓日”這個節日,倡議國際社會關注大熊貓、關注物種及自然保護工作。

本期,我們換個奇特一點兒的角度說一說與大熊貓相關的自然教育工作。

一只成年大熊貓,每天可以吃20公斤竹子,每天的糞便足足有10多公斤。

一方面,在整個進食過程中,大量的竹纖維沒有被消化。另一方面,大熊貓嚼碎的竹子進入腸胃后,竹子天然的香氣被大熊貓腸胃內適當的溫度激發出來。故而,大熊貓的糞便不但沒有臭味,反而帶著竹子的清香。

竹香是一種很持久的氣味,大熊貓的糞便越新鮮,其香味就越濃。科普游子收藏了時間跨度不一的大熊貓糞便。我們的經驗是,放置三年之久的糞便依然有香味。

絕大多數情況下,大熊貓的糞便并不臭,不敢說香氣撲鼻,但至少清香怡人。這到底是為什么呢?

幾百萬年前,大熊貓的祖先是吃肉的。但是,生存環境的巨變讓大熊貓養成了以竹子和竹筍為主食的習性。不幸的是,大熊貓的消化系統依然保持原樣,因此只能吸收竹子和竹筍中很少量的營養成分。

為了獲取足夠的營養和能量,大熊貓只能一刻不停地吃東西。由于肉食動物的腸道比食草動物短很多,加上大熊貓食量巨大,因此它們幾乎是邊進食邊排泄。

很多種竹子自帶香氣,少數種類甚至可以用來提煉芳香精油。仔細聞一聞干燥的竹竿,我們可以聞到淡淡的天然香氣。如果把竹竿折斷,斷口處的味道會更濃一些。

在大熊貓的食物中,99%是竹子,它們偶爾也會吃點兒肉或小蟲子。這時候,它們拉出來的糞便就不香了。另外,大熊貓糞便的香度還和季節有關系,在吃竹筍為主的季節里,大熊貓的糞便成形差、香味淡。

在中國野外大熊貓分布密度最高的陜西秦嶺,已經有傳統造紙手工藝傳承人成功地研究出用大熊貓糞便造紙的方法,造出來的宣紙帶著大熊貓糞便的清香。造紙用的大熊貓糞便只選用秋冬兩季的。在這兩個季節里,大熊貓吃的是老竹子,因此,大熊貓糞便中的竹纖維比較長,用它制作出來的“熊貓紙”柔韌細膩,香味持久。

除了造紙,大熊貓糞便還有更重要的作用:它可以幫助科研工作者開展大熊貓保護工作。

發現一個地區有野生大熊貓活動時,如何確定它們的數量?它們是公的,還是母的?是成年的,還是幼年的?它們吃了哪些東西?它們的身體健康狀況如何?這片地區的生態和植被是否可以滿足它們的生存需求?

通過研究、分析大熊貓遺留的糞便,科研工作者可以尋找這些難題的答案。很多大熊貓科研工作者年復一年地在重復一項重要的工作:撿大熊貓糞便。撿糞便,是一項非常重要、辛苦、可以取得與大熊貓相關的第一手數據的工作。

除了研究大熊貓族群的現狀,科研工作者可以依靠它們糞便中隱含的信息及時調整生態保護措施。

最后,我們需要知道的是,大熊貓只是人類需要保護的成千上萬個瀕危、近危物種中的一個,國際大熊貓日的設立,不僅僅旨在讓人們關心和愛護大熊貓,還旨在讓人們擴大視野,關注整個生態環境和物種多樣性問題。