北京市郊野公園特征對市民使用需求的影響

秦悅婷,溫亞利

(北京林業大學 經濟管理學院,北京 100083)

0 引言

城市化的快速發展造成了城市綠地的短缺,而公眾對于自然環境和生態效益的需求日益增加,城市公園已經不能滿足居民對生態服務和休閑娛樂的多樣化需求[1,2]。郊野公園作為新興的公園體系,不但能為人們提供享受自然野趣的優美環境,而且便于市民前往和開展多種娛樂活動[3]。郊野公園是指作為保育環境和康樂用途的公園,起源于英國,后經香港引入廣州、上海等內陸城市,成為我國城市生態文明建設中的重要部分。

作為我國首都和快速發展的超大型城市,北京于2007 年初正式啟動“郊野公園環”建設,此后在郊野公園建設中投入巨大,公園數量和面積逐年增加[4]。2017 年9 月 發 布 的《北 京 市 城 市 總 體 規 劃(2016—2035)》提出,“推進第一道綠化隔離地區公園建設,力爭實現全部公園化;提高第二道綠化隔離地區綠色空間比重,推進郊野公園建設,形成以郊野公園和生態農業為主的環狀綠化帶。”截至目前,在“一道綠隔”地區共建成郊野公園上百個,“二道綠隔”地區也形成了由60 多個大型公園串聯的郊野公園環。然而,市民對郊野公園的接受度和滿意度仍有提升空間[5],從基礎設施到公園特色都有待完善[6]。

郊野公園與城市公園在位置、景觀、服務等方面存在著差異,但鮮有研究將郊野公園與城市公園區分開來。大部分學者在研究市民需求時將郊野公園統稱 為“綠 色 空 間(green space)”[7-9]、“城 市 綠 地(UGS)”[2,10]、“城市綠地設施(UGI)”[11],另有部分研究側 重于 城 市 綠 道[12,13]、社 區 公 園[14]等 典 型 場 所,而沒有針對郊野公園使用需求的單獨研究。此外,郊野公園的建設在國內還處于起步階段[15],對郊野公園的研究內容主要集中在空間規劃布局[16-18]、植物景觀設計[19]、生態效益評估[20]、建設經營問題與對 策[21-23]等 方 面,僅 有 香 港[24,25]、上 海[26,27]、廣州[28-30]等城市在近幾年開始研究郊野公園的服務功能及市民的偏好。目前對于北京市郊野公園的游客或市民需求研究較少,多數停留在基本特征描述層面[31,32],對 郊 野 公 園 的 建 設 和 管 理 提 出 政 策 建議[33-35],而對于市民需求及其影響因素缺乏較為深入的研究,尚未分析郊野公園的各方面特征對市民使用需求有何影響。

基于此,本文對北京市多個正在建設收工階段或投入使用不久的郊野公園中的市民進行調查,研究了北京市民對郊野公園基礎設施、自然環境、消費價格、服務水平、文化教育5 方面特征的滿意度及其使用需求的影響。本文旨在豐富和推進郊野公園和城市綠地關于市民需求的研究,并為北京市和其他超大型城市郊野公園的建設和完善提供建議和參考。

1 研究方法和數據來源

1.1 數據來源和問卷設計

北京地處華北平原北部,是世界著名的古都和現代化國際城市。《北京市城市總體規劃(2016—2035)》提出“一屏、三環、五河、九楔”生態空間格局,其中:“一道綠隔城市公園環”和“二道綠隔郊野公園環”“環首都森林濕地公園環”共同構成了重要的綠化“三環”。2019 年,北京市結合新一輪百萬畝造林工程,將各公園通過綠色相融、綠道相通等方式有機連接在一起,形成了連片成規模、聯通成體系的大尺度生態空間,一個完整的“郊野公園環”環抱北京。如表1 所示,本文選擇的調研地點為北京市昌平區、朝陽區、豐臺區、通州區4 個城區中的郊野公園,分布地點涉及第一道和第二道綠隔地區中較為典型的郊野公園建設項目,如東小口森林公園、太平郊野公園、南苑郊野公園等位于第一道綠化隔離地區,溫榆河公園、久敬莊公園、槐新公園等位于第二道綠化隔離地區。所選郊野公園地理位置涉及北京市北部、東北部、東部、南部和西南部等,具有一定的代表性。

表1 調研地點選擇及樣本分布Table 1 Survey site selection and sample distribution

課題組于2020 年10 月末和11 月初,選擇天氣晴好的周末共4 天,分別在16 個郊野公園進行問卷調查。每個公園由課題組5—6 名調研員前往,課題組成員均接受過前期培訓,以確保調查問卷質量。問卷調查采用隨機取樣法,調研員分散至郊野公園內的休息區、交叉路口、兒童樂園等游客聚集的場所隨機發放問卷。本次共發放調查問卷841 份,回收有效問卷805 份,問卷有效率為95.72%。被調查對象全部是北京市常住居民,不包括外地學生和游客。問卷內容從以下4 部分對市民進行調查:社會經濟特征、所在郊野公園的可達性、對郊野公園的需求程度、對郊野公園的認知和滿意度評價。

1.2 模型設定和變量選取

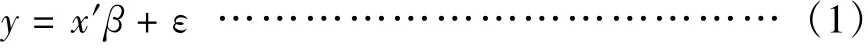

本文的因變量為市民對郊野公園的使用需求,參考已有研究所使用的主觀需求打分方法[36,37],市民需求采用5 級評分制,為有序分類變量,因此使用多元有序Logit模型。具體模型設定為:

式中:y 表示市民使用需求潛變量;x 表示自變量;β表示變量影響參數;ε表示服從邏輯分布的誤差項。

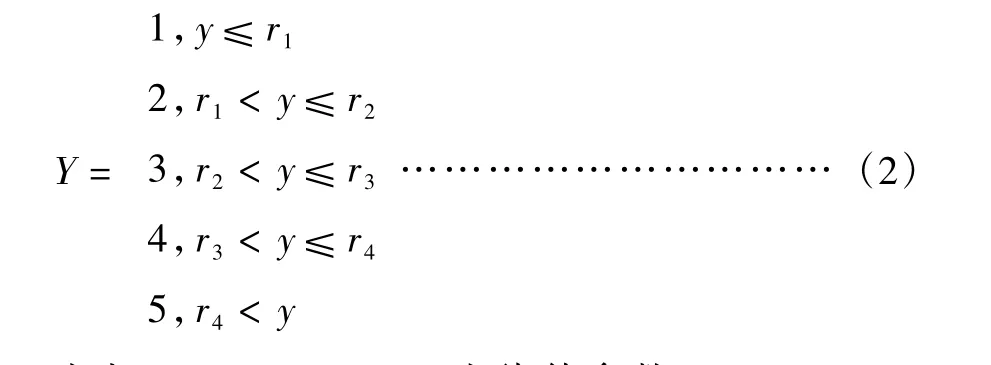

需求打分,即有序變量Y 是潛變量y 的函數。y 是一個連續且未測量的變量,具有多個閾值點,Y的值取決于y 是否超過各個閾值點。Y 與y 的關系如下:

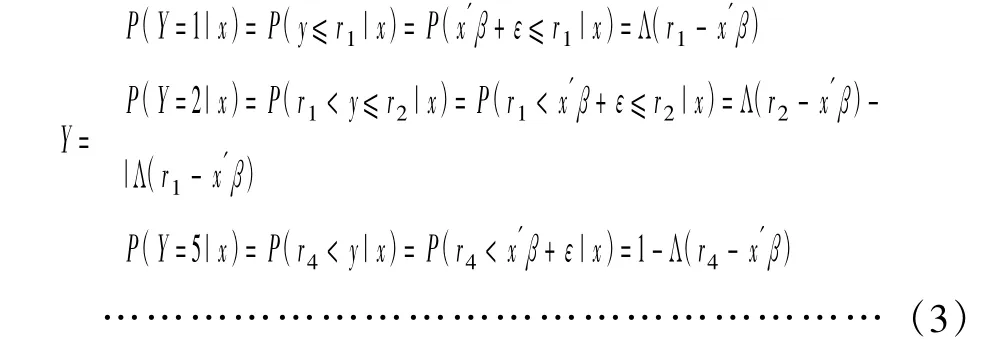

式中:r0、r1、r2、r3、r4為待估參數,且r0<r1<r2<r3<r4,稱為“切點”。在給定x 時,因變量Y 郊野公園使用需求取每個值的概率如下:

式中:Λ(g)為分布函數,可以得到極大似然估計(MLE)量,即得到有序Logit 模型的參數估計結果。

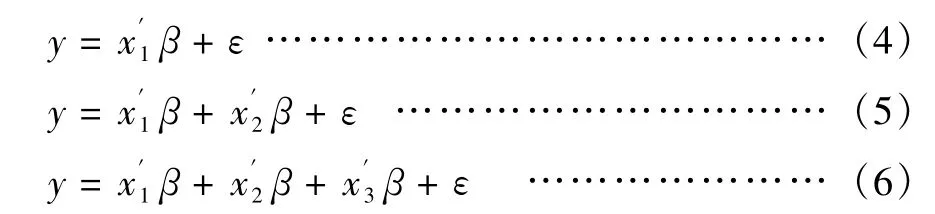

在分析時將所選變量逐步納入公式(1),得到模型1、模型2 和模型3。

模型1(公式4)中,僅包括社會經濟變量x1,模型2(公式5)中,增加了受訪市民對郊野公園的認知及可達性等控制變量x2,模型3(公式6)中,則增加了本文的核心解釋變量x3,即市民對郊野公園特征的滿意度。

市民對郊野公園特征的滿意度采用5 級評分制。在已有的研究中,市民需求和使用行為受到公園的景觀設計、設備設施和管理模式等方面特征的影響[25],指標 涉 及 基 礎 設 施[7]、安 全 性[2,38]、植 被 特點[8]、環境衛生[9]等多個方面。事實上,市民對于公園特征的重要性感知、質量滿意度或服務水平評價等都會顯著影響其需求[39]。根據北京市郊野公園的實際建設情況及郊野公園與其他城市綠地的顯著區別,將其特征劃分為基礎設施、自然環境、消費價格、服務水平、文化教育5 個方面,每方面由3—6 個具體問題進行描述,均采用5 級李克特量表進行測度,“1→5”分別表示“非常不滿意→非常滿意”。具體來說:基礎設施特征包括交通路況、園內規劃設計、指示標牌、活動項目、環境衛生、安全性6 個指標;自然環境特征包括園區風景、水質、空氣、植被質量4 個指標;消費價格特征涵蓋飲食、娛樂、門票、園內交通4 個指標;服務水平特征包括工作人員的服務意識、游客行為管理和導覽解說服務3 個指標;文化教育特征包括歷史價值、民俗和生態環境教育設施3 個指標。

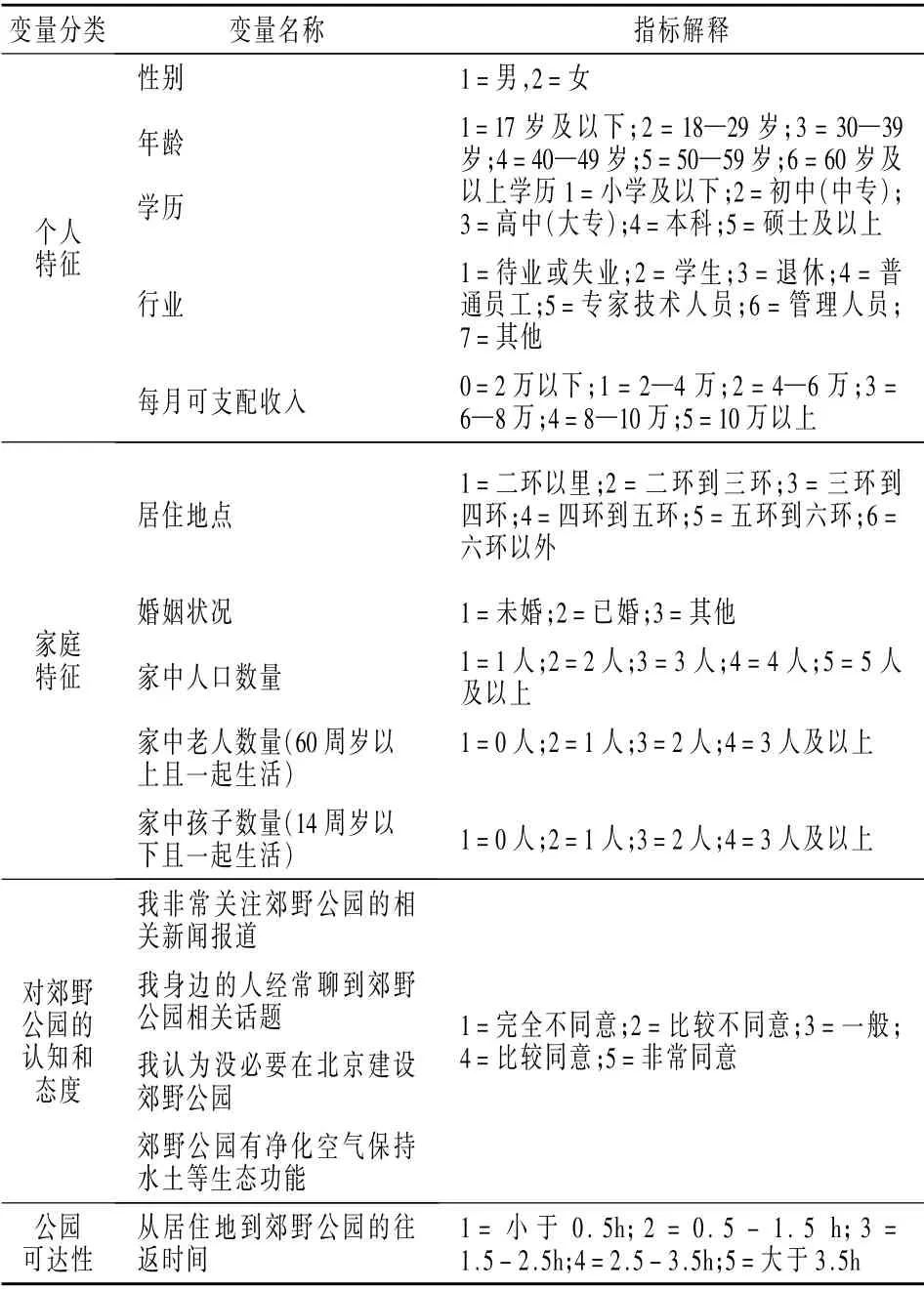

控制變量的設置參考已有研究中顯著影響城市綠地使用需求的因素,包括市民對郊野公園的及其生態功能的 認 知 和 態 度[38,40]、市 民 的 個 人[7]和 家 庭特征[10,30]、由往返時 間 表 示 的 郊 野 公 園 可 達 性[9,29]。具體指標解釋如表2 所示。

表2 控制變量指標解釋Table 2 Control variable indicator interpretation

2 結果及分析

2.1 樣本社會經濟特征

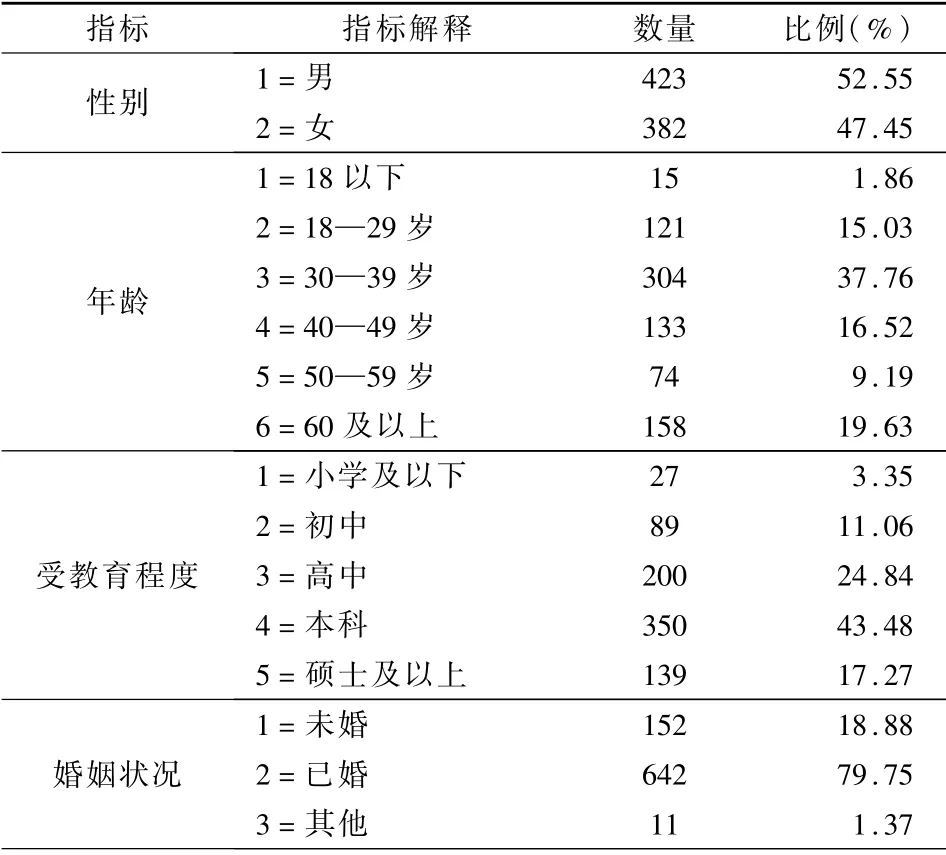

基于805 份有效問卷的統計結果,被調查者的社會經濟特征如表3 所示。

表3 樣本社會經濟特征描述統計結果Table 3 Sample socioeconomic characteristics descriptive statistical results

(續表3)

從性別來看,受訪市民中男性和女性比重均衡;從年齡來看,各年齡段樣本分布較為均勻(由于18歲以下的未成年人對北京市郊野公園建設情況尚未形成全面認知,因此訪問比重不超過3%);從受教育程度來看,被調查者的文化程度大多在高中及以上,說明被調查者平均受教育程度較高,較符合目前北京市高層次人才較多、學歷水平較高的現實情況;從婚姻狀況來看,已婚人士多于未婚人士,從每月可支配收入來看,被調查者的月收入水平在各個范圍內分布較為均衡。

2.2 市民對郊野公園的需求及滿意度

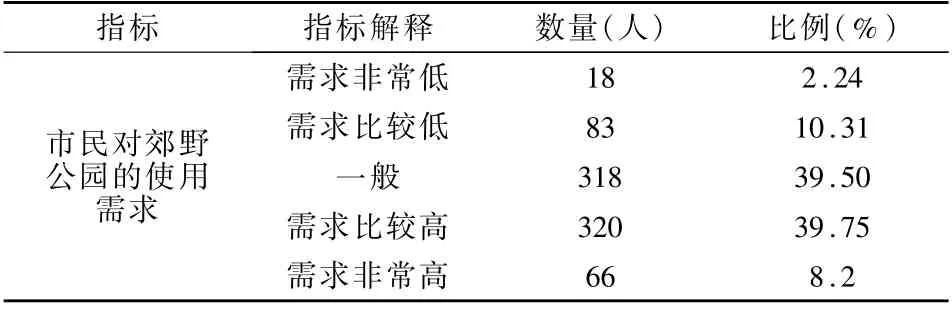

由表4 可知,市民使用郊野公園的意愿較強,需求程度為“一般”(39.5%)和“比較高”(39.75%)的市民約占全部受訪者的80%,8.2%的市民對郊野公園需求非常高,僅有12.55%的市民需求較低或非常低。

表4 市民對郊野公園使用需求的整體情況Table 4 Overall public demand for country parks

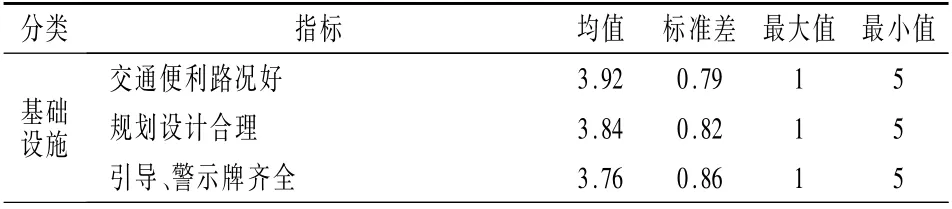

由表5 可知,市民對郊野公園基礎設施方面特征的滿意度處于“一般”和“比較滿意”之間,其中對交通路況和郊野公園規劃設計的滿意度較其他指標更高一些。此外,市民郊野公園對自然環境的滿意度較高,對空氣質量和森林植被狀況的滿意度達到“比較滿意”以上。但市民對郊野公園對消費價格合理性、服務水平和文化教育方面特征的滿意度相對前兩類較低,其中對娛樂和餐飲價格、歷史文化價值和傳統民俗流傳情況的滿意度甚至低于“一般”,對其他特征的滿意度也僅超過“一般”水平。

表5 市民對郊野公園特征的滿意度Table 5 Public satisfaction with the characteristics of country parks

(續表5)

2.3 郊野公園滿意度對市民需求的影響

為避免變量之間出現多重共線性問題,在模型回歸之前進行多重共線性檢驗,結果如表6 所示,方差膨脹因子(VIF)均小于4,遠低于10,不存在多重共線性問題。

郊野公園特征滿意度對市民使用需求影響的回歸結果如表7 所示。模型1 僅對市民個人和家庭特征變量進行回歸,模型整體結果并不顯著;模型2 納入市民對郊野公園的認知和態度、公園可達性等解釋變量,模型整體回歸結果顯著;模型3 納入基礎設施、自然環境、消費價格、服務水平、文化教育5 個方面共19 個特征指標的核心解釋變量,模型整體回歸結果顯著,且由偽R2所表示的模型擬合度較模型2有所提升。其中,自然環境、服務水平、文化教育三類特征均對市民使用需求有顯著影響。郊野公園的風景及空氣質量對市民需求有正向顯著影響,導覽解說服務、歷史文化價值和生態知識宣傳教育設施也對使用需求有正向顯著影響,而傳統民俗流傳情況對使用需求有負向顯著影響。控制變量中,回歸結果表明性別、居住地點和家中孩子數量對市民的使用需求有顯著影響,其中男性市民、身體健康狀況較差和居住地點更靠近市中心的市民和家長孩子數量更多的市民對郊野公園的使用需求更大。此外,對郊野公園的態度和生態功能認知也顯著影響使用需求,更加支持北京市郊野公園建設的市民和對郊野公園生態功能更加了解的市民,其使用需求更大。而市民從居住地到郊野公園的往返時間對使用需求有負向顯著影響。

2.4 穩健性和異質性檢驗

本研究中,模型的穩健性通過部分子樣本回歸的方式進行檢驗,選擇各個調研區域中樣本數量較多的郊野公園構成子樣本進行回歸。其中,模型4選取各區樣本數量最多的公園構成子樣本,模型5選取各區樣本數量最多的兩個公園構成子樣本,模型6 則從總樣本中剔除各區樣本數量最少的公園,分別進行回歸,結果如表8 所示。核心變量的顯著性和影響方向與全部樣本的回歸結果一致,系數大小也較為接近,說明估計結果穩健。

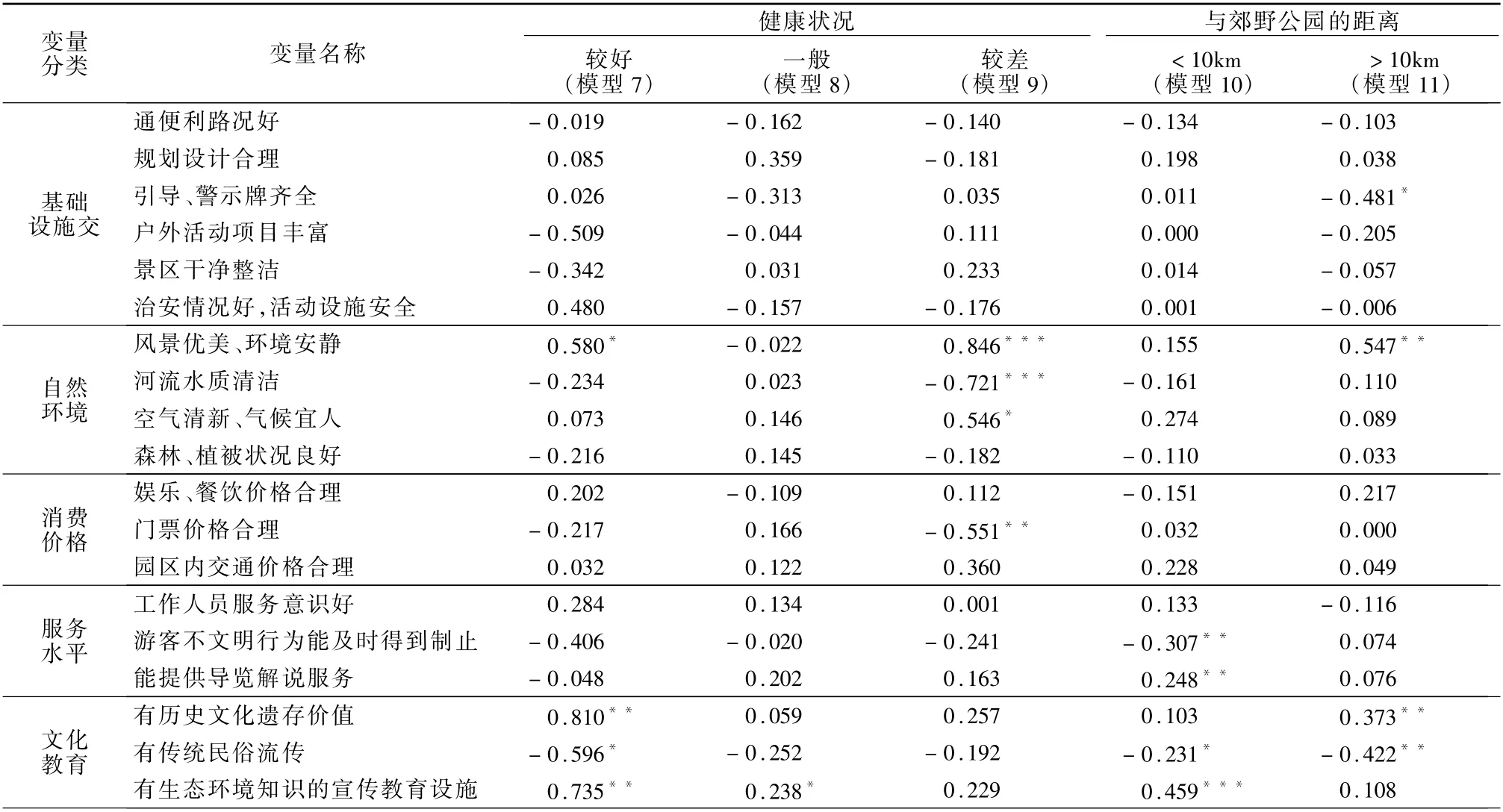

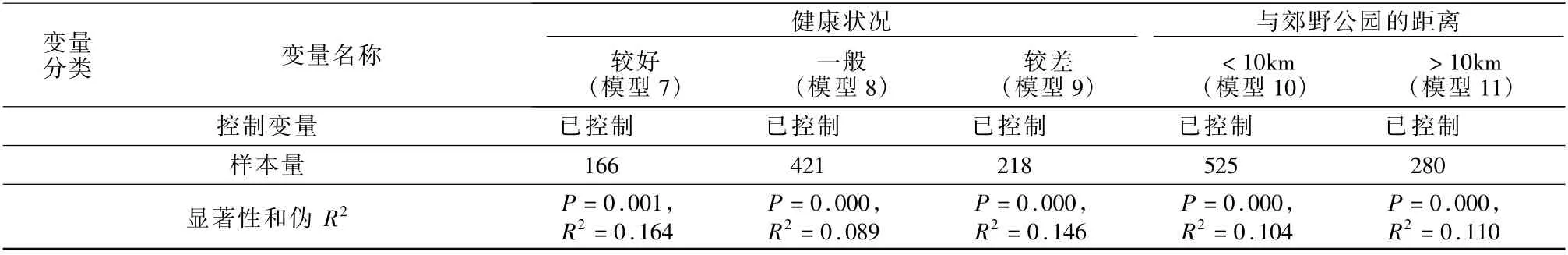

北京市郊野公園與城市公園的區別在于其地理位置更靠近郊區,且環境更加自然原始。市民前往郊野公園面臨更長的出行距離,并更加注重其生態功能對身心健康的作用。在出行距離方面,與往返時間表示的可達性不同,居住地與郊野公園的距離是公園規劃選址和建設過程中帶來的客觀結果。由于北京交通線路復雜、交通工具種類繁多,往返時間的長短更多由市民主觀選擇的出行方式決定,在前文作為影響需求的因素之一進行分析,而客觀距離可以在地理位置層面區分市民群體;在健康方面,隨著社會進步,市民對生態環境改善自身健康狀況的功能也有了更多了解和更高的追求。因此將受訪市民按照健康狀況和居住地與郊野公園的距離進行分組回歸,比較不同市民群體對郊野公園特征的滿意度對其需求影響的差異,結果如表9 所示。

表9 分組回歸結果Table 9 Grouped regression results

(續表9)

模型7—9 分別是健康狀況較好、一般和較差的市民群體回歸結果,可見健康狀況較好的市民對郊野公園的使用需求受文化教育方面特征的影響更為顯著。健康狀況一般的市民需求受生態環境知識宣傳教育設施影響,而健康狀況較差的市民受自然環境方面特征的影響更為顯著。模型10、模型11 分別為居住地與郊野公園的距離小于10km和大于10km兩組市民的回歸結果,結果顯示與郊野公園距離較近的市民,其使用需求受服務水平和生態環境宣傳教育設施的影響更為顯著,而與郊野公園距離較遠的市民受公園風景、環境、歷史文化價值影響更為顯著。表明不同的市民群體來到郊野公園的目的和關注的特征存在顯著差異,市民會根據自身的健康狀況決定對前往的郊野公園哪方面特征更加關注,也會對不同距離的郊野公園特征有不同的期待,這對郊野公園的規劃和建設有著重要參考意義。

3 結論、討論與建議

3.1 結論與討論

郊野公園的建設必須考慮如何更好地滿足市民使用需求,從而被更大程度地利用并發揮其功能。國內超大型城市的郊野公園處于快速發展階段,但鮮有研究分析郊野公園的環境、設施和服務等特征對市民需求的影響。鑒于此,本文采用北京市郊野公園內市民調查的一手數據,利用多元有序Logit 模型分析市民對郊野公園特征的滿意度對其使用需求的影響,并分析不同市民群體之間的差異性。主要結論如下:①市民對郊野公園的整體使用需求較高,需求程度為“一般”和“比較高”的市民約占全部受訪者的80%,市民對基礎設施和自然環境特征的滿意度處于“一般”和“比較滿意”之間,而對餐飲價格、歷史文化和傳統民俗特征的滿意度低于“一般”,仍有提升空間。②市民對郊野公園自然環境、服務水平、文化教育3 個方面特征的滿意度顯著影響使用需求。具體來看,園區風景、空氣質量、導覽解說服務、歷史價值和生態環境教育對市民需求有正向顯著影響,傳統民俗流傳對市民需求有負向顯著影響。③影響不同市民群體使用需求的因素存在差異性,健康狀況較好的市民更多受到文化教育方面特征的影響,健康狀況一般的市民僅受生態知識宣傳教育設施的影響,而健康狀況較差的市民更在意公園的自然環境。居住地與郊野公園距離較近的市民受服務水平和宣傳教育設施的影響更為顯著,而與郊野公園距離較遠的市民受公園風景、環境、歷史文化價值的影響更為顯著。

以往研究發現公園內自然環境特征會顯著影響市民需求[8,11,41],本文再次證實這一結論,發現提高市民對景色、氣候等自然環境的滿意度可以顯著促進市民需求。此外,公園的自然環境也可能對健康產生負面影響,如某些植物的花粉會成為過敏原[9]。實際調查發現,問卷中對于植被狀況的滿意度這一問題能夠涵蓋北京市民對于常見的花粉和楊絮過敏等問題的意見,可以解釋植被狀況的滿意度沒有顯著影響市民使用需求這一結果。此外,現有研究發現,城市公園的座椅設置、健身設施是影響市民需求的主要因素[25,41],而本文中郊野公園基礎設施沒有顯著影響市民需求,可以認為是市民來到郊野公園更加追求自然生態景觀的結果。對于人為修建的設施和消費項目,雖然滿意度較高,也體會到了這些設施帶來的便利,但是與普通城市公園區別不大,因此不是促進市民前往郊野公園的原因,甚至會降低市民對于自然環境的體驗感[36]。

3.2 建議

基于上述結論,本文就北京市郊野公園的建設和發展如何更好地滿足市民需求、提高市民滿意度,提出以下建議:①保留原生態的自然環境,控制人工設施數量和面積。北京市發展和改革委員會、北京市園林綠化局聯合印發的《關于本市綠化隔離地區郊野公園環建設的指導意見》強調,郊野公園建設的主要內容有“從滿足游客的基本需求出發,增加公園服務設施和管理設施,合理確定位置、數量和規模,滿足游人休閑游憩、運動健身、文化娛樂等需要。公園服務性建筑、管理建筑用地參照《公園設計規范》執行”,但對自然環境的建設要求較少。本文發現安靜優美的自然環境能夠顯著影響市民對郊野公園的使用需求,而人工設施則沒有顯著影響。因此,郊野公園的建設要區別于城市公園,根據市民需求更多地保留自然環境,控制人為修建的設施數量和面積,為市民營造更加原始的生態環境。②結合當地歷史文化背景和生態環境知識,增加宣傳教育和導覽解說服務。本文研究結果表明,歷史文化遺存、生態環境知識宣傳教育和導覽解說服務都能夠顯著影響市民需求,而調查數據顯示導覽解說服務和歷史文化價值的市民滿意度僅為“一般”,顯著低于其他特征的滿意度,因此增加宣傳教育和導覽解說服務是進一步滿足市民需求的重要路徑。北京市歷史積淀深厚,河流、濕地、山丘等地形種類眾多,建議各個區域根據自身獨特的歷史文化背景,設計不同主題的特色文化教育內容,并結合公園所在地的地形地貌設計生態環境教育內容,讓市民在游覽郊野公園的過程中可以接受到更加豐富和多樣化的歷史文化內涵與環境教育知識的熏陶。③根據市民群體特征的組成分布,進一步調整完善郊野公園的建設規劃和管理。北京市郊野公園的建設始終圍繞“將各公園有機連接、形成大尺度公園環”這一主要目標,以方便北京各地市民出行游憩。隨著越來越多的公園成功實現面積和位置上的“集中連片”,應進一步具體考慮每個公園所處的地理位置、與附近居民區的距離、居民區的人員構成和人群特征等因素,并結合該公園出游的市民群體特征不斷調整完善公園內部設施,提高管理水平,更好滿足市民需求。