創新作業設計,踐行陶行知創造教育思想

查潔

摘要在“雙減”政策下,初中語文教師應更新教學理念,以提升學生語文素養為目標,激發學生學習熱情,設計符合學生身心發展特點和教學規律、關注學生對真實情境問題的解決能力的創新作業。陶行知的創造教育思想與初中語文創新作業有理念的共通,創新作業在創造教育思想下得以重構、拓新,并在實踐中尋求發展的機會。鑒于創造教育的重要參考借鑒價值,文章探討初中語文創新作業的實踐可能,希望為初中語文教學提供有效之法。

關鍵詞陶行知創造教育作業設計創新拓展

在2022年最新出版的義務教育語文課程標準中,著重強調:“教師要以促進學生核心素養發展為出發點和落腳點,精心設計作業,做到用詞準確、表述規范、要求明確、難度適宜。”這就要求初中語文教師創設合理有效、彈性、個性的創新作業,從而幫助學生在“5+2”模式下,對初中語文作業提起興趣,切實有效實現對學生良好學習習慣的培養,以自主學習、獨立思考、實踐探索為方式,讓學生培養起自覺掌握、自主分析和解決問題的能力。創造教育思想,作為陶行知的代表思想之一,一直是中學語文教育界研究的重要主題。陶行知所倡導的基于兒童自身基礎,在環境影響下,培養、加強學生生產、應用、創造的能力,真正得到有效的發展,致力于民族與人類的偉大事業。一個是創新作業,一個是創造教育,二者存在共通性與影響性,特別是在初中語文創新作業謀求新發現、新拓展之時,陶行知的創造教育思想給予思想理論基礎,并在實踐探索過程中起到引領導航的作用。

一、創造教育與創新作業的共通

1.創造教育的內涵

創造教育與傳統教育相比較,首先更側重從知識邊界可能性、開放性理解,并非單一針對前學知識的掌握;其次打破固有、給定的思維模式,帶領學生開始啟發式、發散式的思維探索;再者,從原有系統固定的結構知識體系,不斷思考知識的未知性和不確定性;最后,幫助學生由獲得知識的人轉變為有知識的人,從而形成適應社會發展需求的能力。

創造教育始終認為人的本質是具有多元性、個體性、持續性的。時代文明的發展,離不開人類豐富的多元性,由此造就社會的多樣發展,教育也是基本沿著不斷發現的路徑,由此展開的人的學習。而每個人身上獨有特殊個性,也成就獨一無二的思維體系。正式個體的差異性,才能使得教育擺脫教條與成規,從而激發教育的再創造。正是有了個體性的創造教育,在實踐活動中能更好地引導學生形成可持續發展的學習能力,不斷創造出新的知識體系,從而呈現一種不斷波動、涌動、不絕的教育。

2.創新作業的特點

傳統作業的表現是,“教師在作業設計布置方面,應試色彩濃厚,除了寫作作業,一般都著眼于語言積累和語言訓練上。作業在一種較為封閉的環境中完成,學科本位現象嚴重。”學生成為作業的“奴仆”,情感在繁雜的作業中泯滅,語文素養的提升無從談起,個性化的創造遭到扼制。

創新作業重點考察學生在學習過程中表現出來的學習態度、參與程度和核心素養的發展水平。通過創設問題情境,讓學生感悟生活與語文的緊密關系,激發學生已有的知識與經驗,產生探究欲望,主動學習,從而鍛煉學生思維的能力。

不論是創造教育還是創新作業,都以學生為主體,體現“以人為本”的核心教育理念,切實站在全面關注學生成長的角度,培養創新思維,拓展多元教育方式,提升可持續性學習的能力,培養創新型人才。

二、創造教育中創新作業的創新拓展

陶行知《創造的兒童教育》一文中指出:“教育是要在兒童自身的基礎上,過濾并運用環境的影響,以培養加強發揮著創造力。”初中語文創新作業在創造教育思想影響下,需要不斷開拓創新,從改變作業評價體系開始,重新尋找語文作業的價值追求。

首先,語文作業本身就是課堂教學的一種拓展延伸和內化吸收,是幫助學生將新知識進行訓練鞏固、熟練運用、內化生成的過程。要從課內外學習的不同特點出發,改革作業的內容和作業完成方式,豐富作業類型,給予學生更多作業選擇的空間。

其次,作業設計基于語文核心素養的提升,應培養學生聯系社會生活、解決實際問題的能力。結合課內所學,在現實生活和大眾社會中尋找時事熱點,創設真實的教學情境,設計主題考察、跨學科、跨媒介等多種創新作業,以此培養學生自主學習和創造學習、解決問題的能力。

最后,對于創新作業,教師應設計少量、優質的作業幫助學生更有效地學習。不僅如此,自主探究學習應始終貫穿學習全程。如同個人無法孤立于社會而存在,學習中學生也理應避免“閉門造車”的現象。自主學習、合作分享、實踐探究,缺一不可。在一系列更為合理有效的創作作業體系下,學生有望生成自我學習、自我教育能力。知識轉化為能力,再通過知識發展形成思維習慣,最終實現學生核心素養的巨大提升。

三、創造教育下創新作業的實踐

陶行知創造教育思想倡導根據學科和學段特點以學生實際需要和完成能力(最近發展區)為依據,設計符合學生身心發展階段性特征、個性特征和教學規律,關注學生基于真實情境的問題解決能力的作業。初中語文教師可以布置分層作業、彈性作業和個性化作業,科學設計探究性作業和實踐性作業,積極探索跨學科綜合性作業。在創新作業設計過程中可以分為“課前我有”“課中我在”“課后我秀”三大部分;創設真實情境,采用任務的形式,每篇課文可設置3-5個任務,在教育教學中提供方便學生完成任務的恰當支架,從而實現知識的鞏固和再創造。筆者以所執教八年級語文課文《夢回繁華》作業設計為例,對陶行知創造教育引導下的初中語文創新作業進行了積極實踐。

1.課前我有

創造教育所提倡的“學“,不單指學生學習知識,更多指的是學習學法,并鼓勵在生活、社會中學習。認為應擴大教育和學校范圍,從學校延伸到整個社會,把教育跳脫出課堂,在社會生活中尋找學習的真諦。此外,不同于刻板沉悶的課堂,鼓勵教師在教學中讓孩子們多提問、多勤問、多善問。解放學生的“嘴”,釋放他們好奇的天性,讓他們帶著疑問學習,這樣創造的潛能才能更好地激發出來。

《夢回繁華》收錄于統編教材八年級上冊第五單元——說明文單元,不僅具有說明文的特點,又具有散文化的語言特色。不同于樸實鮮明的說明文體,本篇文章結構精巧,詳略得當,語言精妙。通過單元前三篇課文的學習,學生對說明文的特點比較熟悉,也一定掌握了一些學習技巧。作為自讀的課文《夢回繁華》要放手讓學生自主閱讀,以培養學生自學能力為最終目標,引導學生運用教讀課上學到的方法,自主讀書、學習、思考。

課前預習:

(1)課前,學生預習課文,查找兩宋史料。

(2)欣賞張擇端的《清明上河圖》

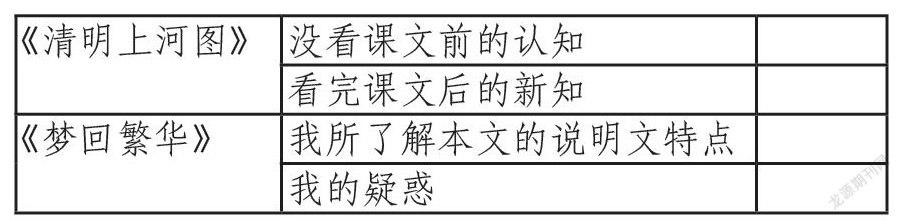

(3)填寫預習反饋作業,如下表。

2.課中我在

陶行知認為,“集體生活不僅僅是大家聚在一起過日常生活。我們要想在豐富集體生活在教育上之意義,必須使它包含三種要素:(1)為集體自治;(2)為集體探討;(3)為集體創造。”這就要求老師們在完成課中教學任務的時候,不能忽視集體合作的過程。應創設真實情境,合理安排合作探究活動。每一次學習任務的完成,都是集體榮譽感催生的時刻,相互學習、合作探究,更能有效地激發學生的創造力。

《夢回繁華》整堂課都是在制作《清明上河圖》紀錄片的情境之下展開的。紀錄片作為多媒體的影像作品,涵蓋了攝像、文字、語言等多個方面,而正是這種跨媒介的教學課堂,給學生帶來了全新的學習體驗。擬定拍攝方案——取片名——設置開場白——攝錄剪輯——擬配畫外音——片尾結語,整個課堂活動氣氛熱烈、精彩紛呈,始終凝聚在精妙的課文中,看似抽離,但始終相依。設置這些課堂任務時,以分組探討協作時,同學們熱烈響應、踴躍參與,充分展現出他們的奇思妙想和個性才華。

在“剪輯大師”環節,分別代表“郊野風華”、“繁華汴京”、“市區街景”的三個小組,以一人朗讀原文,一人分析語言特點手法,一人想象描摹場景,層層遞進,讀、學、寫,三位合一,完全調動起學生閱讀和寫作的興趣,促使他們在完成學習任務的同時,從被動輸入轉向主動輸出,從被動積累轉為主動構建,從單一學習變為團隊協作。例:

生1朗讀畫面開卷處描繪的是汴京近郊的風光,疏林薄霧,農舍田疇,春寒料峭,趕集的鄉人驅趕著往城內送炭的毛驢團隊。在進入大道的岔道上,是眾多仆從簇擁的較長隊伍。從插滿柳枝的轎頂可知,是踏青掃墓歸來的權貴。近處小路上,騎驢而行的則是長途跋涉的行旅。樹木新發的枝芽,調節了畫面的色彩和疏密,表現出北國早春的氣息。

生2分析采用多個四字短語,語言典雅且概括性強,豐富了文章的韻味。另用了摹狀貌的說明方法,詳細介紹了畫卷開卷出的內容,自然風光和人物活動。

生3想象在疏林薄霧中,掩映著幾家茅舍、小橋、老樹、扁舟,兩個腳夫趕著毛驢向城市走來。周圍一片新綠,雖是春意料峭但已是大地回春。

3.課后我秀

“教學做合一”是陶行知創造教育思想的提煉總結。教育、學習,最終都要落實到實踐上。這也就進一步說明了課后作業布置的重要性。完成作業,學生才能對知識重新自我構建并內化創新。因此中學語文教師在布置創新作業時,應注重布置探究性作業和實踐作業,探索布置跨學科的綜合性作業。

筆者在設計《夢回繁華》課后作業時,注重課內外學習的銜接,改變傳統的作業評價方式,在學生自主創造中實現對文本的深入理解,從而在完成作業過程中呈現自我內在的核心素養。

課后作業:紀錄片的拍攝方案已經設計好,請以班級為制作單位,分工合作,嘗試制作紀錄片《清明上河圖》。

啟發學生自動、自覺,就是培養學生的自動力和行動力,也就是培養他們自覺、自動地尋求知識、真理的能力。課后只有通過真正的實驗操作,才能對課堂活動進行驗證。實驗不僅可以激發學生探究科學的興趣,更是科學進步的源泉。創造教育,最終還是要立足于創造。創造也是“做”的本質含義,行動和實驗的最終指向也是創造。因此,筆者在安排同學們嘗試制作紀錄片的過程中,也發現很多實踐難題,但是同學們的創造力是無限的:遇到視頻軟件操作問題,額外需要信息技術學習;遇到配音朗誦問題,加強配音朗讀技能;遇到背景音樂選擇,尋找音樂老師外援。最后,讓學生完成“自我評價反思表”,讓他們回顧學習過程,在反思中,積累經驗,發現問題,學會調整和管理自己的學習方式。

語文教學以課堂教學為中心,以抓學生創新精神和實踐活動為出發點,以提高課堂效率和發展學生語文素養為宗旨,必須不斷探索新的教學方法。陶行知創造教育思想一直是引領語文教師不斷創新教學的方向,在“雙減”政策下,初中語文作業需要不斷創新,在創造教育思想下,語文教師需要不斷設計創新作業,推陳出新,照顧不同層次學生的學習需求,合理布置作業,改變作業方式,轉變評價體系,讓學生愛上作業,愛上學習,愛上語文。

[作者通聯:江蘇蘇州工業園區星湖學校]