長江干支流歷史遺留礦山生態修復模式及存在問題分析

——以四川省為例

魏 鵬 王大國 劉 云 余 晨 李 甜

(1.四川省國土空間生態修復與地質災害防治研究院,四川 成都 610081;2.西南石油大學土木工程與測繪學院,四川 成都 610500;3.四川省國土科技研究院(四川省衛星應用技術中心),四川 成都 610074;4.四川國大錦地工程技術咨詢有限公司,四川 綿陽 621000)

為推進國家生態文明建設,自然資源部出臺了《長江經濟帶廢棄露天礦山生態修復工作方案》(自然資辦發[2019]33號),明確開展長江經濟帶廢棄露天礦山生態修復工作。四川省是青藏高原生態屏障、川滇生態屏障、長江及黃河上游生態屏障的重要組成部分,相繼出臺了《四川省自然資源廳關于認真做好長江干流及主要支流沿岸礦山生態修復工作的通知》(川自然資發[2019]33號)等系列文件,明確加強長江流域等重點區域廢棄露天礦山生態修復工作。

中國土地復墾、生態修復法制化標志是國家《土地復墾條例》的頒布,礦山生態修復包括在建與生產礦山生態修復和歷史遺留礦山生態修復。在在建與生產礦山生態修復方面,劉春雷等[1]對干旱區草原露天煤礦土地復墾技術進行了研究;胡振琪等[2]論述了煤礦區自修復、自然修復和人工修復的概念及相互關系;鞠麗萍等[3]研究了南方某離子型稀土礦山生態修復方案;胡海軍等[4]回顧與展望了“兩案”合并背景下在建與生產礦山土地復墾相關政策;卞正富等[5]探討了在建與生產礦山礦區土地修復中的幾個基本問題;余晨等[6]完善了露天采場適宜性評價指標體系,并用FAHP-Entropy賦權法對露天采場復墾方向進行了評價;李甜等[7]總結了在建與生產礦山土地復墾方案編制存在的問題及要點。在歷史遺留礦山生態修復方面,陳龍等[8]對湖北黃梅馬尾山鐵礦廢棄地生態恢復工程進行了研究;陳敏等[9]論述了離子型稀土廢棄礦山生態修復研究進展;王世虎[10]闡述了生態文明建設背景下歷史遺留礦山環境問題與對策;殷亞秋等[11]基于遙感影像圖,對廢棄礦山地質環境問題進行了分析,并提出生態修復治理方案;張進德等[12]在分析我國區域生態特征的基礎上,提出了我國廢棄礦山生態修復策略。從目前研究來看,對在建與生產礦山生態修復的研究較深入,對歷史遺留礦山的研究涉及較少,特別是對歷史遺留礦山生態修復模式的總結及存在問題的探討有待深入。

本研究結合國家、地方相關文件,在總結四川省已經開展的近1 000座歷史遺留礦山生態修復案例的基礎上,分析了長江干支流歷史遺留礦山生態修復內涵,探討了四川省長江干支流歷史遺留礦山的主要生態修復模式,總結了該省長江干支流歷史遺留礦山生態修復經典案例,剖析了省內長江干支流歷史遺留礦山生態修復存在的主要問題,為進一步開展四川省乃至全國歷史遺留礦山生態修復工作提供參考。

1 長江干支流歷史遺留礦山生態修復內涵

1.1 修復對象

歷史遺留礦山生態修復是國土空間生態修復的重要組成部分,其對象為陸地上的歷史遺留礦山。歷史遺留礦山是指現狀廢棄且未來不再開展采礦活動的礦山,包含計劃經濟時期遺留的廢棄礦山、責任人滅失或難以確定的廢棄礦山、因退出各類保護區或去產能政策性關閉礦山等。政策性關閉礦山必須由地方政府與礦山企業簽訂協議,明確由政府履行治理責任。為避免糾紛,地方政府在歷史遺留礦山進行相關權屬調查后,還需對認定的歷史遺留礦山進行不少于30 d的公告。

1.2 修復內容

1989年國務院出臺《土地復墾規定》,2009年原國土資源部出臺《礦山地質環境保護規定》,2016年對礦山地質環境保護與土地復墾方案要求合并編報,2018年國務院出臺機構改革方案,組建了自然資源部,礦山地質環境恢復治理、礦山土地復墾等事項被列入其下設的國土空間生態修復司職能職責范圍。礦山生態修復內容由單純意義上的土地復墾、礦山地質環境治理,逐步轉變成了地面塌陷、地裂縫、崩塌、滑坡、泥石流等地質災害治理,地形地貌景觀恢復,土地占損恢復,地下含水層修復,生態系統功能恢復等。在歷史遺留礦山生態修復方面,還要求修復后的土地要符合國土空間規劃,探索利用市場化方式推進修復,鼓勵社會資本參與,加強與城鄉建設用地增減掛鉤、工礦廢棄地復墾利用等的政策、項目整合。

1.3 修復原則

歷史遺留礦山生態修復須遵循當地生態系統演替規律,避免人類過多干預,按照“保障安全,突出生態,兼顧景觀”的原則,優先解決歷史遺留礦山地質災害、礦山區域生態安全等重點問題,再按照“宜耕則耕、宜林則林、宜草則草、宜建則建”的原則,采取修復措施,保持礦山修復區與周邊生態環境的原真性和完整性,有條件的地區可兼顧生態景觀建設,提高周邊人民群眾的生活環境質量。

2 四川省長江干支流歷史遺留礦山主要生態修復模式

四川省廢棄露天礦山點多面廣,多以磚瓦頁巖、灰巖、砂巖等建材礦為主,其修復對象主要包括采場邊坡、采場底部平臺及工業廣場、排土場等。

2.1 采場邊坡生態修復模式

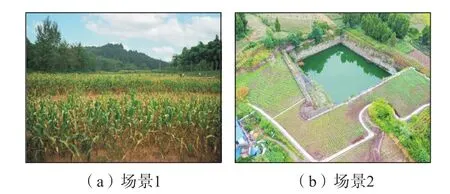

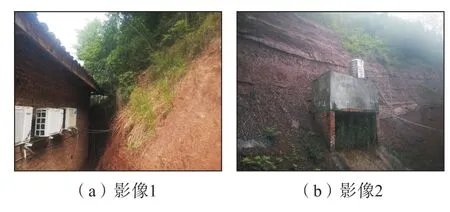

2.1.1 自然修復

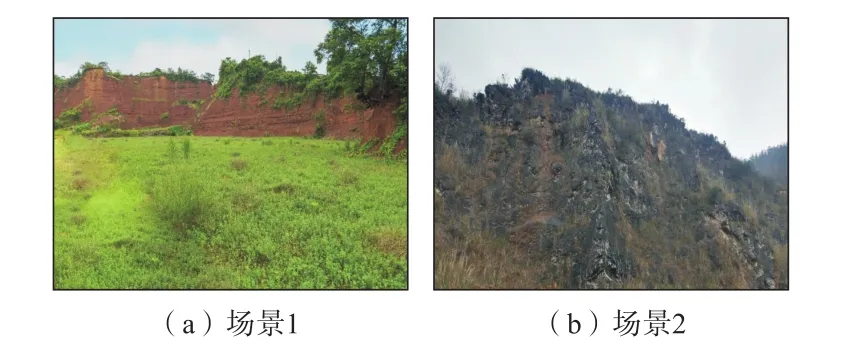

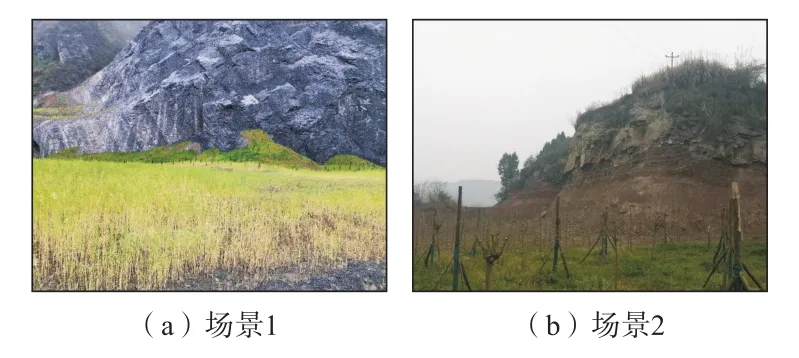

自然修復因其修復成本少,對于無地質災害隱患、無威脅對象的采場邊坡,都采用自然修復模式(圖1),也是四川省長江干支流歷史遺留礦山邊坡修復最普遍采用的修復模式,其主要工程措施是補種補植、施肥等。

圖1 采場邊坡自然修復模式Fig.1 Natural restoration modes of stope slope

2.1.2 人工修復

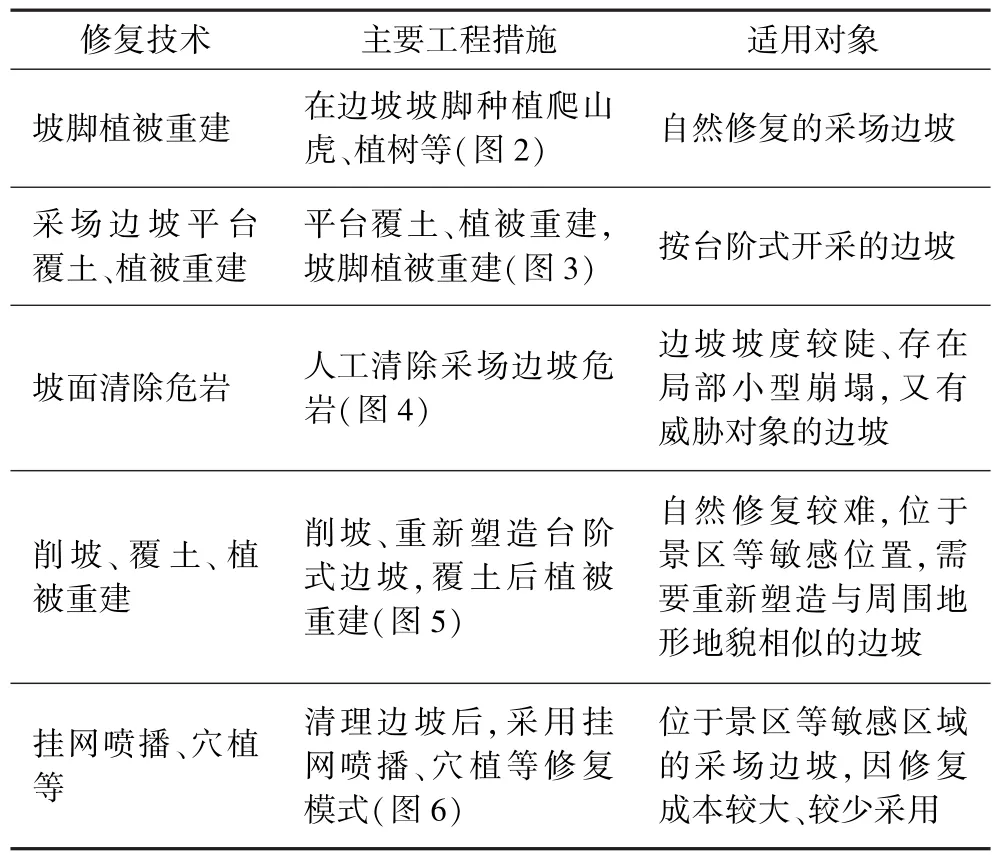

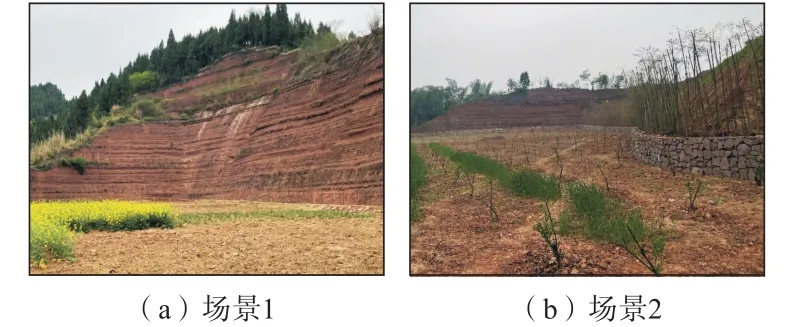

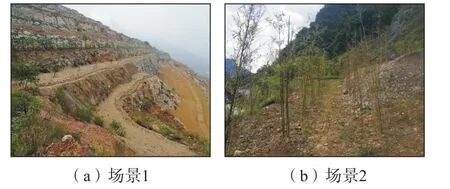

人工修復是對采場邊坡消除礦山地質災害后再進行植被重建。在四川省長江干支流歷史遺留礦山修復實踐中,采場邊坡主要的人工修復模式見表1。

表1 四川省長江干支流歷史遺留礦山采場邊坡人工修復模式Table 1 Artificial restoration modes of stope slope in the historical mine of the main and tributary of the Yangtze River in Sichuan Province

圖2 坡腳植被重建采場邊坡人工修復技術Fig.2 Artificial restoration technique of stope slope with vegetation reconstruction at slope foot

圖3 平臺覆土、植被重建采場邊坡人工修復技術Fig.3 Artificial restoration technique of stope slope with platform covered soil and vegetation reconstruction

圖4 坡面危巖清除采場邊坡人工修復技術Fig.4 Artificial restoration technique of stope slope by slope dangerous rock removal

圖5 若爾蓋縣某采石場削坡人工修復技術Fig.5 Artificial restoration technique of cutting slope of a quarry in Ruoergai County

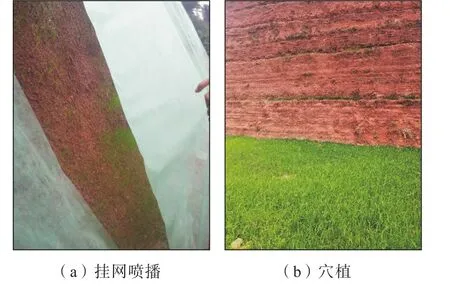

圖6 掛網噴播、穴植修復技術Fig.6 Restoration technique of hang net spray sowing and hole planting

2.2 采場底部平臺及工業廣場生態修復模式

歷史遺留礦山采場底部平臺及工業廣場經過拆除、平整后,主要生態修復方向有耕地、林地等。

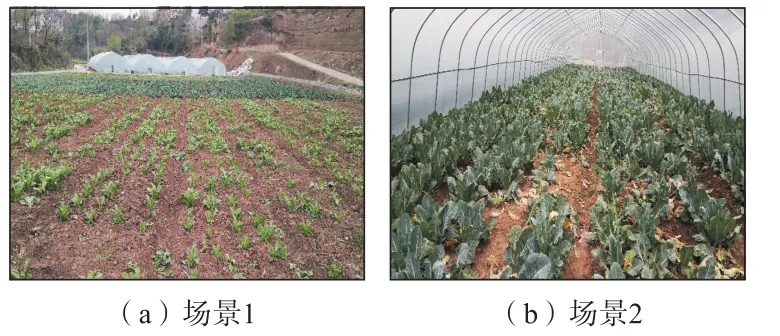

2.2.1 耕 地

歷史遺留礦山底部平臺及工業廣場周圍交通條件較好,有百姓居住,按照“宜耕則耕”原則,通過拆除、平整、修建耕地配套措施,以及覆土、培肥等工程措施,優先考慮將此類區域復墾成耕地(圖7、圖8)。

圖7 廣元某磚廠采場底部平臺及工業廣場復墾成旱地Fig.7 Bottom platform and industrial square of a brick factory in Guangyuan were reclaimed into dry land

圖8 資陽某采石場復墾成旱地Fig.8 A quarry was reclaimed into dry land in Ziyang

2.2.2 林地等其他地類

遺留礦山底部平臺及工業廣場周圍百姓居住少,地類以林地等為主,經過平整、覆土、植被重建等工程措施,復墾成林地、草地等其他地類,如圖9、圖10所示。

圖9 資陽某采石場復墾成林地Fig.9 Reclamation of forest land from a quarry in Ziyang

圖10 綿陽某采石場復墾成林地Fig.10 Reclamation of forest land from a quarry in Mianyang

2.3 排土場

歷史遺留礦山排土場通過平整,修建擋墻、截排水溝等工程措施消除地質災害隱患后,綜合考慮其坡度、污染程度等因素,復墾成旱地、林地等。

2.3.1 旱 地

從安全角度出發,排土場要復墾成耕地、只適合復墾成耕地中的旱地,且要滿足以下基本條件:①通過修建擋墻、截排水溝等工程措施能消除地質災害隱患(圖11);② 復墾后土壤環境質量滿足《土壤環境質量—農用地土壤污染風險管控標準(試行)》(GB 15618—2018)規定的農用地土壤污染風險篩選值;③平整后坡度應小于25°,必要時增設護坡等措施;④周圍有百姓居住,且交通方便、便于耕種。

圖11 廣元某硫鐵礦排土場復墾成耕地Fig.11 Reclamation of cultivated land from a pyrite dump in Guangyuan

2.3.2 林地等其他地類

排土場周圍居住百姓較少,交通不方便、不便于耕種,經過采取平整、覆土、修建截排水溝、植被重建等工程措施,復墾成林地、草地等其他地類(圖12)。

圖12 攀枝花某煤礦矸石場復墾成林地Fig.12 Reclamation of forest land from a coal mine waste dump in Panzhihua

3 四川省長江干支流歷史遺留礦山生態修復經典案例

在對四川省已經開展的近1 000座歷史遺留礦山生態修復現場調研的基礎上,根據工程量完成度、整體修復效果、當地居民滿意度、專家現場意見等,篩選出可以進行推廣的四川省長江干支流歷史遺留礦山生態修復的3個經典案例。

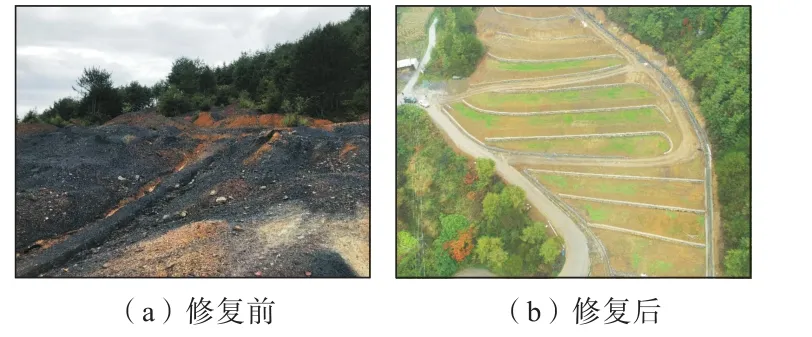

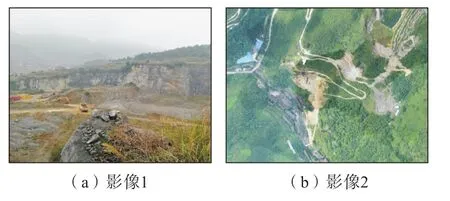

3.1 廣安華鎣高頂山礦區綜合修復項目

華鎣市高頂山礦區因其獨特的戰略位置和豐富的礦產、森林資源,在為國家經濟發展及國防建設作出重大貢獻的同時,也因為煤礦、石灰石礦等資源的大規模開采,導致高頂山礦區出現資源枯竭,同時產生了礦山地質環境破壞、森林濕地資源退化、水土流失等大量的生態環境遺留問題,如圖13所示。

圖13 廣安華鎣高頂山礦區修復前局部影像Fig.13 Local image before restoration of Gaodingshan mining area in Huaying,Guang′an

為推進國家生態文明建設,牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念,華鎣市結合“山水林田湖草生態保護”和“生態修復”等項目資金,將高頂山礦區打造成了一個集科普教育、工礦生活體驗、特色農業體驗、親水康養休閑、山地運動于一體的4A級礦業遺跡公園,如圖14所示。

圖14 廣安華鎣高頂山礦區修復后局部影像Fig.14 Local image after restoration in Gaodingshan mining area of Huaying,Guang′an

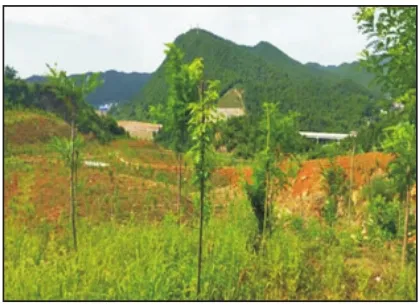

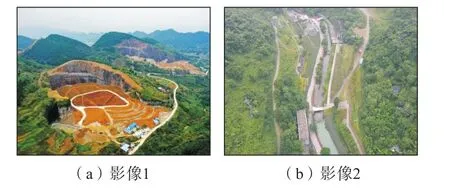

3.2 廣元旺蒼東河鎮興榮頁巖磚廠綜合修復項目

東河鎮興榮頁巖磚廠廢棄露天礦山距離縣城較近,與旺蒼縣楊梅特色文創旅游區相鄰,為貫徹落實國家“重在保護、要在治理、高質量發展”的理念,旺蒼縣政府啟動了東河鎮興榮頁巖磚廠廢棄露天礦山生態修復項目。該項目探尋了綠色發展與鄉村振興相融合的生態修復模式,利用廢棄磚窯現有的建筑空間,深度挖掘古窯文化,將該廢棄露天礦山打造成了“印象窯吧·楊梅特色文創旅游綜合服務體”。目前該修復區域已成為集楊梅交易、分揀包裝、冷儲保鮮于一體的全流域產業鏈以及餐飲、娛樂、休閑一條龍商業服務基地(圖15)。

圖15 興榮頁巖磚廠修復后整體與局部影像Fig.15 Overall and local images after restoration of Xingrong shale brick factory

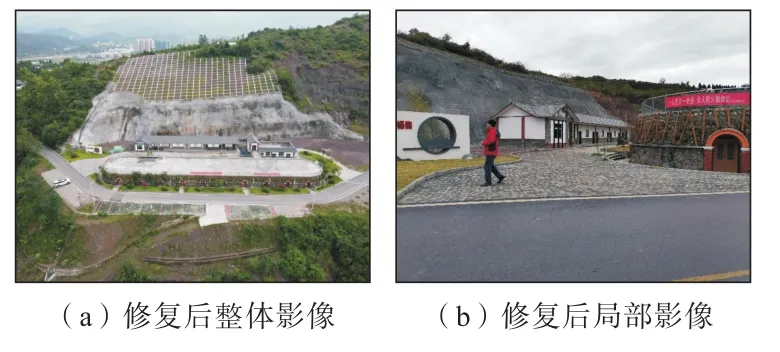

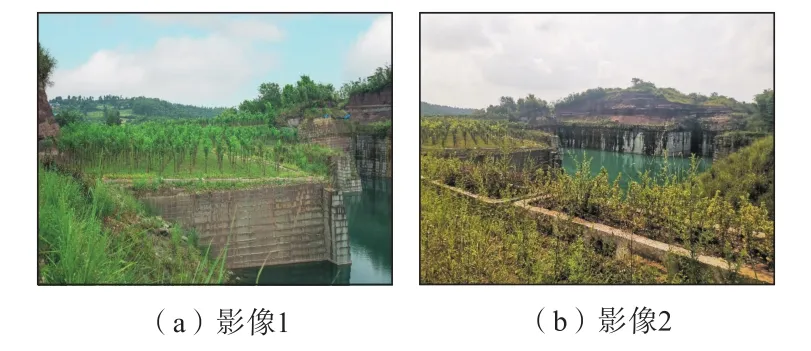

3.3 資陽市雁江區宏大石材廠

根據當地居民意愿并結合區域內的地形開貌、交通等條件,雁江區將宏大石材廠的采坑保持為坑塘水面、采場平臺及工業廣場修復成林地、采場邊坡以自然修復為主。主要的工程措施有平整、覆土、修建花臺、設置圍欄、種樹等(圖16),取得了“綠水青山”的效果。

圖16 宏大石材廠修復后局部影像Fig.16 Local image after restoration of Hongda stone factory

4 四川省長江干支流歷史遺留礦山生態修復存在的主要問題

4.1 修復圖斑范圍不正確

個別編制單位以下達的圖斑范圍為修復范圍,不去現場核實,將存在權屬爭議的區域或已經自然修復的區域納入修復范圍,導致資金績效目標偏大;一些已經損毀、沒有修復責任主體的范圍未能納入修復范圍,導致修復目標不完整。

4.2 修復方向不準確

修復方向不準確主要體現在:① 設計單位在設計過程中,對于修復方向未能充分征求當地居民意見,施工過程中居民意見較大,導致無法正常施工;②未能堅持“宜耕則耕”原則,有些修復單元,按照周圍交通條件、居民居住情況等,可復墾成耕地,但卻修復成林地等其他地類。

4.3 耕地概念不清楚

四川省歷史遺留礦山生態修復設計、施工大多由地質單位完成,個別地質單位對耕地概念不清楚,主要體現在:①有些設計、施工單位對耕作層表土理解不正確,認為渣就是表土、表土就是渣,將渣當成耕作層表土,加之培肥力度不足,導致耕地表土有機質含量低,農作物無法正常生長;② 對旱地、水田缺乏基本了解,如水田需要修建田埂、旱地需要修建排灌溝渠;③個別設計、施工單位在耕地內種植竹子、樹木等,不但修復措施不正確,還導致資金浪費。

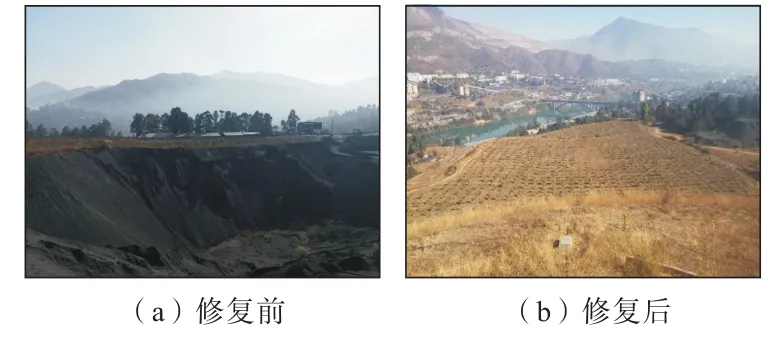

4.4 重地災治理、輕生態修復

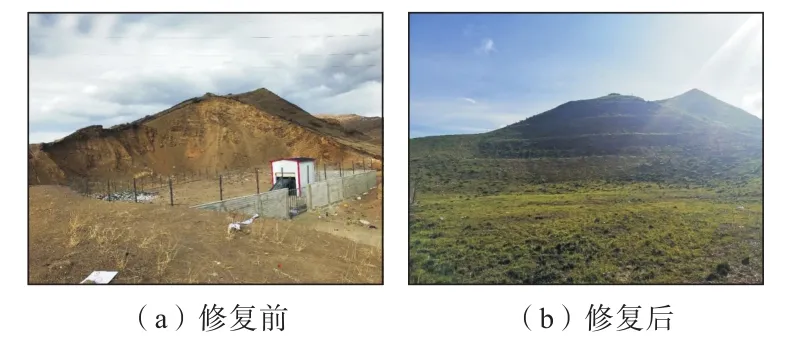

“重地災治理、輕生態修復”是指編制單位的相關技術人員尚未完全從傳統礦山地質環境恢復治理理念過渡到生態修復理念,修建擋墻、削坡、護坡、土方開挖等工程占整體生態修復工程的比重較大,覆土、保土、植被重建等工程占整體生態修復工程的比重較小,達不到生態修復中的復綠要求。如某排土場(圖17)自身不存在大規模崩塌等地質災害、并且沒有威脅對象,編制單位卻在排土場坡腳布置了混凝土擋墻和排水溝,在覆土、植被修復方面的措施反而較少;某頁巖礦邊坡(圖18)沒有威脅對象,編制單位設計了削坡工程,但在覆土、保土等工程措施方面布置較少,導致復綠效果不理想。

圖17 某排土場修復后局部影像Fig.17 Local image of a waste dump after restoration

圖18 某頁巖礦削坡后局部影像Fig.18 Local image of a shale mine after slope cutting

4.5 工程措施設計不合理

4.5.1 工程措施整體設計不合理

個別歷史遺留礦山的整體工程措施設計不合理,施工后達不到復綠要求。某采石場修復后整體影像如圖19所示。由圖19可見:礦山整體修復設計未能考慮邊坡危巖清理,缺乏排土場平整、覆土、保土、植被重建等措施,導致修復后的復綠效果不理想。

圖19 某采石場修復后整體影像Fig.19 Overall image of a stone stope after restoration

4.5.2 邊坡工程布置不合理

邊坡工程布置不合理主要體現在邊坡需要布置工程的區域未能布置工程、無需布置工程的區域卻布置工程。某頁巖礦邊坡修復工程布置局部影像如圖20所示。分析可知:在民房后方邊坡未布置任何工程措施,其他區域邊坡卻布置了掛網工程措施,不僅沒有消除頁巖礦邊坡局部崩塌對民房的威脅,反而導致了修復經費浪費。

圖20 某頁巖礦邊坡修復工程布置局部影像Fig.20 Local image of slope restoration engineering layout in a shale mine

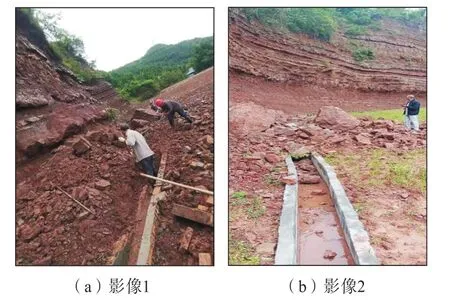

4.5.3 耕地配套措施設計不合理

歷史遺留礦山修復成耕地時,大多需要修建排灌溝渠、蓄水池等耕地配套措施,耕地配套措施設計不合理主要體現在:①排灌溝渠位置選擇不合理,容易造成排灌溝渠損毀。如圖21所示,某頁巖磚廠底部平臺及工業廣場復墾成旱地時,排灌溝渠距離邊坡較近,邊坡局部崩塌造成排灌溝渠損毀。②排灌溝渠布置不合理,耕地積水無法及時外排。③個別蓄水池修建未考慮來水,導致蓄水池無法正常蓄水。

圖21 邊坡局部崩塌造成排灌溝渠損毀Fig.21 Drainage and irrigation ditches damage caused by local collapse of slope

4.5.4 保土措施設計不合理

生態修復、植被重建的前提是要覆土,但更要注重覆土之后的保土措施。保土措施設計不合理主要體現在:①對于有地形坡度特別是地形坡度較大的修復區域,未修建必要的截排水溝等保土措施,導致水土流失嚴重、甚至造成了泥石流等次生地質災害;②截排水溝等保土措施的位置設計不合理,未能有效起到保土作用。

5 結 論

(1)結合國家、地方相關文件,以及四川省歷史遺留礦山生態修復經驗,從修復對象、修復內容、修復原則等方面剖析了長江干支流歷史遺留礦山的生態修復內涵。

(2)四川省長江干支流歷史遺留礦山的生態修復對象主要包括采場邊坡、采場底部平臺及工業廣場、排土場等。采場邊坡修復模式包括自然修復和人工修復,人工修復模式主要包括坡腳植被重建、采場邊坡平臺覆土及植被重建、坡面危巖清除、削坡覆土及植被重建等;歷史遺留礦山底部平臺及工業廣場經過拆除、平整、覆土等措施后,主要生態修復方向有耕地、林地等;排土場通過平整,修建擋墻、截排水溝等工程措施消除地質災害隱患后,綜合考慮是否有重金屬污染等因素,修復成旱地、林地等。

(3)通過總結四川省長江干支流歷史遺留礦山生態修復經典案例,認為該區域歷史遺留礦山生態修復主要存在修復圖斑范圍不正確,修復方向不準確,耕地概念不清楚,重地災治理、輕生態修復,工程措施布置不合理等不足。